介護保険料『大阪市が突出して高いワケ』は一人暮らしの高齢者が多いから...家族のサポートがなく軽度でも介護サービスが必要となる傾向 「低所得者」の割合の高さも要因

MBSニュース / 2024年5月17日 13時25分

上がり続ける介護保険料。全国で最も高いのは大阪市です。なぜ地域差が生まれるのか、なぜ大阪市の介護保険料は高いのか。そして数十年先、介護保険制度はこのままで大丈夫なのでしょうか。

介護保険料はどうやって決められている?

まず、介護保険制度とは、介護や支援が必要だと認められた場合にいろいろな介護サービスが受けられるというものです。財源を大きく分けると、公費(税金)が50%、保険料が50%です。公費は国・都道府県・市町村が負担しています。保険料50%の部分は、そのうち23%を65歳以上の人たちが、27%を40歳~64歳の人々が支払っています。みんなで介護が必要になった人を守っていこうという助け合いの制度ということです。

この介護保険料ですが、3年ごとに改定され、支払うお金が変わります。65歳以上の介護保険料基準額(月額・全国平均)は、制度が始まった2000年は2911円だったのが、どんどん3年ごとの改定で上がってきて、2024年は全国平均6225円ということです。これは各市町村が3年ごとにどれだけの介護サービスがその場所で必要かを予測して決めていきます。

日本は高齢化社会ですから上がっていくのは仕方がないという見方もできますが、制度開始時から2倍以上に上がっています。これまで負担しただけの恩恵をきちんと受けられるかどうか。これは決して65歳以上の方だけの話ではなくて、現役世代の支払い額ももちろん上がってきています(2000年度は2075円→2024年度は6276円)。

3374円~9249円 地域によって金額が全然違うのはなぜ?

そしてこの金額、それぞれの場所によって差があります。65歳以上の人が払う介護保険料の都道府県別の平均は、大阪府が1位です。市区町村別では大阪市が1位で、初めて9000円を超えて9249円となりました。2位は大阪府守口市、3位は大阪府門真市です。一方で下位1位は東京都小笠原村で3374円ということで、地域によってこんなにも差があります。

では、なぜここまで地域差が生まれるのか。北星学園大学の安部教授によりますと、介護施設の数や内容、高齢者の状況が地域によって違うからということです。具体的には、そもそもその地域に介護施設が多いか少ないか、さらには介護サービスの体制が在宅での介護なのか、施設が中心なのか、また要介護認定率、つまり介護や支援が必要だと認定されている人がどれだけいるか、こういったことが絡んでくるので、ただ高齢の方が多いから高いというわけでもないそうです。あとはどんな家族構成で暮らしている人がその地域に多いのかといったことも関係しているということです。

「介護保険料をそもそも全国一律にしたらいいのでは」という疑問も湧いてくると思うのですが、そこに関しては、介護施設が少ないという理由で保険料が安い地域の住民から不満の声が上がるのではないかということです。つまり、全国一律は平等な気がしますが、全国一律にすることによって逆に不平等感が出るという考え方もあり、そのため地域別に保険料が決められてるようです。ですから65歳以上の介護保険料を支払っている人たちがこうしたデータを見て、「私たちこんなに払ってたの」もあるかもしれないし、逆に「うちの自治体はこの額であのサービスを受けられていたんだ」と喜ぶ人もいるかもしれません。

大阪市の介護保険料が突出して高いワケ

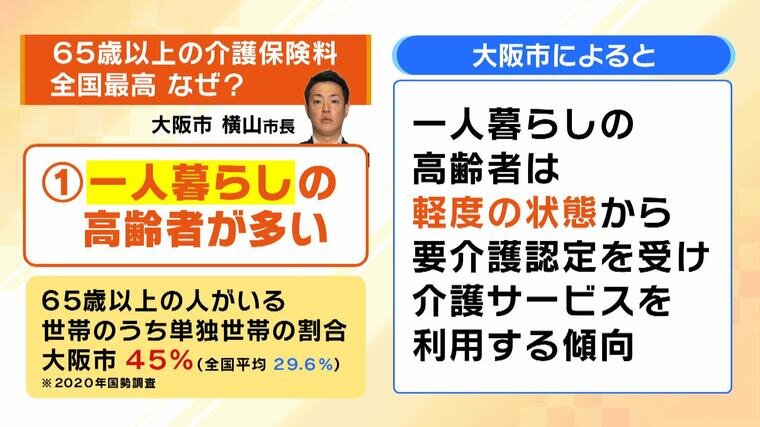

では、大阪市の保険料はなぜ突出して高いのか、その理由を見ていきます。大阪市の横山市長によりますと、大阪市は一人暮らしの高齢者が多いといいます。65歳以上の人がいる世帯のうち単独世帯、つまり一人暮らしの世帯の割合は45%で、全国平均の29.6%を大きく上回っています。一人暮らしが多いとなぜ介護保険料が高くなるのかというと、一人暮らしの高齢者は軽度の状態から要介護認定を受けて介護サービスを利用する傾向があるということです。つまり、家族がいると家族の中でサポートし合えますが、家族がいないと、軽度の状態でも介護認定してもらわないことには生活が成り立たない人が多いということです。これだけが理由ではありませんが、大阪市の一つの特徴のようです。

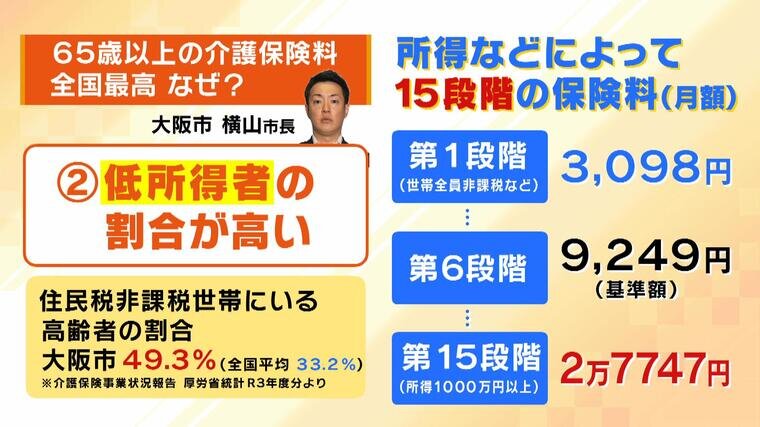

そして、大阪市の介護保険料が非常に高い理由がもう一つあります。横山市長によりますと、それは低所得者の割合が高いということです。住民税非課税世帯にいる高齢者の割合は大阪市で49.3%(全国平均は33.2%)で、経済状況が苦しい人も多い。つまり介護保険料が他の自治体ほど集められていないということにつながります。

大阪市の場合、所得などによって15段階の保険料(月額)というのが設けられています。例えば第一段階(世帯全員非課税など)は3098円です。いろいろな基準はありますが、例えば第15段階(所得が1000万円以上)の人は月額2万7747円払わなくてはいけません。つまり、高い介護保険料を払わなくてはいけない人たちが大勢いると介護保険料は潤いますが、この第一段階の人が大勢いる場所ではどうしても介護保険料が集め切れないということが起こってしまう。それが大阪市は低所得者の人、さらには一人暮らしのご高齢の方が多いというのが特徴のようです。

では、例えば、年収1000万以上ある人にもっと払ってほしいと思うかもしれませんが、年収1000万以上の人が月ベースで支払っている2万7747円、この額も全国的に見てかなり高いです。そのため、“お金を持っている人がもっと払えばいい”という議論はなかなか大阪市の場合は難しいのではという意見もあります。

大阪市の試算『介護保険料は2040年に9900円程度』

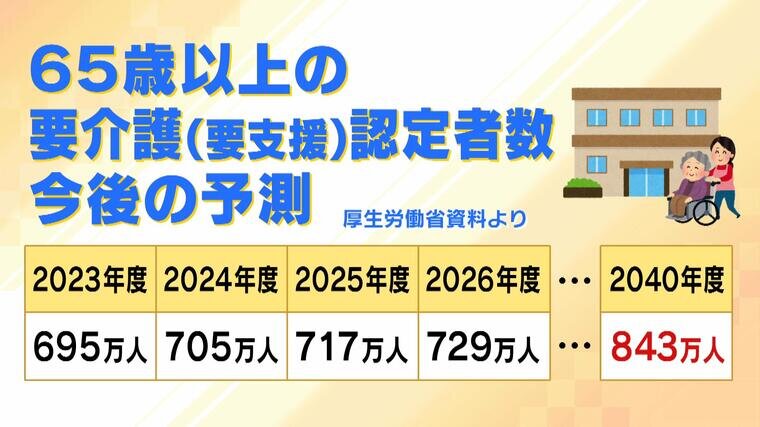

こうした状況の中、数十年先の介護保険制度はどうなるのでしょうか。65歳以上の要介護(要支援)認定者数は、今後の予測で2040年度には843万人という試算も出ています(厚生労働省の資料より)。

気になるのはやはりお金の部分です。大阪市では今回9249円という金額が出ましたが、市の試算では2040年に9900円程度になるということです。これは年金などから納めてる方が多いので、そもそも年金額が少ない、だけど介護保険料もどんどん上がる、物価も高くて生活が苦しいといった状況が、今後も抜本的な改革がないと続いていくのかもしれないという数字です。財源をどう確保するか、現在は50%が税金ですが、そこをもしかしたら大きく変える必要が出てくるのかもしれません。

結局は『健康寿命を延ばす』ことが大切?

この上がり続ける介護保険料、対策はあるのでしょうか。例えば、所得ベースではなくて、持っている貯金や金融資産を基準にして支払う額を決めるのはどうかという意見がよく出ていますが、北星学園大学の安部教授に聞いたところ、高齢者のタンス預金まで把握することはできないので難しいということです。

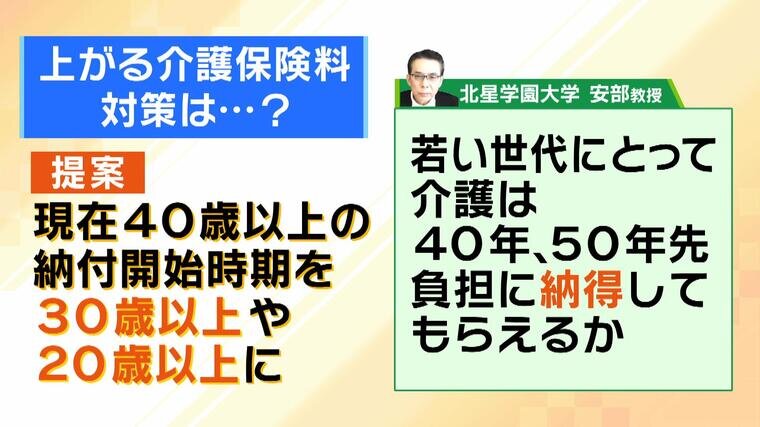

では、対策としてどんなものがあるのか。安部教授によりますと、例えば現在40歳以上の納付開始時期を30歳以上や20歳以上に引き下げる。つまり、若い世代からもっとお金を払ってもらう、こういう案も実際のところ出ます。一方で、若い世代にとっては介護と言われても40年50年先の話というイメージもあり、負担に納得してもらえるか非常に難しいといいます。

八方塞がりな状況ですが、何か私たちにできることはないのか、さらに安部教授に聞いたところ、1人1人が健康寿命を延ばすことだと述べていました。そんなことかとなりそうな気もするのですが、実は体の不調を早期発見・早期治療をすることで介護保険のサービスを受ける側ではなく労働力になり、支払う側に回るということです。ですので暴飲暴食しないとか、1人1人が健康的に年をとるということが、国の財源を大きく支えることにつながるかもしれません。

この記事に関連するニュース

-

3年ごとに改悪される介護環境。今年の介護制度の改正ではどう変わる?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月16日 23時0分

-

夫婦ともに65歳です。そろそろ自分の介護が心配になりましたが、介護保険料を支払えるか心配です。地方移住も検討しています。介護保険料は全国で同じですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月16日 22時0分

-

来年40歳になり「介護保険料」の負担が始まります。毎月いくら給料から天引きされますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月10日 4時30分

-

「年金500万円の手取りは409万円」繰り下げても84%増にはならない…"額面ほど増えない手取り"という落とし穴

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 8時15分

-

新卒社会人で「手取り17万円」です。額面給与が「21万円」なので大丈夫だと思ったのですが、この金額で“都内1人暮らし”は早かったでしょうか? 最近引っ越しを考えています…

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月29日 6時0分

ランキング

-

1SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 大阪府警、スマホ1800台超を押収

産経ニュース / 2024年7月23日 21時16分

-

2〈華麗なる一族、親子トップ2人が辞任〉報告書で暴かれた小林製薬のヤバすぎる製造管理体制…従業員が異変を報告も品質管理担当者は「青カビはある程度は混じる」記者会見は開かず逃げ切りか?

集英社オンライン / 2024年7月23日 20時6分

-

3「県民の負託、理由にならない」 堺市の永藤市長 兵庫の斎藤知事疑惑巡り突き放し

産経ニュース / 2024年7月23日 20時17分

-

4睡眠時のエアコン「つけっぱなし」と「切タイマー」どっちが快適?節電できる風量は「弱」?「自動」?

RKB毎日放送 / 2024年7月23日 20時11分

-

5「600円しかなく…ガスも電気も止められた」DV受けうつ病なったシングルマザー「生活保護」申請したのに受け付けられず 女性は知人男から殴打され死亡 遺族ら大阪市に要望書『受給できてたら死なずにすんだ可能性』

MBSニュース / 2024年7月23日 15時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください