「知らない」「何もできない」認知度わずか29%『南海トラフ地震臨時情報』発表されたら...どうする?適切行動はそれぞれ違う さらに「臨時情報が出るまで南海トラフ地震は起きない...は誤解」

MBSニュース / 2024年5月29日 12時5分

『南海トラフ地震臨時情報』を知っているだろうか?南海トラフ地震の発生確率が普段よりも高まったかどうかの調査を開始する情報で、運用開始から5年が経つが、まだ一度も発表されていない。この臨時情報が発表されたとき、私たちはどう行動すればいいのか。

『南海トラフ地震臨時情報』発表条件は大きく2つ

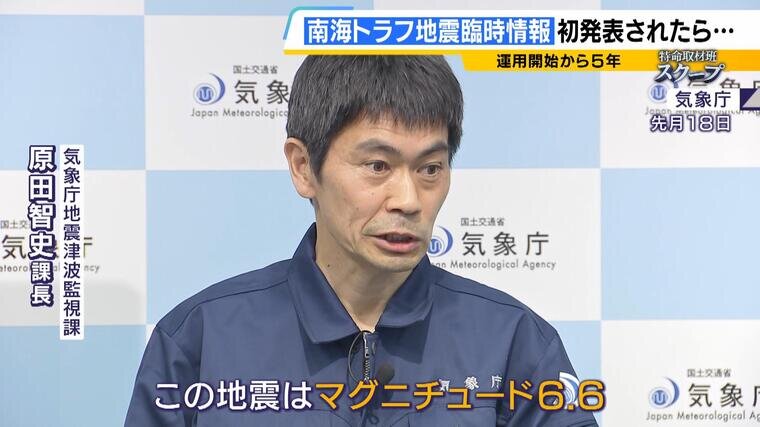

4月17日に発生した豊後水道を震源とする地震。愛媛県と高知県で最大震度6弱を観測したこの地震で注目されたのは、地震の規模を示すマグニチュードだ。

(気象庁地震津波監視課 原田智史課長 4月18日)「この地震はマグニチュード6.6。もしこれよりも大きな地震が起きたり、(地下の地殻変動の)スロースリップに異常なものが見られたときに、南海トラフ地震が起きるかどうかを調査をする」

もし、もう少し大きな地震だったならば、初の発表となっていたのが『南海トラフ地震臨時情報』だ。

今後30年以内の発生確率が70%~80%とされている南海トラフ地震。最悪の場合は津波などで死者は約32万人にのぼると国は想定している。

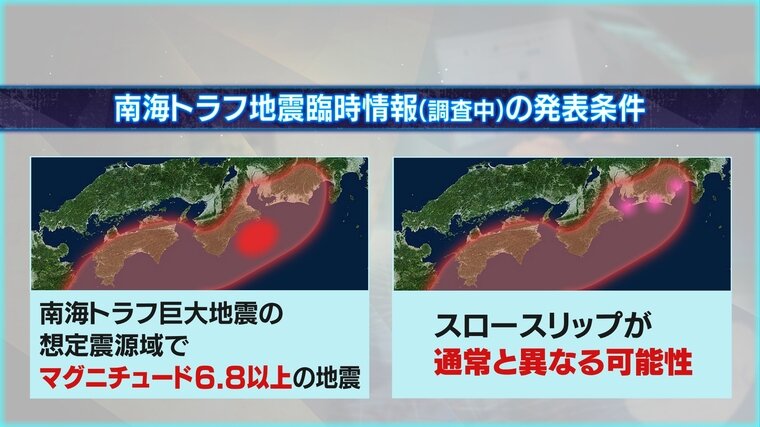

南海トラフ地震の発生確率が普段より高まったかどうか、気象庁が調査を始める時に発表するのが、『南海トラフ地震臨時情報(調査中)』だ。

発表される条件は大きく2つ。1つは南海トラフ巨大地震の想定震源域でマグニチュード6.8以上の地震が発生した時。もう1つは、スロースリップという地下の地殻変動が、通常と異なる可能性があると判断した場合だ。

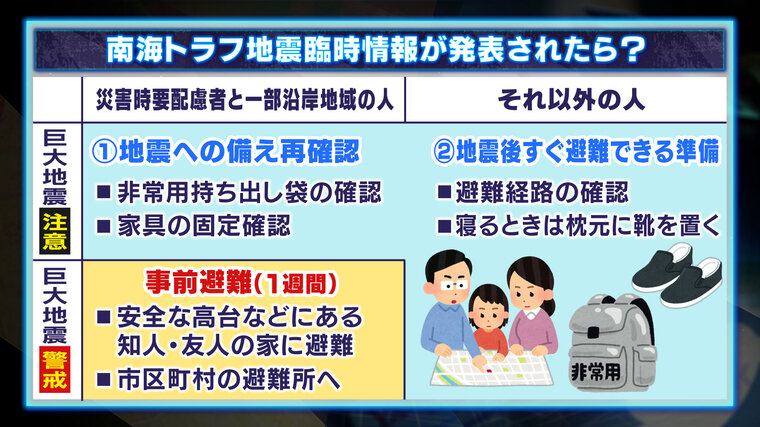

気象庁が『臨時情報(調査中)』を発表すると、臨時の評価検討会を開催。南海トラフ地震につながると判断すれば、『南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)』や、より可能性が高い『南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)』、どちらにも当てはまらない場合は「調査終了」を発表する仕組みだ。

街の人「知らない」「緊急地震速報のイメージが強い…」

臨時情報の運用が始まって5年。どれほど知られているのか、街で聞いてみた。

「知らないです。発表が急にだったら理解に若干時間がかかるよね。わからないと思います。何もできないと思います」

「聞いたことはあります。南海トラフ地震が起きそうなときに『起きるかもしれませんよ』という情報をもらえる。(Qもし発表されたら?)まず避難の準備などをしておきます」

「知らないです。地震情報と言われると緊急地震速報のイメージがすごく強いので、『地震が起きるのかな』って思ってしまいますね、自分は」

多くの人が「知らない」と答えた。

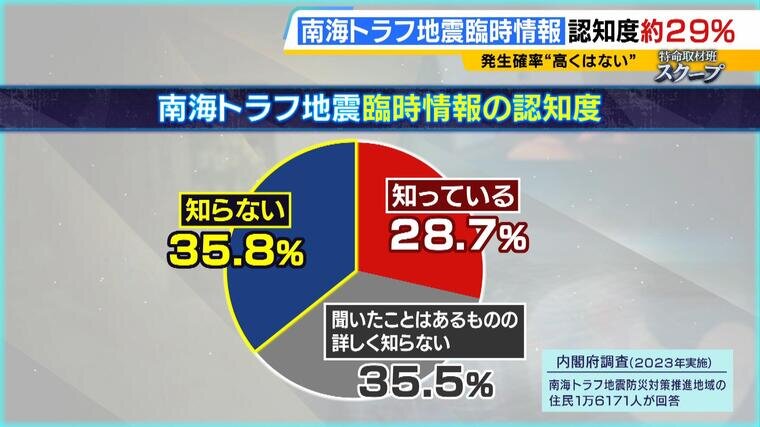

去年、内閣府が実施した調査では、臨時情報を「知っている」と答えた人が28.7%に対して、「知らない」と回答した人が35.8%と上回る。5年経っても認知度は高くないと言える。

「臨時情報が出るまで南海トラフ地震は起きない…は誤解」

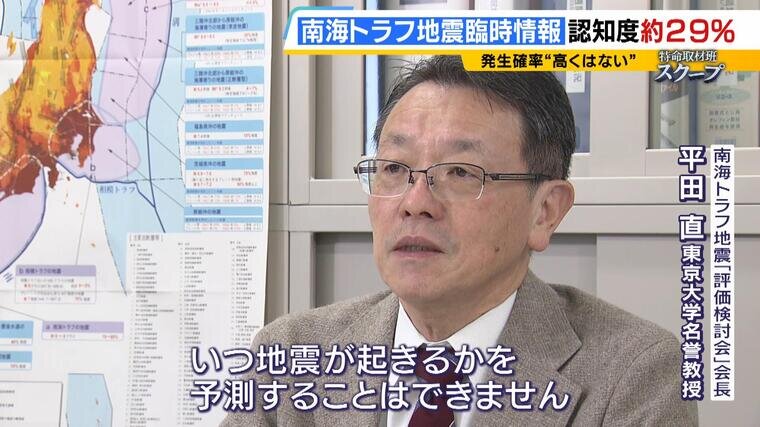

南海トラフ地震に関する評価検討会の会長を務める東京大学の平田直名誉教授は、認知度だけでなく正しく理解もされていないと指摘する。

(東京大学 平田直名誉教授)「臨時情報が出るまでは南海トラフ巨大地震は起きないんじゃないか、という期待を込めているかもしれませんが、それは誤解です。現在の地震学の実力では、地震が起きる前にいつ地震が起きるかを予測することはできません」

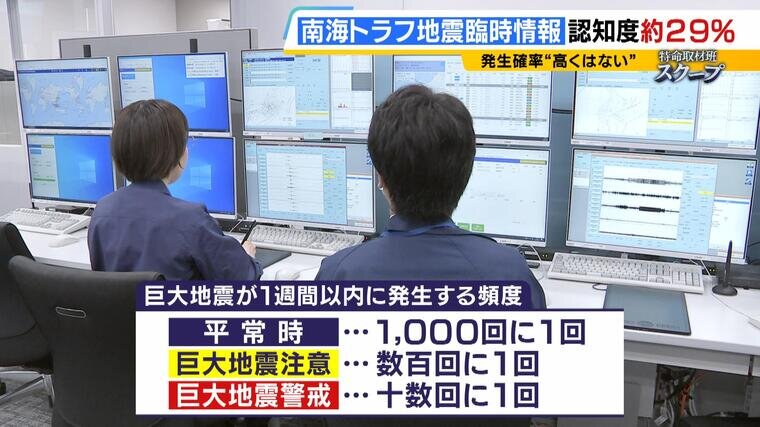

実は、臨時情報が発表されたとしても、巨大地震が発生する確率はそう高くはない。過去の巨大地震の事例からすると、1週間以内に発生する頻度は、『巨大地震注意』で数百回に1回、『巨大地震警戒』でも十数回に1回とされる。では臨時情報は何のためにあるのか?

(東京大学 平田直名誉教授)「災害弱者と言われるような、典型的には高齢の方や要支援者、走って逃げることができないような方が、事前に少しでも安全なところに避難するためです。10回に1回の発生頻度でも、ただちに逃げておかないと命が失われるので、この情報は意味がある」

臨時情報が発表されたときは“デマ拡散”おそれも

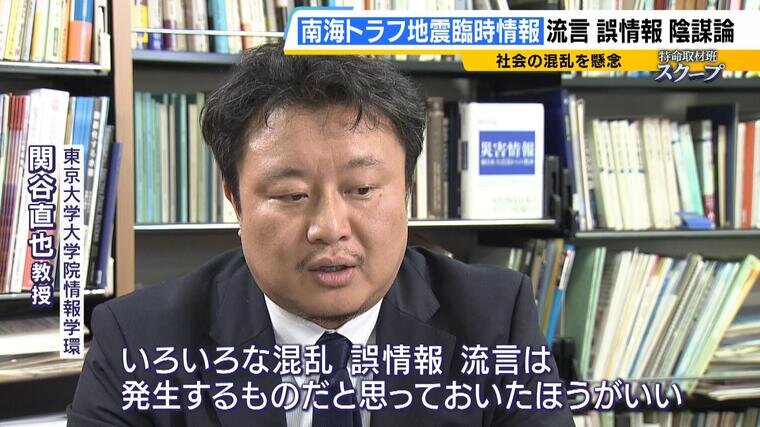

一方で臨時情報が発表された時に懸念されることがある。社会心理学の研究者が明かした危険性とは。

(東京大学大学院情報学環 関谷直也教授)「臨時情報が出続けている限りは、いろいろな混乱・誤情報・流言は発生するものだと思っておいた方がいいのではないかなと思います。鉄道などが止まってしまって避難ができないような状況になっているとか、スーパーで物が買われ始めて食料とか水がなくなっているとか、そういうふうな流言が広まる。そういった状況がさらに多くの人たちの不安をあおって、そういった行動に駆り立てる」

新型コロナの流行が始まったころ、「トイレットペーパーが品薄になる」というデマがSNSなどで拡散されて買い占めが起きた。

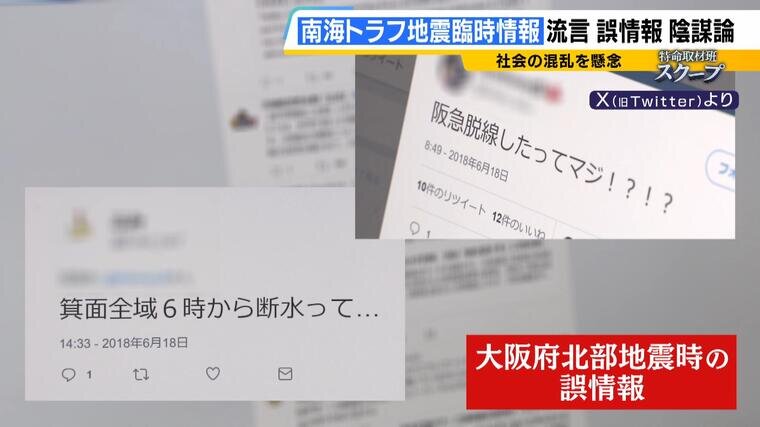

6年前の大阪府北部地震でも「断水」や「電車の脱線」などの誤った情報がインターネット上で相次いだ。臨時情報発表時もこのような情報が拡散するおそれがあるというのだ。

(東京大学大学院情報学環 関谷直也教授)「政府・気象庁・地震学者などが何か情報を隠しているのではないかといった陰謀論的な流言・誤情報も出てくるとは思います」

臨時情報が発表された後…適切な行動はそれぞれ違う

いつか発表されるその時に備えるために。和歌山県は5月21日、市町村を対象に臨時情報の研修会を初めて開いた。防災担当の職員は対応に頭を悩ませている。

【研修会の様子】

「避難所に来る人がいるから。家が別に何もなっていなくても」

「急に地震が来たらどうするかは難しいですよね、やっぱり。やらなあかんことが多いので。避難所開設もやらなあかんし」

地震が起きるのか不確実な中で避難所に行くべきかどうかは、住んでいる場所・年齢・障がいの有無など、住民一人ひとり適切な行動は異なる。行政としてより適切な対応とは何か。現時点では道半ばだ。

まだ一度も発表されていない『南海トラフ地震臨時情報』。いまできることは、この情報の真意を理解して、地震への備えを進めること。そして、いつか来るその時に必要なのは冷静な判断と行動だ。

この記事に関連するニュース

-

近畿北部に大津波"10m超"も...日本海に『海域活断層』のリスク 専門家は「範囲は狭いが高い津波」と指摘

MBSニュース / 2024年11月6日 12時14分

-

津波防災の日、各地で訓練 高台避難や経路確認

共同通信 / 2024年11月5日 18時9分

-

「南海トラフ地震臨時情報」の発表後に「防災グッズ」を用意した人はどのくらいいる? あなたの防災準備は万全?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月4日 4時0分

-

南海トラフ地震で「新幹線が緊急停車する区間」をご存じか…「たった10分の遅延」で悪夢を見たJR東海の一手

プレジデントオンライン / 2024年11月3日 19時15分

-

南海トラフ地震臨時情報をキッカケに、家族で防災対策してみた!【モチコの親バカ&ツッコミ育児 第188話】

Woman.excite / 2024年10月29日 12時0分

ランキング

-

1「うるさいから帰れ」と言われ逆上 元交際相手が寝ている布団に包丁突き刺す 55歳無職の女を逮捕 札幌市

北海道放送 / 2024年11月22日 8時42分

-

2斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

3暗躍する悪質ホストの歌舞伎町スカウト「さらすぞ」 闇バイト募集と同じ手口 深層 歌舞伎町

産経ニュース / 2024年11月21日 21時6分

-

4形を変えた政活費に? 自民改革本部案の「外交支出」、与野党協議の焦点に

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年11月21日 21時44分

-

5百合子さま葬儀に3億2500万円=国費から支出

時事通信 / 2024年11月22日 10時22分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください