それぞれがすべき『終活』...しないと社会的問題に!?終活サポート始める自治体も...「終活したらインセンティブ」など新制度も必要?そこまで終活してほしいワケとは

MBSニュース / 2024年5月29日 12時34分

「身寄りがない」高齢者が増え社会的な大きな問題になっています。そんな中で兵庫・神戸市が新たな終活支援サービスを開始します。導入の背景には今後予測されるひとり暮らし高齢者の増加がありました。専門家らに取材した情報をまとめました。

行政が『終活支援』を始める理由とは?

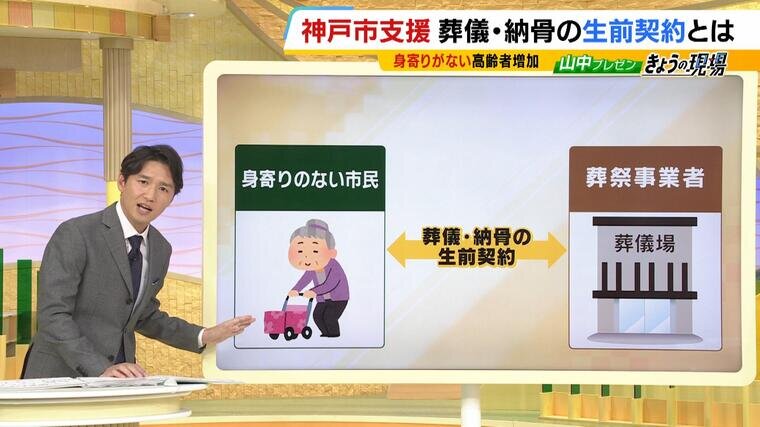

神戸市が新たなサービスを今年6月に始めます。これまで、身寄りがなく1人で暮らしている人が亡くなった場合、火葬や納骨、葬式を行ってくれる人がいませんでした。葬祭事業者と生前契約を結んでいれば行うことができますが、様々な不安を感じて1歩踏み出せない人も多くいるといいます。

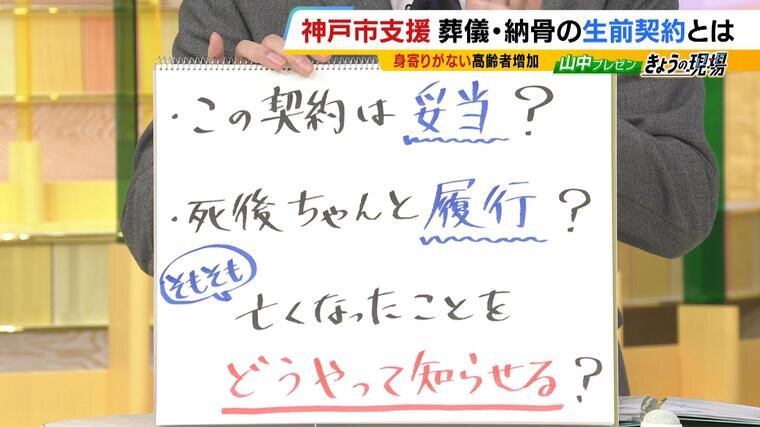

不安な点① この契約が金額含めて妥当なのか。相談する相手もいない。

不安な点② 自分が死んだ後にちゃんと履行されているかどうか確認するすべがない。もしかしたら悪徳業者もいるかもしれないと思うと不安になってしまう。

不安な点③ 亡くなったことを業者に知らせるすべがない。病院で亡くなった場合も家で亡くなった場合も、病院関係者も警察も、どこの葬儀業者とどんな契約をしているかはわからない。

神戸市が今年6月開始『エンディングプラン・サポート事業』

こうした不安をどうにかできないかということで神戸市が始めるのが『エンディングプラン・サポート事業』です。概ね65歳以上の身寄りのない市民が、葬祭事業者と契約する場合に、行政の担当者がその契約に立ち会ってくれます。そして亡くなった場合には、市が事業者に連絡をして、葬儀・納骨などが行われるように行政が確認してくれる、というものです。費用は本人が負担します。

例えば、延命治療をしてほしいかどうかなども、事前に神戸市に伝えておけば何かあった際に市が病院に伝える、というようなサポートも行います。また年に一回程度の安否確認も行うということです。

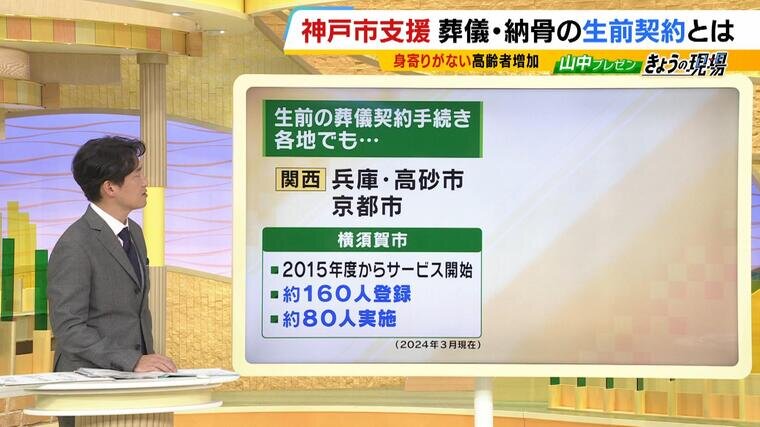

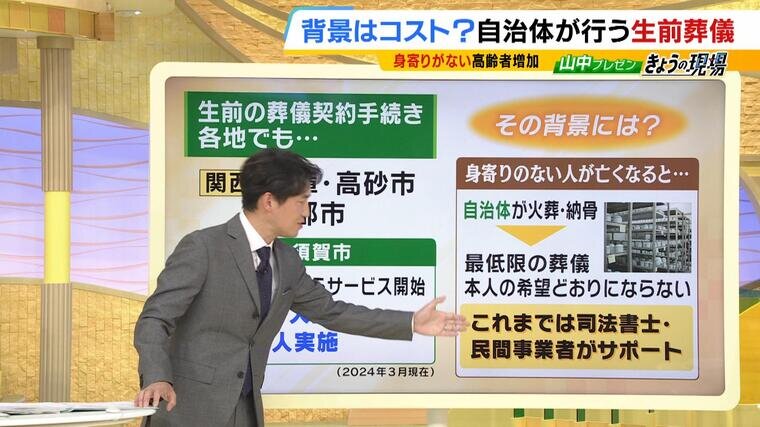

実際にこのような支援の動きは各自治体で広がりを見せていて、関西では兵庫・高砂市や京都市などでも始まっています。2015年に開始した神奈川・横須賀市では、約160人が登録していて、これまで約80人について実施しています。

登録する人は自分らしく最期を自分のお金で終えることができるのが嬉しいという声が上がっているということです。

全国の自治体が取り組み

次にこうした取り組みの背景について見ていきます。

現在は身寄りがない人が亡くなると自治体が火葬・納骨をすることになっていて、最低限の葬儀・火葬の仕方になるので、自分の希望通りにはなりません。自分の希望通りしたいという場合には、司法書士・弁護士・民間事業者などに依頼する必要がありました。ただどちらにせよ葬儀代とは別に費用がかかるため、金銭的な余裕がない場合は利用は難しい状況でした。新たな自治体のサービスではそうした本人の希望が実現しやすくなります。

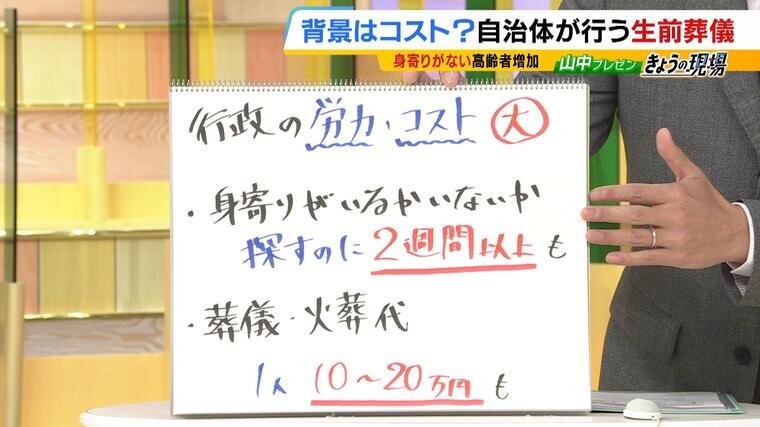

行政側から見た場合はどうなのでしょうか。身寄りがない人が亡くなった場合、労力や費用がかかります。身寄りがいるのかいないのかなどの確認だけでも2週間以上かかる場合があり、仮に親族などがいた場合にも遺骨を引き受けてくれるかなどの意思確認で、さらに時間がかかることもあるといいます。そして火葬などをする場合は1人当たり10万円~20万円の費用がかかるということです。亡くなった人に資産があれば費用にあてることができるということですが、資産がなければできません。今後、高齢化が進んでいくと、こうした費用が社会的な課題となっていきます。

"ひとりぼっち"高齢者の増加が深刻な問題に

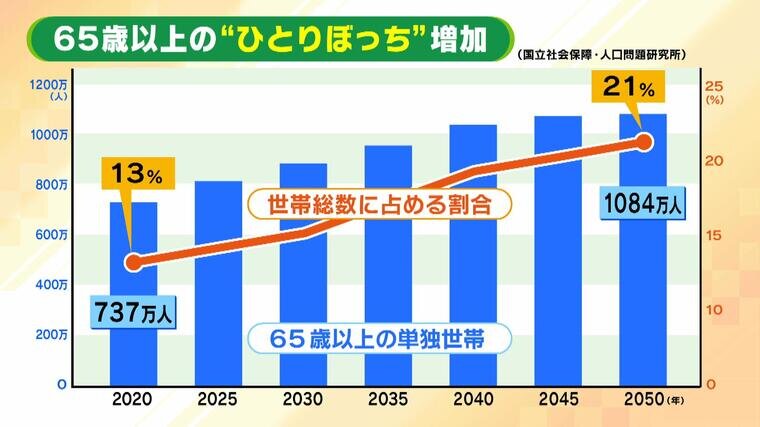

国立社会保障・人口問題研究所によりますと、現在は全世帯における65歳以上のひとり暮らし・高齢者の単身世帯が約13%となっています。それが2050年には21%、5世帯に1世帯はひとり暮らしの高齢者になるとされています。

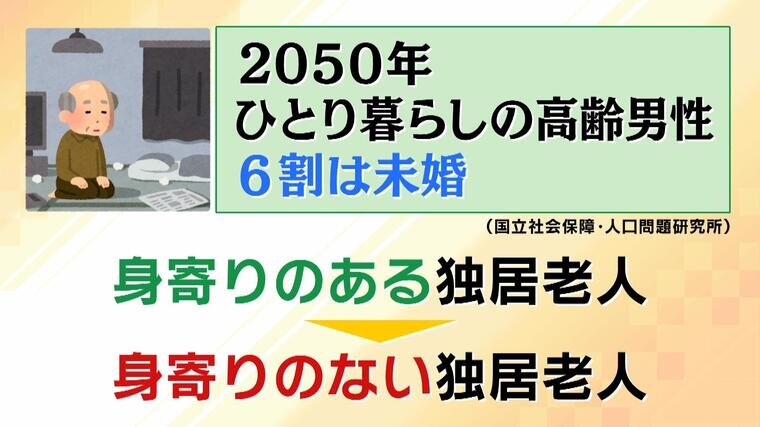

この21%は、子どもがいても別居しているなども含むため、必ずしも身寄りがないという場合ではありません。しかし、国立社会保障・人口問題研究所によりますと、2050年にひとり暮らしの高齢男性の6割は未婚だといい、身寄りがないひとり暮らしになる可能性が高いということです。現在も独居の高齢者の方というのは問題になっていますが、今後より増えていくということになります。

故人の財産が…新たな社会的問題にも

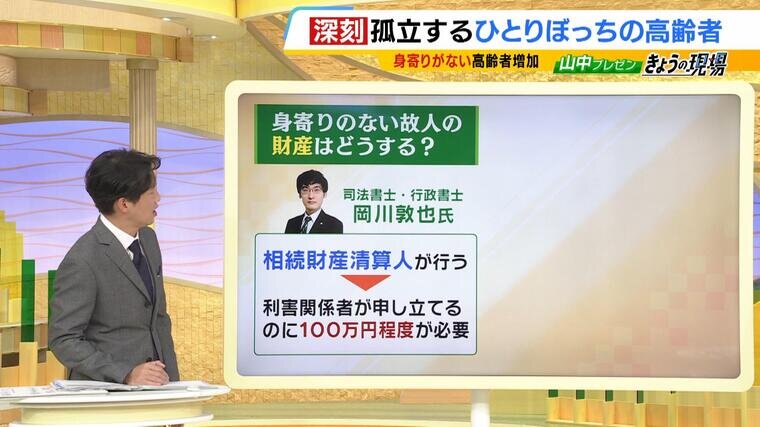

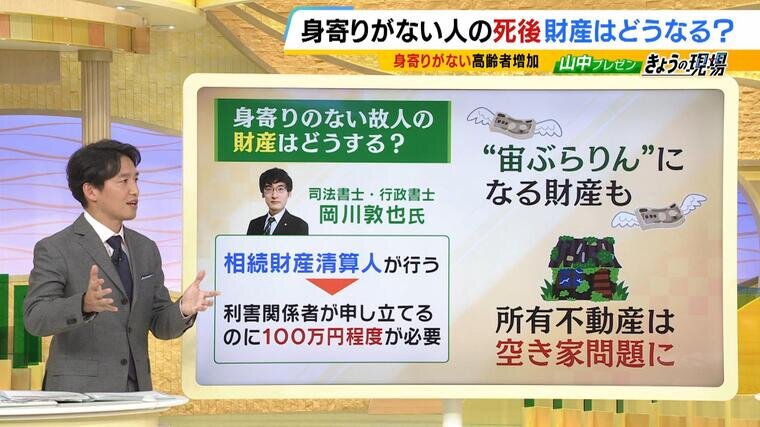

続いては身寄りのない故人の財産への対応についてです。司法書士・行政書士の岡川敦也さんによりますと、仮にある程度の財産を残したまま亡くなった場合も、勝手に周りの人や自治体が使うことはできません。財産への対応は「相続財産清算人」が行います。この相続財産清算人は、裁判所に申し立てて、裁判所に弁護士の方などを指定してもらう必要があります。

誰がその申し立てをするのかが問題です。利害関係者などが自分のお金を確保したいときに、その人の財産から自分に払ってもらうケース、例えば住居の大家が、住人の家賃の未収分があるというときに申し立てるのですが、申し立てる際には預託金として100万円程度の費用が必要だということです。亡くなった人の財産が残っていれば、この預託金も返ってくることになりますが、財産が残っていなかった場合、この預託金も返ってこないといいます。

こうした理由から、申し立てをせずに諦める場合もあり、それが新たな問題に。誰も触れない財産で、持ち家など所有不動産も権利は誰の手にも渡らず、空き家問題につながるのです。こちらも社会的な問題となってしまいます。

『終活』どうすれば広がる?

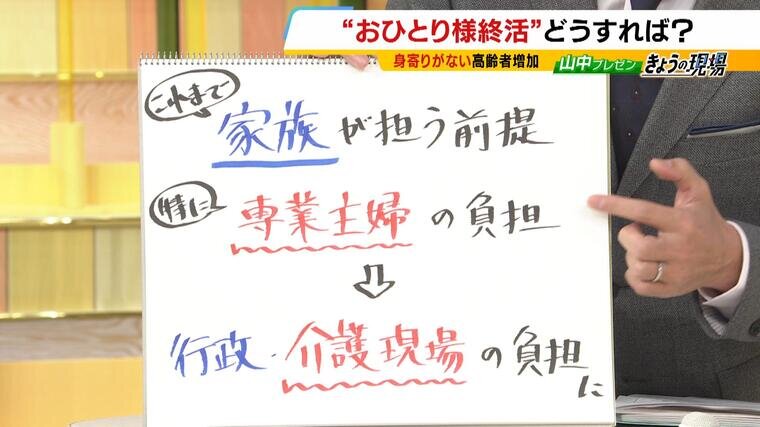

終活の準備は本人がやるしかありません。これまでは家族が担う前提で様々な葬儀や財産分与の制度設計がされてきました。しかしそれが現在は行政や介護現場の人の仕事外での負担になってしまっているということです。

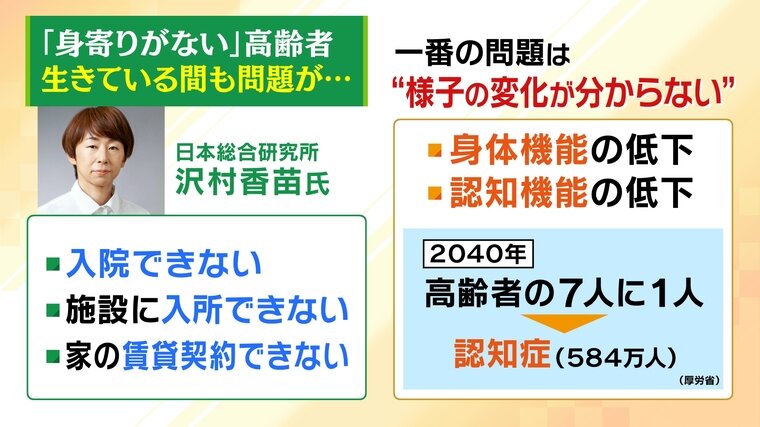

高齢者問題に詳しい日本総研の沢村香苗さんによりますと、身寄りがない高齢者は、実は生きている間にも様々な問題に直面してしまうのだそうです。例えば、入院ができない、施設に入所できない、家の賃貸契約ができない…などです。そして沢村さんは、一番問題なのは、様子の変化に誰も気づくことができないことだと指摘します。身体機能、認知機能が低下し、例えば、庭の草を食べてしまうとか、生の肉を食べてしまうという状況にもかかわらず、誰にも気づいてもらえないということが起きてしまうといいます。

厚労省は、2040年には高齢者の7人に1人が認知症になると推計しています。これを解決していくためにはどうすれば良いのでしょうか。

沢村さんは、解決策として、地域コミュニティを復活させてお互いに見守り合う制度をつくることや、法律改正なども含めて行政サービスを拡充させること、などを挙げています。

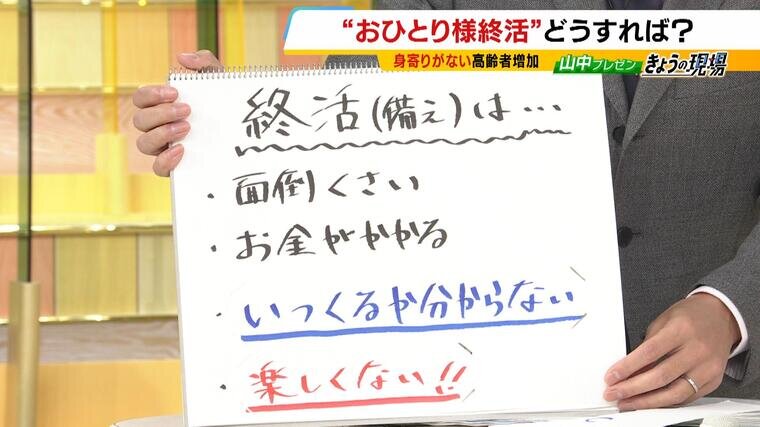

一番は自分自身で備えることなのですが、終活は▼面倒くさい▼お金がかかる▼いつくるかわからない▼楽しくない、といった理由で先延ばしをしてしまうもの。

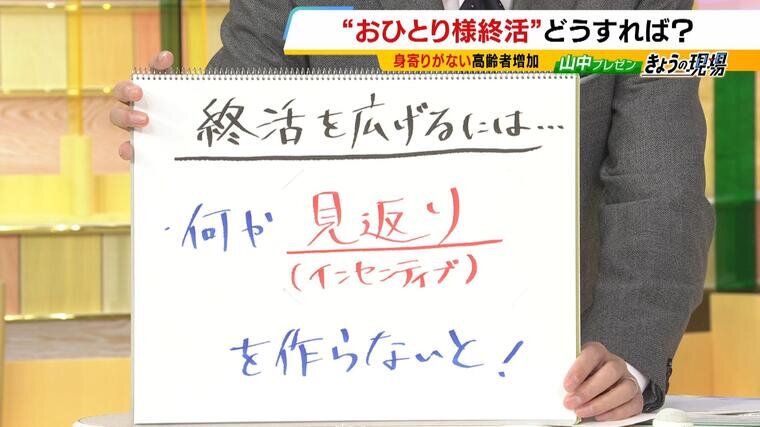

そこで、沢村さんは、例えば終活をした人は公共機関の利用時に優遇される、といった何か見返り(インセンティブ)を作らないと、終活を広げるのは難しいと話します。新たな社会的システムづくりが必要な段階にきているのかもしれません。

(2024年5月28日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

この記事に関連するニュース

-

「無縁遺体」増加 対策を自治体任せでいいのか

読売新聞 / 2024年11月20日 5時0分

-

甥や姪には頼りたくないんです…親友に〈死後の事務〉をお願いすることはできる?「おひとりさまの終活」でやっておいたほうがいいこと【菊間千乃弁護士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月8日 10時15分

-

「愛犬愛猫と同じ墓に入る」"ペット終活"最新事情 もし自分が犬猫より先に死んだら…どうする?

東洋経済オンライン / 2024年11月2日 10時0分

-

これをしないと家族と最後のお別れすらできない…子供と離れて暮らす高齢者が今すぐやるべき「終活」とは

プレジデントオンライン / 2024年10月31日 16時15分

-

相続がついに発生!…まず最初に入手・届け出るべき「最も重要な書類」とは【相続専門税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月26日 11時15分

ランキング

-

1暗躍する悪質ホストの歌舞伎町スカウト「さらすぞ」 闇バイト募集と同じ手口 深層 歌舞伎町

産経ニュース / 2024年11月21日 21時6分

-

2形を変えた政活費に? 自民改革本部案の「外交支出」、与野党協議の焦点に

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年11月21日 21時44分

-

3生後2カ月の次男が意識不明 傷害容疑で巡査長を書類送検 福岡県警

毎日新聞 / 2024年11月21日 19時37分

-

4「うるさいから帰れ」と言われ逆上 元交際相手が寝ている布団に包丁突き刺す 55歳無職の女を逮捕 札幌市

北海道放送 / 2024年11月22日 8時42分

-

5稲村陣営がSNSが選挙期間中に凍結 刑事告訴の方針「選挙戦で自由な発信ができなくなった」 兵庫県知事選

MBSニュース / 2024年11月21日 19時25分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください