梅雨の大雨&真夏の猛暑がやってくる!?温暖化の影響で"アナザーワールド"な天気に...気象研究者・立花教授に聞いてみた【MBSお天気通信】

MBSニュース / 2024年5月29日 15時54分

先週、沖縄や奄美で梅雨入りが発表され、まもなく本州でも本格的な雨の季節を迎えます。 夏にかけての天気や、地球温暖化の影響について気になることを、異常気象や気候変動などに詳しい三重大学大学院の立花義裕教授に聞きました。

降る時は豪雨・降らない時は猛暑…今年の梅雨も“極端”な天気に注意

気象庁の3か月予報では、6~8月にかけて全国的に気温は高め。7月の降水量は、西日本と東日本の太平洋側で平年並みか高めの予想です。例年より梅雨時の大雨災害が心配され、真夏の猛暑も覚悟が必要となります。

また、今年の梅雨も極端な現象に注意が必要で、雨が降る時は豪雨になり、降らない時は梅雨にもかかわらず猛暑になる可能性があります。

豪雨になりやすいのは九州をはじめとする西日本ですが、東日本や近畿の日本海側など、ふだん雨の少ない地域も豪雨のおそれがあります。

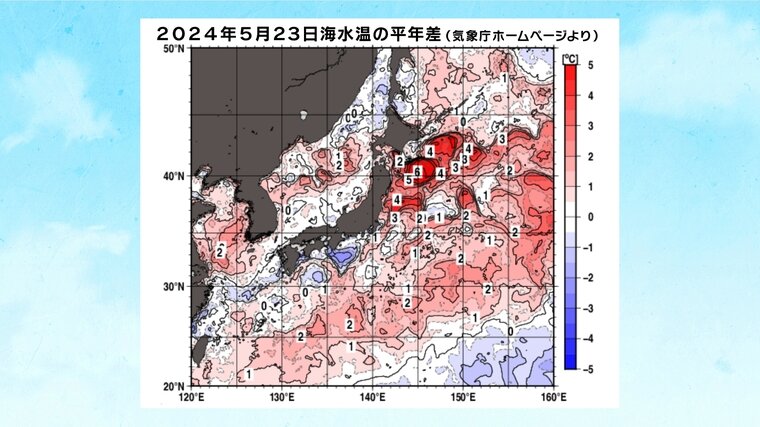

日本周辺の海はアツアツ!海水温は記録的な高さ

この異常気象の原因として立花教授が指摘するのが、“海水温分布“の異常な高さです。

「日本周辺の海域の海面水温が、過去に例がないほど高まっています。これは2023年夏の記録的な猛暑によって海が暖まり、さらに今年の記録的な暖冬によって海が冷めきらずに熱が蓄積され続けているからです。異常気象が連鎖して、次なる異常気象を生み出している状態です」

日本周辺で海水温が高まると、海からの水蒸気の供給量が増えて、雨雲がさらに発達しやすくなります。

気象庁によると、日本海や北海道南東方や東シナ海、沖縄周辺海域における4月の海面水温が、解析値のある1982年以降で記録的な高さとなりました(5月25日現在。三陸沖では平年より6度以上高い)。

向こう1か月の海面水温についても、日本近海は平年より高く、北海道南東方や本州東方などではかなり高いと予想されています。経験的に豪雨被害の多い九州以外の地域、たとえばふだん雨の少ない北日本でも、周辺の海が暖かくなり線状降水帯が発生するなど、集中豪雨が発生する条件が去年以上に潜在的にあるといえます。

そもそも日本は『異常気象』が生まれやすいエリア

また、立花教授は言います。

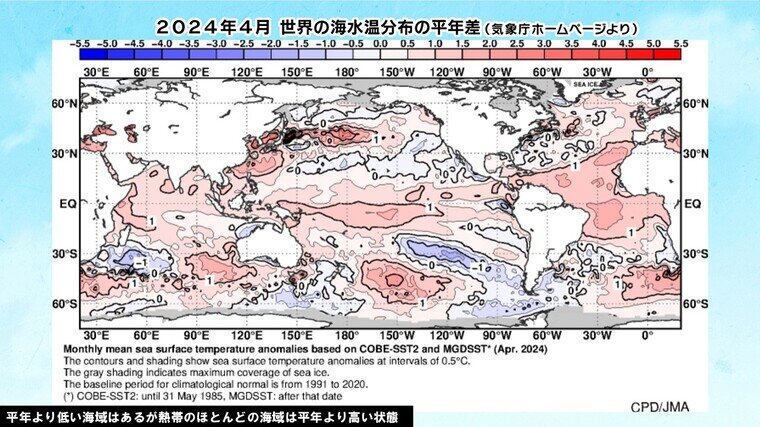

「暖かい海水を運ぶ黒潮が強く北上している影響により、現在の日本周辺の海水温は、平年に比べて世界でいちばん高まっている状態です。そもそも日本周辺は、世界的に見ても異常気象が多発しやすいエリアです」

日本の南にあるフィリピン近海は、赤道付近の熱帯海域で最も海水温の高いエリアです。一方、北極周辺で冬に蓄積される寒気の中心は、シベリア付近と、日本の北からさほど離れていない場所に位置します。

それゆえ日本は南北の気温のコントラストが大きく、年間を通して寒暖差が激しく四季が明瞭であるため、美しい季節の変化を楽しむことができます。しかし、熱帯と北極周辺、南北からの温暖化による異変がすぐに伝わり、異常気象が発生しやすいという側面もあるのです。

海水温が高くなり、熱帯域で雨雲がモクモクと発生する“対流活動”が活発になると、その北の亜熱帯を覆う高気圧が強まり、中緯度にあたる日本付近では夏場はカンカン照りとなって暑さが一層増します。強い日差しと猛暑が海を暖めて、海からの水蒸気が日本各地を襲う大雨の材料になりかねません。

冷たい風と暖かい風がぶつかると…梅雨前線が活発化し大雨に

立花教授は、北極からの影響も注視しています。

「大雨の材料となる、暖かい海から生まれた暖かく湿った空気の流れは、何もなければ日本付近を素通りするだけですが、反対側に空気の流れを止める存在があると雨雲は大規模に発達します。それが、オホーツク海高気圧の存在です。6月や7月になると、比較的冷たいオホーツク海上に高気圧が生まれ、オホーツク海高気圧がもたらす北東からの風『ヤマセ』が、南からの暖湿流とぶつかり合うことで、梅雨前線の活動が活発になり大雨が降ることがあります」

2018年の西日本豪雨も、台風をはじめとする熱帯由来の暖湿流が強化されたことに加え、オホーツク海高気圧が出現したことも原因の一つだと考えられています。

立花教授によると、北極周辺の温暖化の影響により、高緯度の上空を吹く偏西風が大きく蛇行する傾向にあるそうです。偏西風が北に膨らむように吹く領域で、オホーツク海高気圧の勢力が強まります。

「エルニーニョ現象=冷夏」は昔の話…2023年は記録的な猛暑

2023年の冬をピークに、エルニーニョ現象が発達しました(エルニーニョ現象は、まもなく終息する可能性が高い)。エルニーニョ現象とは、南米・ペルー沖の海水温が平年より高くなる現象で、世界中で異常気象が多発する引き金となります。エルニーニョ現象が発生すると日本付近は暖冬となり、夏はぐずついた天気となって、「ヤマセ」が吹き冷夏となる。そのように認識している人が多いかもしれません。

しかし、立花先生は言います。

「エルニーニョ現象=冷夏というのは、いまや昔話です。2010年から目立った冷夏は発生しておらず、エルニーニョ現象の発生した2023年は記録的な猛暑となりました。教科書に書いてあるような過去の常識では説明できないような、新たな現象が発生するようになっています」

エルニーニョ現象では、ペルー沖で海水温が高まる一方、シーソーの反対側のように、フィリピン近海では平年より海水温が低くなっていました。しかし、現在では太平洋の広範囲で海水温が高くなっており、そのほかインド洋や大西洋など、海全体の海水温が高まっています。

海が“湯たんぽ”のように暖まっているので「ヤマセ」も暖まり、冷夏が起きにくくなっているのです。エルニーニョ現象の影響でどんな天気になろうが、今年は酷暑の夏になるかもしれません。

なお、今年の夏から秋にかけてはラニーニャ現象が発生する可能性が高く、その影響が現れ始めると余計に太平洋高気圧が強まり、2023年の記録を塗り替えるような暑い夏になる可能性も否定できません。

温暖化の影響で“アナザーワールド”へ突入!温暖化対策が急務

立花教授が危機感を強めているのは温暖化の進行の速さです。

「地球温暖化の影響は深刻になっています。2023年あたりから“アナザーワールド”の入り口に来ているかもしれません。研究者としての肌感覚で言うと、2010年くらいあたりが、ホップ・ステップ・ジャンプの“ホップ”の段階です。極端に暑い日や大雨災害が急増しました。そして、2023年が“ステップ”の段階で、これまで見たことがないような海水温の上昇が世界中で起こりました。気温の変化をマイルドにするように“熱”を吸収してくれる海が、まるで『もう我慢できなくなった』とメッセージを発しているかのようです。将来、“ジャンプ”が来たときは、もう後戻りできなくなる…。そうならないよう、とにかく地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を減らすべきです」

温暖化抑制の対策が急務であると、立花教授は語気を強めます。

過去の常識は通用しない時代 梅雨入り前に“もしもの時”の備えを

気象庁気象研究所などの研究チームの報告では、線状降水帯を含む集中豪雨の発生頻度が過去45年間で約2.2倍となり、特に7月は約3.8倍と顕著に増加していることがわかっています。

線状降水帯はその発生メカニズムをはじめとして未解明の部分が多く、完全に予測することは難しいのが現状です。2022年と2023年には、東シナ海上で船舶による気象・海洋集中観測が行われ、立花教授の三重大学チームも参加しました。

船舶による集中観測によって、(1)気象衛星によって特定している海水温分布や黒潮の位置に大きな誤差が出る時があること、(2)黒潮の近くには海水温の南北差の大きいエリア「海水温の崖」が存在し、その付近では雨雲を発達させる上昇流が強化されて線状降水帯の発生につながる可能性があることなど、観測によってわかったことが多くありました。

気象庁は2024年、以前よりも性能の優れた新たなスーパーコンピューターを導入しており、線状降水帯が発生する可能性がある場合には、「地方」から「府県」単位で、よりきめ細かな予測情報が発表されるようになります。

“アナザーワールド”に突入しつつある現在では、「過去には災害による被害は発生しておらず、これまで大丈夫だった」という認識は通用しません。過去とは違う世界で生きていることを念頭に置き、梅雨入り前に“もしもの時”の備えを確認しましょう。

大雨災害や猛暑から命を守るために、より一層気象や防災に関する情報に注意しながら、大雨の季節、そして夏を乗り切りましょう。

(気象予報士・広瀬駿)

この記事に関連するニュース

-

なぜ急に寒い? 気象予報士が解説、3か月予報発表 12月~2月の平均気温・降水量は?【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年11月19日 20時34分

-

今冬の降雪量は日本海側で平年より多い予想 日本海の海水温の高さが影響

ウェザーニュース / 2024年11月19日 12時55分

-

11月なのに台風が多発するのはなぜ 沖縄は土砂災害に注意【週末の天気解説】

沖縄タイムス+プラス / 2024年11月15日 17時30分

-

ラニーニャ現象時の特徴が明瞭に(エルニーニョ監視速報)

ウェザーニュース / 2024年11月11日 15時30分

-

今日9日(土)の天気予報 広い範囲で穏やかな晴天 沖縄や奄美は大雨災害に警戒

ウェザーニュース / 2024年11月9日 6時25分

ランキング

-

1暗躍する悪質ホストの歌舞伎町スカウト「さらすぞ」 闇バイト募集と同じ手口 深層 歌舞伎町

産経ニュース / 2024年11月21日 21時6分

-

2「うるさいから帰れ」と言われ逆上 元交際相手が寝ている布団に包丁突き刺す 55歳無職の女を逮捕 札幌市

北海道放送 / 2024年11月22日 8時42分

-

3形を変えた政活費に? 自民改革本部案の「外交支出」、与野党協議の焦点に

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年11月21日 21時44分

-

4斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

5《県職員は冷ややかにお出迎え》SNS効果で斎藤元彦兵庫県知事が再選 流布された「真実」は「事実」だったのか、求められる検証

NEWSポストセブン / 2024年11月22日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください