世界が気づいた!サーモンの"万能性" 円安などの影響もあり輸入品は値上がり...そんな中で日本は『ご当地サーモン戦国時代』に 全国100か所以上で養殖

MBSニュース / 2024年6月4日 11時19分

「サーモン」が今、値上がりしています。その背景や、そもそもサーモンとはどんな魚なのか、さらに日本で養殖されている“ご当地サーモン”など、取材した様々な情報をまとめました。

万能魚サーモン「成長が早い」「なんでも食べる」「卵も大きい」

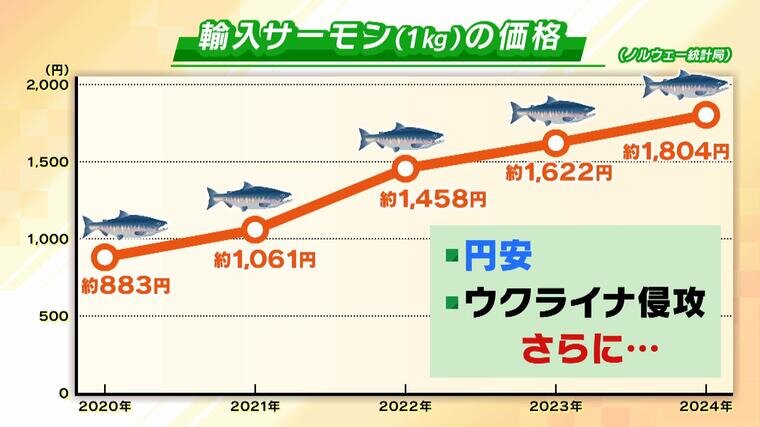

ノルウェーからの輸入サーモンの価格の推移を見ますと、1kgあたり2020年は約883円、今年2024年は約1804円となっていて、ここ4年で2倍以上になっています。理由は、円安のほか、ウクライナ侵攻によってロシアの上空を航空機が飛べなくなり迂回するため輸送コストが高くなっているということが挙げられます。さらに、サーモンが万能魚であると世界中が気づき始めて“奪い合い”になっているということです。

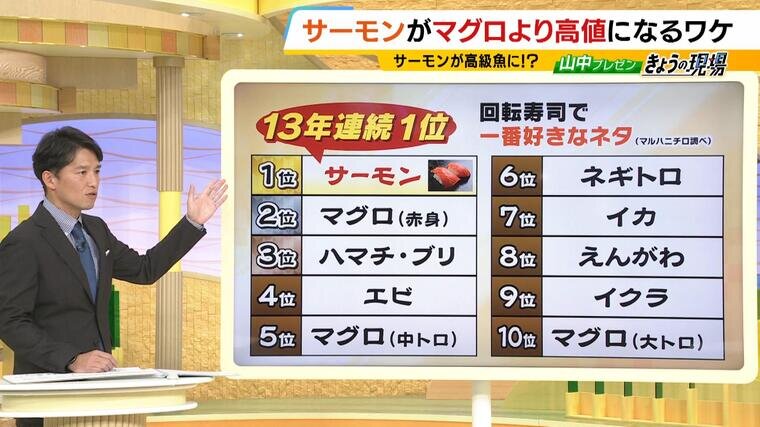

食材としては、回転寿司で一番好きなネタとして13年連続1位(※マルハニチロ調べ)となっているサーモン。朝昼晩どの食事でも食べられている魚はサーモン(鮭)ぐらいではないでしょうか。サーモンは魚の臭み、クセが少ないということもあって万能といわれています。

さらに生物として万能な点は、1つ目に「成長が早い」こと。養殖では、稚魚から3か月~半年で出荷できるレベルに成長するということです。2つ目に「なんでも食べる」こと。サーモンは雑食だということです。マグロはおいしい魚しか食べないようですが、サーモンは雑食なため、例えば、大豆の搾りかすや鶏の羽などそういうものからでもタンパク質がとれるということです。もちろんそれだけではだめですが、カタクチイワシを細かくした魚粉とそういったものを混ぜ合わせたものを食べてくれるということです。生物として万能な点の3つ目は、「卵(イクラ)が大きい」ことです。大きいということは1回に産む数が少ないということになります。他の多くの魚が卵をたくさん産むのは生存率が低いからです。大人になれる個体が少ないため、たくさん産みます。サーモンは少ししか産まず、卵一粒が大きいということは、一粒一粒が強いということです。成長をする可能性が高く、卵も養殖に向いていて、育てやすいそうです。

さらにサーモンはエサの量についても効率抜群。マグロは1kgの大きさに成長するのに、エサを約10kg食べる必要があるそうです。しかしサーモンは1.2~1.3kgを食べただけで、1kgの大きさになるということです。サーモンは川を遡上するときにエサをほとんど食べず、こうした性質から蓄えるということが得意だとみられます。こうした万能性に世界中が気づき始め、奪い合いになっているということです。

「サケ」「マス」「サーモン」の分け方は?

サーモンは身が赤く見えますが、白身の魚です。エサとなるオキアミやエビなど甲殻類に含まれるアスタキサンチンという成分を吸収しているため赤くなります。川を長い距離遡上するときに紫外線にさらされるためアスタキサンチンを蓄えるということが必要だということです。蓄えたものによって赤くなってるだけで、本来は白身であるため、白いエサばかり与えれば白いサーモンになるということです。

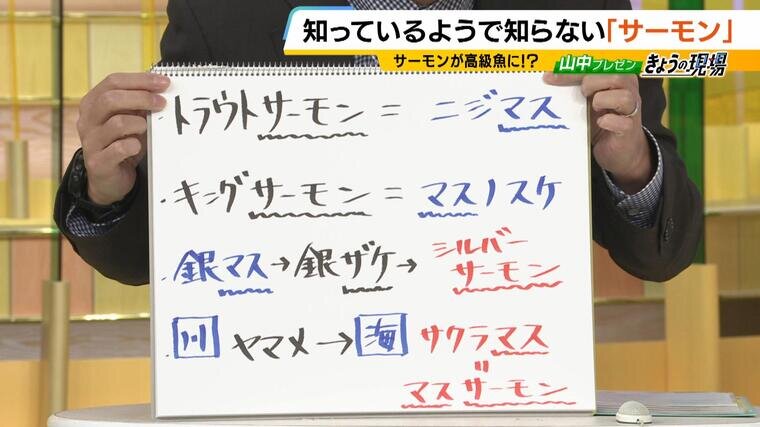

次に「サケ」「マス」「サーモン」これらはどのように分類されているのか。実ははっきりした分け方はないということです。例えば、トラウトサーモンはニジマスのことであり、キングサーモンは日本ではマスノスケという名前がついています。銀ザケは、昔は銀マスと呼ばれ、最近はシルバーサーモンとして売られることもあります。また、川にいるヤマメはサケの仲間で、縄張りによる争いで敗れた魚たちが海へ逃げていき、海に行くと一気に大きく育ち、それはサクラマスという名前になり、英語の名前はマスサーモンとなっています。専門家も『名前の分類には足を入れないでください』と言うほどで、分類学上で言うと学者によって言うことが違う、という人がいるくらい複雑だということです。

ただし、傾向はあります。サケというと、昔は特に天然が多く、火を通して食べなければいけませんでした。それは魚にアニサキスという寄生虫が入っているおそれがあるためです。サーモンと今呼ばれるものの多くは養殖です。養殖ということは、エサを管理することによってアニサキスがほぼいない状態にすることに成功しているため、生で食べていいということになっているようです。

もう1つの傾向としては、産卵をするために川を上る時期が秋のものはサケ、春のものはマスという分け方をしていましたが、銀マスという名前だったものは銀ザケと言った方が売れるため、名前を変えてしまったそうです。そして最近はサーモンと言ったほうがより響きがいいとしてシルバーサーモンという名前に変化しているということです。

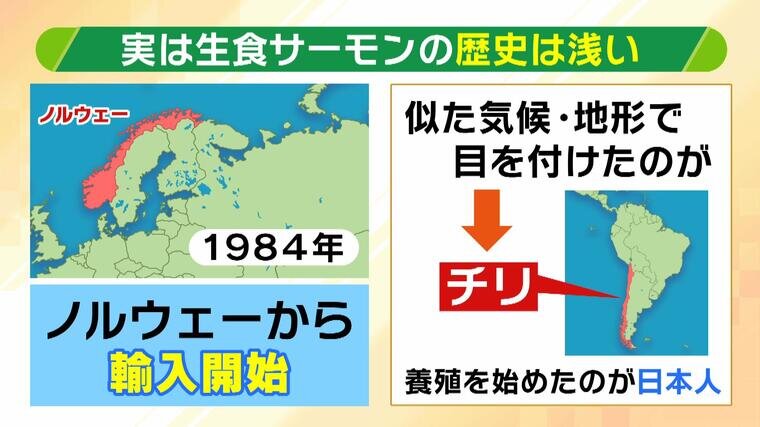

生食サーモンの歴史はとても浅く、ノルウェーからの輸入が始まったのは1984年です。それまでは日本のものはアニサキスが心配で火を通していました。ただ、ノルウェーからの輸入は空輸で、どうしても価格が高くなります。ほかの場所で養殖できないかと、似た気候・地形で目をつけたのが、南米のチリでした。チリの南の方はノルウェーと同じように寒く、ここでサーモンの養殖を日本人が始め、冷凍して船で運んで安く食べているのが今の回転寿司のサーモンだということです。

日本でサーモンの養殖が広がった理由の1つは「東日本大震災」

日本でもサーモンの養殖を始める動きがここ10年でどんどん広がっています。サーモンの養殖が全国に広がったきっかけは13年前の“大きな出来事”でした。それは東日本大震災です。当時、海際にあったサーモンの養殖施設は壊滅的な被害を受けました。ただ、稚魚を育てていたのは山あいの場所でした。稚魚を育てている施設だけが残ったものの、その稚魚を育てる大きな施設がなく、このままだと死んでしまうということで、このときに全国の養殖場などに稚魚を配ったということです。そこから全国へ養殖の動きが広がっていったとされます。ほかにも理由はありますが大きなきっかけの1つだったということです。

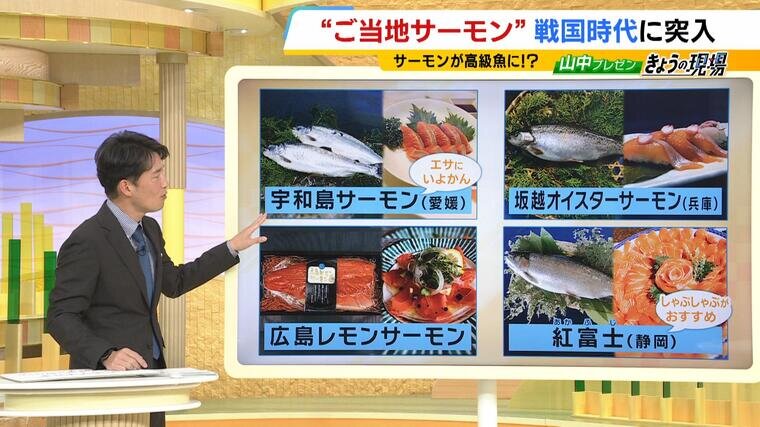

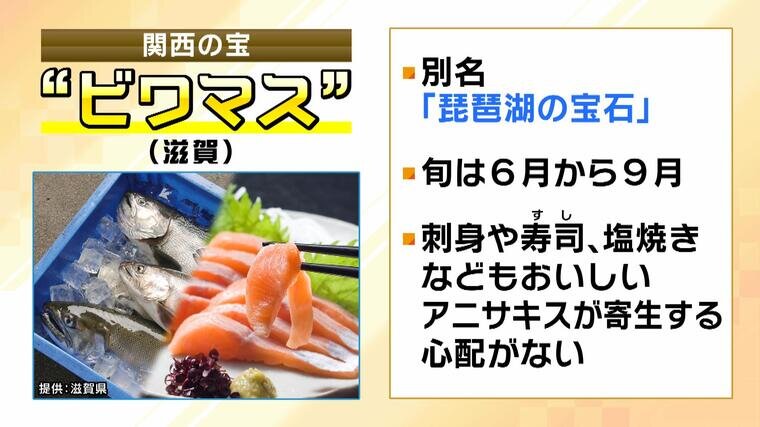

そうした中で今、『ご当地サーモン戦国時代』に突入しています。南は九州から北は北海道まで、全国100か所以上でサーモンの養殖がされています。例えば、愛媛の「宇和島サーモン」は、いよかんの皮を食べさせているため、みかんの香りがするということです。ほかにも、レモンを食べている「広島レモンサーモン」や、牡蠣を食べている兵庫の「坂越オイスターサーモン」、しゃぶしゃぶがおすすめの静岡の「紅富士」というサーモンもあります。そして、滋賀のご当地サーモンが「ビワマス」。別名「琵琶湖の宝石」で、琵琶湖の固有種です。もしかしたら今後、世界中からファンが集まるかもしれません。なお、湖のためアニサキスの心配もなく、生で食べられるということです。旬は6月から9月で、1kg3500円ぐらいということです。

養殖が広がってサーモンが食べられることは喜ばしいですが、エサのカタクチイワシが不足することが懸念されています。そのため、エサにコオロギが使えないかなど、そういった研究まで進んでいるということです。

この記事に関連するニュース

-

県内河川でサケ記録的な不漁 庄川の流し網漁けさの水揚げは5匹

KNB北日本放送 / 2024年11月21日 20時9分

-

伝統の実習でいまや初冬の風物詩 高校生が“新巻きザケづくり” 「正月と言ったらこれみたいな感じで食べてもらいたい」 鳥取県境港市

日本海テレビ / 2024年11月20日 18時23分

-

今年の「ふるさと納税」はまだ間に合う! 鮭・サーモンの返礼品ランキングトップ5【2024年11月版】

Jタウンネット / 2024年11月15日 7時20分

-

福島・楢葉に婚姻色のサケ 旧避難区域の木戸川

共同通信 / 2024年11月11日 16時42分

-

ノルウェーサーモン「サーモンなら、ノルウェー」キャンペーンを本日より開始

PR TIMES / 2024年11月1日 11時0分

ランキング

-

1新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

-

2今週7か月ぶりに再開したばかりも…また掘削停止、岩盤発見 北海道新幹線「羊蹄トンネル」

STVニュース北海道 / 2024年11月22日 14時30分

-

3斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

4東大駒場キャンパスに侵入し学生のPC盗んだ疑い、無職の男を逮捕

読売新聞 / 2024年11月22日 13時13分

-

5大阪・貝塚市の港 両脚縛られた遺体は大阪市の26歳男性と判明 両親は「将来の夢を持って、毎日頑張っていた」

MBSニュース / 2024年11月22日 16時5分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください