【高齢者の定義】70歳引き上げ議論のワケをわかりやすく解説「年金支給を遅らせたいの?」「定年制度は労働者のため?企業のため?」「70歳までの労働50年時代に必要なこと」

MBSニュース / 2024年6月6日 13時1分

現在65歳以上となっている『高齢者』の年齢の定義が、70歳以上に変わるかもしれません。そのラインを上げたい理由は一体何なのか?実行には課題もありそうです。また高齢者年齢と関わってくる「定年」は一体何のためにあるのか?取材した様々な情報をまとめました。厚労省官僚で元衆議院議員でもある豊田真由子さん、アメリカ出身のタレント・REINAさんにも話を聞いています。◎豊田真由子:元厚労省官僚、元衆議院議員、ハーバード大学に留学、2009年にはWHOで新型インフルエンザのパンデミックに対処◎REINA:アメリカ出身のタレント、ハーバード大学大学院修了、CIA・FBIに内定、ビル・クリントン事務所で勤務

高齢者の定義を70歳に引き上げる議論

経済財政諮問会議で経団連・十倉雅和会長らの提言がありました。高齢者の健康寿命が延びる中で高齢者の定義を5歳延ばすことを検討すべきという内容です。まだ話は始まったところですが、経済財政諮問会議で話されるということは、今後この方向に向かっていく可能性はあります。

(豊田真由子さん)「これは新しい話ではなくて、ずっと前から言われていることです。年金などの議論と結びつけてしまうとややこしくなりますが、生物学的には平均寿命が延びているので、平均寿命が70歳の時の65歳っておじいちゃんおばあちゃんだと思うんですけど、平均寿命が85歳になったら、その下の辺りの人は元気な人たちだよとなるので、それも生物学的な理屈から言うと私は妥当な考え方だと思うので、それ自体は無理やり何か政策で費用を減らすために言っているわけではないと思います。諮問会議というのも確かに政府が主催しているんですけれど、あくまで民間の委員の方がそう言っているので、それを受けてどうするかというのを今後検討しましょうということですね。河田直也アナウンサーが今50歳で、10年後もピンピン元気なのに、MBSは定年だからはいサヨナラって言われると、人材としてもったいないですよね、経験とかスキルとか。日本の人口が減っていく中で、元気で働きたいという思いがあってスキルとか経験とかある方にそれを生かしてもらうことが、会社とか社会にとってもいいんじゃないかなっていう発想だと思うんですよ」

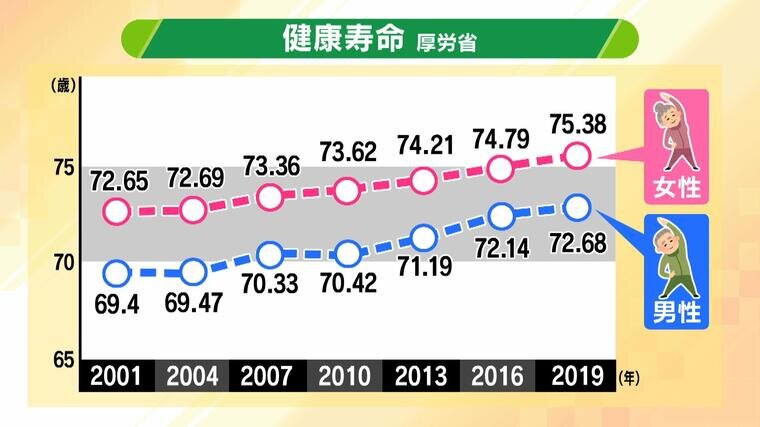

こんな厚労省のデータがあります。寿命も延びていますが、健康寿命と言われる年齢も上がっています。日常生活に支障がない制限がない普通の生活を送れるというのが健康寿命です。介護などを受けずに自立して生活ができる状態です。それが2019年で、男性は72.68歳、女性は75.38歳です。もし60歳で仕事をやめたとすると、10年以上、元気なのに仕事がないということになります。

背景の一つは労働力不足

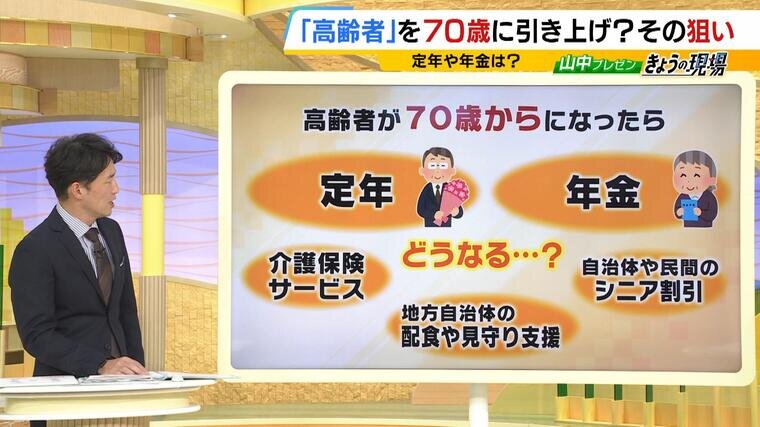

では高齢者の定義が変わるとどういうところに影響するのでしょうか。定年がいくつになるか大きく変わりますし、年金とも関わってくるかもしれません。また映画が安くなるなどの高齢者向けのサービスも変更されるかもしれません。長く働くのは嫌だと考えるのか、働けてうれしいと思うのか、によって受け取り方は変わってくるかもしれません。

高齢者年齢引き上げ議論の背景には何があるのでしょうか。まず一つは、現在は労働力が足りないと言われているので、元気で働きたい意欲があるのであれば働いてもらいましょうということです。現在の企業の定年は、65歳までは継続雇用義務があり、60歳が定年の企業が多いですが再雇用など延長で65歳まで働いているという方は多いと思います。70歳までは雇用確保の努力義務とされています。高齢者の定義が変わると、これが変わるかもしれないということです。大企業では99%は定年制を設けているということで、それがどう変化していくのでしょうか。

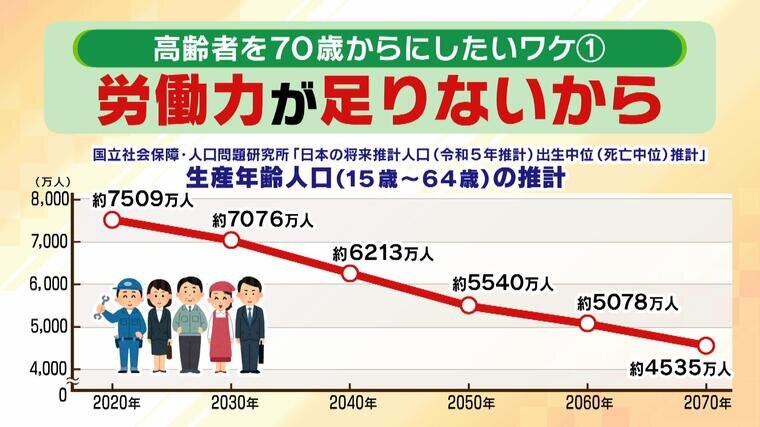

いわゆる生産者人口・生産年齢人口というのは、どんどん減ることが予想されていて、2020年で約7509万人だった数が、2050年には約5540万人と、現在の約4分の3に減ってしまうと推計されています。日本の経済を支える人が減るのは心配なところです。

これに追い打ちをかける状況があります。今まで外国人労働者に頼ってきた部分がありますが、円安となり、日本に外国人労働者が来なくなっています。もちろん円安が是正されればこの状況は変わるかもしれません。

(REINAさん)「私も会社勤めですけど本当に採用が難しくなってきました。外国人が来ないですし、日本人の優秀な人材も海外の外資系とかに行っちゃうので、そういうロスもあるんですよね。かなり深刻だと思います」

年金支給を遅らせたいのも理由?

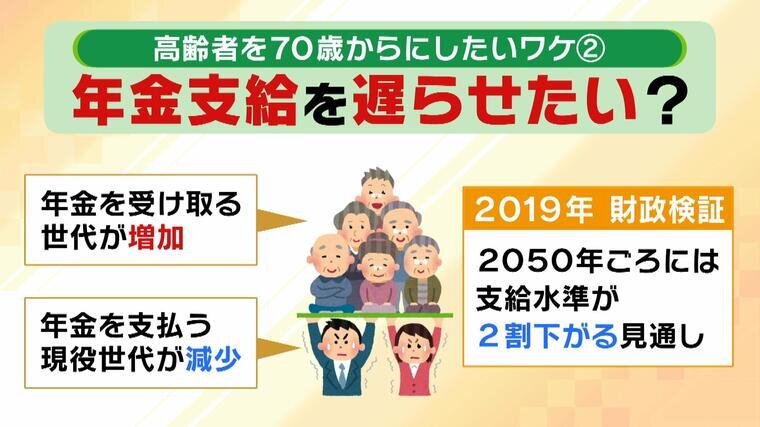

もう一つよく言われているのが、年金支給を遅らせたいのではないか、ということです。現在、国民年金・厚生年金は基本的には65歳からもらうことができますが、先行きは厳しい状況です。年金を受け取る高齢世代は増えていますし、一方で年金を支払う現役世代は減っているので、若い人たちの負担を増やしてきましたがそれでも足りない状況だとよく言われています。2019年の財政検証では、2050年ごろには支給水準が2割下がる見通しだとされています。

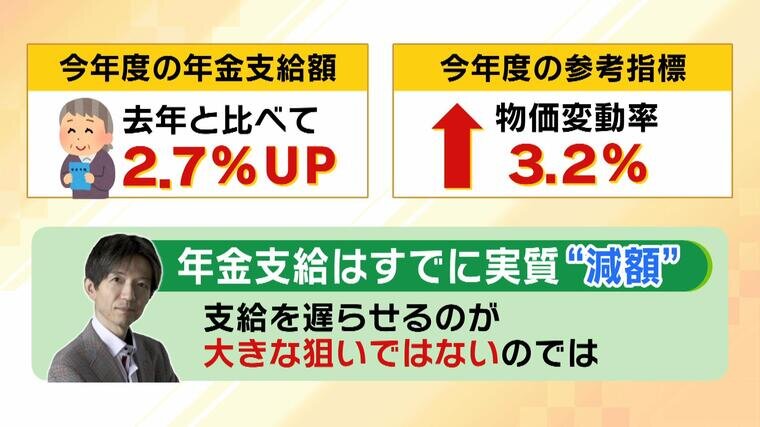

今年度の年金支給額で見てみると、物価と連動しているので、額面としては前年比2.7%上がっていますが、物価変動率は3.2%上昇(今年度の参考指標)で、実質的には減っています。

ただ、支給を減らしてきたので、実は年金財政は以前よりは少し好転していると、経済評論家の加谷珪一さんは話しています。そのため今回の高齢者年齢の議論についても「支給を遅らせるのが大きな狙いではないのではないか」としています。

そこで“本当の狙い”について聞くと、加谷さんは『高齢者の貧困問題』への対応だと答えてくれました。年金の支給額を減らしているということもあって、高齢者層こそ貧困問題が今後深刻化するのではないかということです。

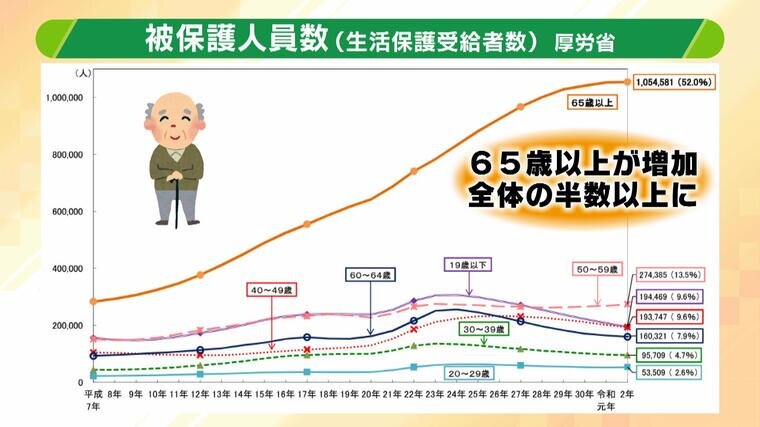

2019年全国家計調査の年代別の相対的貧困率のデータを見ると、割合が最も高いのは75歳~84歳で18.3%です。厚労省の生活保護受給者数のデータでも、65歳以上が増加していて全体の半数以上となっています。

(豊田真由子さん)「社会情勢の変化が大きくて、昔は3世代同居とかでそれぞれが養う仕組みができていたんですけれども、それが単身世帯・核家族になったので、高齢者の方が昔のように子どもや孫と一緒に暮らして世帯を持つことがなくなった。そうするとどうやって暮らしたらいいのという問題なので。何かその制度云々とまたちょっと別に、社会構造の変化が大きな話としてあるんです。本当に高齢者の方も二極化が進んでいて、高齢者の中で豊かな方とそうでない方の問題が深刻になっているのは本当にその通りです。ただ今回の話で言うと、国は、仮に高齢者の定義を変えても、年金の支給開始年齢とかを変えるということはしませんと一応言っているんですけど。ただ大きな流れで見ると、現役世代が高齢者を背負う、あの分子にいる人に分母に回ってもらえば、こういう問題も含めて、まだ働ける人に働いてもらって支えられる側から支える側に回ってもらうのが、ご本人が望めば、いいんじゃないかというのは私は妥当な考え方だと思うので。国が何か悪いことをしているんじゃないかという目じゃなくて、どうやってみんなでこの日本の高齢化とか貧困問題を解決できるかなって考える、いい機会かなと思います」

高齢者定義の引き上げめぐる課題

次に課題について見ていきます。その一つが非正規雇用者についてです。就職氷河期と言われた世代には非正規雇用者が多いと言われています。その方々が70歳まで働くといっても働く場所が本当に用意されるのかという問題です。

またどうしても体力は高齢になるにつれて落ちていきますので、若い人と同じような仕事はできない。病気ではないけれど70歳まで働くのは体力的にしんどいなという方が、どういう仕事の仕方をするのかということがあります。

そしてもう一つ別の見方をすると、20歳~70歳まで、労働50年時代になるわけです。そのうえで、50年間も大学・高校で学んだことだけではいけないのではないかとして、リスキリング・再教育が必要ではないかという課題です。40代ぐらいで何か新たなスキル・技術を身につけるということが長く働く上で必要になるのではないか、それを個人だけではなくて、社会として企業や国としても支援を行うのかどうか、それが経済財政諮問会議でも議題となっています。

そもそも定年制度はナゼある?

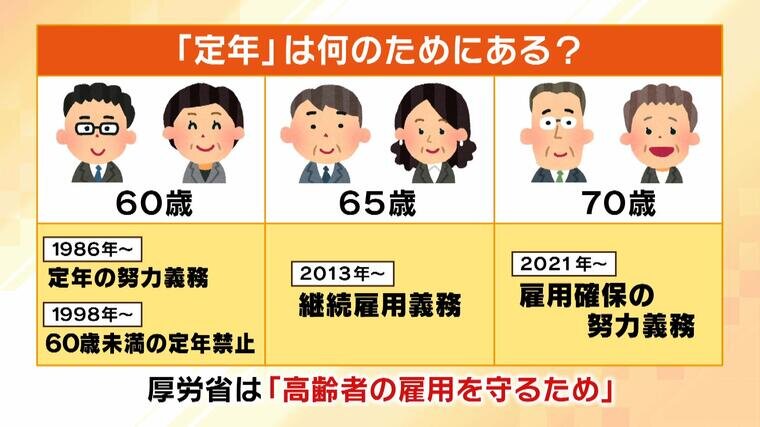

ではここで改めて、そもそも定年制度がナゼあるのかということを見ていきます。1986年から定年60歳が努力義務になり、60歳未満の定年禁止とルール化されたのは1998年です。2013年には65歳の継続雇用義務となり、2021年からは70歳の雇用確保の努力義務とされています。このような制度となる前、民間企業の中では55歳定年が自発的に行われていました。

厚労省に定年制度について聞くと、高齢になり若い人ほど働けなくなったときにすぐクビにならないように、高齢者の雇用を守るため、というのが一つあるとしています。ただそれだけではなさそうです。

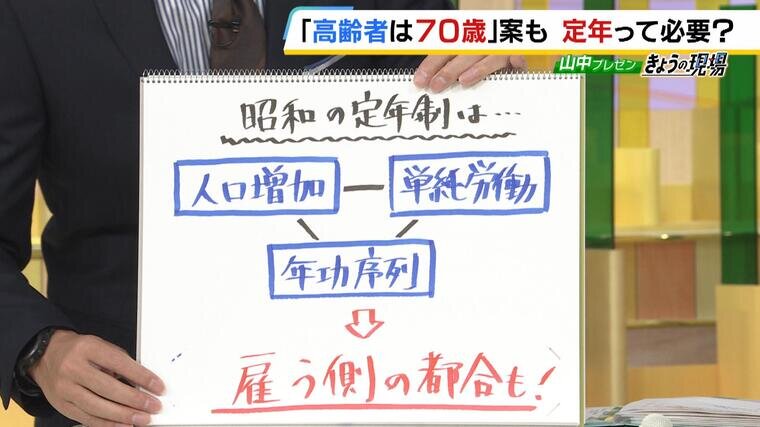

歴史的に見ると、昭和の時代は現在と状況が違います。人口は増加していて、労働内容は単純労働が比較的多かった、そして年功序列で年を重ねるごとに給料が上がる。そうした中では企業からすると、仕事の内容は若い人と高齢の方がそこまで差がないのであれば、若い人に働いてもらった方が給料は安く済みます。そのため、ある程度の年齢になったらやめてもらいましょうという経営側、雇用する側の都合というのも、定年制にはあったということです。

(豊田真由子さん)「河田アナぐらいの高い給料の方が60歳で終わらずにあと10年間、それが何百人もいたらMBSは大変なので、そこをたぶん両方が妥協して、働き方をもうちょっと緩やかにするから給料もちょっと下がるけど、と。不安定な働き方で働かせるけど給料が安いと、世の中の人はみんな嫌になっちゃうので、企業側もみんなで考えないといけないと思います」

(REINAさん)「アメリカは年齢での定年制度はないですね。もちろん終身雇用も年功序列もないので、年齢を理由に退職するというのはないです。どちらかというとパフォーマンス重視なので、パフォーマンスが発揮できなかったら何歳であってもクビになってしまいますよというシビアな世界ではあるので」

これから人生100年時代です。ということは、我々は老後は?なんていう考え方自体の改革が必要かもしれません。そもそも老後という言葉自体が無くなっていくのかもしれません。

(2024年6月5日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

この記事に関連するニュース

-

財界、労組の年金改革案の残念な中身 高所得者の年金カット、支給開始年齢引き上げ、3号制度廃止…

47NEWS / 2024年11月22日 10時0分

-

まだまだ働くぞ!年金月23万円・65歳元営業部長、意気揚々と再就職を決めるも一転、日本年金機構から届いた〈年金停止〉の通知に「働く気が失せました」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月19日 8時45分

-

「年金最大84%アップ」長生きするほどお得!社労士YouTuberが教える“老後資金の増やし方”

週刊女性PRIME / 2024年11月16日 6時0分

-

70歳を定年とする企業が増えてきた!? 70歳まで働くライフプランの考え方とは

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月30日 22時0分

-

たった1日の違いで最大76万円の損…社労士が「退職は64歳11カ月がベスト」と断言する"これだけの理由"

プレジデントオンライン / 2024年10月23日 18時15分

ランキング

-

1斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

2今週7か月ぶりに再開したばかりも…また掘削停止、岩盤発見 北海道新幹線「羊蹄トンネル」

STVニュース北海道 / 2024年11月22日 14時30分

-

3新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

-

4東大駒場キャンパスに侵入し学生のPC盗んだ疑い、無職の男を逮捕

読売新聞 / 2024年11月22日 13時13分

-

5百合子さま葬儀に3億2500万円=国費から支出

時事通信 / 2024年11月22日 10時22分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください