今年は"異常な梅雨"に!?例年以上に警戒を 「雨量は7月上旬がピーク」「日本で異常気象が生まれやすいワケ」気象予報士が解説

MBSニュース / 2024年6月8日 17時57分

今年の近畿の梅雨入りはいつになる?そもそも梅雨入りはどうやって決められている?6月7日、気象予報士の広瀬駿さんに聞きました。広瀬さんは「今年は異常な梅雨になりそう」という見解を示した上で、大雨に警戒を呼びかけています。

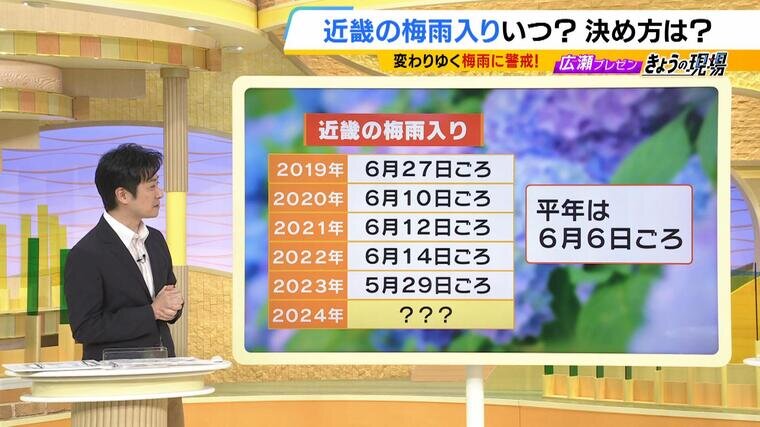

平年は6月6日ごろ 近畿の梅雨入り時期

広瀬駿さん:はじめに、近畿の梅雨入りはいつになるのか。過去のデータを振り返えると、平年、近畿の梅雨入りは6月6日ごろです。ただ、平年の日に「梅雨入り」と発表されることは稀で、去年は5月29日ごろでした。また、2019年は6月27日ごろと、かなり遅れた年もありました。

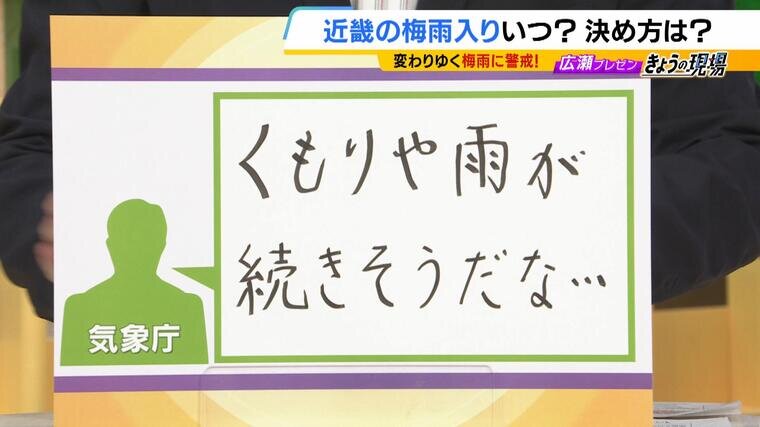

―――そもそも梅雨入りは、どのように決められているのでしょうか?

実は、気象庁の人が「曇りや雨が続きそうだな…」と思ったらです。梅雨というのが、曇り・雨の降る日が多くなったらその期間を梅雨というふうに定義されているだけなんです。

―――梅雨入りはなぜ発表するのでしょうか?

近年、発表の意味合いが変わってきています。毎年のように甚大な災害が発生するようになったため、最近は、「大雨に備えてくださいね」という防災上のメッセージが意味合いに込められてきています。

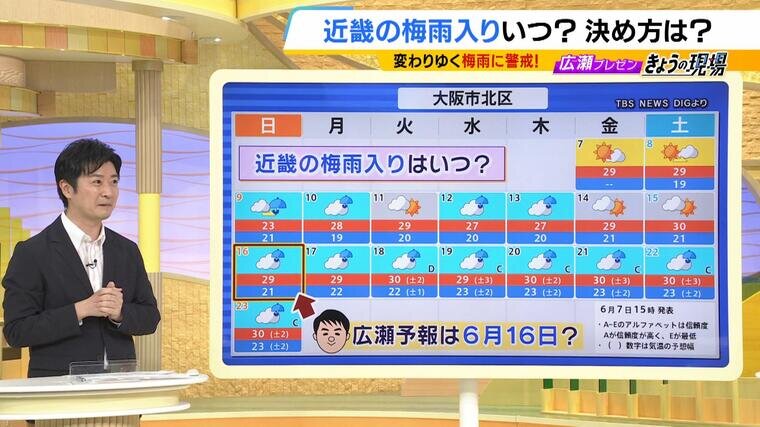

今年の近畿の梅雨入りは6月16日ごろ?

広瀬駿さん:大阪市北区の今後の天気を見ますと、6月9日からの週は、前週よりも少し周期的に天気が変わっていくと思います。6月16日からの週は、ずっと雨マークが出ていて、私はだいたい16日が梅雨入りかなと考えています。

―――例年よりも遅い梅雨入りとなった場合、梅雨が明けるのも遅くなるのでしょうか?

一概にはそういうふうには言えないんですね。梅雨入りが遅くても梅雨明けが早かった年もありますし、梅雨入りが遅くてもすごく雨が降ったという年があります。

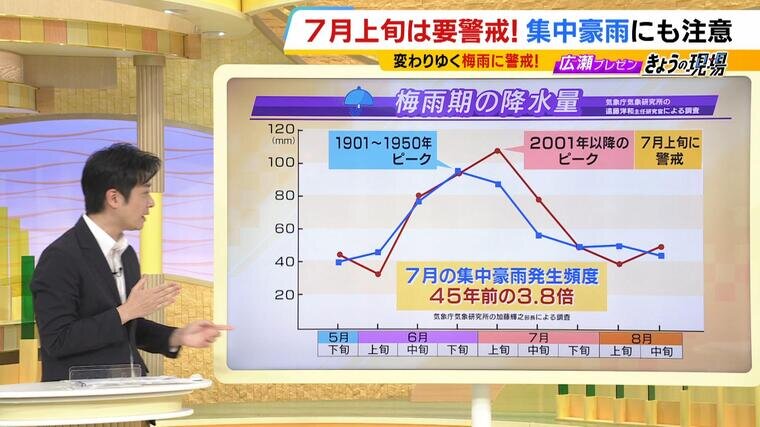

7月上旬は要警戒!近年は降水量がピークの時期 「集中豪雨」の発生頻度も増加傾向

広瀬駿さん:梅雨期の降水量のピークが、昔と比べて変わってきているという研究結果が出ています。1901年から1950年では、6月下旬に降水量のピークが来て、7月に入ると雨量がだんだん減って真夏に向かうという流れでした。一方で2001年以降は、7月上旬に降水量のピークが来るようになりました。近年では、この7月上旬というのが特に警戒すべき時期になっています。

そして降水量が昔より増えています。東シナ海の海水温が急激に高まる時期が7月上旬になってきていて、より雨が降りやすくなっています。また、別の研究結果によりますと、線状降水帯を含めた「集中豪雨」の7月の発生頻度が、45年前の3.8倍になっています。今後温暖化が進んでいくと、より増えてしまうのではないかと言われています。

今年7月上旬までの近畿の降水量はどうなりそうなのか。6月8日から7月7日の1か月予報では、日本海側はほぼ平年並みですが、太平洋側は平年並みか多い見込みです。一番降る時期に平年以上の大雨になりそうだということで、梅雨入りが平年より遅れているとはいえ、今年はいつも以上に警戒をしてください。

今年は「異常な梅雨」になりそう…海水温の上昇で大雨に

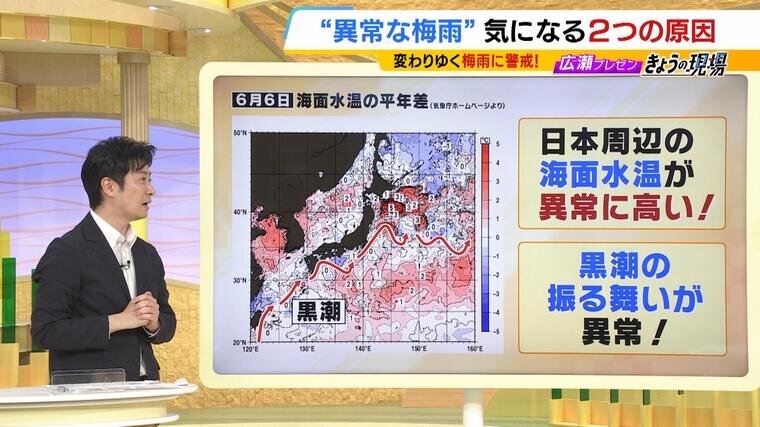

広瀬駿さん:そして今年は異常な梅雨になりそうです。その理由は「海」にあります。6月6日の日本周辺の「海面水温の平年差」を表した図をみてみます。赤色が濃いところほど平年より水温が高く、青色が濃いところほど平年より低くなっていますが、日本周辺はほとんどの場所で高くなっていることが分かります。

これは、去年の猛暑などで温まった海水が記録的な暖冬で冷め切らなかったという「異常気象の連鎖」、また、黒潮の大蛇行、黒潮の振る舞いの異常というのも関係しています。関東・東北沖にどんどん黒潮が入って、一気に海水温が高くなっているということです。海水温が高いとそれだけ水蒸気の供給量は多くなるので、雲が発達して大雨になりやすい、そういった環境になっています。

食卓にも影響…宮城でマダイの水揚げが30倍!?

広瀬駿さん:天気への影響だけではありません。食卓にも異変が起きています。ある魚が本来取れる場所でとれていない、逆に本来とれなかった場所でとれている、そういった現象が起きています。北海道の函館ではスルメイカが不漁で、青森ではサバが不漁。一方、北海道でとれていなかったブリが大漁で、宮城ではマダイが去年の30倍の水揚げ、福島では伊勢エビがたくさんとれているということです。

もともと異常気象の起きやすい日本 地球温暖化の影響は“アナザーワールド”に

広瀬駿さん:実は、日本周辺というのは世界的に見ても異常気象が生まれやすい環境にあります。赤道付近は海水温が高く、最も高いのが日本の南にあるフィリピン近海。一方、冬には「冬将軍」がやってきます。シベリアの寒気の中心は、日本からそれほど離れていない北のエリアにあります。そのため、南の異常だとか北の異常というのが地理的に見てもすぐ伝わりやすい。日本は四季が明瞭で四季折々のものを楽しめる一方で、南北の異常気象の影響が出やすくなっています。

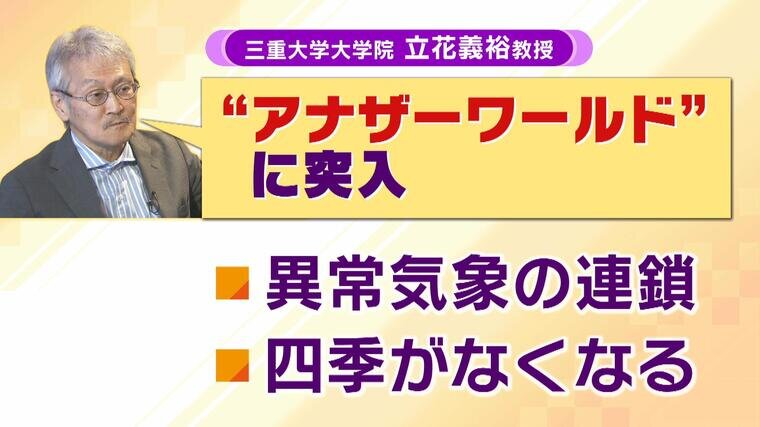

また、気象の研究者である三重大学大学院・立花義裕教授は、地球温暖化の影響の見え方が去年あたりから「“アナザーワールド”に突入している」という見解を示しています。今までは温暖化の影響というのを海が吸収してくれていたと考えられるのですが、今は海が我慢できなくなり、海水温が跳ね上がっているのではないか、より気象に影響が出やすい状況になっているのではないかと警告しています。さらに、日本の四季が、これからは「二季」になるのではないかと立花教授は指摘しています。冬に雪が降らなくなってしまうと「渇水被害」ということも心配されます。

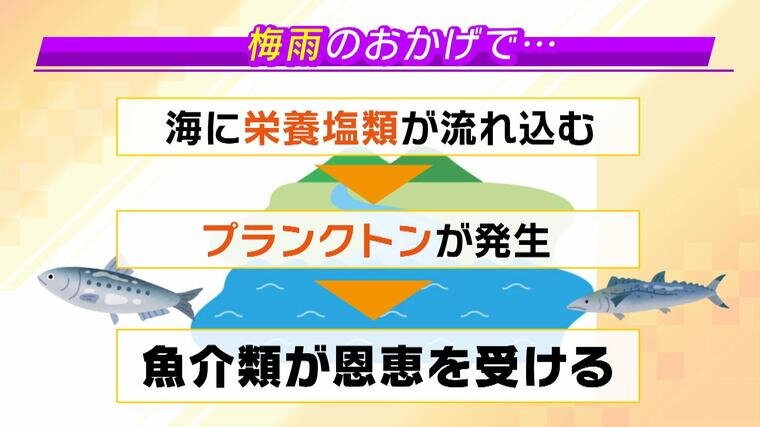

広瀬駿さん:最後に、梅雨の「恩恵」について見ていきます。まず、梅雨の雨のおかげで海が豊かになります。雨が降ると陸から雨水が海に流れていき、その水の中に栄養がたくさん含まれているのでプランクトンが大量に発生し、それを餌にする魚が恩恵を受けます。適度に降る雨は“恵み”となっています。恩恵もある一方、降りすぎは心配になります。今年も大雨の梅雨になりそうな予感がしますので、梅雨入り前の備えをよろしくお願いします。

この記事に関連するニュース

-

なぜ急に寒い? 気象予報士が解説、3か月予報発表 12月~2月の平均気温・降水量は?【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年11月19日 20時34分

-

【山口天気 夕刊11/1】あす2日(土)は11月としては異例の記録的な大雨! 災害にも厳重警戒 3連休初日は安全第一の行動を

KRY山口放送 / 2024年11月1日 19時27分

-

【台風】西日本から東日本 2日にかけて警報級の大雨おそれ 各地の大雨ピーク時間帯を詳しく

RKB毎日放送 / 2024年11月1日 16時46分

-

【全般台風情報】3連休の1日(金)と2日(土)の雨は、11月1か月分の3倍か 警報級大雨に警戒 台風21号

RKB毎日放送 / 2024年10月31日 18時12分

-

11月初めは異例の大雨に警戒!…大雨に関する山口県気象情報

KRY山口放送 / 2024年10月31日 11時34分

ランキング

-

1斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

2今週7か月ぶりに再開したばかりも…また掘削停止、岩盤発見 北海道新幹線「羊蹄トンネル」

STVニュース北海道 / 2024年11月22日 14時30分

-

3新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

-

4東大駒場キャンパスに侵入し学生のPC盗んだ疑い、無職の男を逮捕

読売新聞 / 2024年11月22日 13時13分

-

5百合子さま葬儀に3億2500万円=国費から支出

時事通信 / 2024年11月22日 10時22分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください