『梅干し界の坂本龍馬になる』食品衛生法の改正で梅農家が危機!?販売を取りやめた作り手も "伝統の梅干し"守ろうと立ち上がった梅ボーイズ

MBSニュース / 2024年6月9日 16時26分

梅干し業界が危機に!?背景にあるのは、2012年の食中毒事件などを受けた『食品衛生法の改正』です。法改正に伴う施設改修は「採算が合わない」と梅干しの販売を取りやめた農家も出る中、和歌山県の若者が立ち上がりました。

梅干しが食べられなくなる!?『食品衛生法』改正で“作り手不足”の懸念

日本で古くから愛されてきた、塩・シソだけで漬けた素朴な味の「梅干し」。梅の収穫量日本一を誇る和歌山では、地元農家がそれぞれの家に伝わる伝統のレシピで梅干しを作ってきました。

そんな個性ある梅干しを求め、直売所には地元だけでなく全国から客が訪れます。

(買い物客)「(Q梅干しは好きですか?)大好きです。欠かせないです」

しかし今、この伝統的な梅干しの作り手が減っていくかもしれない危機が訪れているというのです。田辺市にある直売所の社長は…

(直売所「きてら」 野久保太一郎社長)「やっぱり紀州田辺というのは“梅干しどころ”でもありますので、梅干しの商品が取り扱えないとなってくると、こちらとしても厳しいと思っています」

直売所の社長も悲鳴をあげるワケ。その背景にあるのが、2012年8月に北海道札幌市などで発生し8人が亡くなった食中毒事件。原因となったのは「白菜の浅漬け」でした。この事件などをきっかけに食品衛生法が改正され、これまで『届出制』だった漬物の製造販売が、今年6月から『許可制』になりました。梅干しも例外ではありません。この直売所ではこれまで5件ほど個人での梅干しの出品がありましたが、6月からはたった2件になったということです。今年4月、野久保社長は次のように話していました。

(野久保太一郎社長)「こちらは、手作りでやっている方々の梅干しです。この梅干しを作っている方はもう撤退されるかな…でも適当な作り方はしてないんですよ。異物混入もないようにやってるんですけども、どうも法律的な壁を高く感じているのかなと。ちょっと寂しさと、難しさがありますね」

梅農家「採算合わない」「もうギブアップ」

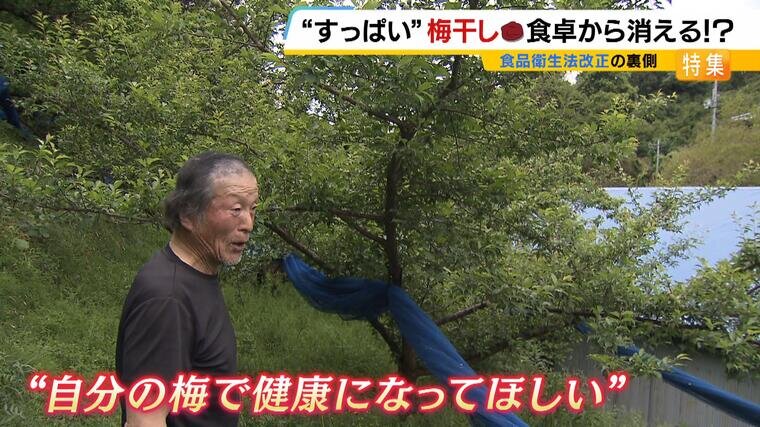

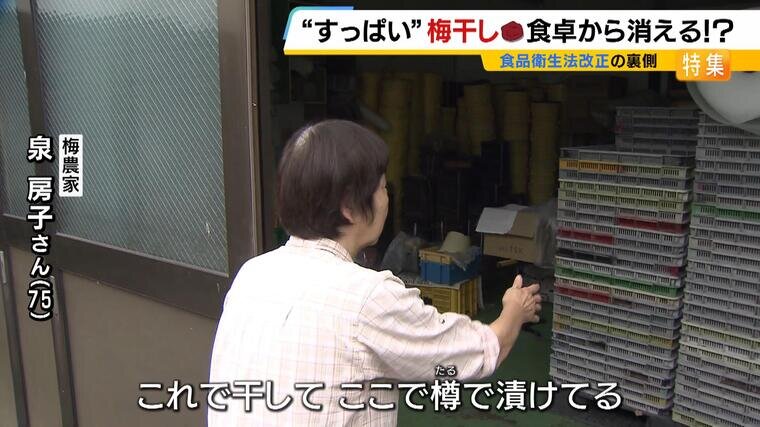

取材班は今年4月、この直売所に梅干しを出品していた生産者を訪ねました。4代続く梅農家・泉さんです。和歌山の豊かな食のおかげで健康には自信があるという75歳の泉さん。自分が育てる梅を食べて全国の消費者にも健康になってほしいという思いで、これまで梅を作ってきました。

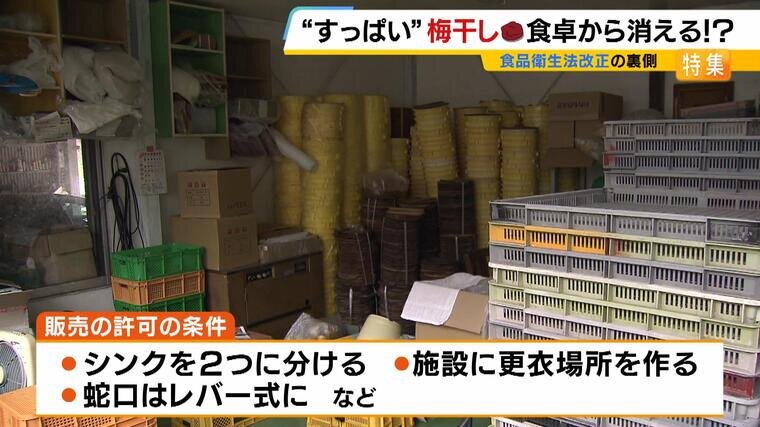

泉さんは20年以上、地元の直売所に自家製の梅干しを出品してきました。法が改正され、販売の許可をもらうためには様々な条件があるといいます。

たとえば、▼梅を洗うシンクと梅以外を洗うシンクを分けること▼施設に更衣場所を作ること▼蛇口は肘でも動かせるレバー式にすること、などです。

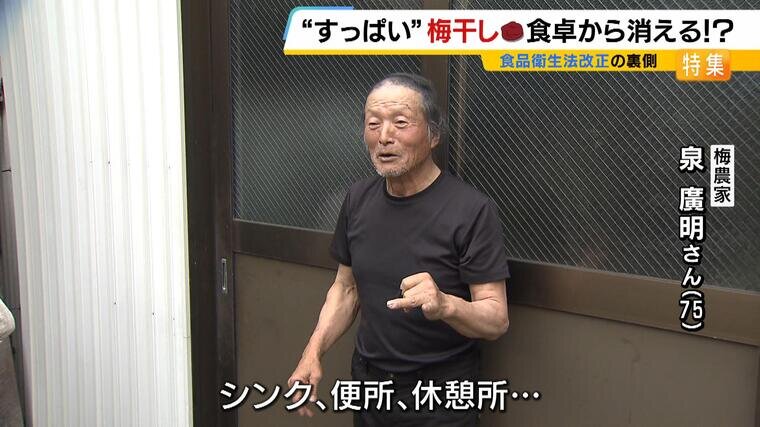

(泉廣明さん)「まずここに上水道をひいて、シンク・便所・休憩所も…」

(妻・房子さん)「更衣室も作ってと。更衣室なんて、家で着替えてくるからね…」

泉さんの場合、販売許可を得るため施設を改修するには数百万円ほどかかる見込みだと言います。

(妻・房子さん)「とてもじゃないけど採算合わない」

(泉廣明さん)「もうギブアップやな」

(妻・房子さん)「もう私らも老い先短いのに、お金かけてもね。指名で来てくれるお客さんもいる。そんな人に悪いけども、どうなるか分からへん」

自分が漬けた梅干しを買いに来てくれる人がいるという大きなやりがいでこれまで続けてきましたが、6月からは商品を回収し、出品を辞める決断をしました。

「梅干し界の坂本龍馬になる」業界の危機に立ち上がった『梅ボーイズ』

食品衛生法の改正により、道の駅などで売られていた自家製の梅干しがなくなるかもしれない。この危機に立ち上がったのが、和歌山県みなべ町の「梅ボーイズ」です。

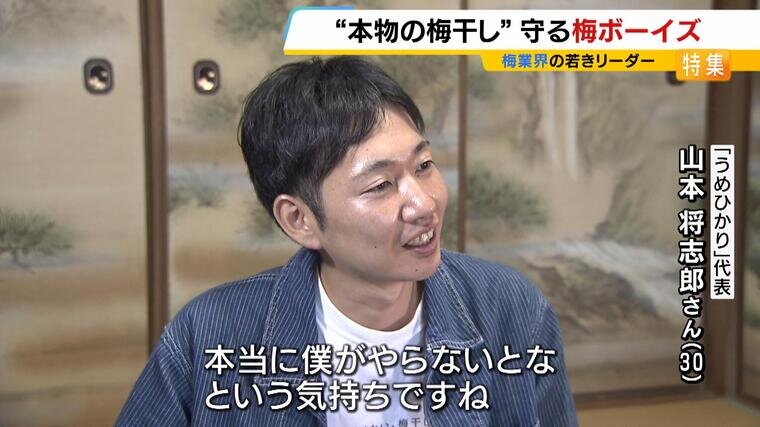

リーダーの山本将志郎さん(30)は梅業界を盛り上げようと、全国の若者を集めて農園の運営や梅干し生産を行っています。山本さんは5代続く梅農家の三男として生まれ、幼いころから梅の収穫などを手伝ってきました。25歳の若さで会社を立ち上げた山本さん。実は、北海道大学大学院で薬学を学んでいましたが、大学院2年の時に大手メーカーの内定を辞退して梅業界に飛び込んできたといいます。きっかけは、遊び感覚で作り始めた、素材の味を生かした“すっぱい”梅干しでした。

(「うめひかり」 代表・山本将志郎さん)「(地元で)食べてたような梅干しが(北海道には)全然売ってなくて、友人はハチミツ梅しか食べてないという話も聞いて、せっかく食べさせようと思ったのに売ってなかったんで、じゃあ作るかと。そのときは本当にまだ遊び感覚でした」

そこから梅干しづくりにはまり、地元の梅産業自体にも興味を持ち、高齢化が進むこの業界を若い力で変えていこうと決意しました。

(山本将志郎さん)「(立ち上げた)会社がつぶれるかもみたいな状態からスタートしたので、その状態はもちろんつらかったんですけど、本当に僕がやらないとなという気持ちですね」

梅農家出身の自分がやらなければ。そんな気持ちで地元に戻った山本さんを実家のお母さんも応援しています。

(山本さんの母親)「いい就職先も決まってたんですよ。だから『うそやろ』って感じでしたけど、決めたら絶対曲げない子なんで。梅干しの仕事を頑張ってやろうって思ってくれるのはすごくありがたかったし、うれしかったです。『俺は梅干し界の坂本龍馬になる』って言ってたね。今も言ってるか」

農業の面白みは「自分で作ってお客さんに届ける」こと 費用を抑えて法改正に対応

山本さん自身も今回の法改正に課題を感じている部分があると話します。

(山本将志郎さん)「梅農家が最後まで自分で自分の梅干しを作ってお客さんに届けるっていいじゃないですか。それは農業の面白みにもつながっていた部分だと思うんですけど、そこが徐々に失われてしまうというのは農業の面白みが半減してしまうと思います」

山本さんの工場も法改正に合わせて改修を行いました。特徴は、小さな企業や個人でも取り入れられるような「費用を抑える工夫」です。例えば、作業場の壁は耐水素材である必要があり、緑の耐水塗料を“腰の高さ”まで塗りました。

(山本将志郎さん)「全部を耐水素材にすると費用が高くなるので、腰より上の部分はシートで覆って壁が濡れないように工夫をしています」

“本物の梅干し”を後世に!全国の梅農家の相談に応じる梅ボーイズ

こうしたノウハウを広めようと全国の梅農家の相談を無料で受ける取り組みを始めました。この日、山本さんのもとを訪れたのは、岡山で3年ほど前から梅農園を引き継ぎ梅干しづくりを始めたという近藤さん夫婦。今回の法改正で「食の安全」と「本物のおいしさ」について改めて考えたといいます。

(岡山の梅農家 近藤英和さん)「“おいしい”というのはどういうことか。“安全”がベースだと思うし、その“安全”というのも、食中毒に対する安全なのか、添加物・保存料…いろいろあると思うんですけど、身近にあった“本物の梅干し”や“本物の漬物”がなくなる可能性に直面しているんじゃないかなと思う」

“本物の梅干し”を後世にもつないでいくため、今回の法改正を乗り越えようと、近藤さんは山本さんの工場を見学に来ました。まず目にとまったのは、出入り口と作業場を仕切る黄色いカーテンです。

(山本将志郎さん)「二重扉が必要と言われましたが、つけると高くなるので、カーテンで代用して二重扉扱いにしています。これですごく安くなります。レールとカーテン代だけなので」

経費を抑えて法律をクリアする山本さんのアイデアを熱心に聞き取ります。

(近藤英和さん)「これが基準のクオリティの空間なのかと。聞いてるのと実際に来て見るのでは全然ちがう」

梅ボーイズには全国各地から相談が寄せられています。リモートでも相談を受けていて、5月までに設備の改修が間に合い販売の許可を得ることができた施設もあったといいます。今、求められる「食の安全」と伝統のすっぱい梅を守る梅ボーイズ。今まさに、収穫は最盛期を迎えています。

この記事に関連するニュース

-

【マダイの漁獲量日本一】福岡県糸島市で地魚の価値高める「地魚バンク」魚介に合うワイン造りも

RKB毎日放送 / 2024年11月21日 18時27分

-

地元農家との連携で「ネイチャーポジティブ」を推進!大阪ベイエリアのホテル・ロッジ舞洲、健康と地域の恵みを生かした新たな食体験を提案

@Press / 2024年11月21日 11時0分

-

いぶりがっこ作りを専門に学ぶコース新設の「よこて農業創生大学校」 研修生が地元農家の指導でいぶし作業を体験

ABS秋田放送 / 2024年11月15日 17時41分

-

栃木の農作物と未来のシェフを応援「第9回 地元食材レシピコンテスト」を11月8日に開催!

PR TIMES / 2024年11月5日 14時15分

-

「梅酒は店で買うのが当たり前になる」 販売から15年、倒産寸前の「チョーヤ」を救った時代の転換 市場競争を勝ち抜いた本物の味

まいどなニュース / 2024年11月2日 10時30分

ランキング

-

1新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

-

2今週7か月ぶりに再開したばかりも…また掘削停止、岩盤発見 北海道新幹線「羊蹄トンネル」

STVニュース北海道 / 2024年11月22日 14時30分

-

3斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

4東大駒場キャンパスに侵入し学生のPC盗んだ疑い、無職の男を逮捕

読売新聞 / 2024年11月22日 13時13分

-

5大阪・貝塚市の港 両脚縛られた遺体は大阪市の26歳男性と判明 両親は「将来の夢を持って、毎日頑張っていた」

MBSニュース / 2024年11月22日 16時5分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください