『人食いバクテリア』の実態は『人食わせバクテリア』ってどういうこと?致死率30%前後...城戸康年教授に聞いた最新情報わかりやすく解説「この病気だけをことさらに怖がる必要はない」

MBSニュース / 2024年6月12日 12時28分

今年に入って急増している『人食いバクテリア』と呼ばれる感染症について、大阪公立大学大学院・医学研究科の城戸康年教授に取材した内容をまとめました。おそろしい症状進行の早さが特徴です。◎城戸康年:大阪公立大学大学院・教授 専門は感染症学・寄生虫学 コロナの治療薬開発や疫学調査に従事

今年6月時点で感染者数は去年1年間を超える数に

人食いバクテリアと呼ばれているのは「劇症型溶連菌」で、直近10年の感染者数のデータでは、今年すでに過去最多を更新しています。2020年~2022年のコロナの期間は少し数が減っていますが、基本的には年々増えていると状況です。今年は6月2日の段階で977人というのは、過去最多だった去年1年間の941人を超えていて、このペースでいくと2倍以上に急増するということになります。

5月27日~6月2日の1週間で京都府で2人感染が確認されていて、関西の累計は129人となっています。

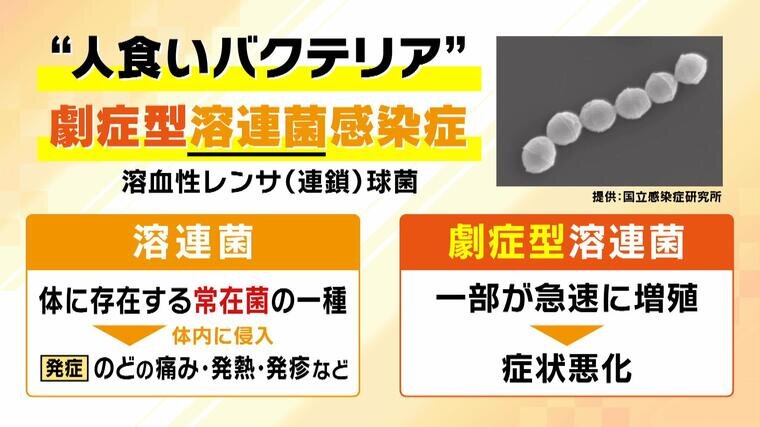

人喰いバクテリア=劇症型溶連菌感染症とは?

人食いバクテリアは正式な名称は劇症型溶連菌感染症です。さらに細かく見ていくと、溶連菌は溶血レンサ(連鎖)球菌を短縮した言葉。そして球菌が連鎖しているからレンサ球菌です。溶血というのは、簡単に言うと、細胞を破って中に入れる力を持っているということだそうです。

溶連菌と聞くと、比較的馴染みがあり、子どもがかかるというイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。子どもがのどが痛い・熱が出るなどで病院に行くと、溶連菌と診断されることがあると思います。この溶連菌は感染症として保育園などで広がることはありますが、そもそも我々の体の様々な場所にいる常在菌の一種です。そのため溶連菌イコール怖い菌ではなく、ある意味共存しているものだということです。この溶連菌が、粘膜や傷口などから体内に侵入すると、のどの痛み・発熱・発疹などを発症。主に子どもが多いというのがこれまでの溶連菌でした。

しかし、その溶連菌の一部が、体内に侵入した後で急速に増殖してしまうことがあり、症状が悪化、様々な細胞を食い破りながらどんどん症状を悪くしてしまうことがあり、これが劇症型溶連菌とされています。

怖いのは症状の進行スピード…半日で死に至るケースも

その怖さは症状の進行が非常に急激かつ劇的であることです。例えば、指先の第1関節の傷口などから溶連菌が入ったとして、手全体が壊死してしまうのが3~4時間、腕全体に広がるのが5~6時間、半日で敗血症や多臓器不全などで死に至ってしまうケースがあるということです。

治療としては抗菌薬が効くそうですが、症状の進行が早すぎて間に合わず、切除や切開が必要になってしまうことがあるそうです。

症状が出た際に、様子を見て…としてしまうと危険な状況に陥ります。腫れが1時間単位でこれほど広がる病気は他にあまりない上に、痛み・高熱が出たりうなされたりすることもあるそうで、そうした症状が出た場合はすぐに救急車を呼んで病院に行くことが大事だということです。

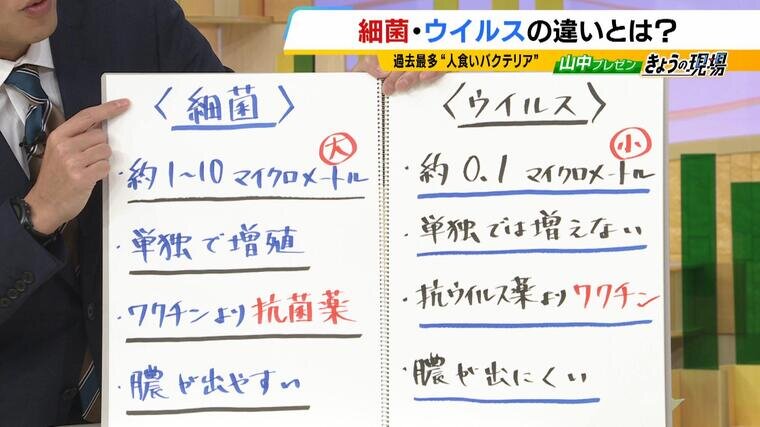

ワクチンで予防できないの?細菌とウイルスの違い

ここで細菌とウイルスの違いについて見ていきます。

同じような病気を引き起こすものだと感じますが大きな違いがあります。大きさは、細菌が約1~10マイクロメートル、ウイルスは約0.1マイクロメートルです。そして単独で増殖するのが細菌の怖いところですが、ウイルスは単独では増殖はできず生物の細胞に入り込んで細胞が増えるのに合わせて増えていきます。

細菌への対処は、歴史的にワクチンより抗菌薬が多く作られてきて、抗菌薬があるためにワクチンはなかなか開発されないという現状があるそうです。一方でウイルスに関してはワクチンが比較的多く開発されています。

細菌の場合は膿が出やすく、医師はのどの膿の出方を見て、これは溶連菌ぽいな…とわかり、検査すれば判断ができるということだそうです。

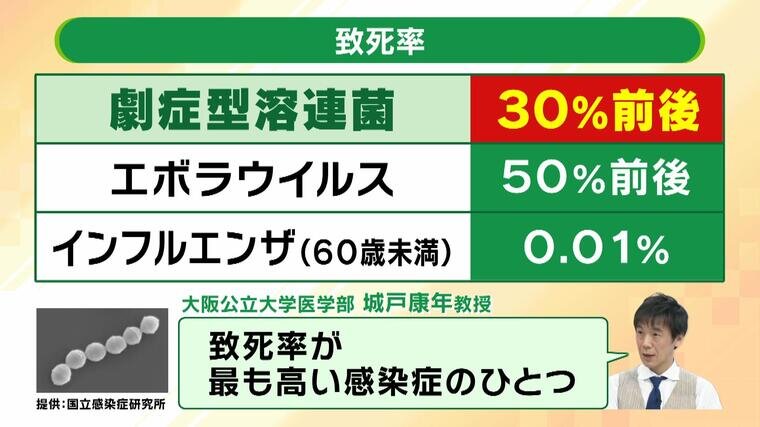

「致死率が最も高い感染症の一つ」

次に劇症型溶連菌の致死率についてです。よく致死率が高いとされるエボラウイルスが50%前後で、この劇症型溶連菌は30%前後とされていて、城戸教授は「致死率が最も高い感染症の一つ」と話しています。ちなみにインフルエンザ(60歳未満)で致死率は0.01%です。

この劇症型溶連菌の30%前後という数字は、感染がわかって死亡した人を数えるため、分母の数が正確に把握しにくいそうで、実際にはもっと高い可能性もあり、致死率がはっきりわからない怖さもあるということです。

年齢にも特徴があります。国立感染症研究所が公表しているデータから、今年の劇症型溶連菌感染症の国内感染者を年齢別で見てみると、明らかに高齢者が多くなっています。死亡率も高齢者の方が高くなっていて、30代17.5%に対して、80代は27.9%です。若い人も感染していますが、20代以下で亡くなっている人はいないということです。

ただし、城戸教授によりますと、劇症型溶連菌は年間1000人2000人が感染してその半数近くが亡くなる怖い病気ですが、こういった病気は他にも多くあり、この病気だけをことさらに怖がる必要はないということです。

実態は『人食わせバクテリア』その仕組み

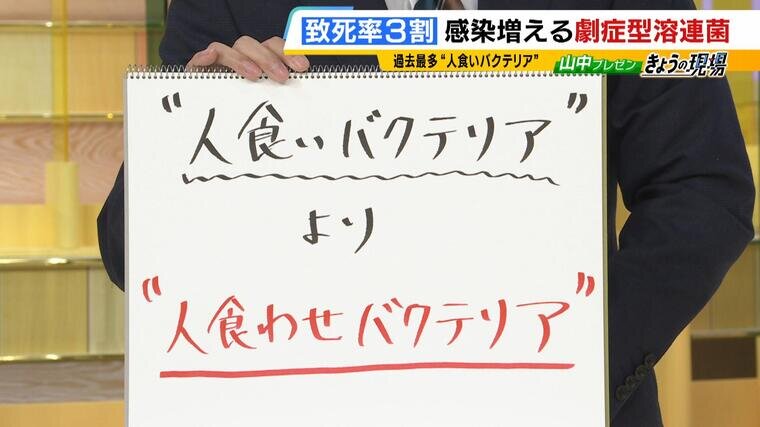

劇症型溶連菌はどのようなメカニズムで発症するのでしょうか。まだわかっていないことも多いということですが、今わかっている範囲のことをお伝えします。この溶連菌自体が人の体を蝕んでるんじゃないそうです。

まず最初のきっかけは溶連菌が傷口に入ることです。傷口から体内に侵入して、人によっては劇症化、急激に症状が悪くなることがあり得る。ささくれのような小さな傷から入ったと思われるという人もいるそうで、傷の大きさはあまり関係ないようです。

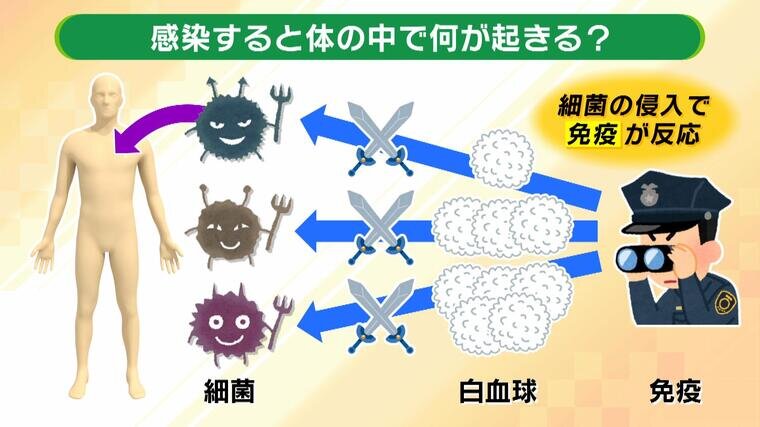

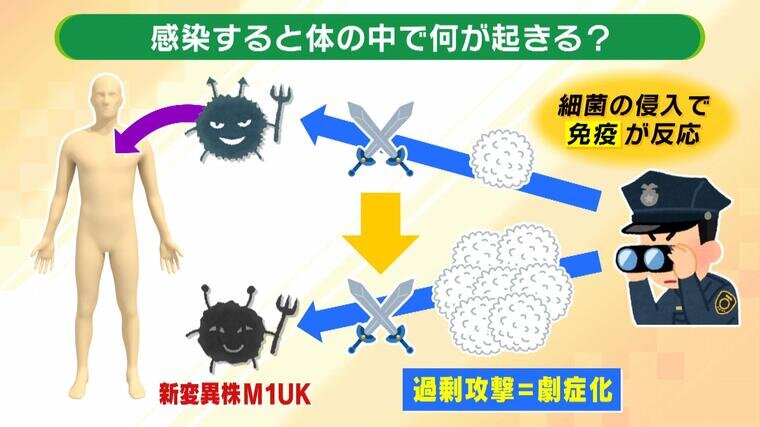

体内に入った溶連菌と戦うのは「白血球」です。そしてイメージとしては、「免疫」と呼ばれている司令官のような存在が、侵入した「細菌」の種類を見て、この量の白血球でいいな…というようにどれぐらいの戦力で戦うかという指令を出しているそうです。

白血球が戦っているとき、その痕跡が症状として現れることがあり、蚊に刺されたときに腫れるというのは戦ってるときの痕跡。風邪引いたときの熱が出るというのも、戦ってるからこその症状・痕跡なんです。ウイルスによって蝕まれて出る症状もありますが、戦っている痕跡もあるということです。

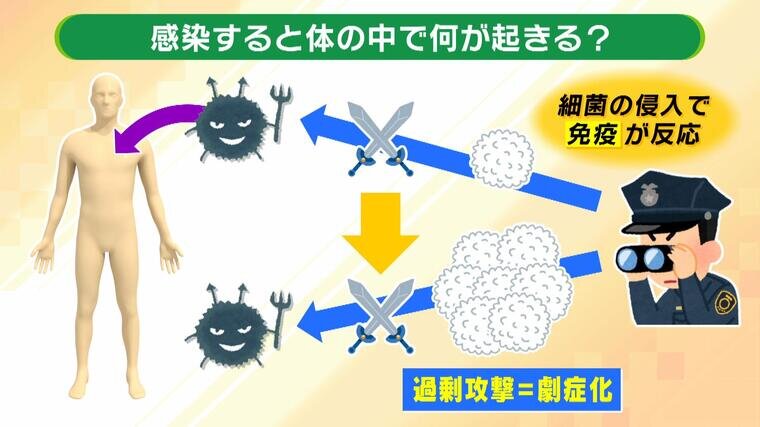

そんな中で、司令官である「免疫」が、細菌に対して過剰な防衛戦力・白血球で戦おうとすると、この過剰攻撃の反応こそが『劇症化』を起こすのだそうです。司令官が間違うことがあるんです。

つまり『人食いバクテリア』というと細菌自体が体を蝕んでいるように思いますが、実際のイメージでは『人食わせバクテリア』なのだということです。

ではなぜ司令官・免疫は間違えてしまうのかという点です。はっきりわかっていないことが多いということですが、これではないかと言われていることがあります。

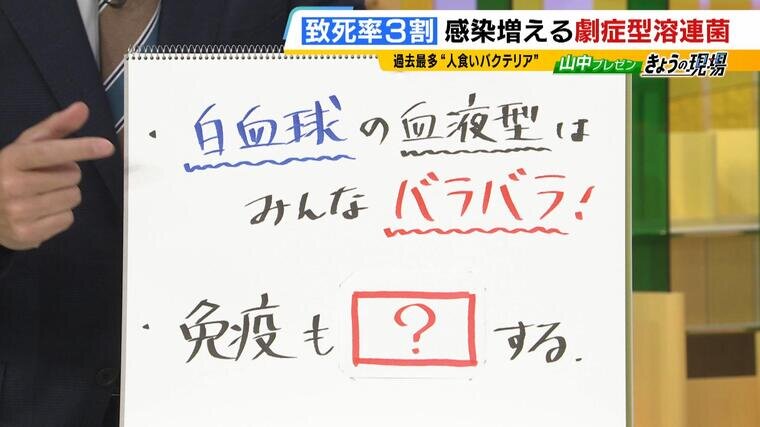

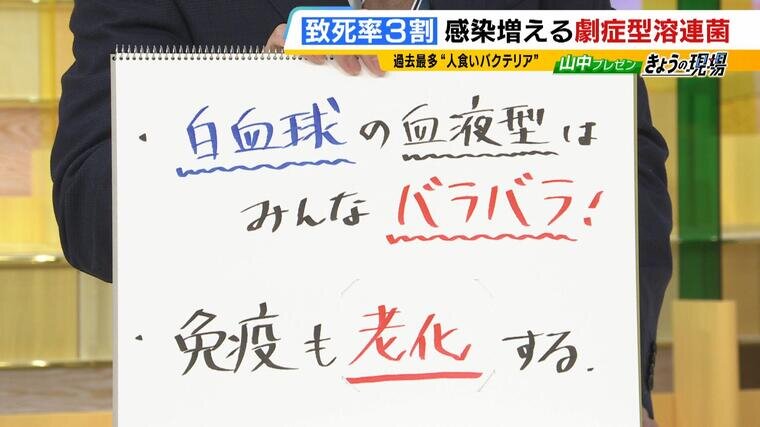

まずは白血球の血液型です。よく言われるA・B・O・ABというのは赤血球の血液型。一方で白血球にも血液型があり、その種類はほぼ全員がバラバラというぐらい種類があるそうです。この白血球に細菌に対する相性があるということです。そのため、統一した治療も難しいのだということです。

また司令官である免疫も老化するのだといいます。細菌に対してこの戦力で戦おう、その見極める力が老化するというのです。そういう原因だからこそ、子どもや若い人は劇症化しにくいのではないか、とみられています。

そして細菌側の話。今回でいうと溶連菌側にも新変異株が出てきているということで、それがイギリスで発見された新変異株M1UK。新とついていますが発見は10年ほど前だそうです。このM1UKには過剰反応してしまいがちということがわかってきているそうですが、一方で、このM1UKが入ったからといって全員が過剰防衛もしないのだそうです。そのためこれが悪いとも今のところまだはっきりはしていないということです。

日本でもこの溶連菌が確認されていて、従来の溶連菌の4割ぐらいは入れ替わっているのではないかということです。これがリスクが高い溶連菌だとすると、これが増えている原因かもしれませんが、今年急激に増えているはっきりした理由はわかっていません。

コロナで免疫に何か変化があったのではないかなど、様々なことが言われていますが、はっきりしたことはわかっていません。新変異株M1UKのせいかどうかも、そもそも劇症型溶連菌という特定の溶連菌があるのか、普通の溶連菌が人によっては劇症型になるのかも、今ははっきりはしていません。

誰でもできる予防法とは?

そうした中で対策はあるのでしょうか。

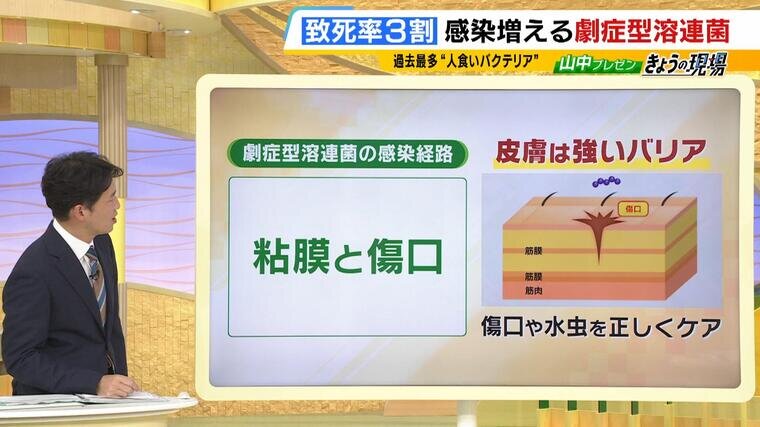

誰でもできる予防法として、まずは粘膜と傷口をしっかりケアしましょう、けがをしないようにしましょう、ということです。けがをしたときには、水などで洗う・消毒する・絆創膏などを貼る、などです。

見落としがちなのが水虫だそうです。水虫は傷であるため、細菌が侵入するきっかけとなります。城戸教授は、水虫ぐらい痒いのを我慢すればいいやと放置している人が多いが、リスクをはらんでいると話します。皮膚は強いバリアで、溶連菌はどこにでもいるが、皮膚から入らなければ何も起きないということです。また劇症型溶連菌は歩いているだけで人から感染するような恐ろしい病気ではないとも城戸教授は話しています。

そして、もう1つの予防は、免疫を下げないための規則正しい生活。適切な睡眠・食事・そしてストレスのない元気な生活をするのが一番だということです。過剰に恐れることなく、劇症型溶連菌について知った上で、向き合っていく必要があります。

(2024年6月11日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

この記事に関連するニュース

-

科学が証明「寝不足だと風邪をひきやすい」は真実 アメリカ発・興味深い睡眠研究の結果2つを紹介

東洋経済オンライン / 2024年11月17日 16時30分

-

子育て世帯で大流行のマイコプラズマ肺炎…家族ドミノを起こしがちな「やっかいな理由」を感染症医が解説

プレジデントオンライン / 2024年11月14日 17時15分

-

「なあに、かえって免疫力がつく」ってホント? パリ五輪“セーヌ川・大腸菌問題”を例に内科医に大真面目に聞いた

ORICON NEWS / 2024年10月31日 9時10分

-

過去10年で最大の流行「マイコプラズマ肺炎」とは 知っておきたい感染経路、症状、検査、予防、治療

東洋経済オンライン / 2024年10月30日 8時30分

-

【人食いバクテリア】子どもが感染しやすい“溶連菌”と実は同じ?「糖尿病の人はより注意」内科医が解説

ORICON NEWS / 2024年10月29日 11時30分

ランキング

-

1斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

2今週7か月ぶりに再開したばかりも…また掘削停止、岩盤発見 北海道新幹線「羊蹄トンネル」

STVニュース北海道 / 2024年11月22日 14時30分

-

3新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

-

4東大駒場キャンパスに侵入し学生のPC盗んだ疑い、無職の男を逮捕

読売新聞 / 2024年11月22日 13時13分

-

5百合子さま葬儀に3億2500万円=国費から支出

時事通信 / 2024年11月22日 10時22分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください