関西の『粉モン』ピンチ タコ高い...部活帰りの子どもはコンビニへ...我らが誇る「たこ焼き・お好み焼き」歴史をわかりやすく解説 粉モンが食べたくなるはず!

MBSニュース / 2024年6月13日 12時14分

ソウルフード『粉モン』がピンチです。怒っている方もいるんです。様々な物の値上げのニュースがあり、仕方がない部分もありますが、たこ焼き・お好み焼き・焼きそばといった粉モンとなると、大阪・関西の人にとっては話は別。大阪・関西の文化が無くなっていいのか…という話につながっていく話題です。粉モンが生き残るためにはどうしたらいいのでしょうか。取材した様々な最新情報をまとめました。

デビルフィッシュの美味しさに気付かれてしまった

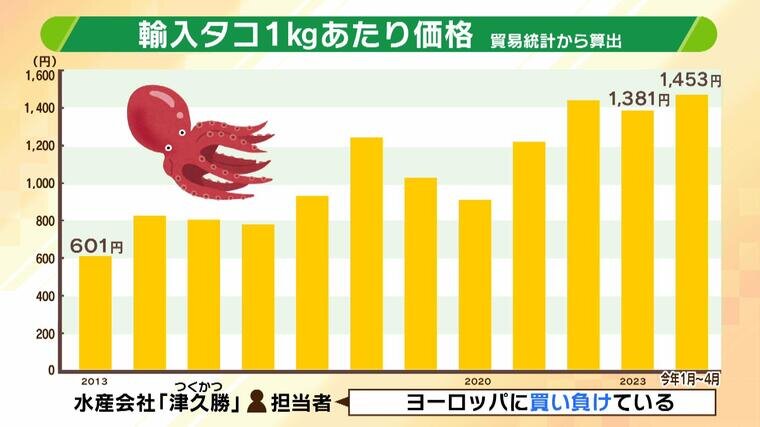

まずは輸入タコ1kgあたりの価格について。貿易統計から算出したデータによりますと、値段がどんどん上がっています。2013年は601円でしたが、2023年は1381円、今年1月~4月では1453円で、2倍以上になっています。

輸入タコが高くなっているのは円安の影響もあります。また、世界で今までは“デビルフィッシュ”と言って食べなかった人たちも、その美味しさに気づき始めているということもあるそうです。アメリカ出身のタレントREINAさんは次のように話しています。

(REINAさん)「ヨーロッパでは一部ではスペインとかギリシャ料理でタコを使ったりするんですけど、それ以外で私はアメリカに住んでいるときに日本料理店以外でタコを食べたことはないですね。スーパーにも一般的には売っていないですし。特別なところに行かなきゃ仕入れられなかったので。そのアメリカでもたこ焼き人気が。ニューヨークなどにもたこ焼き屋さんができたんです。フードトラックとかあったりして、私も食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです」

こうした状況で、円安ということもあり、水産会社「津久勝」の担当者は「ヨーロッパに買い負けている」と話します。そのため日本にはなかなか入ってこない、入ってきても高いという現状になっています。

他にも美味しいものが…

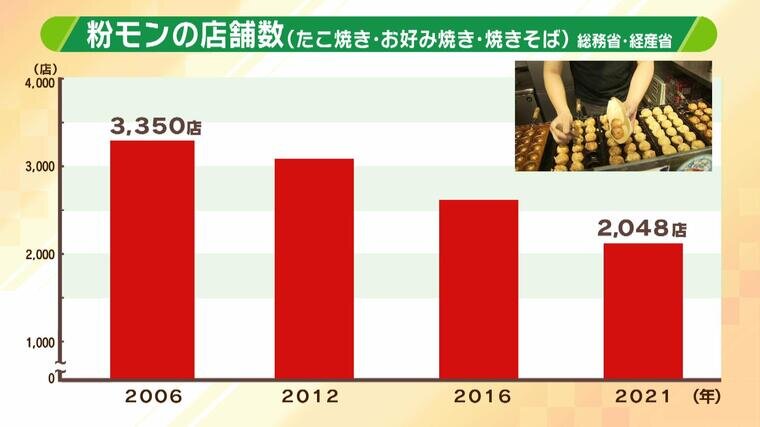

大阪府内のたこ焼き・お好み焼き・焼きそばの粉モンの店舗数は、総務省・経産省によりますと、2006年は3350店でしたが、2021年は2048店で、1300ほど減少しています。また兵庫県でも店舗数が減っていて、全国の店舗数ではずっと大阪1位・兵庫2位という状況でしたが、最近は兵庫県より広島県の方が多いのだといいます。

この減少の理由はタコの値上がりだけではありません。たこ焼き店に打撃を与えた事情としては▼高齢化▼人件費アップ▼コンビニ▼冷凍食品といったものが挙げられます。

たこ焼きを焼くには人手がかかり技術も必要で、人件費がどんどん上がっている現代ではかなり厳しい商売、ビジネスモデルだといいます。

さらに小腹が空いた時のおやつの要素がたこ焼きにはありましたが、そこがコンビニで埋められ、冷凍食品も質が上がっていて、そちらの売り上げが伸びているという状況です。コンビニ・ローソンのファストフードの売り上げを見てみると、2012年は約3727億円だったのが、2022年は約5172億円となっています。

粉モンに代わる美味しいものがあるため、塾帰り・部活帰りの子どもが来なくなったということです。ここには子どもたちが真面目になっているという要素もあるようです。

実は観光客への売り上げは絶好調

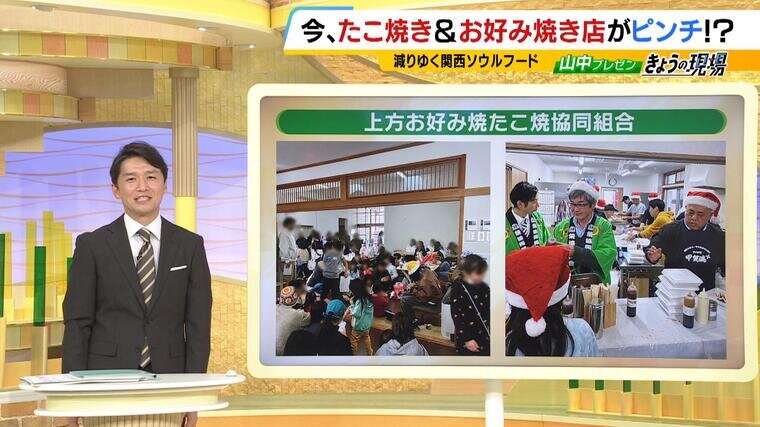

ただ一方で、たこ焼き店・お好み焼き店が無くなるのか…と思いきや、そこで起きているのは二極化だということです。有名チェーン店などで作る「上方お好み焼たこ焼協同組合」によりますと、郊外の店舗は減っているものの、都心では逆に店舗が増えているというのです。なぜなら観光客への売り上げが絶好調だからです。

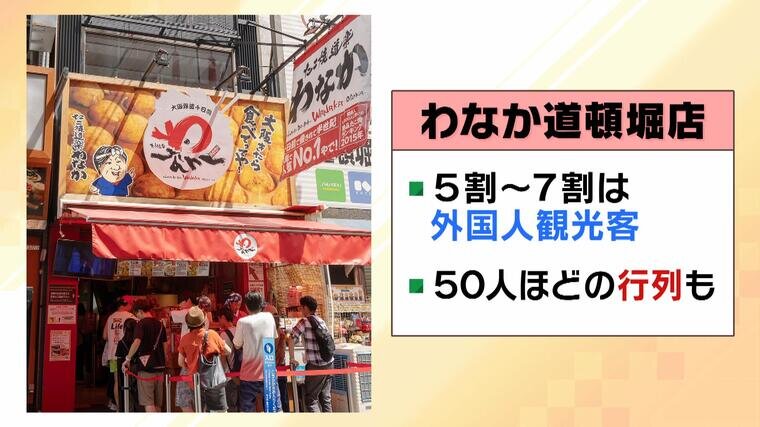

大阪・ミナミにある「わなか道頓堀店」に話を聞きますと、現在は5割~7割が外国人観光客で、50人ほどの行列ができることもあるそうです。

こうした状況が続くと、たこ焼き・お好み焼きは観光客しか食べなくなるのでしょうか?例えば着物で見てみると、日本人で着ている人もまだまだいますが、外国人観光客が京都で着て歩く様子は多く目にします。

元祖は食べ物ではなかった?

ここで、なぜ大阪・関西で粉モンが浸透したのかという歴史を見ていきます。

まず、大阪・たこ焼きは関西の商人の“もったいない精神”から生まれたのではないかという話です。歴史を見ていきます。大阪のたこ焼きは、昭和初期にソースをかけない形で始まりますが、その前の大正時代には「ラヂオ焼き」などという名前でした。当時はラジオ放送が始まったころで、おしゃれで最先端なものの名前を付けようということでラヂオ焼きとなったという話もあります。

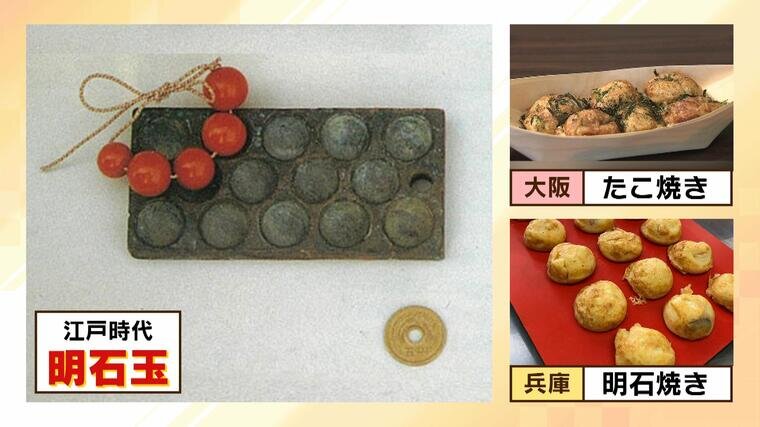

兵庫には「明石焼き」もあります。だしは戦後に登場したとされていますが、こちらの明石焼きが、明治~大正時代には「玉子焼き」という名前で始まり、ここにタコが入っていたといいます。ラヂオ焼きにはこんにゃくなどが入っていましたが、この影響を受けて、タコが入り始めたという説があります。

そしてこの玉子焼きにも元祖があったようで、話は江戸時代に遡ります。その時代にあったのは「明石玉」。これは食べ物ではありません。明石玉は元々はサンゴ玉で、サンゴで作った丸い装飾品・宝飾品でした。これが高くて買えない庶民向けに、お米の団子を作って焼き、塗料を塗って、中に鉛を入れて焼き上げる。その際の接着剤には卵の白身を使っていたという歴史があるそうです。これを作る際には今のたこ焼き器のような型を使っていたということです。

その後、セルロイドという新素材が海外から入ってきて、明石玉職人の仕事が無くなった時に“この型を使わなければもったいない”、“卵は自分たちも使っていたのでちょっと高級品だけど使おう”と。さらに当時の明石にはお麩の店が多く、“お麩を作る時に出るデンプンも使わないともったいない”。このような残り物を合わせて焼き上げて、中には鉛ではなく何か入れよう…と。タコは、足は売るけど、胴体は捨てていたため、それを切り刻んで入れようということで生まれたのが、玉子焼き・明石焼きの前身だったといいます。もったいない精神で始まっていた歴史だいうことがわかります。

また、掛け軸の下に重りとして付ける「風鎮」というものも同じ作り方をしていたそうで、それはもう少し大きい型があり、その型でたこ焼きの前身は作り始めたそうです。

商人の“いい加減さ”がお好み焼きに?

次にお好み焼きの歴史です。お好み焼きは大阪商人の“いい加減さ”から生まれたという話です。昭和初期にお好み焼きという名前になる前は、違う名前で普及していました。明治~大正にかけては「洋食焼き」。この当時、海外から西洋から洋食が入ってきたけれど、庶民は洋食がどのようなものか知らない、高くて見に行けない、というときにウワサが入ってきます。どうやらメリケン粉とキャベツとソースを使っているらしいと。本来はおしゃれなクレープのようなものだったかもしれません。それをキャベツ・メリケン粉・ソースを使う…こんな感じやろと…。

さらにこれが根付いた理由としては、米と違って小麦粉はアレンジが可能で、だしで薄めると利益が出しやすい…などと昔はズルもあったかもしれないと。さらに鉄板で人前で作って焼くというのは、上手く話して高く売るというパフォーマンスとして最適だったということも相まって、大阪で広がったんじゃないかということです。これは諸説あるうちの一つです。

粉モンはアピール不足!

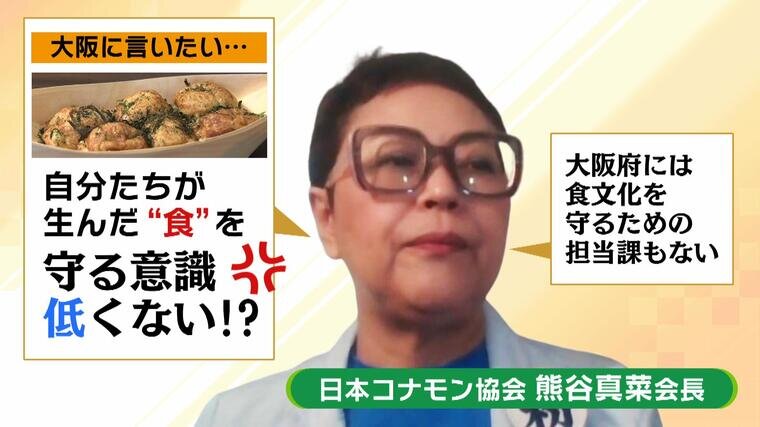

こうした歴史のある粉モンがピンチだということで、「日本コナモン協会」の熊谷真菜会長に話を聞きました。熊谷さんは怒っているといいます。それは「自分たちが生んだ食を守る意識が低いのではないか」ということです。大阪は新しいもん好きで、どんどん次に行ってしまい、昔のものをアピールするのが上手くない、ということです。そして「大阪府には食文化を守るための担当課もない」ということを熊谷さんは問題視しています。他の地域の自治体には食文化を広げる担当課がある場合もあるということです。

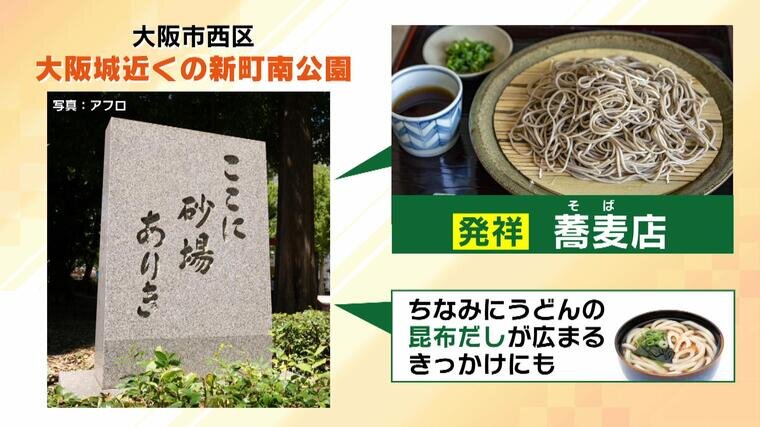

大阪城近くの新町南公園には「ここに砂場ありき」と書かれた石碑があります。これは実は“蕎麦店”の発祥の地。店の形態では実は大阪が最初ということです。大阪城を築くための資材を置く場所、砂利などを置いていた砂場があり、そこに職人が集まるため、蕎麦店とうどん店ができたそうです。うどんも、石垣の石を運ぶためにぬめりが必要で、多くの昆布を使ったところから、昆布だしが広がって、だしうどんも実は発祥は大阪。しかしあまり知られていません。アピールもしていません。これをアピールすれば世界から人を集められるかもしれません。

このように危機にある粉モンを残すため、「上方お好み焼たこ焼協同組合」は、子どもに焦点を当てています。例えばお祭りなどのイベントで無料で振る舞い、美味しさに改めて気付いてもらい、大人になってからも食べ続けてもらいたいという作戦だということです。粉モン文化の継続のためには、こうした地道な努力が大事なのかもしれません。

(2024年6月12日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

この記事に関連するニュース

-

香川のお好み焼き店ランキング★5位~1位 香川のお好み焼き界をリードする「あのレジェンド店」が堂々の…!?(11月14日放送「ヒルペコ総選挙!」より)

KSB瀬戸内海放送 / 2024年11月20日 11時30分

-

上沼恵美子、お好み焼きには“あの駄菓子”を入れる うま味爆発で感動のおいしさ

Sirabee / 2024年11月18日 13時0分

-

香川のお好み焼き店ランキング★10位~6位 あの人気店は何位!?(11月14日放送「ヒルペコ総選挙!」より)

KSB瀬戸内海放送 / 2024年11月15日 11時30分

-

オタフクソース 万博迫る大阪で「お好み焼提案会」 インバウンド意識したメニュー提案

食品新聞 / 2024年11月8日 13時31分

-

たこ焼きを未来へ継承 「鉄板会議全国大会」 店主や有識者が討論

食品新聞 / 2024年10月28日 16時0分

ランキング

-

1新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

-

2今週7か月ぶりに再開したばかりも…また掘削停止、岩盤発見 北海道新幹線「羊蹄トンネル」

STVニュース北海道 / 2024年11月22日 14時30分

-

3斎藤氏再選で「兵庫県民を批判」する人の"盲点" 「疑惑」に乗っかった稲村氏の戦略もまずかった

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 8時40分

-

4東大駒場キャンパスに侵入し学生のPC盗んだ疑い、無職の男を逮捕

読売新聞 / 2024年11月22日 13時13分

-

5大阪・貝塚市の港 両脚縛られた遺体は大阪市の26歳男性と判明 両親は「将来の夢を持って、毎日頑張っていた」

MBSニュース / 2024年11月22日 16時5分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください