『デジタル終活』してますか?スマホのパスワード...生きてる間は教えたくない人も 死後に伝える方法とは?写真やネット口座など引き継ぐために 終活の基本のキからわかりやすく解説

MBSニュース / 2024年6月27日 15時0分

『デジタル終活』はできていますか?まだまだ先という人もいると思いますが、今日から考える「終活の基本のキ」として、人生をどのように終わらせていくのか、資産・葬式・スマホなどはどのように備えるべきなのか、終活の様々な情報について、山中真MBSアナウンサーが、終活アドバイザーで「NPO法人ら・し・さ」理事の平井寛さんに聞きました。そしてデジタル終活については日本デジタル終活協会の代表・伊勢田篤史弁護士に解説していただきました。若い人にとっても大事なお話です。

終活の第一歩は『口座じまい』

大阪府内の60代女性から番組に次のようなメールが届きました。

「先日、叔母が亡くなり、これまで考えたくないと思っていた母や自分の終活について考えなくてはいけないのかもと思い始めました」

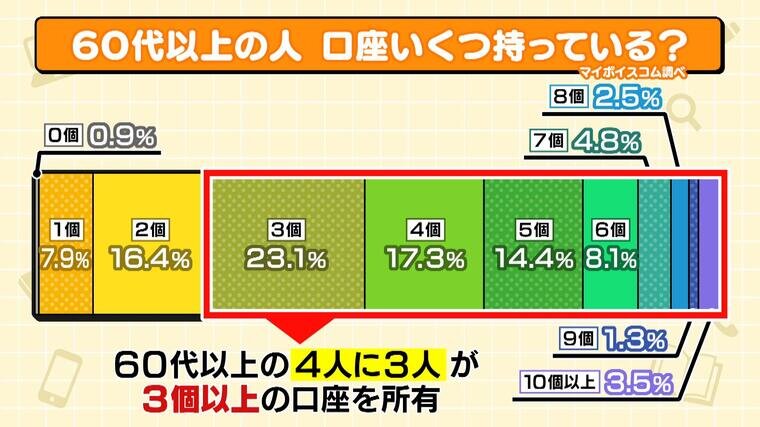

まず平井さんは、終活の第一歩は『口座じまい』から、と話します。口座は生活費用と預貯金用の2つくらいにするのがオススメだということです。マイボイスコム調べによりますと、60代以上の4人に3人が3個以上の口座を所有しているのだそうです。

▼0個= 0.9%

▼1個= 7.9%

▼2個=16.4%

▼3個=23.1%

▼4個=17.3%

▼5個=14.4%

▼6個= 8.1%

▼7個= 4.8%

▼8個= 2.5%

▼9個= 1.3%

▼10個以上=3.5%

では、なぜ口座の数を減らした方がいいのでしょうか?

(山中アナ)「口座を多く持ったまま亡くなってしまった場合、家族が口座じまいをするのは大変?」

(平井さん)「やはり大変になります。まず相続人が誰かということを確認するということがありますので、戸籍なども集める必要があります。相続人以外は口座を閉じたりができない。遺言執行者など別の立場の方はおられますけれども。基本は家族の方が相続人になりますが、銀行はその方が本人かどうかがわからないですよね。だからそれがわかるような戸籍を揃えたりとかそういうことがまず必要になります」

(山中アナ)「印鑑もどこにあるんだと探さなければいけないですよね」

(平井さん)「そうです。また、口座によって手続きがそれぞれ違うんですよね。直接お店でできるところもあれば、センターというようなところに書類を送ってそれをまた見ながら送り返したりとか。手続きが同じだったらいいんですが違うんですよ」

(山中アナ)「私は第一勧業銀行のキャッシュカードが家にまだあるんですけど、第一勧業銀行が今はもうないじゃないですか、みずほに合併されていて。これの対応は、作ったところに行けと最初言われたんですよ。東京なんですよ。それでもうそのままにしてあります。今はもうその支店に行かなくても同じ系列であれば、ということもありますが、手続きは本人でも大変ですから、ご家族がとなるともっと大変ですね」

さらに海外に口座を持っている場合はさらに手続きは複雑になるといいます。

(平井さん)「私も今ちょっと一緒に対応しているのがあるんですけれども、海外にあると、日本の書類を出しても、それをまず認証というか、英訳をしてもらうのにお金もかかります。本人確認するのにも実印とかがないのでサイン証明とか。金額が大きいと弁護士が必要になって、聞いたところによると、口座からお金を引き出すのに、50万円~100万円くらいのお金がかかってくるということもあると」

また、その口座にどれくらいの金額が入っているのかについては、家族が聞いても銀行からは教えてもらえないという問題もあるそうです。そのため、どれだけのお金が入っているのかわからない口座に、費用をかけて対応しなければならないことになります。その結果、出てきたのが数百円だった…ということもあり得るかもしれません。

元衆議院議員で厚労省官僚の経験もある豊田真由子さんは、さらに次のような問題もあると指摘します。

(豊田真由子さん)「子どもが親の口座の全容がわかっていれば、面倒くさいけど手続きができますが、親がどこに何の口座を持っているのかそもそもわからなければ、亡くなったからといって口座側からは連絡は来ないわけだから、永遠にわからないままで休眠口座になってしまうというリスクもあります」

そうした問題を防ぐための終活の基本のキです。口座などの一覧表を作っておきましょう。金融機関・支店・口座番号・担当者・普通預金なのか定期預金なのかといった種類などの一覧表を作っておくのが良いということです。その他にも、保険、所有する不動産、借り入れにあたるクレジットカード情報も、同様にリスト化しておくべき情報です。

「エンディングノート」として市販されているものには、こうした情報が書き込めるページがあります。もちろん自分のノートにでも、書いておくことが役に立ちます。

終活の落とし穴『土地の測量』

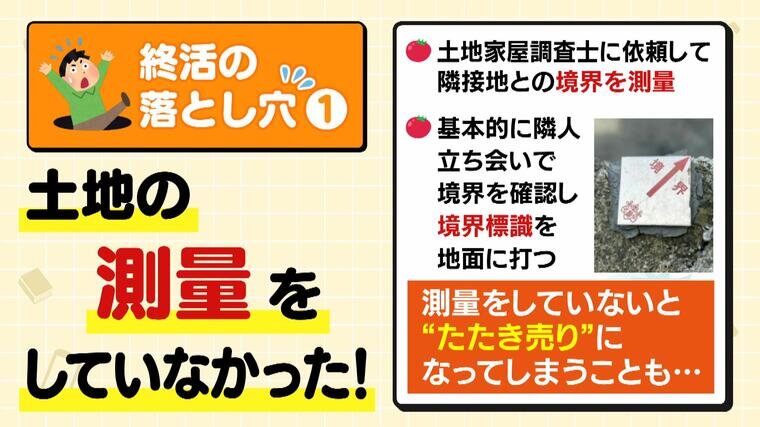

次は終活の落とし穴についてです。まず一つ目としては『土地の測量をしていなかった』という場合に起きる問題です。

不動産を不動産会社から購入したという方は最初から“境界”がしっかりしています。しかし、親から譲り受けたという場合に、境界が曖昧な場合があるということです。隣人も長くそこにいる人で、親同士は何となくお互いわかっているけれど、子どもたち同士はそんなことはわかっていないというケースがあり、そこに住み続ける場合は問題ありませんが、将来的に土地を売る際などに問題になるということです。

測量は、土地家屋調査士に依頼して隣接地との境界を測量し、基本的に隣人も立ち会い、境界を確認して、境界標識を地面に打ちます。もし土地を売る際になって測量をしていないと、“叩き売り”になってしまうこともあるため、境界を確定させることが高く売るということにつながるということです。

(平井さん)「売るとか何か建てるとなった時には必ず境界を決める必要があるので、それをするのに費用がかかってきます。土地の大きさによるんですけれども、100万円200万単位のお金になってくる可能性があります」

(山中アナ)「お隣さんとわかり合ってるうちに、早く測量をしておいた方がもめないということですね」

(平井さん)「逆にお隣さんが家を建てられたりすると、境界を向こうが決められる場合があるんですね。そのときには“筆界確認”と言って相手の方が実印とか印鑑証明をついて書類を作ってくれますので、それは必ず置いておいてください。それを失くすとまたもう一度測量する形になる可能性がありますので」

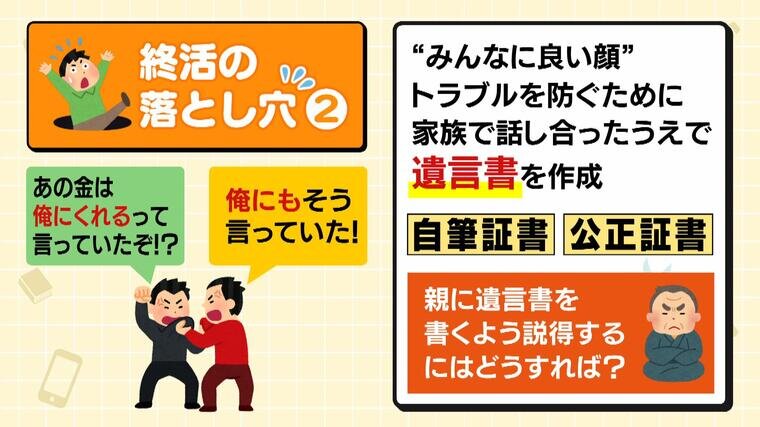

終活の落とし穴『みんなにいい顔』

二つ目の終活の落とし穴は『みんなにいい顔トラブル』です。「あの金は俺にくれるって言っていたぞ?」「俺にもそう言っていた!」という話が多いのだそう…。

(平井さん)「多いですね。例えば、田んぼや畑を長男さんがやっているけれども、次男さん長女さんとかが離れたところにおられる。そして相続するときに何も書いていない。相続の場合は均等に分ける形になるので、その分け方でもめたりします」

そうした事態を防ぐために大事なのは、家族で話し合った上で作成する『遺言書』。まず、自筆で書いた「自筆証書」が遺言書として効力を発揮するということもありますが、本当に本人が書いたものか、誰かが無理やり書かせのではないか、などとしてトラブルになる可能性はゼロではありません。その場合のもう一つの方法が「公正証書」です。

(平井さん)「例えば、子どもがおらず奥さんに全てあげたい、というのであれば自筆でもいいんですけれども、相続人がたくさんおられるときにはできれば公正証書にしておく方が後々のトラブルには結びつかないと思います」

(山中アナ)「公正証書というのはどうやって作るのですか?」

(平井さん)「基本的には個人の方が行ってもできるんですけれども、普通は弁護士さんであったりとか、行政書士さんなんかに相談しながら、私達も相談を受けますけれども、証人が2人要るので、その証人2人と一緒に公証役場に行って作るという形になります」

ただこの遺言書について、親自身が書くつもりがなさそう…という場合、どのように対応すべきなのでしょうか?

(平井さん)「遺言書に限らず、エンディングノートもそうなんですけれども、例えばお知り合いと一緒に書くとか、例えば自分も書くからお母さんも一緒に書かないか、みたいな形で、みんなで書く。それぞれがこれからのことを考える必要がありますので、私も書いたんだからお母さんもどうですかと」

(山中アナ)「社会の空気として、ある程度の年齢になったらこれを書くのが当たり前っていう空気になってくれたらいいんですが」

その遺言書について、アメリカ出身のタレントであるREINAさんは次のように話します。

(REINAさん)「アメリカとかって結構もう40代からとか、子どもができたら遺言書をみたいなそういうカルチャーになっていて、それが普通なので、そういうふうになるといいなと思います」

(山中アナ)「REINAさん、それいたるところで、これから言い続けてもらえますか笑」

(REINAさん)「言います。自分もやります」

連絡先・写真・ネット証券…『デジタル終活』が重要

続いては今の時代ならでは『デジタル終活』についてです。高齢の方もスマートフォンやパソコンを使っている方が多いのではないでしょうか。ここもトラブルの原因だそうです。ここについては日本デジタル終活協会の代表・伊勢田篤史弁護士に話を聞きました。

知人の連絡先や銀行口座など、大事な情報をスマホやパソコンで管理している人が多いですが、本人が亡くなった後に家族はパスワードがわからなくて困ってしまう、という事態になるのです。

そのためのデジタル終活です。ログインパスワードの共有だけであれば簡単です。そうすれば、葬儀に呼ぶ知人の連絡先がわかったり、相続で必要になる重要な情報が集めやすくなったりするメリットがあります。しかし、生きている間には、スマホやパソコンの中身を家族に見られたくない、という人も多いようです。

(伊勢田さん)「隠したいものには2種類あるかなと。1つ目は自分自身が恥ずかしいものとして、アダルトコンテンツだったりとか、体重の記録など。“体重の記録を旦那には死んでも見られたくない”という話をされる方もいました。2つ目はご家族を不幸にしてしまうものです。不倫というところまでいかないかもしれないですけれども、例えば女性とのやり取りのメールとかで隠したいという方は中にはいらっしゃるんじゃないかなとは思いますね」

伊勢田さんによりますと、あるアンケート調査では、半数以上の人が生前は知られたくない情報があると答えたといいます。では、どのように管理するのが良いのでしょうか?

(伊勢田さん)「木は森に隠せと言いますけれども、データはデータに隠せと。パソコンは今ものすごいファイル数があると思うので、1個1個を家族が調べる時間もないですし、だったら“ここだけ見てほしい、それ以外は見ないでほしい”という意思表示をしておいてください。間違っても“シークレットってフォルダは見ないでくれ”と言わないようにしましょう。2000%見られます笑」

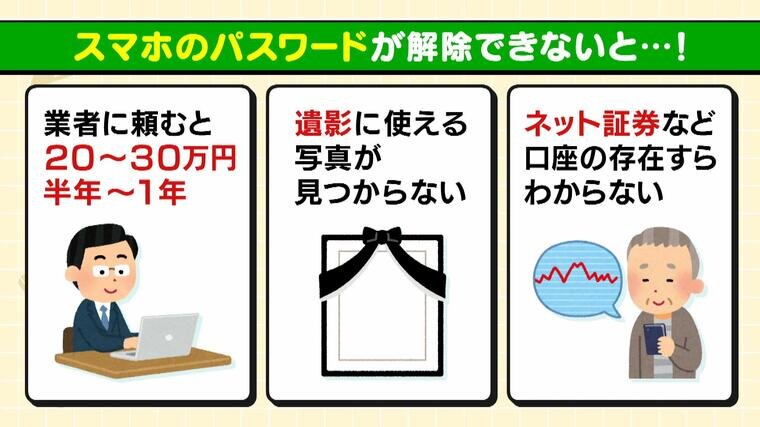

スマホはセキュリティレベルが上がっているため、もしパスワードを伝えておらずスマホのパスワード解除を業者に依頼すると、20~30万円の費用や、場合によっては半年~1年の時間がかかることもあるといいます。

また、最近はスマホで写真を撮って現像せずにスマホにデータが入っている人が多く、遺影に使える写真が見つからないという場合もあるそうです。さらにネット証券などは通帳や証書もなく相続にも関わってきます。

パスワードを伝える方法3選

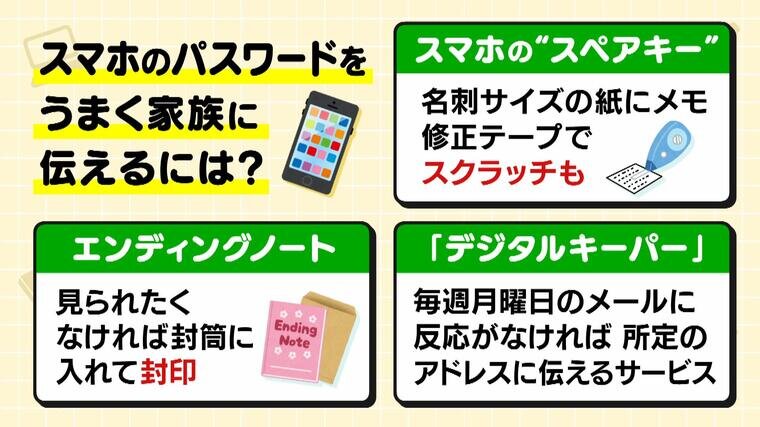

他にもスマホやパソコンのパスワードを家族に伝える方法があります。

まず1つ目は「エンディングノート」です。パスワードを書くページが用意されている場合もあります。これを封筒に入れて封印しておく、開けられたら気付くようにしておく、という方法です。

2つ目は「スペアキー」のような形で、小さな紙にパスワードを書いた後に、市販されている“削れるスクラッチテープ”を上から貼っておくという方法があります。修正テープでもスクラッチ機能に近いことができるそうです。こちらも削られていたらわかるようにしておくということです。

3つ目に「デジタルキーパー」というサービスの利用です。例えば、契約すると週に一度の生存確認のようなメールが来て、それに対して返信をします。もし返信をしないと、翌日また翌日にメールがきて…10回のメールに返信がなければ、亡くなったなどと判断して、設定しておいた相手に業者側から連絡をする、というサービスです。その連絡の内容にパスワードを書いておくという方法です。これは有料のサービスです。

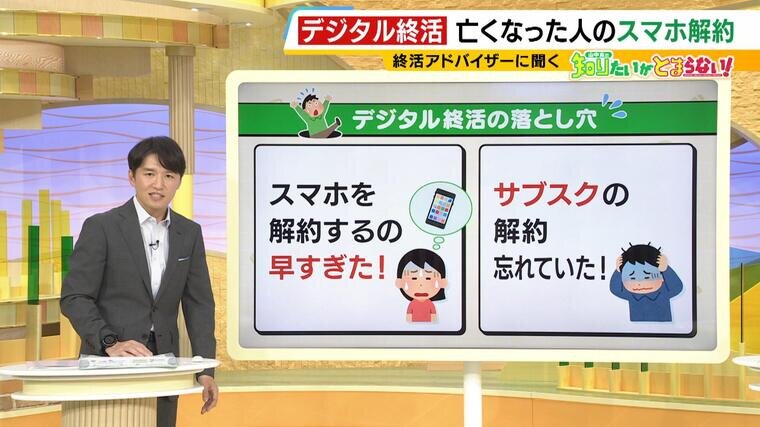

『スマホ解約』が早すぎると…

そしてデジタル終活にもハマりやすい落とし穴があります。それが『スマホを解約するのが早すぎた』というものです。スマホ契約は月々の費用がかかるため早く解約したいと思うかもしれませんが、解約して困るのが「2段階認証」です。

2段階認証は、何かのサービスにログインする場合などに、携帯電話にメールなどが来て本人確認をすることで、そこで初めてサービスを使うことができるというものです。電子マネーなどでもよくあります。これがスマホを解約するとできなくなってしまうというのです。そのため、様々な確認、解約などをしてから、スマホは最後に解約をした方が良いということです。

また、忘れがちなのが「サブスク」。毎月お金を払う契約のことで、解約を忘れないようにしましょう。

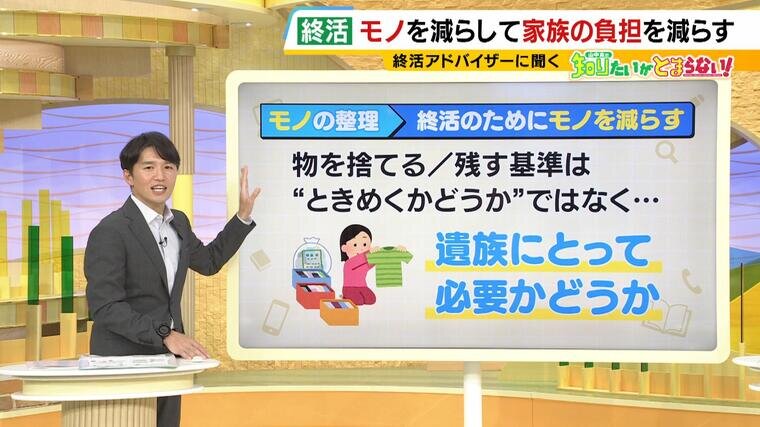

自分がときめくかではなく…遺族が必要なものを残す

モノの整理として、終活でモノを減らすために大事な心掛け、についても聞きました。普段のモノの整理では“ときめくかどうか”などと言いますが、終活ではやはり“遺族にとって必要かどうか”で考える必要があります。

(山中アナ)「本人は残したいけど家族は要らないというのは何が多いんですか?」

(平井さん)「服とか着物であったりとか。本も多いですよね」

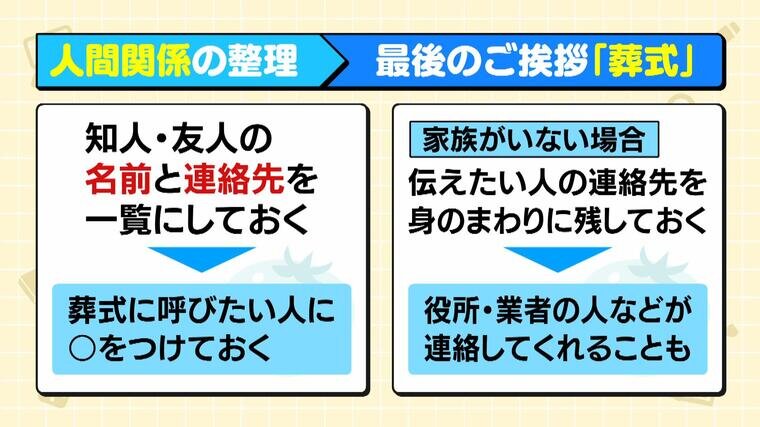

人間関係の整理も大事です。スマホが開かなかった場合に困るので、友人・知人の名前と連絡先を一覧にして、葬式に呼びたい人には〇をつけておく、ということも必要かもしれません。

また、家族がいない方の場合も、伝えたい人の連絡先を身の回りのわかりやすい場所に残しておくと、役所や業者の人などが連絡してくれることもあるということです。

(豊田真由子さん)「最近は、倒れて、本当はご親族がいるのに役所がそこにたどり着かなくて、無縁仏として処理されてしまうというのが社会問題になっているので。やっぱりいつ何時何があってもいいように、一人暮らしとか単身の方は、倒れて発見されたときに、冷蔵庫にあるとか、誰か第三者が入ってきてもわかるというのが大事だそうです」

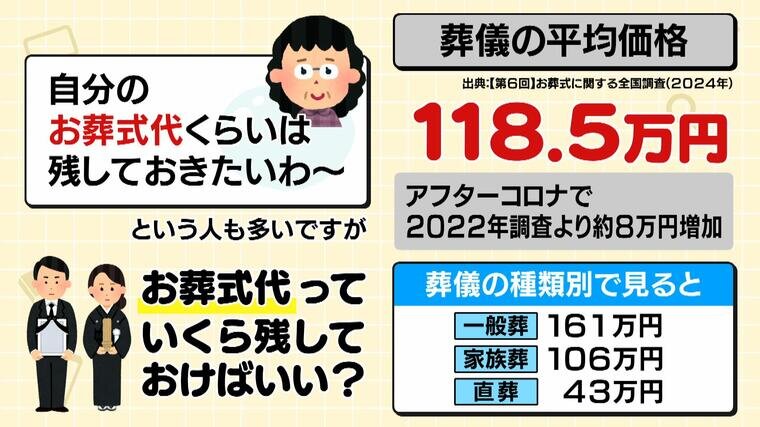

最後に「自分のお葬式代くらいは残しておきたい」という方も多いそうですが、どれくらい残せばいいのでしょうか。

「第6回 お葬式に関する全国調査(2024年)」によりますと、葬儀の平均価格は118.5万円となっています。アフターコロナで、2022年調査より約8万円増加しています。葬儀の種類別で見ると、一般葬161万円、家族葬106万円、直葬43万円です。

終活は考えたくないことではあるのですが、万が一と思って、準備することが大事です。是非、皆さん終活について、改めて一から考えてみてください。

(平井さん)「終活では、どうしても亡くなった後のイメージがあるんですけれども、終活の活ですよね、エンディングノートなんかを書くことによって、今までどんなことをしてきたのか、親からどんなことを言われてきたのか、みたいなことを一度考えて、これから先、自分が亡くなるまでのことを整理して、自分らしく生きるために活用してもらえればいいと思います」

(2024年6月26日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

この記事に関連するニュース

-

遺族を悩ます“デジタル遺品” サブスクやネット銀行口座「解約できない」…トラブル相次ぐ スマホのロック解除、どうすれば?

日テレNEWS NNN / 2024年11月22日 10時24分

-

亡き夫のサブスクやめたい→パスワード分からず 遺族が“デジタル遺品”で困惑する事例も 今からできる対策は?

オトナンサー / 2024年11月21日 20時40分

-

「コード決済、相続に苦労」「サブスク請求止められない」困る遺族……“デジタル終活”どうすれば?

ITmedia NEWS / 2024年11月20日 17時37分

-

白状しなさい!享年90歳の母が残した「2冊の預金通帳」だったが…「400万円の不明な引き出し」が発覚。次女に向けられた疑惑の目

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月16日 9時15分

-

高齢の父は株式を保有していて、配当をお小遣いにしているそうです。もしも相続になったら、株式はどのように「財産評価」されるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月15日 23時0分

ランキング

-

1「スギ薬局」が別患者の薬混入し女性死亡 遺族に調剤ミス認め、4000万円支払いで和解

産経ニュース / 2024年11月22日 17時29分

-

2【判決】“不倫を続けるため殺害” 妻と1歳の娘を殺害した男に無期懲役 裁判長「酌むべき点は皆無」と断罪 《新潟》

TeNYテレビ新潟 / 2024年11月22日 19時22分

-

3日本一の納豆は?消費量が全国46位の大阪で『全国納豆鑑評会』 会長「納豆のおいしさに、まだ目覚めていただいていない」

MBSニュース / 2024年11月22日 18時0分

-

4大阪・貝塚市の港 両脚縛られた遺体は大阪市の26歳男性と判明 両親は「将来の夢を持って、毎日頑張っていた」

MBSニュース / 2024年11月22日 16時5分

-

5新潟市南区妻子殺害事件 被告の男に無期懲役の判決 新潟地裁

BSN新潟放送 / 2024年11月22日 15時2分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください