【定額減税】で手続きが必要となるケースとは? 知っておくべき基本と目安となる年収

MONEYPLUS / 2024年5月31日 7時30分

【定額減税】で手続きが必要となるケースとは? 知っておくべき基本と目安となる年収

物価は値上がりするのに、なかなか上がらないお給料。生活が厳しさを増していることを感じている方も多いでしょう。その負担を軽減するために、政府は2024年6月から定額減税を実施。所得税や住民税が安くなります。でも、制度が複雑でなんだかわかりにくいのも事実ですよね。

そこで今回は、定額減税とは何?の基本から、ふるさと納税や住宅ローン減税との関係、そして手続きが必要な方について紹介します。

そもそも、定額減税とは?

定額減税とは、税額を一定額減額する減税のしくみです。2024年6月から実施される定額減税では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されます。

定額減税の対象は、

・納税者本人

・扶養家族(厳密には、「同一生計配偶者または扶養親族」)

※いずれも居住者のみ

です。

たとえば、夫が妻と子ども2人の3人を扶養している4人世帯の場合、合計16万円の減税が受けられます。これにより、納める税金が少なくなるので、手取りが増えます。ただし、年収2000万円超(厳密には「合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円)」の富裕層は対象外です。

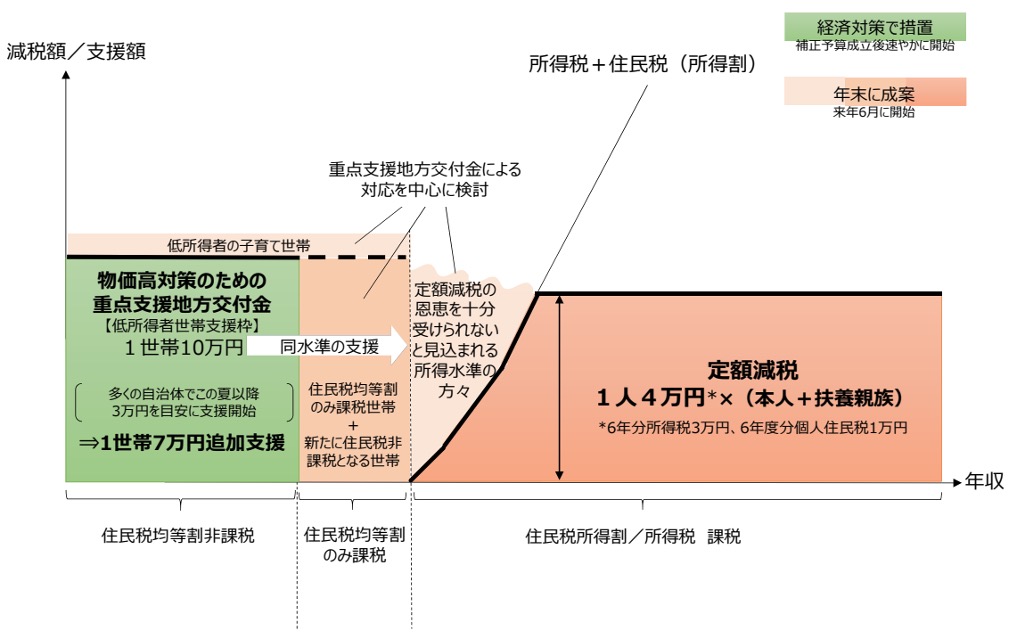

<定額減税のイメージ>

首相官邸ホームページ「所得税・個⼈住⺠税の定額減税」より

首相官邸ホームページ「所得税・個⼈住⺠税の定額減税」より

図の右側、「定額減税」と記載されているところが今回の定額減税にあたる部分です。

会社員・公務員の定額減税はどう行われる?

所得税と住民税では、税金の引かれ方が異なります。会社員や公務員として働いている人(給与所得者)の場合、毎月の給与から所得税や住民税が天引きされていますね。それが、2024年6月1日以降に給与をもらう際に、次のように定額減税が行われます。

【所得税】

給与から源泉徴収されている所得税を直接減らします。2024年6月から12月の7か月間に1人あたり3万円分を差し引きます。ひと月の所得税が3万円に満たない場合には、翌月以降に繰り越して減税を行います。

また、12月までで引ききれなかった分は給付金の形で給付されます。給付金は、自治体の事務負担を考慮して1万円単位(1万円未満切り上げ)で支給されます。

【住民税】

2024年6月分を徴収せず、7月分から2025年5月分までの11か月間にわたって減税分を均等に割り振って徴収します。

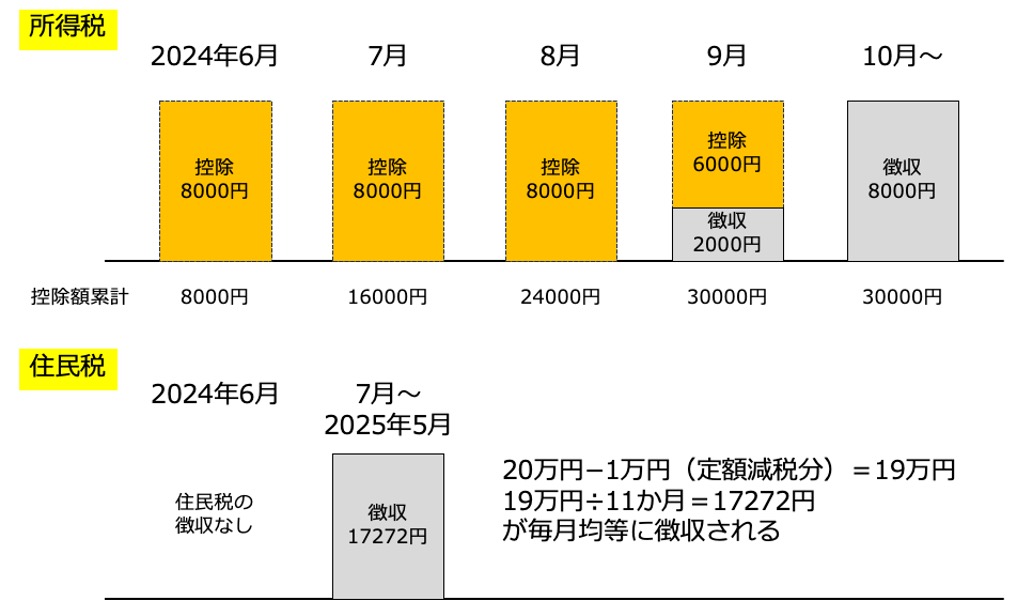

たとえば、

・所得税年約10万円(月8,000円)

・住民税年約20万円(月16,000円)

の独身の世帯と4人家族世帯の所得税と住民税は次のようになります。(独身世帯と4人家族世帯では控除が異なるため税額も変わりますが、ここでは違いをわかりやすくするために税額を同じにしています)。

<独身世帯の定額減税例>

(株)Money&You作成

(株)Money&You作成

所得税は6月から8月までは8000円全額が控除されるためゼロ。9月の所得税は、8000円のうち、残りの6000円のみが控除されるため、2000円です。これで所得税の定額減税3万円分を使い切りましたので、10月以降の所得税は再び8000円となります。

また、住民税は2024年6月分がゼロに。7月から2025年5月までは、20万円から定額減税分の1万円を差し引いた金額を11で割った金額が毎月徴収されます。

なお、6月や12月などにボーナスが出る方もいるでしょう。ボーナスにかかる税金も定額減税の対象ですので、たとえば「夏のボーナスがたくさん出て所得税が3万円以上になる」という場合には、ここから3万円分が減税されて定額減税が終了します。

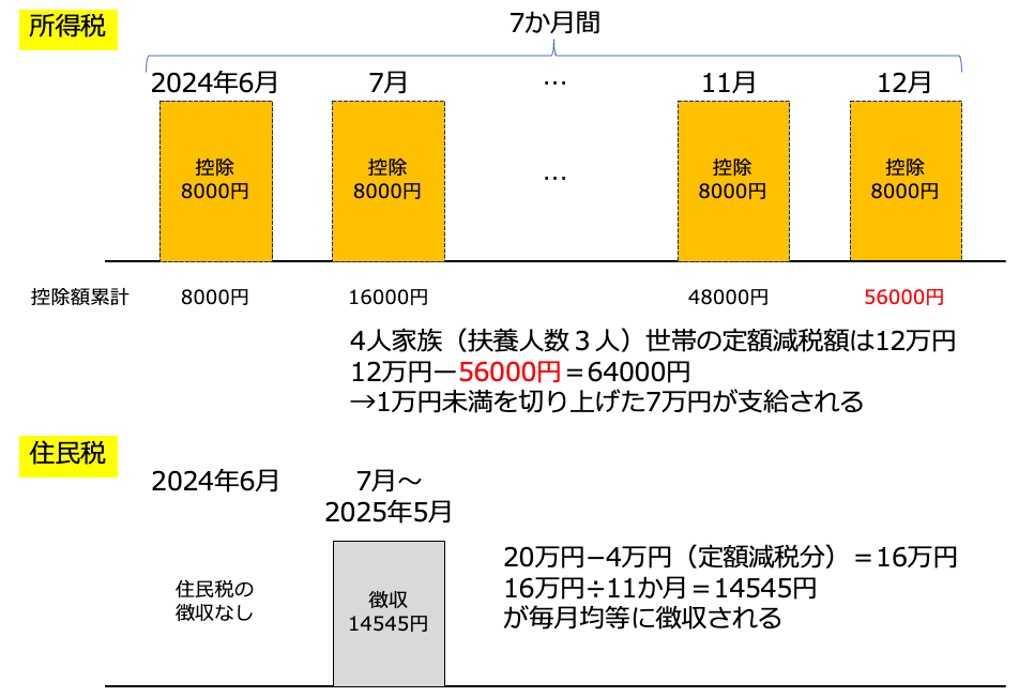

<4人家族世帯の定額減税例>

(株)Money&You作成

(株)Money&You作成

(株)Money&You作成

4人家族世帯の場合、定額減税の額は所得税12万円+住民税4万円の計16万円です。しかし、所得税は2024年12月まで7か月控除しても5万6000円ですから、12万円全額は控除できません。この場合、差額の6万4000円の1万円未満を切り上げた7万円が給付金として支給されます(調整給付※後述します)。

住民税は16万円を11か月に割り振った金額が均等に徴収されます。家族が多いほうが定額減税で引かれる金額が増えます。

なお、定額減税を受けるにあたって、会社員や公務員の方は特に手続きは不要。勤め先が自動的に手続きをしてくれます。年金生活者の方も同様で、年金から引かれる所得税や住民税が自動的に減るので、年金の手取りが増えます。

自営業やフリーランスなどの場合はどうなる?

定額減税は、自営業やフリーランスといった働き方をしている人も対象です。

自営業・フリーランスであっても、定額減税の対象になる税金は、

・2024年(令和6年)分の所得税

・2024年度(令和6年度)分の住民税

です。

2024年(令和6年)分の所得税の金額は、まだ確定していません。2024年分の所得税は、2024年1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに計算するからです。そうして、2025年2月〜3月に確定申告を行って2024年分の所得税を支払います。このときに、定額減税の1人3万円分を差し引きます。

したがって、自営業やフリーランスの方は、確定申告をしないと所得税の定額減税が受けられません。もっとも、自営業やフリーランスの場合、毎年確定申告していますので、確定申告自体をすること自体は問題ないでしょう。申告書の書き方などはまだ発表されていないので、今後の情報を待ちましょう。

なお、前年の所得を基に計算した納税額が15万円以上の場合は、確定申告前の年2回の予定納税のときに所得税の減税を行います。

仮に、所得税の金額が少なく、家族全員分の金額が減税できなかった場合は、給与所得者と同様減税できなかった金額分が給付金の形で受け取れる予定です(調整給付※後述します)。

それに対して、2024年度(令和6年度)分の住民税は前年、2023年1月1日〜12月31日までの1年間の所得をもとに計算された金額を、2024年6月・8月・10月・2025年1月の4回に分けて支払います。つまり、住民税は前年の所得をもとにして決まっているので、郵送で届く納付書はすでに定額減税が反映された後の金額になっています。したがって、特に手続きする必要なく住民税の定額減税が受けられます。

調整給付になったほうが得!でも手続きは必要な場合も

給与所得者でも自営業・フリーランスでも、定額減税で引ききれなかった所得税や住民税は給付金の形で受け取れるとお話ししました。この給付金を「調整給付」といいます。調整給付には、2024年夏に行われる「当初給付」と、2025年以降に行われる「不足額給付」があります。

当初給付は早めに給付を届けるという観点から行われるもの。2023年の所得や控除の状況に基づいて、あらかじめ定額減税で引ききれない金額があると見込まれる場合に、先に給付金が支給される仕組みです。自治体によっても違いますが、早ければ2024年6月から順次実施される予定です。

一方の不足額給付は、2024年の所得税額が確定したあとに、当初給付の金額に不足があった場合に追加で給付金が支給される仕組みです。

調整給付はいずれも、事務の手間を省くために、1万円未満の端数を切り上げて1万円単位で行われます。ですから、定額減税で引ききれない金額がたとえば6万9000円でも給付金は7万円ですし、極端にいえば「6万1円」でも7万円になります。ですから、定額減税ですべて引ききれずに調整給付を受けることになったほうが得です。中には1万円近く得する人もでてきます。

当初給付は前年、2023年の所得をもとに行われるので、2024年の所得とずれが生じる可能性があります。たとえば、2024年中に収入が減った方や扶養家族が増えた方などは、2024年の所得税額が減るため、「当初給付の給付金をもらいすぎた」というケースも出てくるかもしれません。しかし、その場合でも返金は不要ですので、安心してください。

給付金の受け取り方法は、自治体によって異なります。すでにマイナンバーカードに公金受取口座を登録している場合は「プッシュ型給付」で自動的に振り込まれる予定なので、手続きは必要ありません。しかし、自治体のなかにはこのプッシュ型給付に対応していないところもあるようです。

プッシュ型給付に対応していない自治体の場合や、マイナンバーカードに公金受取口座を登録していない場合は、オンラインで申請したり、郵送で届く確認書を返送したりと、自治体により手続きが異なる模様です。早めに自治体に確認し、手続きが必要であれば忘れずに手続きをしましょう。

住宅ローン控除やふるさと納税に影響はある?手続きは必要?

住宅ローン控除やふるさと納税といった、所得税の金額が関係する制度と定額減税を併用する場合、定額減税が行われると損になるのでは?と思われるかもしれません。しかし、その心配は不要。結論からいうと、定額減税は住宅ローン控除やふるさと納税には影響しません。

●住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローン控除は住宅ローンを借りて住宅を新築・取得・増改築した方が、年末のローン残高の0.7%を所得税や住民税から差し引くことができる制度です。

住宅ローン控除では、まず所得税から差し引き、差し引けなかった分は住民税からも差し引く制度となっています。しかし、住民税には差し引ける金額が「前年度課税所得×5%、最高9万7500円」までと決まっています。そのため、定額減税によって所得税が減ってしまうと、住宅ローン控除で差し引ける金額が減るのではないか、というわけです。

しかし、定額減税分の所得税が仮に2024年12月までに差し引けなかった場合は、その分が1万円単位の給付金で受け取れます。したがって、定額減税による住宅ローン控除の影響はありません。

●ふるさと納税はどうなる?

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付ができる制度。寄付を行うと、2000円を超える金額について、所得税や住民税から控除できます。実は「納税」という名前がついていますが、節税になるわけではありません。しかし、実質2000円の自己負担で各地の返礼品(お礼の品)が受け取れるため、人気があります。

ふるさと納税が自己負担2000円で済む寄付額の上限(控除額上限)は、ふるさと納税をする人の年収や家族構成などによって異なります。しかし、定額減税が行われることで、控除額上限の計算で用いる「所得割額」が減ってしまう(=控除額上限が減るのでふるさと納税できる金額が減る)のではないかと心配する声も聞かれます。

しかし、ふるさと納税の控除額上限は、定額減税を行う前の所得割額を用いて計算することと定められています。そのため、定額減税はふるさと納税にも影響ありません。

給付金・定額減税の目安となる年収は?

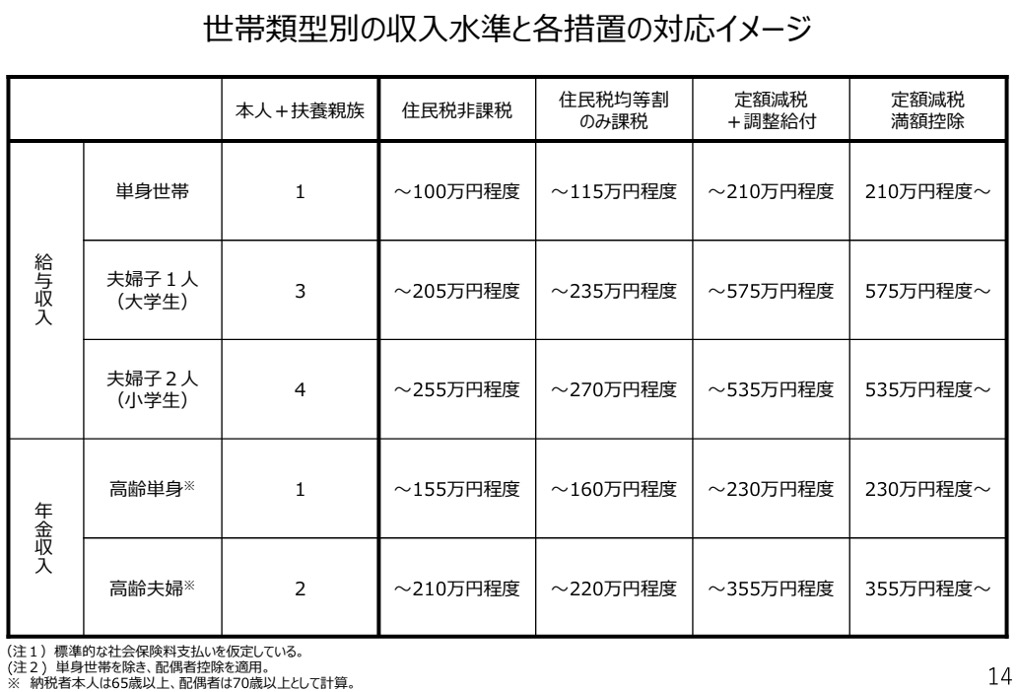

政府の試算によると、ここまでご紹介した給付金・定額減税の目安となる年収は次のようになっています。

<給付金・定額減税の目安の年収>

地方創生サイト「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」より

地方創生サイト「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」より

表の一番右の列にある「定額減税満額控除」が定額減税で所得税・住民税をすべて引くことができる年収の目安です。また、右から2番目の列「定額減税+調整給付」は一部定額減税が受けられ、引ききれなかった分を給付金で受け取ることができる年収の目安です。どちらも、お住まいの地域や家族構成などにより異なるのであくまで参考までですが、年収500万円以上であっても定額減税+調整給付となるケースが出てくるでしょう。

なお、表内の「住民税非課税」に該当する世帯には定額減税ではなく7万円の給付金、「住民税均等割のみ課税」の世帯には10万円の給付金が支払われます。また、これらの世帯に18歳以下の子どもがいる場合は1人あたり5万円が追加で支給されます。

定額減税に関する情報は、スタートが近いにもかかわらずはっきりしていないところも多くあります。したがって、お住まいの自治体の最新情報を確認していただき、間違いのないように手続きしてくださいね。

なお、定額減税で手取りが増えたからといって、無駄遣いするようでは本末転倒です。必要な支払いを行った残りは貯蓄するなど、有効活用するようにしましょう。

「私、同年代より貯蓄が上手にできていないかも…」お金の悩みを無料でFPに相談しませんか?[by MoneyForward]

(高山一惠)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

定額減税について改めておさらいしてみましょう

マイナビニュース / 2024年6月21日 8時30分

-

年金受給者は「合法的に2重取り」できる…6月から実施の「定額減税」はなぜこんなに不公平な仕組みなのか

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 9時15分

-

【定額減税】「年収400万円」で扶養家族4人なら、「5人×4万円=20万円」の減税分は受けられない!? その分「還付」を受けられるって本当? 年収で「損」しないのか解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月15日 2時20分

-

【実質「1人4万円の給付金」がもらえる!?】個人事業主が「定額減税」を受けるには?税理士がわかりやすく解説

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月2日 12時15分

-

「1人4万円の定額減税」いつ、いくら減税される? 会社員と自営業者で違う? 住宅ローンへの影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月1日 7時0分

ランキング

-

1“優先席で席を譲らない40代女性”にブチ切れた女子高生「非常識じゃないですか?」その後女性は…

日刊SPA! / 2024年6月21日 8時53分

-

2「断れなかった…」32歳独身・真面目な医師、銀座のホステスとの出会いで一変→「シャネル」「ファーストクラス」に散財の末路

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月21日 16時45分

-

3国民ブチギレ!? なぜ「13年」で“自動車税&重量税”高くなるのか…「クルマは税金の塊」「いい加減見直して〜」の声も? 理不尽な重課措置の仕組みとは

くるまのニュース / 2024年6月21日 15時10分

-

4ローソン「富士山」騒動現状報告 “バスツアー”4社に取り下げ要請も「掲載が継続」、警備配備も【対応一覧】

ORICON NEWS / 2024年6月20日 22時46分

-

5あなたが考える「信頼できない女性政治家」ランキング。元おニャン子・元SPEED議員も当然のワースト入り

女子SPA! / 2024年6月21日 8時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください