高純度GaN結晶の光にくさの主要因は炭素の含有割合で異なることを阪大が確認

マイナビニュース / 2024年6月11日 17時23分

大阪大学(阪大)は6月10日、励起させると発光するGaNの発光量や発光効率は、炭素不純物の含有量のわずかな違いによって変化するが、炭素を含む割合が2.5億分の1以下になると、従来のGaN結晶とは異なり、その光りにくさの主要因が炭素から原子空孔に切り替わることを明らかにしたと発表した。

同成果は、阪大大学院 工学研究科の佐野昂志大学院生、同・市川修平准教授、同・小島一信教授、住友化学の藤倉序章氏、同・今野泰一郎氏、同・金木奨太氏らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Applied Physics Letters」に掲載された。

光・電子デバイスの高効率化は、環境負荷低減などの観点からも重要視されており、電力変換などに用いられているパワー半導体もシリコンからGaNやSiCへの転換が進められつつある。そうした次世代パワー半導体として期待されるGaNデバイスの性能を支配する結晶欠陥の1つに、炭素不純物が挙げられる。

窒素原子を置換した炭素不純物は、バンドギャップ内に特有のエネルギー準位を形成し、光・電子デバイスの性能を低下させてしまうことが知られているほか、そうした性能低下は、炭素不純物濃度が低くても生じるため、炭素を高感度に検出する手法が望まれていたという。

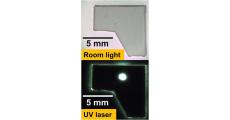

しかし、一般に半導体における不純物検出技術は、試料を物理的に破壊した上で測定を行うか、試料に対して電極を形成する必要があるといった制限があったことから、研究チームは今回、半導体結晶の高精度な発光効率測定法である「全方位フォトルミネッセンス(ODPL)法」を応用することで、高純度(低炭素濃度)GaNにおける炭素不純物の高感度かつ非破壊・非接触検出を目指すことにしたとする。

GaNは「直接遷移型半導体」に分類され、外部光源などで励起されると特有の光を強く放出する。この時、炭素不純物が少ないGaNほど強く発光するため、発光量や発光効率を指標とすることで、炭素不純物の濃度を定量することが可能になるという。

また一般に光計測は、短時間測定が可能かつ高感度であるという特徴を持つが、集光レンズの視野角に結合した光のみを検出するため、測定者の技量によって光強度が簡単に揺らぎ、再現性に乏しいことが課題とされていることから、今回の研究では、積分球(内壁が拡散反射率の高い真っ白な材料で覆われた球状の装置)内に結晶を配置することで結晶から放出された光を全方位に渡って検出する手法に着目し、発光量や発光効率の絶対的な測定法(ODPL法)に取り組んだとする。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

半導体産業の復活に向け、鍵を握る精密加工技術の動向を纏めた一冊「シリコンと化合物半導体の超精密・微細加工プロセス技術」が6月28日発刊!

PR TIMES / 2024年6月28日 14時40分

-

東大 生研、これまでの酸素濃度を大きく下回る高純度チタン製造法を開発

マイナビニュース / 2024年6月17日 15時27分

-

4インチ窒化アルミニウム(AlN)単結晶基板のサンプル提供を2024年度下期より開始

PR TIMES / 2024年6月13日 14時40分

-

理研、電子ビームの電子回折をアト秒で制御できる技術を開発

マイナビニュース / 2024年6月6日 21時34分

-

NKT Photonics社の買収完了

PR TIMES / 2024年6月3日 18時15分

ランキング

-

1「ロンハー」有吉弘行のヤジに指摘の声「酷かった」「凄く悲しい言葉」 42歳タレントが涙浮かべる

ねとらぼ / 2024年7月2日 15時31分

-

2老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

3マイナポータルで障害、一部機能が利用しづらくなった

ASCII.jp / 2024年7月2日 16時35分

-

4KADOKAWAの情報、さらに流出の可能性──ハッカーが追加で公開か 同社は信ぴょう性を調査中

ITmedia NEWS / 2024年7月2日 11時25分

-

5「昔のミスド良すぎる」「復活してほしい!」 30年以上前の“ミスドのドーナツ”に復活求める声相次ぐ

ねとらぼ / 2024年6月26日 12時30分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください