TOPPAN、単体での電気検査が可能なコアレス有機インターポーザを開発

マイナビニュース / 2024年6月18日 16時36分

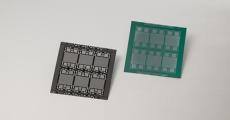

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANは、半導体のヘテロジニアスインテグレーション(異種チップ集積)で課題となる高信頼性を担保できる次世代半導体向けコアレス有機インターポーザを開発したことを発表した。

インターポーザは、チップレットのようなそれぞれのチップを1パッケージに集積する際にチップレット間を接続するための基板であり、貫通電極によって表裏の回路を電気的に接続することで異種チップの高集積化を実現している。現在、シリコンインターポーザが主流だが、技術的な観点からはガラスが、コストの観点から有機基板を用いたインターポーザの活用が期待されているが、有機基板の場合、構造的に剛直性に乏しく、単体でのハンドリングが困難という問題があるため、電気検査時に支持体(キャリア)などに固定すると、表裏の導通の確認ができないといった課題があったという。

今回、同社が開発した次世代半導体向けコアレス有機インターポーザは、再配線層(RDL)の両面を従来パッケージ基板と比べて約45%という低熱膨張率(CTE)の材料で補強することでFC-BGA基板とRDLの熱膨張係数の差に起因するクラック(割れ)を防ぐことができ、シンプルなコアレス構造としながらも、微細配線接続と低CTEの両立が図れ、剛直性の付与も実現したものとなるという。この結果、有機インターポーザ自体を支持体から自立させることができ、有機インターポーザ単体での電気検査保証を可能としたとする。

これにより、あらかじめインターポーザのみの電気検査により、信頼性を確保することができるようになり、Known-good substrate(あらかじめ信頼性が確認できている基板)として、不具合なくチップレットの接続などを実現することが可能となる。また、狭ピッチモールド樹脂貫通電極(TMV)構造により、最小接続端子ピッチはチップ側で40μm(従来130μm)、基板側で130μm(従来300μm)のファインルーティング/ファインインターコネクトを実現できるとするほか、パネルレベル製造のスケーラビリティにより、100mm超の大型インターサイズにも対応可能だともしている。

なお同社では、同製品をデータセンター向けサーバCPU、AIアクセラレータ向けなどの高性能半導体パッケージ基板および有機インターポーザへの採用を目指すとしているほか、同構造を含む次世代半導体パッケージ関連製品を2027年度からサンプル提供、2028年度から量産を開始する予定だともしている。

(小林行雄)

この記事に関連するニュース

-

07月30日(火) AndTech「半導体パッケージにおけるコア基板の最新技術動向・材料・加工技術と課題・展望 ~低反り化ガラスコアTSV・TGVとガラスダイシング~」Zoomセミナー講座を開講予定

PR TIMES / 2024年6月26日 10時15分

-

TOPPAN、世界初の単体での電気検査が可能な次世代半導体向けコアレス有機インターポーザーを開発

PR TIMES / 2024年6月15日 17時40分

-

TOPPAN、「電子機器トータルソリューション展 2024」に出展

PR TIMES / 2024年6月11日 13時45分

-

次世代半導体パッケージ向け ガラスセラミックスコア基板「GCコア(TM)️」を開発

PR TIMES / 2024年6月9日 22時40分

-

日本電気硝子、次世代半導体パッケージ向けガラスセラミックスコア基板を開発

マイナビニュース / 2024年6月5日 10時14分

ランキング

-

1老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

2シャオミ、ペンを発売 「書き心地は良いが、タブレットとペアリングはできません」と公式

ITmedia NEWS / 2024年7月3日 8時30分

-

3「ロンハー」有吉弘行のヤジに指摘の声「酷かった」「凄く悲しい言葉」 42歳タレントが涙浮かべる

ねとらぼ / 2024年7月2日 15時31分

-

4NFTでバンクシーを分割販売、アート市場の民主化目指すUAEスタートアップ10101.art

Techable / 2024年7月3日 12時0分

-

5中小企業の社内Wi-Fi接続、約半数が「つながりにくさ」を実感‐対処法は?

マイナビニュース / 2024年7月3日 11時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください