慶大、“なぜ氷は滑るのか”について分子的特徴を明らかにし新事実を発見

マイナビニュース / 2024年6月26日 6時59分

慶應義塾大学(慶大)は6月24日、氷の表面に存在する液体様の膜(薄い水の層)である「擬似液体層」において、分子動力学シミュレーションと機械学習によりその分子的特徴を明らかにした結果、動きやすい運動と動きにくい運動が頻繁に切り替わるような性質があることを突き止めたと発表した。

また、動きやすい運動をする分子が集まりやすい性質があり、空間的に分子運動が不均一であることも明らかにしたと併せて発表された。

同成果は、慶大大学院 理工学研究科の安田一希大学院生、同・遠藤克浩大学院生(研究当時)、同・大学 理工学部の荒井規允准教授、同・泰岡顕治教授らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の化学全般を扱う学術誌「Communications Chemistry」に掲載された。

氷の表面は滑りやすく、手でつかもうとしてもつるんと逃げられてしまうのは知っての通り、首都圏のような雪に慣れていない地域では、年に1~2度の大雪などによって路面が凍結すると、滑って転倒し入院する人のほか、車のスリップ事故などが多発するなど、その摩擦係数の低さは侮れない。

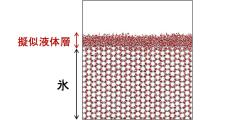

こうした氷の滑りやすさは、氷の一部が融けてできた水が氷の表面で薄い膜となっていることが理由と考えられており、その薄い水の膜は擬似液体層と呼ばれている。なお、氷の表面では、水分子が十分な数の結合を作れずに結晶構造を保てないため、この薄い水の膜は不規則な構造を持つという。

擬似液体層の研究は、長い年月にわたって数多くがなされてきた。そうした中、近年のシミュレーション研究においては、グラスに水と氷を入れると分離するように、擬似液体層は原子レベルでは氷のような構造と水のような構造に分かれているという考えが提案されている。しかし、擬似液体層の分子的な特性については未解明な部分もまだ多く残っているという。

そこで研究チームは今回、大規模な全原子分子動力学計算(運動方程式にしたがって原子の振る舞いをシミュレーションする手法)と、分子運動を解析する機械学習(今回の場合は、擬似液体層の分子運動データが氷内部での分子運動に類似しているのかを評価するのに利用された)を用いて、擬似液体層に含まれる分子の運動を解析することにしたとする。

その結果、氷と水を入れたグラスで見られるように氷と水の部分が明確に分かれているのではなく、動きやすい運動と動きにくい運動が頻繁に切り替わるような性質があることが突き止められたとした。また、動きやすい運動をする分子が集まりやすい性質があり、空間的に分子運動が不均一であることも明らかにされた。さらに、異なる結晶面を表面にした場合についても計算が行われ、その不均一性が結晶面に応じて異なることも示したという。

氷の擬似液体層は、表面の滑りやすさの他にも、隕石や彗星などで見られる化学反応といったさまざまな現象にも影響を与えているとする。今回の研究成果は、氷が示す特異的な性質の理解を深める上での重要な一歩となり、物理学、化学、材料科学などの分野において、貢献を果たすことが期待されるとしている。

(波留久泉)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ゲルから水溶液になりまたゲルに戻るハイドロゲル物質を岐阜大が“偶然”発見

マイナビニュース / 2024年6月24日 13時16分

-

酸化反応によって溶けた後、ひとりでにもう一度固まる不思議なゼリー状物質を発見!

共同通信PRワイヤー / 2024年6月21日 10時0分

-

東工大など、低次元超伝導体「グラフェン-カルシウム化合物」の新事実を発見

マイナビニュース / 2024年6月6日 14時6分

-

固体電子移動過程を可視化できる結晶性ダブルウオールナノチューブの創製に成功 ~固体電子移動メカニズムの全容解明に向けた大きな一歩~

PR TIMES / 2024年6月6日 12時15分

-

東大、電子回折パターンの減少とエントロピー増加の対応を実証

マイナビニュース / 2024年6月3日 12時26分

ランキング

-

1早く歩けよ!ゲーマーに嫌われがちなNPC護衛/尾行ミッション…海外ゲーマーの恨みが募る

Game*Spark / 2024年6月28日 12時30分

-

22億画素カメラと120W充電対応で6万円以下! さらに高コスパ化したシャオミ「Redmi Note 13 Pro+ 5G」

ASCII.jp / 2024年6月29日 12時0分

-

3お風呂が超苦手な柴犬の“逆襲”に家族が大パニック! 爆笑の展開に「やることが大胆」「腹の底から笑った」

ねとらぼ / 2024年6月28日 8時30分

-

4「スト6ですか?」 “餃子の王将の価格改定”が「格ゲーの調整みたい」と話題に…… 「全体的にアッパー調整」

ねとらぼ / 2024年6月28日 12時0分

-

5高評価ファンタジー農場シム『Sun Haven』、最新アップデートで有志翻訳を削除。代替の機械翻訳に多数の困惑の声

Game*Spark / 2024年6月28日 11時17分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください