高齢者の疲労感が歩行速度や握力などの低下と関連、畿央大が確認

マイナビニュース / 2024年6月28日 20時19分

畿央大学は6月27日、疲労感・身体機能低下は共にフレイル、要介護、死亡などと関連が強く、スクリーニングに重要な評価になるが、疲労感と身体機能低下との関係や、年齢と性別がこれらの関係に及ぼす交互作用効果について、十分に明らかにされていなかったため、疲労感(過去1週間)と身体機能低下について調査・分析した結果、疲労感は、通常歩行速度、握力、立ち上がりテストの低下と関連したが、膝伸展筋力や最大酸素摂取量とは関連しなかったこと、ならびに年齢と性別の交互作用効果について、疲労感が強いほど歩行速度が遅くなるという関連が、高齢でより強く認められたことを発表した。

同成果は、畿央大 理学療法学科の松本大輔准教授(2023年4月からの1年間は仏・トゥールーズ大学病院 老年科/同病院 加齢研究所に在外研究員として活動)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、国際フレイルサルコペニア学会の刊行する老化と加齢に関する全般を扱う公式学術誌「The Journal of Frailty & Aging」に掲載された。

近年、高齢者の健康に関して、健康な状態と要介護状態の中間の段階を指す「フレイル」という言葉がよく使われるようになっているが、大別して身体的、精神・心理的、社会的の3種類が知られている。身体的フレイルの中には、筋肉が衰える「サルコペニア」や、運動器の障害で移動機能が低下する「ロコモティブシンドローム」などが含まれ、年齢を重ねると自然と筋力は低下していくことから、フレイルの中でも比較的起きやすいと考えられている。

また、このフレイルに加え、要介護や死亡などとも関連が強いのが、身体機能の低下に加えて疲労感だという。こうした身体機能の低下や疲労感は、フレイルかどうかのスクリーニングの際にも重要な評価になるとされているが、身体機能の低下と疲労感の関係、ならびに年齢と性別がこれらの関係に及ぼす交互作用効果については、よく分かっていなかったという。そこで研究チームは今回、トゥールーズ大学病院において実施された、トゥールーズ近郊に在住し、「INSPIRE-T コホート」研究に参加した916人(20~100歳)を対象に、疲労感(過去1週間)と身体機能低下についての調査・分析を行うことにしたとする。

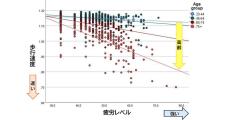

その結果、疲労感は、通常歩行速度、握力、立ち上がりテストの低下と関連していることが示されたとする一方、膝伸展筋力や最大酸素摂取量とは関連しないことも示されたとする。また、年齢と性別の交互作用効果について、疲労感が強いほど歩行速度が遅くなるという関連が、高齢者においてより強く認められたともするが、それ以外は、年齢・性別による関連の違いは認められなかったとしている。

今回の研究について研究チームでは、多世代でかつ多様な身体機能評価を用いて、身体機能低下と疲労の関連と年齢・性別の交互作用を検討した数少ない研究だとしており、今回の疲労感が強いほど歩行速度が遅くなるという関連が、高齢でより強くなるという関係性については、疲労や歩行速度が加齢に敏感である可能性があることを示唆するものだとしている。

(波留久泉)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

酵素分解ローヤルゼリーが老化症状の予防に貢献する可能性 - 山田養蜂場の研究

マイナビニュース / 2024年6月26日 16時54分

-

筋力や意欲、記憶力の維持にも効果的…和田秀樹氏がおすすめする、〈アンチエイジング〉のクリニックで「最もリピーターが多い」治療とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月24日 10時30分

-

50代からの「だる重疲れ」解消!自律神経を強くするメリハリウォーキングのススメ

ハルメク365 / 2024年6月15日 21時0分

-

金のユーグレナ(R)(パラミロンEOD-1(R))の摂取が筋肉細胞を太くする~ 筋萎縮に働く遺伝子の発現が抑制される ~

PR TIMES / 2024年6月10日 15時15分

-

金のユーグレナ®(パラミロンEOD-1®)の摂取が筋肉細胞を太くする~筋萎縮に働く遺伝子の発現が抑制される~大妻女子大学の青江誠一郎教授と神鋼環境ソリューションの共同研究成果

Digital PR Platform / 2024年6月10日 14時5分

ランキング

-

1柴犬が必死でくわえようとするのはまさかの“一生無理”なヤツ 子どものような戦いに「激可愛すぎて永遠にリピート」

ねとらぼ / 2024年6月30日 7時0分

-

2iPhoneでも使うべし!Google系便利アプリ5選|iPhoneでGoogle

&GP / 2024年6月29日 22時0分

-

3別人級メイクの達人がすっぴんからパーティーメイクすると…… 驚きの大変貌に「めちゃめちゃビジュがいい!」「これはまさしく詐欺」

ねとらぼ / 2024年6月29日 19時30分

-

4オックスフォード大学ご訪問の天皇陛下、“ネクタイの柄”に注目集まる

ねとらぼ / 2024年6月29日 15時9分

-

5変わり種「スウォッチ」おすすめ4選 オープンダイヤル×メタル素材のモデルに注目!【2024年6月版】

Fav-Log by ITmedia / 2024年6月30日 6時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください