「セラピーにならなかったら、音楽を作ろうとはしないでしょう。自分のためでなかったら、自分からは何も生まれないでしょう?」Interview with Fontaines D.C. about “A Hero’s Death”

NeoL / 2020年9月19日 17時0分

「セラピーにならなかったら、音楽を作ろうとはしないでしょう。自分のためでなかったら、自分からは何も生まれないでしょう?」Interview with Fontaines D.C. about “A Hero’s Death”

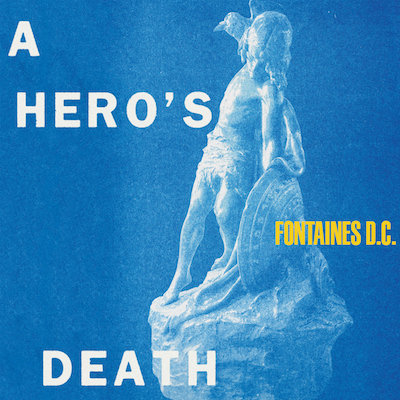

近年、ロック・ミュージックの新たな震源地として注目を浴びるアイルランドのダブリン。その象徴的なバンドがかれら、フォンテインズD.C.だ。英国/アイルランドで優れた作品に贈られるマーキュリー・プライズの候補作にも選ばれたデビュー・アルバム『Dogrel』から僅か1年。先ごろリリースされたニュー・アルバム『A Hero's Death』が世界中で大きな話題を集めている。その美しく青白く燃え上がるような音楽はいかにして生まれたのか。リード・ボーカルのグリアン・チャッテンに話を訊いた。(→ in English)

―― ニューアルバム『A Hero's Death』は、デビュー・アルバム『Dogrel』で築いたバンドの評価やイメージを早くも更新する作品だと思います。今回のインタヴューでは、そんな『A Hero's Death』が生まれた背景、その過程でバンドに芽生えた変化などについて話をうかがえればと考えています。

グリアン「オッケー」

――その前にまず、フォンテインズD.C.の名前を世界中に知らしめ、多くの賞賛をもたらした前作『Dogrel』について、あなた自身にとってどんなアルバムだったのか改めて振り返っていただけますか。

グリアン「あのレコードは、当時僕たちが住んでいた環境、とくに街の中心部など特定の場所についての解説のようなものなんです。僕たちは、過去の亡霊たちにとても影響を受けていると思います。偉大な作家、アーティスト、詩人たちの銅像があるような不気味な通り。僕たちはそういう存在と交信したかったんです。僕たちはダブリンが大好きで、ダブリンでの当時の生活やそこにいる人たちが出てくる物語を書いたような感じです。だからこのアルバムはその解説、もっと言えば告白のようなものですね」

――その『Dogrel』では、ブレグジットの問題や、世界的な金融危機をへて急速な景気回復のなかで進行した格差やジェントリフィケーションの問題といった、資本主義の拡大によって引き起こされた母国アイルランドの伝統や地元ダブリンの文化の喪失が描かれていました。『Dogrel』を通じてあなた方が伝えようとした問題意識、自分たちの世代の声とはどのようなものだったのでしょうか。

グリアン「こういう質問は怖いですよね。何かを言い忘れてしまうことがあったり、逆に言いすぎてしまう可能性もあるから、すごく危険に感じるんです。このレコードに対しての気持ちは、『罠』と『希望』です。立ち往生したり、とらわれてしまっていたり、怖い思いをした時は、このレコードが逃げられる“home”になればいいなと」

――ブレグジットのようなことが世界で起きていることについてアルバムで語ろうと意図していましたか。自分たちがどう思っているか、どう考えているかをより多くの人々に知らしめたいという気持ちはあったのでしょうか。

グリアン「僕たちはいつも意識的にブレグジットについて考えているわけではありません。国によって経済的な影響の度合いも異なると思うので、そういった類の話を過剰にするのは避けるようにしています。だから、僕たちはイギリス政府の動きに過剰に心配しすぎないようにしています」

――一方、昨年Earmilkのインタヴューであなたが「過去、数十年にわたってアイルランドはロンドンにインスピレーションを求めてきた。しかし、アイルランドはいま、ガール・バンドの登場によってその“創造的な臍の緒(the creative umbilical cord)”が切られたばかりである」と話していたのが印象的です。近年、アイルランドのダブリンからは、あなた達をはじめ様々なバンドが頭角を現し、活況を呈しているように映ります。そうした近年の状況には、どのような背景や変化が影響を及ぼしているのでしょうか。

グリアン「ロンドンのような場所では、多くの人が幼少期から政治や政府についての会話を頻繁にしていて、それが音楽的にも刺激を与えているというのは素晴らしい点だと思います。それによって、政府に対しての健康的な距離を取れて盲従することはなくなるし、若者も正確な判断ができるようになると思います。

最近、ゲイの人々の権利や中絶の権利などに関する重要な国民投票がありました。これらは、アイルランドの若者がもっと政治参加に向き合う非常に重要かつ火急なものでした。今起こったそれらの出来事はアイルランドの音楽シーンにいる多くの人々をエンパワメントしていると思います。共通の敵がいますしね。そしてもちろんクリエイティビティにとってとても重要な出来事です」

――ガール・バンドに関してはどのように考えていますか。

グリアン「ガール・バンドは、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインに影響を受けている部分はあると思いますが、典型的なアイルランドの音をほとんど出さないんですよ。どこか全く別の場所から、例えば火星からきたような音を出すんです。ガール・バンドはアーティストというものを再定義するのではなくて、その意味を新たに想像させている。それってすごくワクワクしますね」

――ガール・バンドは、アイルランドの音楽シーンを変えたと思いますか。

グリアン「そう思いますね。僕にとってアイリッシュ・ミュージックの大きな問題点は、弁解じみていて非常にソフトな点。でも、今はそれも良い点として捉えられ、発展している最中だと思います。ウィッピング・ボーイ(Whipping Boy)というバンドはプライドと自信を持っていてすごく良い。でも多くのバンド、例えばアッシュはすごく良い歌を書くんだけど、エッジさが足りないといった感じです。ガール・バンドがヨーロッパで一番エッジな音楽をリリースしたこともあって、みんながエッジさを持とうとか、最先端であろうと考え出したと思います」

――伝統的なアイリッシュ・サウンドを残しつつも、新しいことに挑戦したり、独自性を出すというバランスはとても難しいんじゃないですか。

グリアン「本当に大変です。僕たちは伝統的な文化も残していきたいし、面白い音楽も同時に作りたいと思っています。ガール・バンドは、オリジナルでオーガニックな存在だからそういうことをあまり考えすぎなくても良いんだと思う。だけど僕はロマンスや知識が好きだし、伝統的なアイルランドの音楽に対しての思いやりのような気持ちもあります。これからは、もっとそういった面を探求することになると思いますね」

――ありがとうございます。では、新作『A Hero's Death』の話を伺わせてください。先ほどの話を受けて例えるなら、前作『Dogrel』がアイルランド/ダブリンの今を描いたポートレイトでありサウンドトラックだとするなら、今作は、フォンテインズD.C.というバンド、あなた達個々の今を描いたポートレイトでありサウンドトラックであるという印象を抱きました。今作が生まれた出発点とはどのようなものだったのでしょうか。

グリアン「まず、新しいアルバムに向けて僕たちが考えていたことの中で一番伝えたいのは、このアルバムがファースト・アルバムに対するリアクションとして作ったものでは決してないということです。期待であれ批判であれね。違うものを作ろうとしたり、人々を驚かせようということを目的にしてアルバムを作ることは、結局のところそのコミュニティのためにだったり、そのコミュニティの感覚を確立するために曲を書いているようなもの。それは不自然すぎるし、そういう作り方はよくない。だから元からあるアルバムの存在を完全に無視して、新しい作品を作りたかったんです。

だから、ある意味では、これは、もう一つのデビューアルバムと言えるかな。あなたの質問は、もっと僕ら自身について知りたいんだよね、ごめん。ずっと僕たちはツアーをしていたから、アイルランドとかダブリンについて書く環境が今までなかったんです。あと、いかにもロックンロールって感じのものは書きたくなかったし。フー・ファイターズみたいなサウンドにもしたくなかった(笑)。僕はシャンパンを飲んでビバリーヒルズに住んでいるわけでもないし、ただ大きな音でギターを弾くだけ。みんなが存在する場所というのは、みんなの心の中にある。それが僕たちがすべての曲で言っていることです。ファースト・アルバムではダブリンについて触れてなかったけど、僕たちの心の中にはあったんです」

――今作が生まれた背景には、『Dogrel』のリリース後に行われたワールド・ツアー、とくにアメリカでの経験が大きく影響していると聞きました。今作には“Living in America”という曲もありますが、具体的にアメリカでの経験はあなた達にとってどのようなものだったのでしょうか。またその経験は、あなた達にどんな変化をもたらしましたか。

グリアン「アメリカでとくに何かあったわけではないんです。アメリカでの体験は、もっと現実的な感じでした。全然寝れなかったし、くたくたで。6日間のうち一睡もできなくて不眠症になってたから、ステージに出るために一晩中恐ろしいくらいお酒を飲んでなくちゃいけなかった。あの期間は本当に大変だったけど、みんな楽しもうとしていましたね。同時に、ヒステリックな感覚についてはなるべく気にしないようにしていました。それが僕らが掴みたかった感覚なんです」

――アメリカでの長期滞在によってバンドに何か変化はありましたか。

グリアン「正直、良い方向に変わっていったと思います。ずっと旅をしていて、そんなにたくさんの経験はしてないので、世俗的だったり、文化的な影響は受けませんでした。けれど、自分の中のアイルランド人としての感覚を実感することが多かったです。アメリカのような異国にいると、自分を守るためにアイリッシュであるという外側の部分を強くして、自分を覆い出すことがわかりました」

――面白いですし、よくわかります。アメリカでの経験は直接的にはアルバムに影響しなかったのですね。今回のアルバムのテーマはなんですか。

グリアン「単に自分の中で表現したいものや、整理する必要があるものがたくさんあったんです。そういうことが続いて、それを表現していきました。プライベートな生活でも悪い出来事は起きていて、でもそれを整理する時間はなくて、とにかく進まなくてはならなかった。いろんなところで仕事をして、とにかく常に、行け、進め!という感じだった。そういった状況に僕たちは悲鳴をあげていたので、それを表現したのが本作です」

――今作のコンセプトやテーマについて、あなたはインタビューで「Imaginary Universes(想像の世界)」「Introspective Journey(内省的な旅行)」と話されているのを目にしました。前作『Dogrel』はダブリン、アイルランドの現実を直視した作品でしたが、対して今作は、制作に没頭することによる逃避願望的な側面もあったりしたのでしょうか

グリアン「まさにそうですね。僕たちは、逃げる必要があったと思うんです。精神的に栄養失調になっていたので、残骸のようになってしまっていることを書く必要があったんです」

――アルバムの曲作りが、あなたにとって一種のセラピーのようになっていたということですか。

グリアン「そうです。セラピーにならなかったら、音楽を作ろうとはしないでしょう。自分のためでなかったら、自分からは何も生まれないでしょう?」

――では、今作のサウンドについて伺います。資料には、本作に影響を与えたアーティストとしてスーサイドやビーチ・ボーイズ、レナード・コーエン、リー・ヘイゼルウッド、ビーチ・ハウス、ブロードキャストといった名前があげられています。今作の曲作り、レコーディングに際しては、どんなアイデアなりイメージをバンド内では共有していたのでしょうか。

グリアン「ポジティブなサウンドですね。緩やかに波打っている川に浮かぶ木製のボート、水面下から差し込む光、響く足音。静寂でのどかな雰囲気をイメージしていました」

――プロデューサーのダン・キャリーとはサウンドのアイデアについて何か話し合いは行ったのですか。

グリアン「彼は、すぐにその人のことを理解することができ、そこに共感してくれる素晴らしいプロデューサーなので、ディスカッションをする必要はなかったんです。アルバムやデモを送ると、彼は『街の中のように、オーディエンスに囲まれているような音が欲しい』と言っていました。山の麓では山の頂上から聞こえるような研ぎ澄ました声にならない、とか」

――今回のレコーディングで、新しい音を作ったり挑戦したことはありますか。

グリアン「僕たちは、自分達の軸の部分を大切にしてきました。だから、全てのアルバムの曲が生で録音したものです。でも、今回はやり遂げたいことがあって、ギターのトーンや材質などにこだわりました」

――ギターについてはちょうど私も聞きたかったところです。前作『Dogrel』からの変化を挙げるとするなら、今作ではテクスチュアルなギター・サウンドが特徴的で、とくにメランコリックでサイケデリックな雰囲気もあるバラード調の楽曲が耳を引きます。中盤に置かれた“You Said”や“Oh Such a Spring”などはアシッド・フォーク的な雰囲気もたたえていますが、こうした変化はどのようにして生まれたのでしょうか。

グリアン「1つのアルバムから同じ11曲をステージで300回くらい演奏すると、違う曲のようになっていくんです。僕たちのそういう部分を表現する必要がありました。“Oh Such a Spring” や“You Said”を書いてるときは、もう少しスローでおさえたものにしなくてはいけなかった。周りを見渡して、回復し、自分たち自身を愛することが大切だった。しぼんでいくのを止め、振り返って物事を考え、そして価値のあることに反映する必要があったのです」

――アルバム制作の過程で、次回の曲作りで新しくチャレンジしたいことなどは見つかりましたか。

グリアン「アイリッシュ・ミュージックに恋をしました。今回メンバー間で、より「友人」としての絆が強まり、さらに「アイルランド人ミュージシャン」としての絆を育めたように思うので、それを表現したい。スイスやフランス、アメリカにいたとき、アイルランドの音楽のレパートリーが全然なかったんです。振り返れば、異国にいた時はそういうテイストの曲を作る時期ではなかったんだと思います。でも、今こうして母国にみんなで戻って、新しい思い出を作り、オーディエンスを構築していると、やっぱりアイルランドの伝統音楽は自分たちにも根付いていると感じます。だから次のレコードでもっとそういう要素のある音楽になったとしても驚きませんね」

――“A Lucid Dream”からはシューゲイザー的なサウンドスケープも感じられます。それこそビーチ・ハウスやブロードキャストの名前も連想したのですが、この曲はどのようなアイデアから生まれたのでしょうか。

Grian「ある日、ものすごくはっきりとした夢を見ました。1916年、イギリスによる弾圧に対抗したアイルランドの反乱軍として、あちこちで銃弾が飛び交う真っ只中にいたんです。ロンドン郵便本局の外にいる場面で、そのクレイジーな夢から目が覚めました。まるでハリケーンのような体験だったので曲にしたくなりました。“A Lucid Dream”は、銃弾が頭上を飛び交い、狂気と革命の渦巻くヴィヴィッドな夢の中にいるような感覚についての曲です」

――“Love is the Main Thing”はどうですか。ダブやクラウト・ロックの影響も聴き取ることができます。

グリアン「素晴らしく高水準のテクノやダンス・ミュージックっぽい音を作りたいと思っていたんです。そして閉ざされたような、疲れた声をメロディーに加えたいと思っていました。それはダンが興味を持っていたもので、隣の部屋でパーティーをやっているのが聴こえるような平面的な感じのバスドラムにしたいと言ってたんです。文脈的には愛がメインテーマで、でも同時に愛について自分自身を納得させようとしている誰かの話でもあるんです。愛をお互いに表現できている人々や嫉妬している人たちを見ている誰か。だから隣のドアから聞こえる音のようにしたかったんです」

――なぜテクノやダンス・ミュージックを取り入れたいと思ったのですか。

それは、僕らがこの混乱した世界に住んでいるからでしょうね。この世界では、自分の中にある真実を探して手に入れ、自分自身がこうであるという人間性を回復し、自分の価値を守らなければならない。そしてそれらを定義し、刻みつける。こういったことがこの世界において行う必要があるものだと思います。整理しなければならないものがたくさんあるんです。世界中に静かな、まだ見えない議論が提示されているようなもの。僕たちはそういったものを突破していかなければいけないんです。

――『A Hero's Death』というアルバム・タイトルは、IRAに参加して投獄されたアイルランドの劇作家ブレンダン・ビーハンの戯曲から取られた言葉だそうですね。「英雄の死」というフレーズには、『Dogrel』で築いた成功を乗り越え、あるいは否定することで新たなアイデンティティを手に入れようとするバンド自身の姿も重ねられているようで興味深く受けとめました。このタイトルにはどんな思いが込められているのでしょうか。

グリアン「そう。もともと、ブレンダン・ビーハンの作品から生まれたアイデアなんです。彼は、50年代から60年代にかけて活躍したアイルランド人の作家。彼の作品の中に“The Hostage(人質)”という有名な劇があります。アイルランド独立のためのアイルランドでの闘争についてのものです。その中にある女性のセリフから取っています。彼らはイギリス人兵士を人質にしており、アイルランド人は彼に対して不満をぶつけ、それがどんどん人間的な批判になっていくのです。すると一人の女性が部屋に入り、「あなたたちはみんなただ英雄の死が見たいだけだ」と言う。ブレンダン・ビーハンは面白いし、親しみやすい。そっけないけど面白いんです。彼は、シリアスかつ深遠で革命的なものをテーマとして取り上げるんです。そして、そのテーマを一般的な話に持ち込んでいくのがうまいんですよね。誰も欲しがらない英雄というのも、「あなたがあなたでいることの何が悪いのか?」という感じが面白くて、そこも自分にとって刺激になりました。それで、これはセカンド・アルバムのタイトルにするのがいいなと思いついたんです。何か特定のものを期待している人たちや、ファースト・アルバムが好きだった人たちは、もしかしたらセカンド・アルバムは好まれないかもしれません。それが“英雄の死”です。面白いし、理にかなってますよね」

――NMEのインタヴューであなたは「なぜ曲を書くのか、なぜいつも書いているのか、そこから何を得ているのか――その多くは、自分が生きていることを自分に知らせてくれる」と話していました。今作を完成させることで得た発見、あるいは教訓があるとするなら、それはどんなことでしょうか。

グリアン「僕たちには『NO』と言う選択肢があることに気づきました。このアルバムはよりシリアスで憂鬱なものかもしれないけど、ある意味、より遊び心に富んだ面白いものになったと思っています。そして特に音楽的にはとても自由な感覚があります」

――もう少し詳しく教えてください。

グリアン「サウンド自体は悲しくて鬱々と聴こえるかもしれないけど、“Love is the Main Thing”や”A Lucid Dream”などに含まれている想像力。それを表現できるだけで強い喜びを感じました。そして全体的にダンとの仕事はただ友達と楽しくて過ごしている感じで、誰がレコードについてどう思うかなんて心配はしていませんでした」

――「誰にも属していない/誰にも属したくない(I don't belong to anyone/I don't want to belong to anyone)」と繰り返す“I Don’t Belong”はとても印象的です。

グリアン「これは、自分たちの音楽への期待に対する拒絶を表していると思います。世間一般の世界に対する感覚というか。僕たちの次の音楽を待っている、またはステージに上がって演奏するのを待っている世界。「ヒット曲をやれ」とかね。それに対する自分たちの反応です。意図的にやろうとしたのではなく、自然に出てきたものです」

――そうしたフィーリングは、「誰かのために生まれてきたわけじゃない(I was not born to do other man's bidding)」と、周囲が寄せる理解や期待を拒絶する“I Was Not Born”からも窺えます。この曲は自分たちのどんな心理状態が反映された曲だと言えますか。

グリアン「“I Don’t Belong”と同じようなメッセージです(笑)。自分の音楽をただ褒めてくれる人と話していると、かなりの意見の相違が発生することがありますよね。親切にしてくれる人から全力で逃げ出したくなる。自分はもっと個人主義で、もう少し強くなりたいんだと思います。それでこんな曲を書きました」

――これから何か予定はありますか?

グリアン「人生で初めて、話題になった事件についての実話本を書くことになったんですが、それにすごく刺激を受けました。特に、イングランド国教会とアイルランドの墓石についてです。イングランド国教会では、コベントリーの墓石のアイルランド語の碑文は、そのフレーズが政治的でないか確認するために英語に訳さなければならないんです。僕たちの文化が政治的であるなんて、なぜ他人から言われなければならないのか。とんでもない侮辱だし怒りが湧きました。あとは、来週ロンドンのカムデンに移る予定で、うまくいけば様々な街や場所でパフォーマンスできそうです。日本にも早く行きたいです!」

――先日、年末から来年にかけて新たに組み直されたツアーのスケジュールが発表されたばかりですが、新型コロナウィルスの混乱が終息の気配を見せない現在、先行きはきわめて不透明といわざるを得ない状況です。今後の展望についてはどのように考えていますか。また、日本のファンはこの夏のフジロックであなた方のライヴが見れることを楽しみにしていたのですが、何かメッセージがあれば。

グリアン「日本が大好きです! 日本で、ライブする日が待ち遠しいです」

photography Pooneh Ghana(JP)/Kevin Condon(EN)

text Junnosuke Amai

FONTAINES D.C.(フォンテインズD.C.)

『A HERO’S DEATH(ヒーローズ・デス)』

(ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ)

日本盤ボーナス・トラック収録予定、解説/歌詞/対訳付

1. I Don’t Belong

2. Love Is The Main Thing

3. Televised Mind

4. A Lucid Dream

5. You Said

6. Oh Such A Spring

7. A Hero’s Death

8. Living In America

9. I Was Not Born

10. Sunny

11. No

— I think the new album “A Hero’s Death” is the upgraded version of the image of the band which you guys have established with the debut album “Dogrel”. In this interview, I’d like to ask you about how this new creation “A Hero’s Death” was born and how the band changed through making the record.

Grian : Okay.

— Before I start asking you about the new album, could you look back and tell me what does the previous album “Dogrel”, which spread the name of the band Fontaines DC to the world and got nominated for the Mercury Prize, mean to you?

Grian : That record is a commentary of the environment that we were living in at the time, which was specifically a certain kind of area, mainly the city center. We were very influenced by the ghosts of the past, you know. The haunted streets, statues of great writers, great artists, and great poets. I think we wanted to channel that extent. We love Dublin. We kinda wrote about stories of our life at the time and characters in Dublin. This album is very much a commentary on this audience, much more confessional.

— As you just said, through “Dogrel”, you were talking about the loss of Irish tradition and culture of Dublin which was caused by the expansion of capitalism, such as Brexit, worldwide economical crisis, or gentrification issues. But what was the actual message you guy tried to convey with the album?

Grian : I’m always afraid that kind of question because I don’t really want to try to reduce or try to say over to sentence, you know. Because I feel like it’s sort of dangerous. But I think that the feeling on the record is one of kind of entrapment and hope. Kind of being stuck or trapped in place and being haunted be the home that you can get out.

— Were you conscious about talking about whats going on in the world, such as Brexit, on this album either to let your feelings out or spread the awareness to more people?

Grian : We certainly weren’t consciously thinking about Brexit. And we do try to avoid talking about that kind of stuff too much really because it probably wouldn’t affect the economy in different countries. So we didn’t have to worry about what the English politician was.

— I remember you were saying “For theist couple of decades, Ireland has pretty much been looking over to London for inspiration. It’s only beginning to cut the creative umbilical cord now. It’s the first time in a while and I think the reason for that is Girl Band.” On the interview for earmilk last year. A variety of bands are coming out of Ireland, Dublin these years including you guys, and they all are active in some music scene. What do you think is making this phenomenon?

Grian : I think one great thing that inspires music in places like London usually is that they have a real discourse about government and politics from an early age. I think what they do is they breed a healthy distrust in the government, and young people have really been up to gauge. What’s happened is, there’s been certain referendums recently that were really important like gay rights, abortion rights, and all there things. These things are important and imperative in bringing Irish youth into politics. I think what that’s done now is it’s kind of empowered lots of people in Irish music. There’s kind of almost a common enemy, you know. And that’s really important for creativity.

— What do you think Girl Band did for that?

Grian : I think what they did was, they’re certainly influenced by My Bloody Valentine, but for the most part, they don’t sound like they’re typically Irish. They don’s sound like they’re from anywhere really. They kind of sound like they’re from Mars. I think what that did is, it reimagined what artists meant to be. Instead of redefining, it completely reimagined it. I think that was really exciting.

—Do you think Girl Band changed Irish music scene a lot?

Grian : Yeah I think so. For me, one of the main problems with Irish music is it’s often been very apologetic and very soft. But I think it’s developing its edge now. I think that bands like Whipping Boy did a great job of kind of having sort of pride and confidence. But for the most part, with bands like Ash and stuff, they write nice songs but they’re not edgy enough. But I think that’s on the development sides now. It’s developing because Girl Band came out with the edgiest kind of music in Europe. Then that made people think, why not have that and be at the fotefront of cutting edge music.”

— I bet it’s really hard to keep the balance between trying to hold some Irish sound in a way to inherit the tradition and trying to make something new or unique to yourself.

Grian : Yeah totally. I do want to preserve our culture and I also want to make some interesting music, you know. I think Girl Band is the band who don’t have to worry about it too much. They’re entirely original and organic. And that’s why they’re great. But I like the romance, wisdom, and compassion in traditional Irish music as we. And it’s probably something that I will explore a lot more in the future.

— Okay, now let me ask about the newest album “A Hero’s Death”. For me, it felt like “Dogrel” is more like a portrait or soundtrack of Ireland/Dublin, and the new album is more like a portrait or soundtrack of the band, Fontains D.C., and yourselves. What kind of blueprint did you guys have in your mind when you guys started making the album?

Grian : First of all, the most important thing that we kind of considered for the new album was not to write as a reaction to the first album. What’s people’s expectations or critical expectations. And what we decided was that if we were to consciously write a different album for the sake of being different and surprising, that would be as conformist as writing an album to establish a sense of community for community sake. Both things are contrived, and therefore detrimental to the process. So we wanted to write an album in absolute ignorance of having been a pre-existing album.

Yeah so in a sense, this is kind of like another debut album. I’m sorry, your question was more about this being reflective towards ourselves. I think that’s because we didn’t have an environment to write about Ireland or Dublin because we were on tour all the time, and I also didn’t want to write about being a rock ’n’ roll band on the rolls, you know. Because I don’t want to put on and don’t sound like the Foo Fighters denominator (laughs). I’m not living in Beverly Hills drinking champagne, and just playing really loud guitars. So we decided that the place we still exist and that everybody else exists is within ourselves and that was really the place that we were talking about all along. Even the first album wasn’t really about Dublin. It was about the place within ourselves anyway.

— Do you think the experience of touring the states brought something to the band though? Like there’s a track called “Living in America” on the album, we heard that the America tour after “Dogrel” had huge influence on the new record. Can you tell us how?

Grian : It was nothing specifically America or out time in America. It was more of the surrealist sort of experience of America that we have, you know. It was when we were not sleeping, weren’t taking care of ourselves. And I needed to drink an awful lot to go on stage overnight because I went six days without any sleep, I just got insomnia. The while time was rough, and we were trying to enjoy it. At the same time, we were trying not yo worry about those great sense of hysteria, about the time there. And that’s what we were trying to capture.

— Did the experience of being in America so long change the band in any way?

Grian : Honestly, it changed us in a good way. It didn’t make us more worldly or more cultured because we didn’t really experience too much. We were traveling most of the time. However, it often accentuated my sense of Irishness. When I’m in a different country like America, I begin to wrap myself in Irish muscles to protect myself from the rest of the world.

— That’s interesting, and it does make sense. So America wasn’t the direct influence for the album. Then what is the concept or the theme of the album?

Grian : I just had things that I needed to express, and I had things that I needed to organize within myself. I think that went on and expressed. There were many things , you know. And some bad things have happened to us in our personal lives or whatever. We didn’t have the time to sort it out so we just had to move on because we were just working around, just go! go! go! all the time. I think that part of ourselves was screaming for a voice. So we just gave it that voice.

— In an interview, you were talking about the album using the words like “Imaginary Universes” and “Introspective Journey”. Do you think escapism is one of the element of the record?

Grian : Absolutely. Yeah, I think we needed to escape. We were almost like malnourished spiritually, so we just had to wrote ourselves a wreckage.

— So was writing the songs for the album like some kind of therapy for you?

Grian : Yeah absolutely. I suppose in a way, I’d never really want to write music if it wasn’t therapeutic. Because what I think is that if it’s not for you, then it’s not from you, you know.

— True. Now tell me about the sound of the new record. We see the names of artists like the Suicide, The Beach Boys, Leonard Cohen, Lee Hazlewood, Beach House, Broadcast, as the influence on the album. What kind of image or ideas of the sound did you guys have for the record?

Grian : I’d say positive sound. It was like, like a wooden boat floating on an undulating river, and light shining from beneath the surface of the water on them. Kind of footsteps echoing in. In moments of tranquility and serenity, yeah.

— Did you have any discussion about sound ideas with the producer Dan Carey?

Grian : He’s incredible to work with because he understands you straightaway. You don’t really need that discussion because he feels it all straightaway and is incredibly empathetic as a producer. So I think we sent him the album, our demos. Then he said he wanted to have a sound like the music is an audience surrounded by, like in a town. At the Bottom of a mountain, not devote the vocals are broadcast from the top of the mountain.

— Did you guys try anything new this time to make the sound you guys wanted for the record?

Grian : We still wanted to keep it very much live as its core. So all of the album was recorded live. But there was some stuff we wanted to put over, and I think we’ve probably paid a lot more attention to guitar tones and stuff.

— Yeah, I was gonna ask you about that textual guitar sound on the album. “You Said” and “Oh Such a Spring” have some acid folkish atmosphere even. How did this transition happen?

Grian : I think, you know, when you go on stage and play the same 11 songs from an album 300 times, the sound started sounding like something else. And then, we really needed to give voice to those part of ourselves. So when we wrote songs like “Oh Such a Spring” or “You Said”, we needed to slow things down. We needed to look around, recuperate, and love ourselves. We need to stop being so faded paced all the time. We needed to look back and think about things, and reflect what’s worthwhile, you know.

— Did you find anything new you want to try next time through the process making the album?

Grian : We have kind of fallen back in love with Irish music. I think what happened was we bond as friends more, we bonded over a certain amount of Irish musicians, then we went on. We didn’t really develop on our repertoire of Irish music while we were in places like Switzerland and France and the states, because it just didn’t really seem like the kind of time to develop our taste in Irish music while we were in those places. But now we’re all back together and creating new memories, and building an audience around. Irish traditional music feels relevant to us again. So I wouldn’t be surprised if the next record has more of the element.

— What was the initial idea for the track “A Lucid Dream”? I can feel some shoegazing sound scape and reminds me of Beach House or Broadcast.

Grian : I woke up from a dream, a lucid dream I was in. I was in the middle of the Irish rebellion in 1916 against British oppression. And we thought that I was kind of in the middle of it all and there was gunfire going everywhere. And it was outside the GPO, which is the . And so, I woke up from the stream and it was a crazy kind of dream. It felt like a hurricane. So I just want to write a song about it. The music really was written to give that feeling of being in a vivid lucid dream with bullets flying over your head and madness and revolution.

— What about “Love is the Main Thing”? We can hear some dub or krautrock influence on this track.

Grian : I wanted to, we wanted to play the sound of like really high ceiling of techno. Kind of dance music. And added the melody on it with this kind of close up, tired voice. It was what Dan was interested and he said that he wanted to make the bass drum sound like the party was happing next door. Kind of horizontal, you know. As for the context, love is the main thing but it’s also somebody trying to convince themselves of that. Somebody’s watching people being able to express their love for one another, and being envious. And that’s why it sounds like it’s next door.

— What do you think made you guys want to play techno or dance music?

Grian : I think it was because we live in a world of such confusion. In that world, you try and find some truth within you and recover the person that you are, and the values that you have. And try and carve out some definition of them. I think that’s what we need to do with the worlds. There are a lot of things that just needed to be organized. It’s almost like the whole world is engaged in any kind of silent arguments presented. And it needs to just burst.

— What’s the story behind the album title “A Hero’s Death”?

Grian : The original idea came from Brendan Behan’s play. He’s an Irish writer from the 50’s and 60’s. He has a play called “The Hostage”. It’s a line that a woman says in the play basically. The play is about the Irish struggle for independence in Ireland. They have and English soldier hostage, and they begin to complain to him. And it becomes more and more humanized as it goes on. Then a woman walks into the room and just says “You’re all looking for a hero’s death.” Brendan Behan is funny and relatable. It’s kind of dismissive and funny. He takes something that’s serious, profound, and revolutionary as a subject, and reduces it into something like your own generic. For heroes that no one wants, what’s wrong with just being you? I found it very inspiring. I thought that would be a good title because I thought it’d be a funny name for a second album. For all the people who are expecting a particular thing, or anyone who liked our first album and might not like our second album. That’s a hero’s death. It’s funny and makes sense.

— On the interview for NME, you were saying “I’ve been thinking about why I write and why I’ve always written, what I’m getting out of it, and a lot of it is to let myself know that I’m still alive.” Did you discover anything new this time through making the album?

Grian : I discovered that we have a choice to say no. And even though this album is a lot more serious and almost maybe depressing, I think it’s more playful in a way. And especially musically, there’s a sense of great freedom.

— Can you tell us a bit more about that?

Grian : You know, even though it might sound sad or depressing, the imagination involved in some of the songs like “Love is the Main Thing” and “A Lucid Dream”. Just being able to express that gave us loads of joy. And the whole thing was, when we were working with Dan, it was just like six friends having loads and loads and loads of fun, not worrying about what anyone’s gonna think of the record.

— What kind of feeling is reflected on the track “I Don’t Belong”?

Grian : I think it’s a rejection of people’s expectations about our music. It was brought on by that feeling of there’s a world out there. The world waiting for our next music or waiting for us to get on stage and play. Play the hits, you know. It was just like a reaction against that. But it wasn’t something I decided. It just came out spontaneously.

— How about “I was Not Born”?

Grian : Same kind of message (laughs). So I think, there a great deal of disagreement in conversations you have with people who just want to give you compliments about your music. That can be nice. But sometimes when somebody is being nice to you, all you want to do is run away. I think that leaves me wishing that I was more individualistic and a bit stronger. I think that’s why I wrote those tunes.

— So what’s coming up next? Can you share your future plans with us?

Grian :For the first time in my life, I feel inspired to write about tome news stories. Specifically ones about The Church of England and Irish gravestone. The Church of England has rules that and Irish-language inscription on a Coventry gravestone must have a translation with it to ensure the phrase is not mistaken as being a political statement. I think you can’t say our culture is political culture and it really really offended me and insulted me, and it made me angry. Other than that, I’m moving to Camden, London next week and hopefully start performing at some places and in different cities soon. I do hope we can come over to Japan soon too!

— your Japanese fans are hoping that too! It was such a bummer Fuji Rock got cancelled and we had to miss the opportunity to see you guys performing this summer. Can you give a message to your fans in Japan?

Grian : I love you Japan! We can’t wait to come over and play some shows in Japan real soon!

— Thank you so much for your time today.

Grian : Thank you!

photography Pooneh Ghana(JP)/Kevin Condon(EN)

text Junnosuke Amai

関連記事のまとめはこちら

https://www.neol.jp/music-2/

外部リンク

- 「セラピーにならなかったら、音楽を作ろうとはしないでしょう。自分のためでなかったら、自分からは何も生まれないでしょう?」Interview with Fontaines D.C. about “A Hero’s Death”

- MOTORPOOLがキュレーションするオフシュート・パーティService Areaが始動

- 釈迦坊主 & TAIGEN KAWABE(Ill Japonia/BO NINGEN)「トレンドや知識は関係なく、なんで自分の中でこれが好きだったのかという核の部分が大切」

- Big-Oことオオスミタケシ自身が体験した90’s カルチャーやシーンを切り取り、2020 年代に向けてエディット“RULES curated by Takeshi Osumi”

- 「ガラパゴスに毒されているという葛藤を乗り越えた先で、陰と陽の両方を楽しむところに行きたい」Interview with Dos Monos about 『Dos Siki』

この記事に関連するニュース

-

旅行者はGoogleを活用し続けつつ、AI生成のソーシャルメディアコンテンツにも肯定的

PR TIMES / 2025年1月14日 10時45分

-

この英語ってどんな意味?「 plot twist 」

OTONA SALONE / 2025年1月11日 7時0分

-

英語での会議や会話で自分の意見を述べたいときは?“I think~”以外の使える表現のバリエーション【ビジネス英会話のコツ】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月2日 9時15分

-

スリーシェイク所属の早川大貴がクラウドネイティブ技術を推進するCNCF Ambassadorsに就任

PR TIMES / 2024年12月23日 10時45分

-

【愛しとーと】国際機関ESQRの品質優秀ダイヤモンド賞「Quality Choice Prize 2024」を受賞!

PR TIMES / 2024年12月20日 13時45分

ランキング

-

1天正遣欧使節・千々石ミゲルの墓、長崎県諫早市の文化財に…ミカン畑での墓石発見から20年

読売新聞 / 2025年1月15日 17時0分

-

2芥川・直木賞に選ばれた3作家 どんな人物?

毎日新聞 / 2025年1月15日 20時3分

-

3芸能人なぜ呼び捨て?「日本語呼び方ルール」の謎 日鉄会長の「バイデン呼び」は実際に失礼なのか

東洋経済オンライン / 2025年1月15日 9時20分

-

4高齢者は「体重」が重要…標準を下回ると死亡リスクが急上昇

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月15日 9時26分

-

5スニーカーのインソールを変えるだけで「靴の機能は劇的にアップ」する。“初心者が買うべき”一足とは

日刊SPA! / 2025年1月15日 15時51分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください