自動車認証不正問題であぶり出された課題

ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2024年6月18日 11時30分

「報道部畑中デスクの独り言」(第372回)

ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム。今回は、国内自動車メーカー各社の認証試験不正問題について—

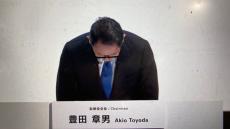

トヨタ会見で謝罪(オンライン画面から)

2024年6月3日、自動車業界に衝撃が走りました。

自動車の大量生産に必要な「型式指定」について、5社で不正の報告があったことが国土交通省から明らかにされました。先のダイハツ工業の認証不正を受け、国土交通省が現状について報告を求めた結果です。

午後4時マツダ、午後5時トヨタ自動車、午後6時ホンダ……自動車各社はこの日、1時間刻みで緊急の記者会見を行いました。上記の3社のほか、ヤマハ発動機、スズキでも不正が明らかになり、国土交通省はこの5社に対し、順次、立入検査を行いました。

改めて不正の内容をおさらいしておきます。

■トヨタの場合

★エアバッグの認証試験で本来の自然起爆ではなく、より厳しい衝突条件を作り出すため、タイマーで時間指定した自動起爆による開発試験データを、認証データとして申請した

★歩行者の頭部ダメージの試験で衝撃の角度をより厳しい条件で行った開発試験データを認証データとして申請した。

★後面衝突で燃料漏れなどをチェックする確認試験で、本来1100kgの台車を使うべきところ、北米基準の1800kgの台車で得たデータを使った

★エンジン出力試験で狙った出力が得られなかったため、コンピュータ制御を調整した

——

エアバッグ試験については、自然起爆では速度、衝撃によってばらつきが出ます。設計通りの精緻なデータを得るには、タイマー起爆の方が適切と解釈したということです。歩行者衝突試験は、人体に見立てた鉄球をぶつける際に、衝撃角度を国内基準が50度のところ、より条件が厳しいとされる欧州基準の65度で試験を行いました。同様に歩行者衝突試験で、測定部位を左右逆で行ったものがありました。つまり、輸出仕様の左ハンドル車のデータを流用したというものです。設計上は左右で条件が同じということで、安全性には問題ないとしています。後面衝突試験は大型車の多い北米基準で、より大きな衝撃となる重い台車で実験を行いました。エンジン出力試験については、出力が得られなかったことによる不正な操作と言えますが、その後、原因が排気管の問題であったことがわかっています。

ホンダ会見で謝罪(オンライン画面から)

■ホンダの場合

★騒音試験を最重量グレードと最軽量グレードで行う際、試験条件の範囲を超えた重量で測定し、実際の数値は範囲内のものに書き換えていた

★原動機=エンジンの出力試験で、すでに型式指定を取得している車種のデータに近づけるよう書き換えていた

——

騒音試験については、同じ車種で重量の最も軽い車が加速騒音では不利とされます。遮音材が少ないなどの理由です。一方、重量の重い車はエンジンにより負荷がかかるため、定常走行では大きな音が出るとされます。そうした性質から最重量、最軽量のグレードで車種の“騒音最大値”を測定しようというのが本来の検査の趣旨です。ただ、試作段階では設計変更などで重量が当初の数値より変化することもあり、その都度、再試験が必要になります。それを避けるため、重量を当初決められた条件をさらに厳しくして測定したというものです。

エンジン出力試験については、例えば車名が違ってもエンジンは共通というものがあります。また、一部改良をしてもエンジンの仕様そのものは変わらないケースもあります。ただ、その場合でも出力値に違いが出ることもあり、再試験や解析が必要になります。それを避けるために、すでに型式指定を得ているエンジンの出力値に近づけるようデータを書き換えたというものです。

マツダ会見で謝罪(オンライン画面から)

■マツダの場合

★衝突試験のうち、乗員の保護を評価する試験でエアバッグの自然起爆ではなく、タイマーを使った起爆試験のデータを申請データとして使用した

★エンジン出力試験で点火時期補正機能の一部を停止して計測したデータを申請データとして使用した

——

衝突試験はトヨタのケースとほぼ同様。エンジン出力試験は、実車では走行による風により、適度な吸気温度に保たれるところ、試験設備では走行風がないため吸気温度が上昇し、点火時期補正機能が働くため、試験でその機能を止めたというものです。

「認証制度の根底を揺るがすものであり、自動車メーカーとして絶対にやってはいけないこと」(トヨタ・豊田章男会長)

「認証制度に関わる様々な試験はお客様に安心安全に製品を使っていただくための大前提になるもの。この結果を大変重く受け止めている」(ホンダ・三部敏宏社長)

「不正と言わざるを得ない事案が発生したことについて、経営としての責任を重く受け止めている」(マツダ・茂籠勝弘社長)

記者会見した3社のトップは冒頭におわびし、今回の責任について認識を明らかにしました。一方、各社とも安全性、法規の基準には問題がないことを強調、会見の雰囲気自体は、よくある“不祥事会見”とは違ったものでした。

ホンダ・三部敏宏社長(オンライン画面から)

「悪質性はないが、遵法性に対する考え方が甘かった」(ホンダ・三部社長)

マツダ・茂籠勝弘社長(オンライン画面から)

「目的としては精緻なデータがとりたいというものだった。さらなる安全に生かしていきたいという想い」(マツダ・茂籠社長)

トヨタ自動車・豊田章男会長(オンライン画面から)

中でも、トヨタの豊田会長の率直な口ぶりが目立ちました。

「残念な気持ちと、“ブルータスお前もか”という感じではないか。トヨタは完ぺきな会社ではない。まだ改善の余地があるという気づきを得ることができた」

「当局と相談しながら、この仕様でこういう試験をしましょうと決めているが、やり方はあいまい、メーカー間や担当者の解釈の違い、仕向け地によってもルールは変わる」

「全体像を把握している人は自動車業界では一人もいない」

国土交通省の求めに応じ、数万件を確認したところ、問題のあるケースが6件あったと、レアケースであることを強調。そして、認証制度の課題についても言及しました。

「会見で言うべきではないと思うが、これをきっかけにすり合わせをして、何が客のため、日本の自動車業界の競争力向上に繋がるか、制度自体をどうするか、議論につながるといいなと思う」

振り返るに、今回の不正自体は決して許されるものではありません。認証制度の信頼性を大きく揺るがすだけでなく、これに伴う出荷停止により、組み立て工場だけでなく、部品を供給する企業にも影響を与えました。また、各社トップの姿勢は「厳しい条件であれば問題はない」という、ある種の傲慢さととられても仕方ありません。猛省が求められます。

一方、これを機に認証制度の現状について省みる余地はあるでしょう。

自動車のカタログをご覧になった方ならご存知かと思いますが、巻末には主要諸元表(英語では「SPEC INFORMATION」などと書かれています)があります。クルマの寸法、重量、エンジンやサスペンション、ブレーキの形式、タイヤサイズ、燃費の数値などが記されている、いわばそのクルマの「プロフィール」ともいえるものです。認証はそのプロフィールに誤りがないことを証明するもので、これらを正確に想定します。ただ、カタログに載っている事項は認証全体のごく一部で、実際にはより多岐にわたります。さらに認証項目には衝突性能、環境性能などの試験も加わってきます。

認証項目については道路運送車両法の保安基準というサイトで閲覧することができますが大変細かく、国土交通省の担当者によると、これらを紙面にまとめれば約2000ページ、「六法全書二冊分」に相当するそうです。認証作業の担当者はこの膨大な項目から必要な部分をマニュアルや手順書に落とし込み、作業をしているとみられます。その項目は1台の車に対して、100は下らないそうです。「全体像を把握している人は自動車業界では一人もいない」……豊田会長の発言に象徴されるように、極めて複雑な認証の元に1台の自動車が成り立っているわけです。

かつての自動車業界で、高性能をアピールするためにエンジン出力競争が激しかった時代がありました。競争が過熱し、「自主規制」の建前で登録車の上限を280馬力としていたこともありました。また、燃費競争の激化で、変速機のギア比を必要以上に上げたり、装備を簡略化した「燃費スペシャル」なるグレードも存在していたことを思い出します。

しかし、クルマ社会が成熟し、そうしたカタログを飾るだけの「数字のマジック」がだんだん通用しなくなってきました。エンジン出力にしても、燃費にしても走行環境によって大きく変わる……虚偽のデータは決して許されませんが、そこまで厳密な条件での再試験や解析が必要なのか……そんな分野も少なくないと思われます。

さらに、「100年に一度の大変革」、技術は日進月歩で、電動化や知能化、自動運転など……最新の技術に対応した認証項目も今後、飛躍的に増えていくでしょう。安全性能や環境性能が軽視されてはなりませんが、官民で人数が限られる中、より時代に合った効率的な認証制度の構築が必要ではないか……会見では記者からもこの種の指摘がありました。

特に示唆に富むのはトヨタが行った後面衝突試験、今後、EV=電気自動車の普及で車両重量が増えていくと予想される中、国内基準で1100kgの台車を使うことが適切かどうかは早晩議論の対象になるでしょう。

国土交通省

そして、何よりも認証制度を現代の基準に合わせるために最も大切なのが、自動車業界と国土交通省の「相互信頼」だと思います。もちろんこれは「癒着」という意味ではありません。安全・環境を守るため、そして自動車産業の発展のため、目標に向かって何が必要なのか、それこそ「官民」一体となって真剣に取り組むことだと思います。

「日本の型式指定制度は、国連の自動車認証制度WP29 の枠組みと調和したものとなっている。試験方法も国連基準に沿った取り扱いにする必要がある。その上で、各国で規定する認証の提出書面に関する手続きは合理的なものになるよう見直しをやってきた。これからもメーカーとの意見交換はしっかり行いつつ、合理化できる部分は合理化していかなくてはならない」

斎藤鉄夫国土交通相は4日の記者会見でこのように述べました。認証制度の見直しに前向きな姿勢を示しながら、これまでの反応を正当化する発言には「われわれは間違っていない」という姿勢が見え隠れします。

一方、自動車メーカーにはトップの発言を聞いていると、おわびはしているものの「お上の言うことを仕方なしにやっている」という「面従腹背」の姿勢も感じます。自動車ジャーナリストの大御所だった三本和彦さんは存命中、「日本のメーカーは役所に言われないと何もしない」と業界の対応に疑問を呈していました。あれから四半世紀、時代は下っていますが、一連の問題はこうした官民の関係から噴き出してきたものと感じざるを得ません。そんな問題で割を食うのはいつもユーザーです。

国土交通省は有識者らによる検討会で今後の対応を議論し、夏ごろの取りまとめを目指しています。国際基準もにらみ、日本自動車工業会をはじめとする業界団体が今後どんなアクションを起こすかも注目です。

(了)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本の「スゴい技術」が世界基準に!? 「踏み間違い防止」が国連基準化、要件は? 日本発の安全技術とは

くるまのニュース / 2024年11月19日 17時40分

-

「新基準原付」 国交省と警察庁が同時発表 同じバイクで原付と自動二輪の区別をつける方法とは

バイクのニュース / 2024年11月17日 15時10分

-

125ccも50ccと同等に! ついに誕生「新基準原付」不都合を抱えたままスタート 足並み揃わないルール作り

乗りものニュース / 2024年11月13日 17時44分

-

「巨額赤字」日野自動車、大底脱すも見えない進路 財務指標は悪化の一途、統合の行方も見えず

東洋経済オンライン / 2024年11月9日 8時10分

-

気掛かりなリコール届け出件数、ホンダは原付108万台、マツダは「CX-60」3万4461台[新聞ウォッチ]

レスポンス / 2024年11月1日 8時28分

ランキング

-

1標津川で「流された」男児が死亡 通報から3時間後に下流で発見

毎日新聞 / 2024年11月23日 20時56分

-

2石破首相、日朝首脳会談に意欲「会いもせず非難しても始まらない」…家族会は「タイムリミットがある」

読売新聞 / 2024年11月23日 19時13分

-

3斎藤元彦氏側が知事選で「広報全般を任された」会社に報酬支払い、SNSでは違法との指摘相次ぐ

読売新聞 / 2024年11月24日 1時20分

-

4神戸港沖合で貨物船と押し船衝突、押し船の3人投げ出され2人救助されるも1人死亡…1人不明

読売新聞 / 2024年11月24日 0時6分

-

5【裁判詳報】不可解な関係 20年にわたり売春の収入を”渡し続けた女”と”受け取り続けた女” 強盗致死事件 共謀はあったのか”渡し続けた女”が証言

RKB毎日放送 / 2024年11月23日 15時4分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください