6月20日は『世界難民の日』 映画・絵本で現状を知るきっかけに 私たちが今日からできること

日テレNEWS NNN / 2024年6月20日 22時1分

6月20日は『世界難民の日』。難民の保護と支援に対する関心を高め、苦境に立ち向かう勇気をたたえる日として2000年に国連総会で決議されました。映画や絵本といった身近なもので、難民の現状を知ってもらおうとする取り組みを取材しました。

外務省のホームページによると、難民とは「紛争・災害によって本来の居住地を離れざるを得なくなった人々」のことを指します。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が6月13日に発表した情報では、難民は過去最多となる1億2000万人に到達(2024年5月時点)。日本の人口に相当する人々が故郷からの避難を余儀なくされていて、12年連続で増加しているといいます。

■映画を通して知る“難民の姿”

19日に東京・TOHOシネマズ 六本木ヒルズで開催されたのは、『世界難民の日・特別上映イベント』です。

上映されたのは、『難民アスリート、逆境からの挑戦』。東京 2020オリンピック競技大会に出場した“難民選手団”に光を当てたドキュメンタリーで、紛争や迫害で故郷を追われたアスリートが、スポーツとともに逆境からはい上がる姿を追っています。俳優のアンジェリーナ・ジョリーさんが製作総指揮を務めています。

上映のきっかけは、毎年行われている難民に関する作品を上映する『難民映画祭』。11月に開催予定の今年の作品の選定をする中でこの作品が見つかり、パリ五輪およそ1か月前という時期に「多くの人に見ていただきたい」という思いから、『世界難民の日』に上映することになったということです。

国連UNHCR協会の難民映画祭担当・山崎玲子さんは、「(東京五輪は)コロナ禍での開催だったので、難民選手団に私たち自身も直接お会いすることができなかった。メディアの報道も限りがありましたし、まだまだ難民選手団というチームがオリンピックで活躍していることが知られていないと思います。ウクライナの人道危機、イスラエルとガザの紛争があり、一般の方たちの難民問題への関心も高まっているとき。この時期に多くの方たちに見ていただきたい」と話しました。

■日本で暮らすシリア難民の男性に聞く“私たちができること”

映画好きということで上映会に参加したという20代・会社員の女性は、「この映画を見て、様々なバックグラウンドを持つ人がいろんな困難を乗り越えて、家族の絆・周りの人とのつながりを大切にしてこれからも生きていくんだなというのを感じられて、見てよかった」とコメント。また「映画を見ることで自分の身の回りから一歩引いた視点で世界のことに思いをはせるという、いいきっかけになった。それぞれの国・地域の歴史や文化を勉強したい」と、語りました。

また上映会には、UNHCR駐日事務所に招待されて訪れた難民の男性も。話を聞いたアナス・ヒジャゼィさん(30代)はシリア出身で、3度の国内避難を経て故郷にいられなくなり、レバノンに避難。その後2019年に学生として来日し、現在は会社員として働いています。

アナスさんは映画を見て、「このような映画を見ると、皆さんは“難民の方は強い”と思うかもしれない。でも、そうとは思わなかった。生き残ることは“強い”けれど、私たちは非常にさみしいです。根っこがない、国に帰ることができないので。ずっと1人だと感じている。この映画を見てそう感じました」と、感想を話しました。

そしてアナスさんに、「今日から私たちができることは何かありますか?」と質問すると、「難民の背景を知ること。難民が(近くに)いなくても、自分で調べること。すごく視野が広がる」と語ってくれました。

この作品はオンラインでも6月20日から30日まで視聴可能。若い世代が参加しやすいよう無料で見ることもでき、また寄付つき鑑賞を選択することもできます。寄付は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)とオリンピック難民財団の活動に半々ずつ役立てられるということです。

■絵本で描くロヒンギャ難民の現状

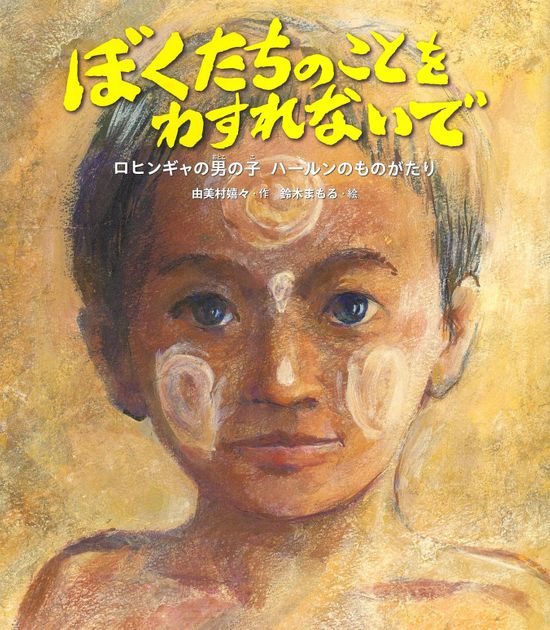

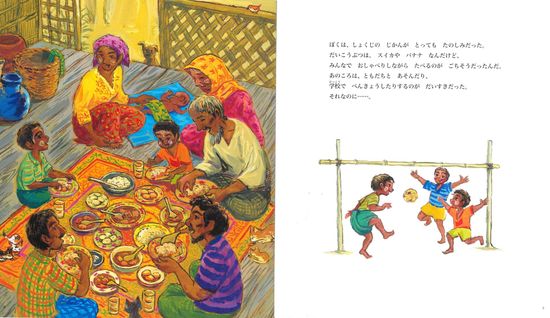

難民について知ることができる手段として、“絵本”という形も。『世界難民の日』に出版された『ぼくたちのことをわすれないで ロヒンギャの男の子・ハールンのものがたり』(由美村嬉々・作、鈴木まもる・絵 佼成出版社 刊)は、ミャンマーのラカイン州にくらす少数民族・ロヒンギャを描いた物語です。

国にも帰れず、難民キャンプを出ることもできず、将来の夢を描くこともできない一人の少年・ハールンの目線から、ロヒンギャ難民の子どもたちの現状を絵本を通して伝えています。

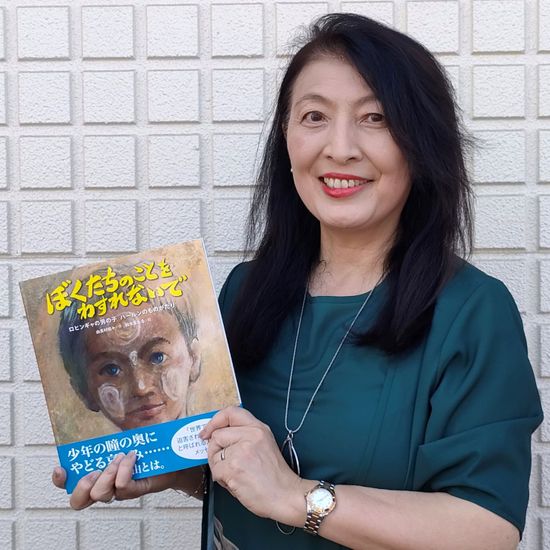

作者の由美村嬉々(ゆみむら・きき)さんが、在日ロヒンギャ男性や群馬・館林市でロヒンギャを支援している人たち、難民キャンプに訪れたことがある写真家たちに取材し、オリジナルストーリーとして作り上げました。

“絵本だからこそできること、伝えられること”について由美村さんに取材すると、「一番大きいことは、絵本は文章だけでなく、絵の力で伝えることができるということです。たとえば、表紙の男の子の表情は、なんともいえない哀しみをたたえています。“この子はどういう子なんだろう?” “日本人ではなさそうだ" “何があったんだろう?”そういったことを瞬時に考えさせる力があると思います。また、絵本だからこそ、やわらかい心を持った子どもたちに難民の存在を知ってもらうことができます。自分とは違う環境にいる子が世界にいるということを、絵本を通して、少しでも記憶に残してもらいたいと思います。そうすれば、その子が大きくなってから、もっと深く知りたいと思ってくれるのではないでしょうか」と回答してくれました。

また、編集担当の鈴木亜紀さんは「5歳ぐらいから、大人まで読んでいただきたい」とし、「子どもには、ぜひ大人が読んであげて、難民について一緒に考えるような声かけをしてあげてほしいと願います」とコメントしました。

この記事の動画はこちらから再生できますこの記事に関連するニュース

-

6月20日「世界難民の日」 映画「難民アスリート、逆境からの挑戦」特別上映イベント開催!

PR TIMES / 2024年6月20日 15時15分

-

ロヒンギャの人たちのことも忘れないで 難民キャンプの子どもたちの現状を伝える絵本

OVO [オーヴォ] / 2024年6月20日 7時0分

-

ロヒンギャの人たちに起きたことと、難民キャンプの子どもたちの現状を伝える絵本『ぼくたちのことをわすれないで ロヒンギャの男の子・ハールンのものがたり』2024年6月20日(木)発刊

@Press / 2024年6月18日 10時15分

-

ロヒンギャ難民の絵本出版 「人権侵害知る機会に」

共同通信 / 2024年6月15日 17時19分

-

世界難民の日・特別上映イベント「難民アスリート、逆境からの挑戦」

PR TIMES / 2024年6月3日 12時45分

ランキング

-

1山本耕史 妻・堀北真希さんとの結婚を考えた本当の理由「よくよく考えたら…」 ファーストキスは?

スポニチアネックス / 2024年6月23日 11時41分

-

2伊藤沙莉は朝ドラ終了後に18歳年上演出家と結婚へ…“大親友”松岡茉優ゴールインが刺激に?

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月23日 9時26分

-

3「ほぼ全裸」ポスター巡り苦言のひろゆき氏らに嚙みつく…セクシー女優の"場外乱闘"が思わぬ展開に

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月22日 9時26分

-

4渡辺美優紀 ぴったりトップス&超ミニスカ姿披露に「天使」「良い女すぎる、可愛い」「美脚」の声

スポニチアネックス / 2024年6月22日 17時33分

-

5小泉今日子 都知事選立候補者乱立に「ふざけないで」訴え 「面白いからやってみようとかはやめてほしい」

スポニチアネックス / 2024年6月23日 15時29分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください