“昭和の紙芝居”がイタリアで進化 日本の街頭から姿消すも海外で人気に 元アナ・杉上佐智枝が取材

日テレNEWS NNN / 2024年6月20日 6時10分

街の中心部に、市立図書館や児童書専門店がある本の街・イタリア北部のボローニャで毎年春に開催されている、世界最大の児童書専門展『ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェア』。2児の母で、『絵本専門士』として全国各地で絵本の読み聞かせなどを行っている私、日本テレビの杉上佐智枝が現地で取材しました。

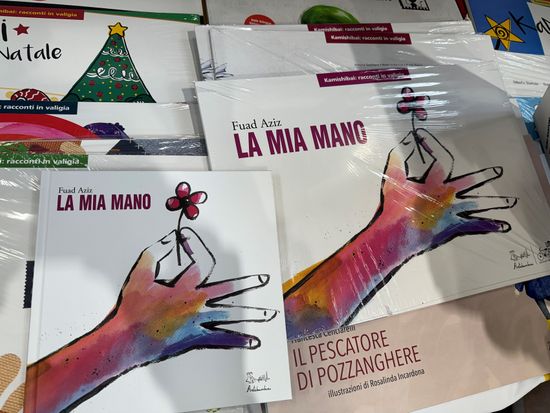

世界約100の国と地域から、1500以上の出版社がブースを出すブックフェアで、目に飛び込んできたのは「KAMISHIBAI」という日本語。こちらは、『Artebambini』イタリア紙芝居文化協会のブースです。

懐かしい自転車の“荷台スタイル”のものや、紙芝居もたくさん並んでいました。

そして、日本ではあまり見かけないカラフルでポップな『舞台』と呼ばれる紙芝居用の枠も展示されていました。

私、杉上は、絵本専門士であると同時に紙芝居を研究し、世界中に広めることなどを目的に活動する『紙芝居文化の会』の会員でもあります。

1930年頃に日本で生まれた「紙芝居」。その人気はむしろ海外で高まっていて、ベトナムやヨーロッパなどで“KAMISHIBAI”として人気を博しています。2001年に日本で設立された『紙芝居文化の会』の会員は増え続け、2023年5月現在、日本そして世界56の国と地域で856に及ぶ個人・団体の会員を迎えています。

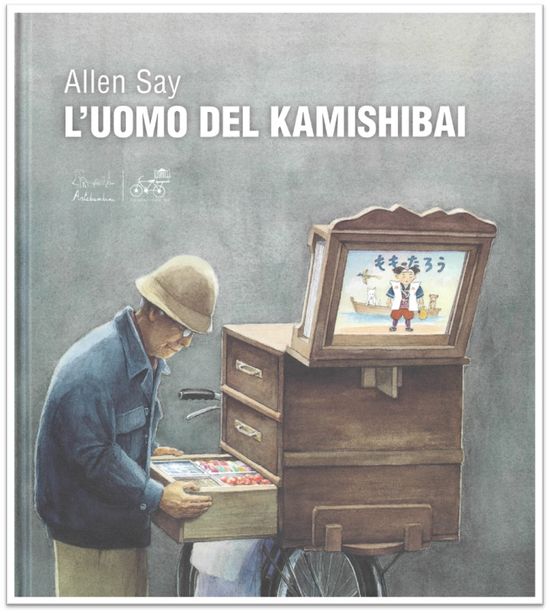

ブックフェアの会場を取材していると、アメリカ人作家が手がけた“日本の紙芝居”を題材にした絵本を見つけました。

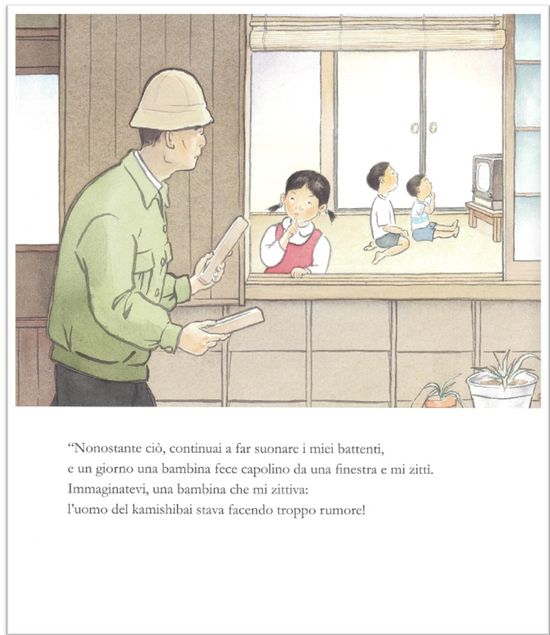

物語は、テレビの発展によって子どもたちの紙芝居に対する関心が失われた日本が舞台。

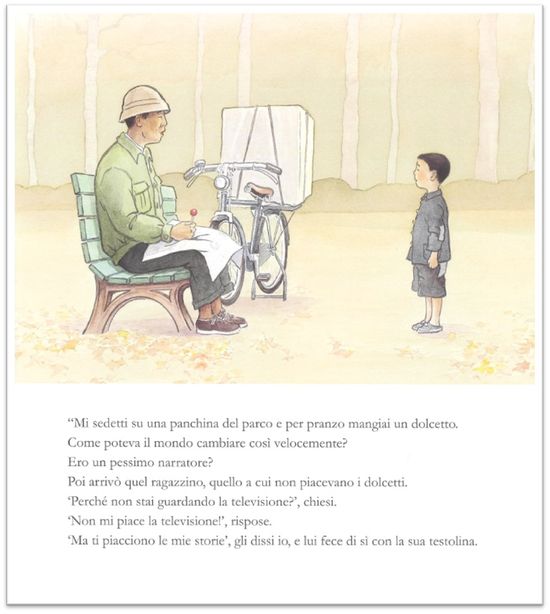

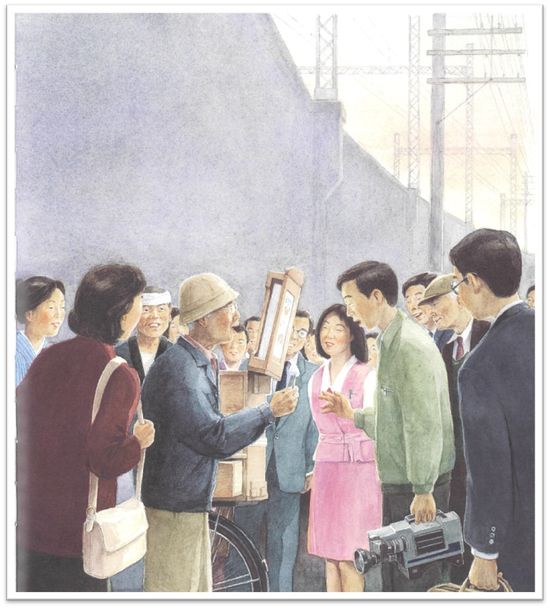

かつての紙芝居師が、数十年ぶりに様変わりした街に出て昔を思い出していると、当時 紙芝居を見に来ていた子どもたちが彼を取り囲み、一番印象的だった子どもがテレビマンになって現れます。

今も紙芝居が好きだという彼の姿を見た紙芝居師は、翌日も紙芝居を携え、街に出る決心をするというストーリーです。

■イタリアで設立された『紙芝居文化協会』

20年ほど前に、このブックフェアで日本の紙芝居に出会い、普及活動を始めたという『イタリア紙芝居文化協会』のマウロさんに話を聞きました。

杉上「なぜ、紙芝居を始めたのですか?」

マウロさん「日本の出版社が、長く続く古い語り方を教えてくれました。 “この方法はすごい!”と僕たちはとても感動したので、やってみたいと思いました」

杉上「紙芝居の魅力は何だと思いますか?」

マウロさん「拍子木の音、大きな声でストーリーを話す、ということ。スピーカーなどを通していない“肉声”であるということ。本を読むというのは個人的なこと。せいぜいもう1人がいるくらい。でも、紙芝居というのはみんなで(物語を)共有するということなんですね。他の人と一緒に読む、それはとても重要な紙芝居の特徴だと思います」

マウロさんは、かつて日本の街中で行われていた大勢で一緒に物語を見て楽しむ独自の紙芝居文化に、魅力を感じたといいます。

■日本の紙芝居がイタリアで独自に進化

日本の伝統的な紙芝居の枠部分は『舞台』と呼ばれ、これがゆっくり開くことによって観衆が引き込まれる…。まさに、劇場の幕が開くのと同じ大事な役目があり、あるフランス人の男の子は、この舞台を“魔法の箱”と呼んでいたとか。

日本では、茶色のシンプルな舞台が一般的ですが、ブースに飾られていた気持ちが明るくなるようなヒマワリ色の舞台は、カラフルなイタリアのイラストにもよく合っていました。そして、そこには遊び心あふれる仕掛けが。『イタリア紙芝居文化協会』会長のパオラさんが、紙芝居を実演してくれました。

拍子木を「カンカン」と鳴らして始まるスタイルは、日本の伝統へのリスペクトが感じられます。見せてくれたイタリアの紙芝居には、丸い穴が空いていて、そこから指を出して動物のシッポなどを表現したり、紙を半分引き抜くと違う絵柄になるなど、独自の工夫がありました。

マウロさん「紙芝居の強みは、言葉があって、イメージがあって、“劇場”があるということ。この3つはものすごく力を持っている。どんどんテクノロジーばかりに寄っている今、こういうものはとても大事だと思っています」

■「学校の中に“人の声”を」…マウロさんが語った“夢”

マウロさんには、今後に向けて3つの夢があるそうで、「まずは、学校の教壇に紙芝居を置くこと。今、教育現場には新しい電子機器ばかりが増えていき、人同士のやりとりが減っている。学校の中に“人の声”を、皆で気持ちを共有しあえる紙芝居を入れていきたい」と、明かしてくれました。

そして、「次にエコロジーの観点から、街の中に自転車で紙芝居を持っていきたい。そして3つ目は、障害のある方々、特に耳の不自由な方に向けての活動で、紙芝居を使っていきたい」と、今後の夢を語ってくれました。

紙芝居は、環境や教育、多様性などの社会課題にアプローチできる「サステナビリティ」を最も体現できるメディアではないでしょうか。そして、それはもちろん日本の状況にもあてはまります。

そして最後に、イタリアと日本でこれから一緒にやっていきたいことを聞いてみました。

マウロさん「12月7日の『世界KAMISHIBAIの日』。この日に、“平和”というものに対して、何かやりたいと思っています。“平和”というのは、会話と物語を通して形作られていくものだと思っているからです」

■編集後記

『紙芝居文化の会』の呼びかけで、2018年に制定された「世界KAMISHIBAIの日」。日本独自の文化財である紙芝居の共感の力で、平和を希求する日です。紙芝居文化の土台を作った、まついのりこ先生いわく、絵本の「個の感性」と紙芝居の「共感の感性」、それが人間らしく生きるための両輪である、と。SNSの普及で「発信」の時代になり、特に子どもたちに共感の力、生きる喜びを感じてもらえる紙芝居の役割は、これからますます増えていくと感じています。約9900キロ離れたイタリアでも、根っこの思いはまったく同じ、そのうえでイタリアらしい遊びと華やかさ、社会課題の解決にも志を向けていることに感銘を受けました。テレビの普及と紙芝居の衰退の関係があるからこそ、令和のテレビ人として、今、紙芝居でできることを追求していきたいと思います。

(取材・構成 杉上佐智枝)

この記事の動画はこちらから再生できますこの記事に関連するニュース

-

6月20日は『世界難民の日』 映画・絵本で現状を知るきっかけに 私たちが今日からできること

日テレNEWS NNN / 2024年6月20日 22時1分

-

ロヒンギャの人たちに起きたことと、難民キャンプの子どもたちの現状を伝える絵本『ぼくたちのことをわすれないで ロヒンギャの男の子・ハールンのものがたり』2024年6月20日(木)発刊

@Press / 2024年6月18日 10時15分

-

オオカミより強い“青ずきん” 絵本で性別の固定観念を壊す 元アナ・杉上佐智枝がイタリアで取材

日テレNEWS NNN / 2024年6月15日 7時40分

-

ホラーアニメ「闇芝居 十三期」放送決定 深夜のテレ東を昭和レトロの闇が覆う

おたくま経済新聞 / 2024年6月8日 18時0分

-

決してひとりでは見ないでください。ゾッとする絵本『あっちがわ』の新作を、紙芝居にして東京タワーで上映。昨年国内外の観光客を震わせた展覧会が、各界のホラーを引き寄せる!

PR TIMES / 2024年5月29日 17時45分

ランキング

-

1【終活は万全に見えたが…】中尾彬さんに相続問題浮上 法定相続人である“元妻との息子”への連絡は一切なし、元妻が告白「怒っています」

NEWSポストセブン / 2024年6月21日 11時15分

-

2都知事選掲示板にヌードポスター ひろゆき氏「世も末」 SNSで批判噴出

日刊スポーツ / 2024年6月20日 18時52分

-

3テレ朝・並木万里菜アナと佐々木一真アナ 7月の人事で報道局に異動

スポーツ報知 / 2024年6月21日 2時0分

-

4飲食店の「タッチパネル批判」と誤解され... 孤独のグルメ原作者「さすがに滅入りますね」

J-CASTニュース / 2024年6月20日 15時0分

-

5「佐々木希に似てる」仲間由紀恵の珍エピソードで注目集めた生瀬勝久の“美人すぎる妻”

週刊女性PRIME / 2024年6月21日 10時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください