「スマホ脳疲労」もの忘れ・うつの原因に……脳神経専門医オススメ“スマホ3か条”で早期改善へ『every.16時特集』

日テレNEWS NNN / 2024年6月22日 17時59分

最近、若い世代に“もの忘れ・うつ”が増えているそうです。その原因は、スマホの使いすぎによって脳に大きな影響を与えている「スマホ脳疲労」だといわれています。脳神経の専門医たちがすすめる、スマホの使い方の見直しや五感を刺激する生活とは?

■スマホ脳疲労とは?

東京、葛飾区の脳神経内科(金町駅前脳神経内科)。この日はじめて受診したという34歳の大野さん。

大野祥太郎さん(34)

「仕事をしていても頭がボーッとしてしまって、午後になってくると、あれこうだったっけ」

半年ほど前から“もの忘れ”が増え、仕事に支障が出ているといいます。院長の内野勝行医師によると、最近こうした“若い人のもの忘れ”が増えているそう。

大野祥太郎さん(34)

「日またいで1時くらいまで起きてたり…」

脳神経内科医 内野勝行 医師

「なるほど、スマホでいろいろ動画見たり?」

大野祥太郎さん(34)

「動画見たり、家で仕事したりとか」

内野勝行 医師

「スマホの使い方かもしれませんね」

原因は“スマホ脳疲労”ではないか、とのこと。スマホの使いすぎによって、脳に大きな影響を与えているというのです。

■うつ病のリスクも…スマホと脳の関係

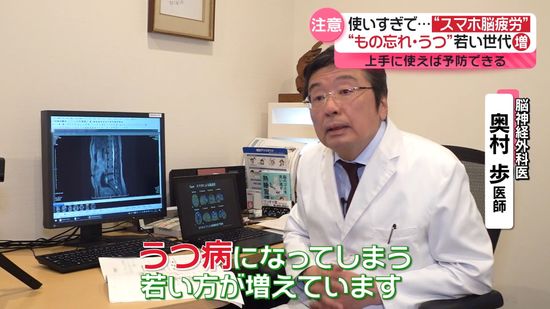

こうしたスマホと脳の関係について日本でいち早く研究を始めたのが、脳神経外科の奥村歩医師(岐阜・岐南町/おくむらメモリークリニック)。

脳神経外科医 奥村 歩 医師

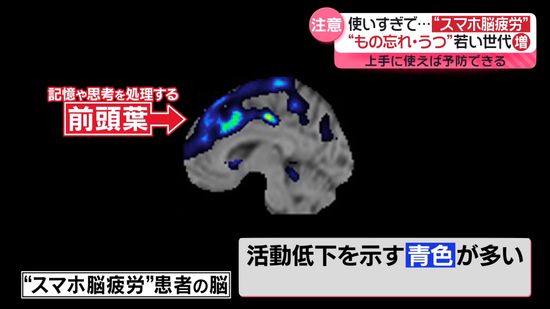

「特徴的なのは脳の前頭葉の機能が低下する。それが“スマホ脳疲労”ですね」

スマホ脳疲労の患者の脳を調べると、記憶や思考を処理する前頭葉で、活動低下を示す青色が多く、これは認知症に近い状態だといいます。

スマホ脳疲労と指摘された女性(42)のカルテです。

「もの忘れが激しく、集中力が無い」

「昨日、何したか(思い出せない)」

女性(42)は“一日中スマホを肌身離さず”見ていました。やがて“メールの通知音を聞くと息苦しさを感じるように”。

■スマホ脳疲労の原因になる習慣

脳神経外科医 奥村 歩 医師

「“スマホ脳疲労”前頭葉の疲れを放置しておくと、うつ病になってしまう若い方が増えています」

スマホ脳疲労を治すために注意したいスマホの使い方とは…

脳神経外科医 奥村 歩 医師

「持ち運びができるのでどこでもできてしまう『ながらスマホ』『だらだらスマホ』ね」

ながらスマホとは、食事などをしながらスマホを見ること。だらだらスマホとは、ボーッとなんとなくスマホを見ている状態のこと。

脳神経外科医 奥村 歩 医師

「そうすると膨大な情報が脳に入ってくる。その影響が夜残ってしまうので、思ったより熟睡できていない。それが脳疲労を生み出している」

ながらスマホにより、無意識に多くの情報が脳に入ることで脳がフル回転し続け、寝ている間も深い睡眠をとれないのがスマホ脳疲労の原因だと言います。

■五感を刺激して脳機能回復へ

――どうすれば改善できるのでしょうか?

脳神経外科医 奥村 歩 医師

「一時的に脳が疲れて、認知症そっくりの症状が出ているだけなので、生活を改善したりスマホの使い方を見直したり、よく寝られる生活をして脳機能を回復できるんです」

奥村医師がすすめたのは「上手にスマホとつきあう3か条」だ。

1.ながらスマホをやめ、スマホだけに集中

2.深い睡眠を妨げるので、寝る前にはスマホを使わない

3.五感を積極的に刺激。スマホで視覚を使ったら、聴く、味わうなどして五感刺激のバランスをとることが大事

――この使い方の指導により、スマホ脳疲労の女性の症状は1か月ほどで回復に向かったそう。

■“脳疲労”をためないためには…

一方、最近、スマホ脳疲労と指摘された大野さん(34)。家で仕事をすることが多く、閉じこもりがちになり“五感刺激がうまくいかない”とのこと。

そこで内野医師は、家の中で五感を刺激するため、「ある音」と「ある味」を生活に取り入れるようアドバイスをしました。

■脳に良い体験「ガンマ波サウンド」を試聴

東京、柴又でその音と味の体験会が。こちらは内野医師が地元のお年寄り向けに行っている「脳に良い体験会」。

ぶるぶると震えるこの音は、「ガンマ波サウンド」と呼ばれる加工された音。努力して聞き取ろうとすることで、脳にたまるアミロイドβというタンパク質を減らしやすくするんだそう。

脳神経内科医 内野勝行 医師

「(ガンマ波の)音を聞くだけでアルツハイマー病の原因になるアミロイドβタンパクを減少させると実験で明らかになった。アミロイドβは30代からどんどん蓄積していくので、それを減らすことはとても大事です」

■医師考案「オメガ3脂肪酸」入りスープ

また、味覚を刺激するため、内野医師考案のスープも。抗酸化成分が多いトマトや野菜を使い、さらに、植物性のアマニ油をかけていただきます。ポイントは、アマニ油に含まれるオメガ3脂肪酸という成分。

脳神経内科医 内野勝行 医師

「オメガ3をとることで、血流が上がるので、頭の中の酸素がまわり、血液の流れがよくなり、認知症やうつのリスクも減ってくる」

スープを試食した人

「うん、おいしい」

***

大野さんはこうした味や音(の刺激)を生活に取り入れ、“スマホ3か条”を守ることにしました。受診から3週間後、自転車に乗って現れた大野さん。最近“もの忘れ”が改善してきたと言います。

大野さん

「そうですね。調子も良くなったかなと思う」

「(スマホの)時間を決めるとか、できる限り夜に不必要に使わない習慣をつけることで、朝気持ちよく起きられるようになって、かなり改善されてきたと思ってます」

趣味のサイクリングも復活しました。

■脳疲労が早期改善する“スマホ3か条”

スマホ脳疲労の改善が見られた大野さんは、“スマホ3か条”を守り、仕事の合間には、震えるガンマ波サウンドが聞けるアプリで、聴覚を刺激。

大野さん

「ポジティブに生きられるようになったかな、という気持ちがみなぎってきたような気がします」

さらに、料理で五感を刺激。自炊することで味もにおいも楽しむように。

大野さん

「いただきまーす」

内野医師オススメの、オメガ3脂肪酸が豊富なアマニ油を、みそ汁や納豆に入れ、その味を楽しんでいると言います。

大野さん

「結構いけるんですよ。納豆と油っていい感じで」

大野さんはスマホと上手に付き合い、五感を刺激する音や味も積極的に楽しむことで、早期に脳疲労が改善されたと言います。

大野さん

「スマホ見ながら食事ってすごくムダだった。味を楽しむのと健康の恩恵を受けられる感じが大事なことなのかな」

***

いまや、“スマホなしでは生活できない…”と感じる人も多いはず。

脳疲労がたまらないよう、ぜひ一度、“スマホ3か条”を意識して、スマホの使い方を見直してほしいと医師たちは話しています。

(6月19日『news every.』16時特集より)

この記事に関連するニュース

-

「年寄りにはわからないから」と敬遠していると脳が老いる…高齢者が本当に使うべき「デジタルツール」とは

プレジデントオンライン / 2024年6月26日 10時15分

-

「攻めのリハビリ」を実践するために“いい医者連携”が必要なのはなぜか【正解のリハビリ、最善の介護】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月26日 9時26分

-

スマホ契約で「マイナカード」必須に?……政府「国民を詐欺から守るため」 保有率73.8%…ない人は?【#みんなのギモン】

日テレNEWS NNN / 2024年6月21日 11時6分

-

貧乏ゆすりでもOK…認知症リスク高めのデスクワーカーが元凶の「脳のゴミ」を流す"ながら有酸素運動"の方法

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 6時16分

-

認知症の元凶「脳のゴミ」を掃除する…脳神経専門医が推奨する1日1杯の「特製スープレシピ」大公開

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 6時15分

ランキング

-

1那須2遺体 死亡夫婦の長女を殺人容疑で逮捕 店の経営権独占狙う?

毎日新聞 / 2024年6月27日 13時10分

-

2【速報】大学生が転落死した美人局事件「少年院送致」決定を不服とした少女側の抗告を棄却 大阪高裁

MBSニュース / 2024年6月27日 16時5分

-

3JR新宿駅で警察官が刺されたか “路上生活者の女”の身柄を確保

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月27日 10時44分

-

4元検事長の定年延長訴訟 原告側「100%勝訴。国会で真相解明を」

毎日新聞 / 2024年6月27日 16時50分

-

5繁殖用の小型犬3匹を殺した疑い、「行き場のない犬に対する責任取った」…「2匹はすでに死んでいた」と一部否認

読売新聞 / 2024年6月27日 11時8分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください