「明日は俺か」死とつながった極秘訓練 特攻“伏龍”とは? 軽く扱われた少年の命…元隊員が語った親友の最期【戦後80年】

日テレNEWS NNN / 2025年2月7日 7時18分

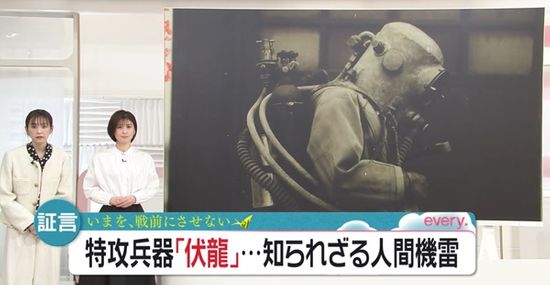

太平洋戦争末期、アメリカ軍の本土上陸に備え、ある特攻兵器が考案されました。海底に潜み、船を爆破する「伏龍」です。その無謀さに疑問の声が上がっても訓練は続き、多くの少年が殉職。2016年に取材した元隊員は、亡くなるまで壮絶な体験を伝えました。

■多くの死者も…過酷な訓練の証言

鈴江奈々アナウンサー

「『いまを、戦前にさせない』。戦後80年となる今年、二度と戦争を繰り返さないために、様々な特集をお伝えしています。日本テレビではこれまで、戦争の体験者を取材し、多くの貴重な証言を得てきました」

桐谷美玲キャスター

「今回は、戦時中に極秘に進められた海の底の特攻部隊、多くの死者を出しながらも続けられた過酷な訓練の証言です」

■爆薬つきの竹ざおを持った隊員の姿

観光地として知られる、神奈川・鎌倉市の稲村ヶ崎。ここにある戦争末期の遺構を、2016年に訪ねた。ツルハシで削った洞窟。この狭い空間に、ある特攻部隊が配置される予定だった。

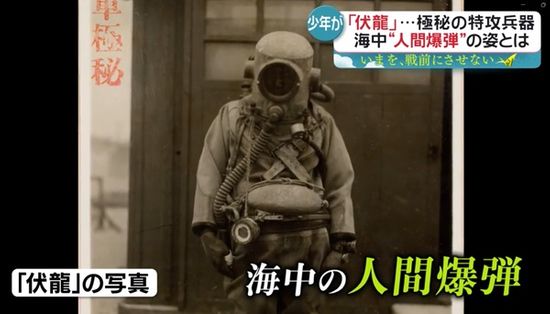

その姿を伝えるブロンズ像が取材当時、神奈川・横須賀市の門奈英子さん宅に保管されていた。潜水服姿の隊員をかたどったものだ。持っているのは竹ざおで、先端には爆薬がついている。海底に潜み、船を爆破するこの特攻部隊は「伏龍」と呼ばれていた。

■敵の船を海底から攻撃する計画

1945(昭和20)年4月、沖縄本島にアメリカ軍が上陸。その年の内に、本土にも上陸してくると予想されていた。伏龍は海沿いの陣地に配置され、上陸が始まる直前に海の中に展開。押し寄せる敵の船を海底から攻撃する計画だった。もちろん、生きて戻ることはない。

いわば海の中の“人間爆弾”だった伏龍。なぜ、このような兵器を日本は作り出したのか。

■“新たな使い道”として伏龍を考案

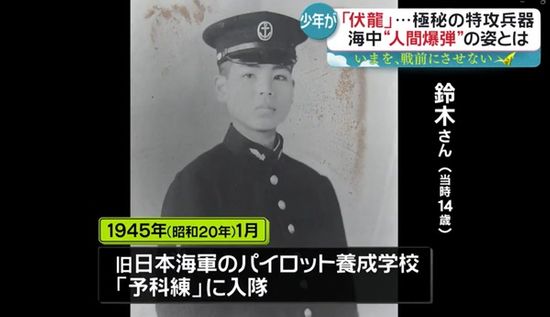

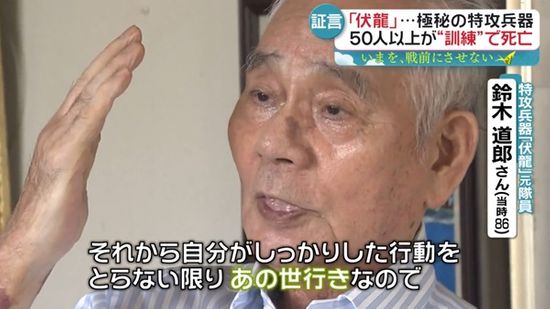

伏龍の訓練を受けていた鈴木道郎さん(取材時86歳、2023年に93歳で死去)。元々パイロット志望で、14歳だった1945年1月、旧日本海軍のパイロット養成学校「予科練」に入隊した。

──どうせ戦うのなら飛行機に乗って戦いたい?

鈴木さん

「そうそうそう。(日本が)負けるなんて、夢の夢にも思っていなかったですよ」

しかしこの時、敗色は濃厚。体当たり攻撃「特攻」を行う飛行機の数も減っていた。海軍はパイロット要員として大量に若者を採用していたが飛行機がなくなり、彼らの“新たな使い道”を探していた。そうした中、伏龍が考え出された。

■「こんなの抱えて特攻やるんか」

1945年5月、鈴木さんの部隊で特攻隊員の募集があった。「国のために」と応じると、様々な体力測定が行われた。

──どういう特攻かは?

鈴木さん

「いやいや。(説明は)全然ない」

なんの説明もないまま、240人の中から鈴木さんを含む7人が選ばれた。そして、横須賀市の海軍対潜学校に送られた。そこで初めて伏龍の装備を見せられ、説明を受けたという。

──これだって言われた時、どう思いましたか?

鈴木さん

「ぽかーん、ですよ。(目の前が)真っ暗というわけではないけれど、『えーっ、こんなの抱えて(特攻)やるんか』と」

隊員が持つ竹ざおの長さは約5メートル。そもそも、船が真上を通らない限り届かない。実戦で役に立つのかと疑問視する声もある中、訓練は始まった。

■対潜学校、海辺のテントで「目隠し」

その訓練とはどのようなものだったのか。鈴木さん一家と、海軍対潜学校の跡地に向かった。2016年、跡地の一部は防衛装備庁の「艦艇装備研究所」になっていた。鈴木さんは71年ぶりにこの場所に立った。

「あれ、あそこに(防空壕の)穴がある。間違いない。ここが対潜学校。対潜学校には(特攻隊員が)大勢おりまして。当時はテントがばーっと張ってあって、外から(訓練が)見えないようにしていました」

一般の人の目に触れないよう海辺にテントを張り、目隠しにしていたという。

「海は本当に当時のまま一緒ですね。たまらないです」

■毒物の専門家「想像できない悲惨さ」

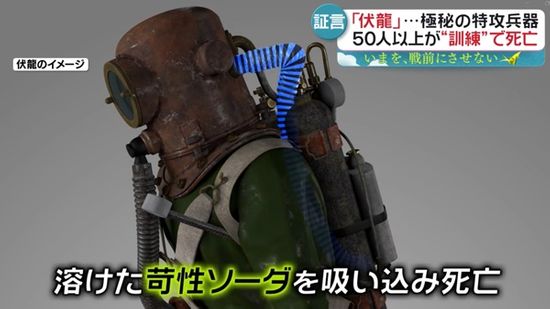

実際に訓練が行われていたのは、横須賀市の野比海岸だった。訓練にもかかわらず、この周辺で50人以上が死亡したといわれている。

原因の一つが、急ごしらえで作った潜水器。伏龍は潜水時間をより長くするため、吐いた息から炭酸ガスを除去する「清浄缶」と呼ばれる箱を装着していた。

この中身は劇物の苛性ソーダ。清浄缶が破損し、海水に溶けた苛性ソーダを吸い込み

死亡する隊員が多かったという。

2016年、東京・品川区の昭和大学薬学部。毒物に詳しい沼澤聡教授の研究室で、苛性ソーダに海水をかけてもらった。するとすぐに溶け始め、温度は約50℃に達した。この溶液は強いアルカリ性を示し、皮膚につくと刺すような痛みに襲われる。

これを吸いこんだとしたら、どうなるのか。

沼澤教授

「気道中に水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)の溶液が入ってしまえばヤケド状態になりますので、ほぼ呼吸ができなくなると思います。その状況を想像できない悲惨さだと思います」

安全性に問題があった伏龍だが、毎日のように死者が出ても訓練は続けられた。

■鈴木さんが嫌った「きーっ」という音

伏龍は身につける際、最後に面ガラスをはめ込む。鈴木さんは、その音が嫌いだった。

「その時に『きーっ』と音がするんです。その音が嫌なんです。一番嫌です。そいつがかかると、もう外部からシャットアウト。それから自分がしっかりした行動をとらない限り、あの世行きなので」

逆に海底から浮上し、面ガラスを外すとどうだったのか。「(空気が)うまい!っていう。あー、よく生きとったな、という感じですね」と鈴木さんは回想する。

■海底に墜落「しまった、死んじゃった」

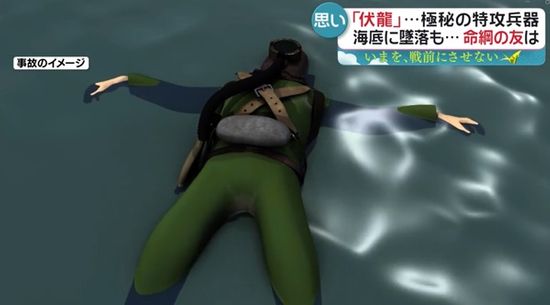

伏龍は操作も難しく、鈴木さんはそれで命を落としかけた。その日、鈴木さんは船から命綱をつけ海に入った。訓練は、潜水と浮上を繰り返し行うというもの。伏龍は頭を傾け側頭部のスイッチを押すと、空気が抜けて潜水するが、その加減が難しい。

なかなか沈まないので、多めに空気を抜いた瞬間、浮力を失い、重さ70キロの装備もろとも海底に墜落。気を失った。「しまった、死んじゃったと思いました」と鈴木さん。

この時、命綱を握っていた親友の中馬(ちゅうまん)さんが綱の異常な動きに気づいてくれた。

鈴木さん

「ばーっと(命綱で)引き上げて、中馬が『鈴木どうした、落ちたか?』と」

中馬さんは3つ年上の17歳。最年少だった鈴木さんの面倒をよく見てくれたという。「兄みたいな感じですね。いつも中馬の話の、私は聞き役でした」としのんだ。

時間があると海岸に行き、故郷・鹿児島やそこで暮らす母の話をしてくれたという。

■鈴木さんが命綱を握っていた親友は

しかし、その中馬さんは訓練中に死亡する。浮力を失い、頭から海底に落下したのだ。この時、命綱を握っていたのは鈴木さんだった。

鈴木さん

「命綱が終わり頃、わずかにおかしいな、ぐにゃぐにゃとした、つんつんと突くような感じ。『班長殿、中馬がおかしいです』と言ったら『引き上げろ』と」

引き上げると、鉄でできた潜水帽が潰れているのが目に入った。

鈴木さん

「頭から落ちた。カブトをとってみたら、目がこんな大きな眼球(飛び出して)。『鈴木』と空に手を上げて、『俺はここにおるぞ』と手を握ったら力がなくなって。それで死んじゃった」

■一切残されていない隊員の公式記録

目の前で息絶えた親友。その現場である、横須賀市の久里浜を訪ねた。あの時、もう少し早く、命綱の動きに気がついていれば…。後悔が消えない鈴木さんは海に向かい、右手を上げて敬礼。そして声を上げた。

「中馬、来たよー。おーい」

装備の安全性や作戦の実効性が検証されないまま、訓練が続けられた伏龍。若者たちの命は、驚くほど軽く扱われていた。

鈴木さん

「『鈴木』と言って手を上げた時の顔が今でも夢に見ますし、心から消えたことはないです」

ただ一つ頼れるもの。それは、命綱を握る仲間だった。

「私は中馬に守られて、それで中馬を殺しちゃって。申し訳なかったなというのでいっぱいです」

中馬さんの死から1か月後、日本は降伏した。国や家族のことを思いながら訓練で命を失った隊員たち。しかし公式な記録は一切、残されていない。

【戦後80年 取材した松嶋洋明ディレクターが思うこと】

アメリカ軍の本土上陸作戦に対抗する特攻兵器の一つとして考案された伏龍。急ごしらえの装備は問題点が多く、訓練を行うたびに殉職者が出たと、鈴木さんは2016年に話していました。

鈴木道郎さん(取材時86歳)

「不寝番で仲間たちが寝ているハンモックを見て回ると、クシの歯が抜けるようにポツンポツンとハンモックが無い場所があるんです。それで誰かが死んだということがわかる。明日は俺かな、あさっては誰かなと」

死なないよう、最大限の注意を払って訓練に臨む少年たちは知らず知らず、心をすり減らしていました。

鈴木道郎さん(取材時86歳)

「寝ている仲間の間から“おかあちゃん”“お母さん”とあっちこっちから声がするんです。懐中電灯で照らすと、寝ながら涙を流しているんです。翌朝、貴様きのう泣いとったぞと言っても覚えていない。毎日生死の境をさまよっているから自然にそうなるんです。それはその状態になった人にしか絶対にわかりません。わたしたちは死とつながっていました。だから母を呼ぶんです」

当時、軍部やメディアが掲げた「一億特攻」のスローガン。伏龍については視察に訪れた当時の鈴木貫太郎首相がこれでは戦いにすらならないと、実戦使用に反対したとの証言も残されていますが、終戦まで訓練は続けられ殉職者も増え続けました。

戦後80年を迎えましたが、私たちには勢いに巻き込まれた時にそれを止める事が非常に難しい国民性があるということをあらためて認識する必要があると感じています。

訓練中の事故で殉職した中馬さんは鹿児島県の出身です。郷里の英雄・西郷隆盛に恥をかかせないような立派な人間になると誓い、誰もが自分の身を守るのに精いっぱいな状況で常に鈴木さんのことを気にかけていた誠実で友達思いの少年でした。

しかし、伏龍に関する記録は終戦時に廃棄され中馬さんたち殉職した少年の存在は一般にはほとんど知られていません。取材の際、鈴木さんは「中馬。本当にありがとうね。また来るとは言えんけどな、頑張っとるよ。とにかくあんたのことやみんなのことを伝えとるでね」と、海に向かって語りかけていました。

鈴木さんは2023年、93歳でお亡くなりになるまで自身の体験を伝え続けました。そして今、みなさんが残された証言をとおして80年前、横須賀市の海岸にいた少年たちに思いをはせていただけたのなら、鈴木さんの思いに触れた人間として、とてもうれしいです。

◇

広島・長崎に原爆が投下され、戦争が終わって80年となります。戦争をした国に生まれた私たちが、二度と戦争を繰り返さないという「誓い」の意味を改めて考えます。情報提供サイトで資料や証言を募集しています。

この記事に関連するニュース

-

海自の「宇宙船みたいなステルス艦」開発本格化へ 新たなイメージが公開!SFの世界が現実に!?

乗りものニュース / 2025年2月7日 6時12分

-

海自が伊勢湾で機雷処分訓練 「殉職隊員の遺志継ぐ」

共同通信 / 2025年2月2日 19時0分

-

“命綱”が…高額療養費の負担増、月に8万円→13万円も がん患者「生きたいと思っちゃいけないのか」【#みんなのギモン】

日テレNEWS NNN / 2025年2月1日 12時34分

-

飛行機と鳥の衝突阻止へ…羽田空港“空の安全守る”バードパトロール隊に密着【every.気になる!】

日テレNEWS NNN / 2025年2月1日 8時33分

-

【戦後80年特集】旧陸軍の能代飛行場 当時の貴重なフィルム映像を入手 読み取れることとは ※映像使用期限終了のためテキストで公開

ABS秋田放送 / 2025年1月18日 0時3分

ランキング

-

1強盗未遂などの容疑で指名手配中の男を逮捕 指示役か、大阪市内に潜伏 警視庁

産経ニュース / 2025年2月6日 20時45分

-

2「映え写真」撮影目的か、線路に不自然な雪塊…北海道「宗谷ラッセル」急停止

読売新聞 / 2025年2月6日 23時50分

-

3石丸伸二氏、公選法違反「恐れある」 都知事選巡る文春報道受け

毎日新聞 / 2025年2月6日 19時9分

-

4国民民主 橋本議員に厳重注意 「制服組」答弁要求で安住委員長に一喝され

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月6日 23時27分

-

5東北や北陸で70~80センチの降雪予想…7日午後から再び強い寒気

読売新聞 / 2025年2月6日 22時34分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください