福島第一原発事故からの環境再生事業 環境省が現在の取り組みを紹介

おたくま経済新聞 / 2025年2月6日 13時0分

福島第一原発事故からの復興事業 環境省が現在の取り組みを紹介

環境省が2月4日、東京電力福島第一原子力発電所事故による大規模な放射線被害を受けた福島県での環境再生事業に関する報道向けの説明会を実施。

帰宅困難区域を含む被害地域での放射性物質除染の取り組みや、除去した土壌の中間貯蔵、県外での最終処分に関する現状が語られました。

■ 帰還に向けて着々と進む除染作業 除去土壌の4分の3は再生利用への道も

今回の説明会は2部構成。1部では、環境省 環境再生・資源循環局の中野哲哉環境再生事業担当参事官が登壇。

「より多くの国民の皆様に課題を知っていただきながら、一緒に考えていける土壌をつくるため、できるかぎりわかりやすく私どもの取り組みをご紹介させていただきます」と切り出しました。

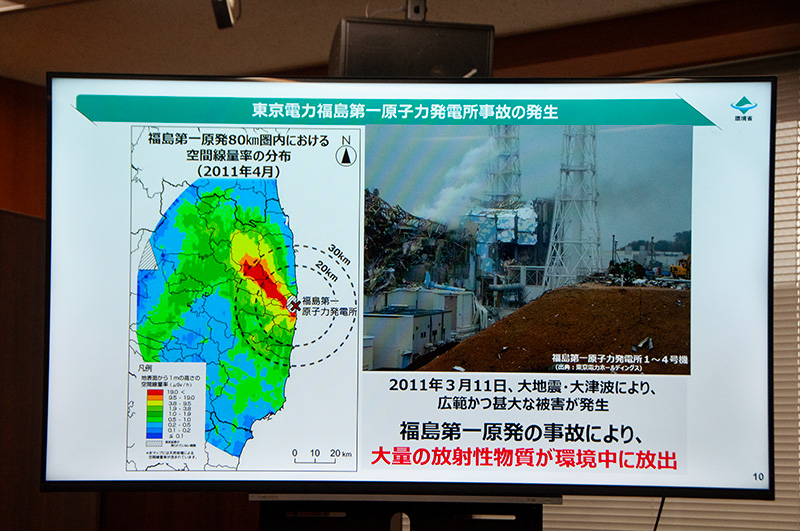

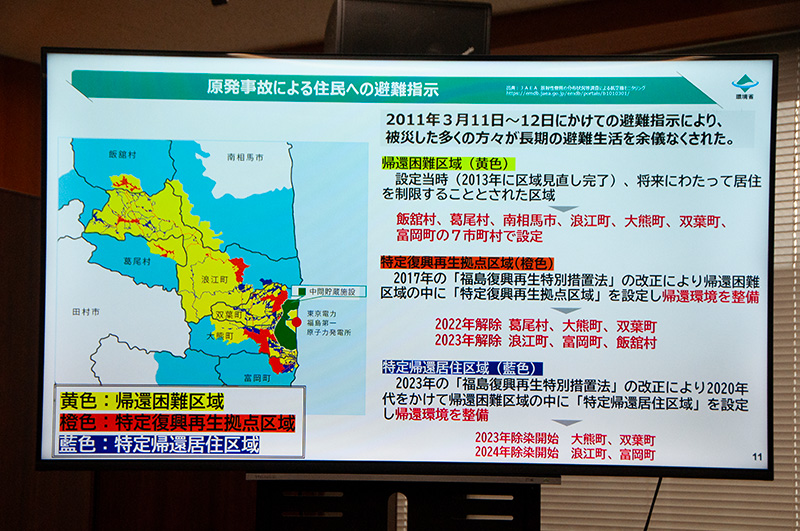

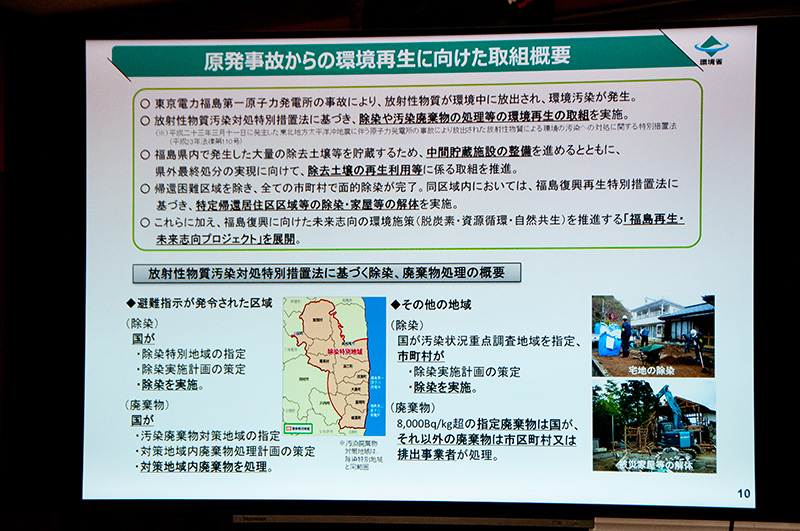

2011年3月11日に発生した東日本大震災で大規模な地震と津波が発生し、東京電力福島第一原子力発電所では津波の影響で事故が発生。大量の放射性物質が環境中に放出されました。これを受け、政府は発災当日の3月11日から翌12日にかけて、周辺地域である福島県飯舘村、葛尾村、南相馬市、浪江町、大熊町、双葉町、富岡町の7市町村に避難指示を発出しました。

2025年2月現在、飯舘村、葛尾村、南相馬市、浪江町、大熊町、双葉町、富岡町の一部は居住が制限される「帰還困難区域」となっていますが、除染作業の進行にともない、その範囲は見直しが行われています。

2017年には「福島復興再生特別措置法」が改正によって帰還環境が整備。帰還困難区域のうち、2022年には葛尾村・大熊町・双葉町のそれぞれ一部、2023年には浪江町、富岡町、飯舘村のそれぞれ一部が「特定復興再生拠点地域」に指定され、避難指示が解除されました。

さらに2023年には「福島復興再生特別措置法」が改正され、2020年代をかけて帰還困難区域の中に「特定帰還居住地域」を設定。2023年に大熊町・双葉町のそれぞれ一部、2024年に浪江町、富岡町の一部で除染が開始され、帰還に向けた環境の整備が進んでいます。

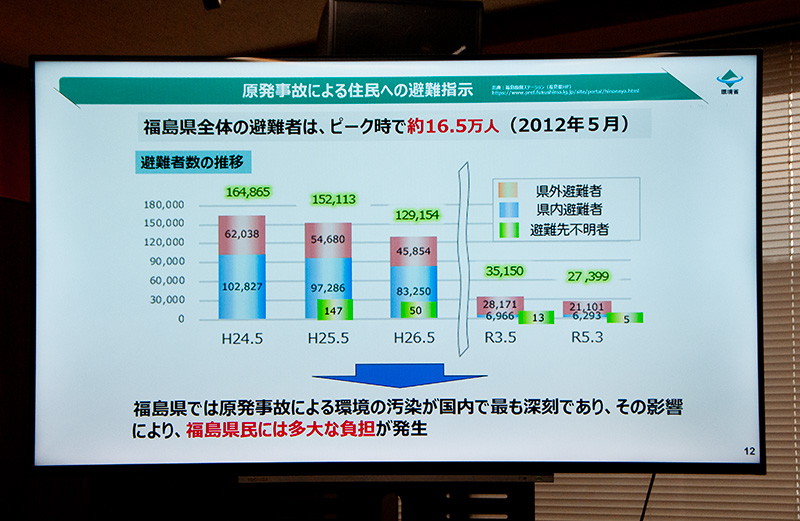

事故に伴い、ピーク時には福島県を中心に約16.5万人が避難。宮城県・岩手県・北関東でも影響がありましたが、最も避難者数が多かったのは福島県であるとしました。

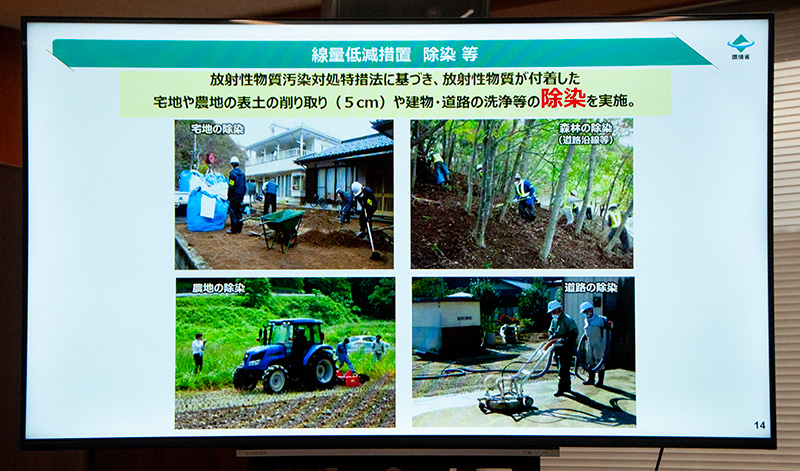

放射性汚染の原因となっているのは、福島第一原発から大気中に放出され、雨によって地表に降り注いだ放射性物質。除染作業では宅地や森林、農地の表層土を5cm程度剥ぎ取る作業のほか、建物の壁や屋根をボロ布で拭く、道路の舗装面を水で洗浄するなどの対策を行いました。

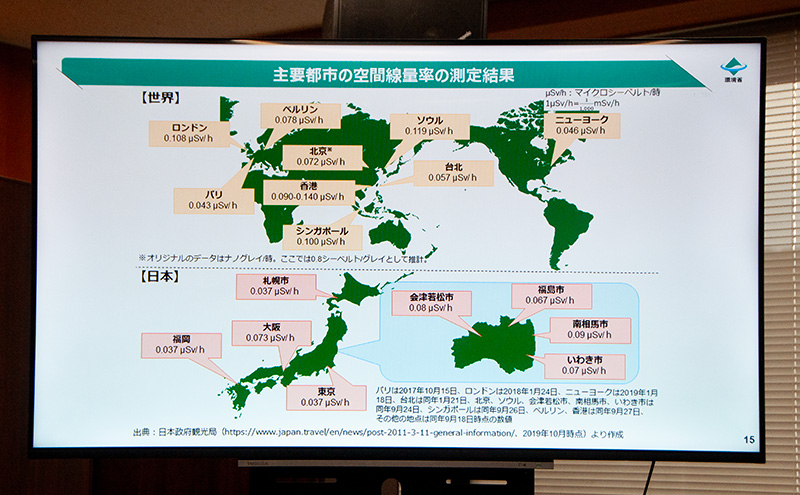

これらの除染作業の結果、2018〜2019年には福島県内の空間放射線量が0.067〜0.09マイクロシーベルト/時に。同じ時期の国内他都市における空間放射線量は、東京で0.037マイクロシーベルト/時、大阪で0.073マイクロシーベルト/時でした。

ちなみに海外ではロンドンが0.108マイクロシーベルト/時、ソウルが0.119マイクロシーベルト/時、ニューヨークが0.046マイクロシーベルト/時。これらの状況を踏まえ、中野参事官は「現在の福島県における空間放射線量は、世界の他の都市と比較しても特別高い状況ではない」としました。

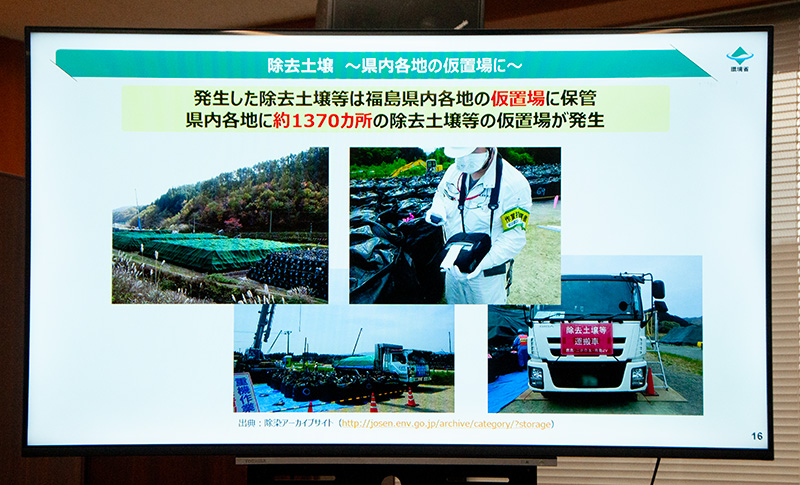

除染で発生した除去土壌は、「フレコン(フレキシブルコンテナ)バッグ」と呼ばれる専用袋に詰めて隔離。県内の各市町村に「仮置き場」が設けられていましたが、2015年に大熊町・双葉町に中間貯蔵施設が完成し、集約されました。

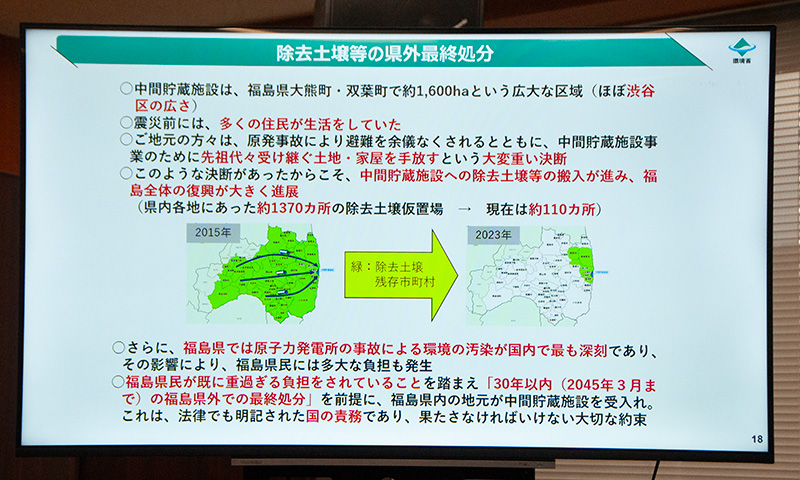

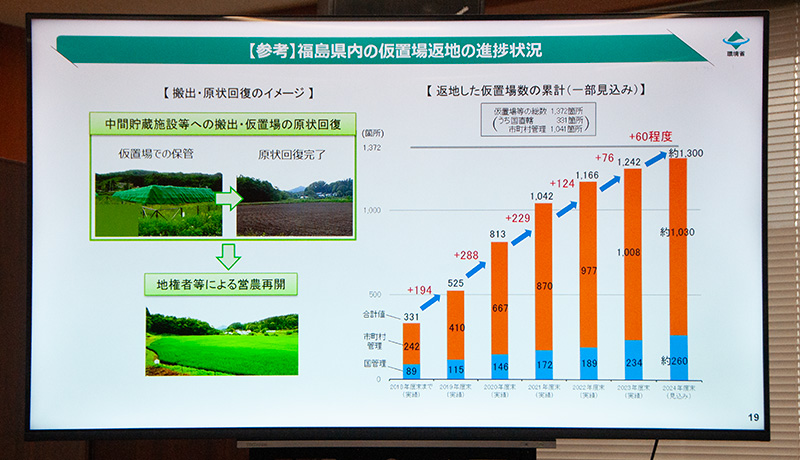

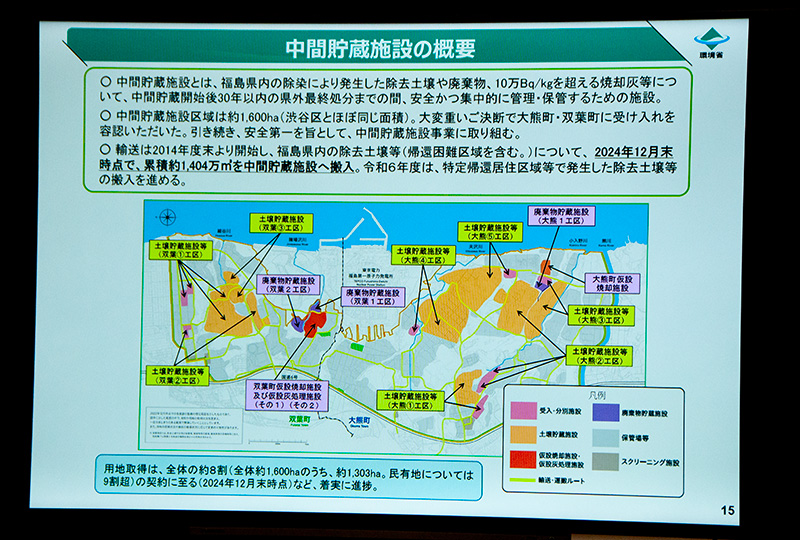

環境省は中間貯蔵施設用の土地として、原発事故による汚染が特に深刻だったエリアに、福島第一原発を囲うかたちで1600ヘクタールの敷地を確保。同地に土地や家屋を構えていた約2000人の地権者から土地の譲渡を受けるかたちで環境を整備し、最大で約1370か所にあった仮置き場が約110か所に大幅減少しました。

除去土壌の管理についても整備が進んでいます。

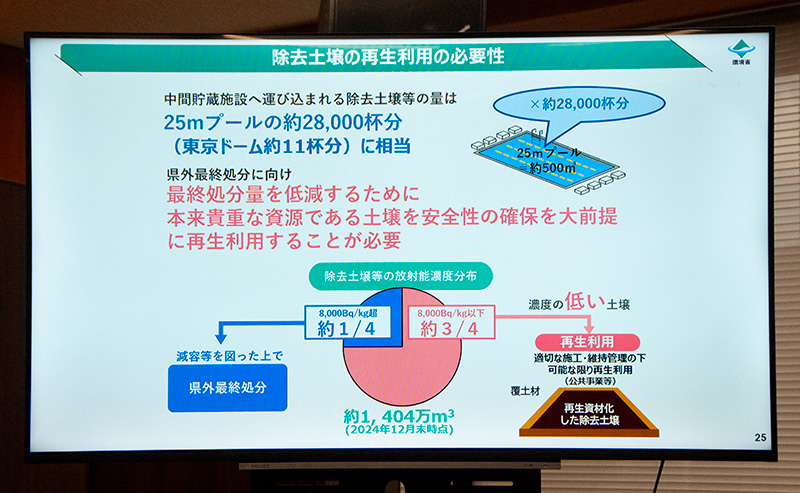

中間貯蔵施設に運び込まれる除去土壌類の量は、25mプール換算で約28000杯分相当。この膨大な処理の負担を福島県のみに集中させない取り組みとして、2045年3月までに福島県外で除去土壌の最終処分を行うことが法律で決定しました。

なお、除去土壌の約4分の3は8000ベクレル以下と放射能濃度が低く、適切な管理のもと道路や造成地での再生利用が可能とのこと。この考えについては、世界の原子力施策を監査するIAEA(国際原子力機関)からも評価を得ているといいます。

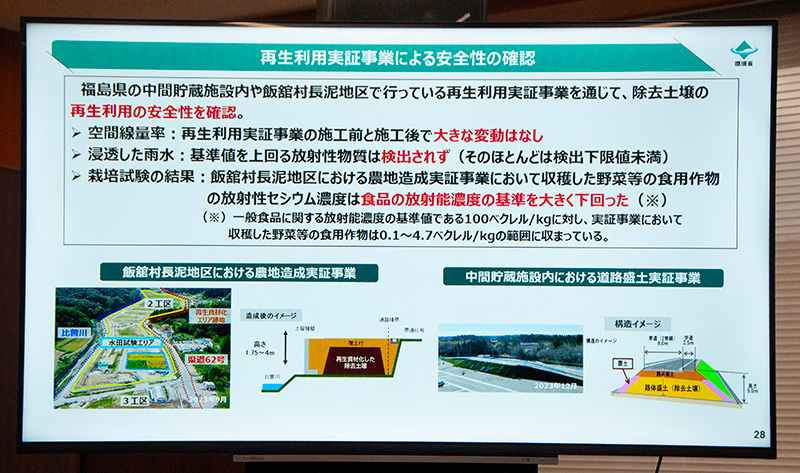

環境省では飯舘村長泥地区で農地のかさ上げに除去土壌を活用する実証実験を実施し、雨水や農作物への影響がないことを確認。このほか、中間貯蔵施設内でも道路整備に利用し、安全性を確認したということです。

-- 除去土壌の最終処分に向けた理解促進と環境再生の両立が課題環境再生への取り組みが着実に進む一方、住民理解の促進はまだまだ進んでいないようです。

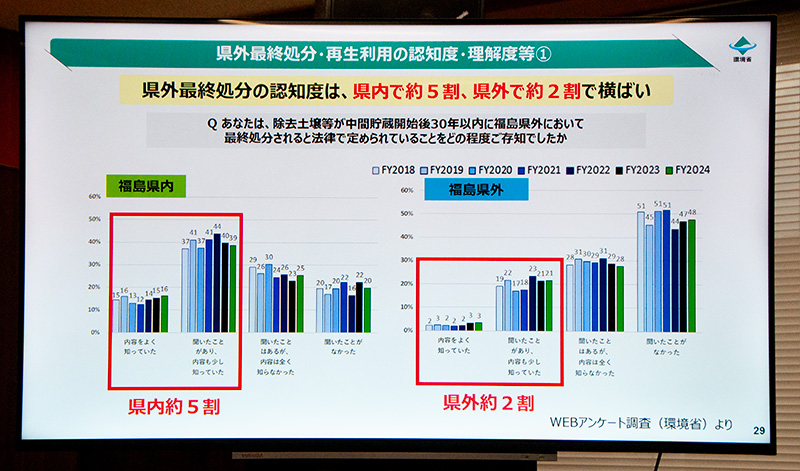

除去土壌を福島県外で最終処分するということについて県内では約半数が認知しているものの、県外では2割程度と低い状況。理解を促進する取り組みとして、環境省では現地視察ツアーの実施や、インフルエンサー・YouTuberと協力して動画での情報発信を強化する方針だということです。

一方、再生利用の安全性と必要性を尋ねるアンケートでは、全体的な傾向として賛成意見が増加しており、反対意見が減少する状況が見られたといいます。

「除去土壌の最終処分について安全性や必要性を正しく伝え、全国的な議論を進める必要がある」と中野参事官。「福島の復興と環境再生の両立をはかり、 帰還困難区域のさらなる整備とともに住民の帰還を支援していく」と述べました。

■ 環境再生事業の取り組み 除去土壌の具体的な再生プロセスも説明2部では、環境再生事業の具体的な取り組み内容が説明されました。

まず中野参事官が、環境再生事業における情報発信について説明。「福島の除染、除去土壌の中間貯蔵、県外最終処分に向けて全国的な理解と協力を促進することが重要」とし、除染や最終処分の意義を国民に理解してもらうため、メディア向け説明会や現地見学会を毎年開催していると話しました。

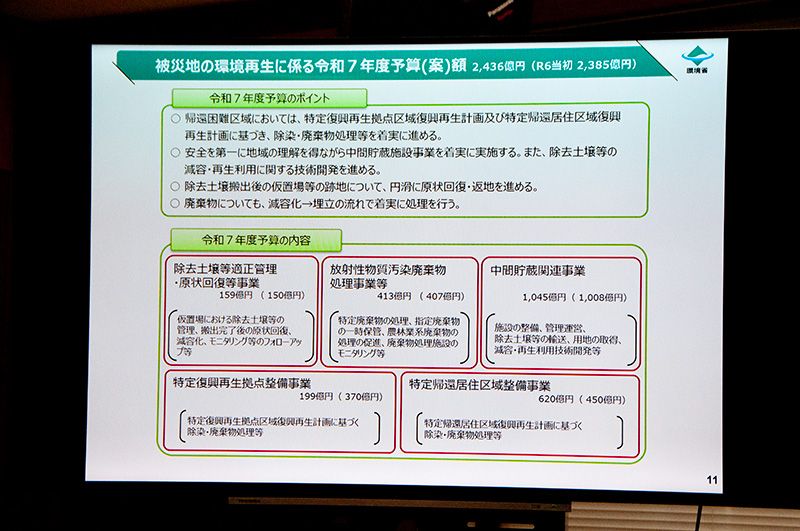

除染作業について、帰還困難区域以外は完了しており、帰還困難区域内では除染や家屋解体が進行中。令和7年度の国家予算案のうち、環境再生関連予算案として総額 2436億円が計上され、「帰還困難区域内内の復興再生拠点区域・特定帰還居住区域の除染」「中間貯蔵施設の運営」「除去土壌の減容(量)化・再生利用に向けた技術開発」「仮置き場の跡地の現状回復」が重点4項目に据えられています。

大熊町・双葉町に設置した中間貯蔵施設について、現在総敷地面積1600ヘクタール中、8割の土地を取得。このうち民有地の取得率は約9割に進んでおり、2024年12月末時点で約1404万立方メートルの除去土壌が搬入されています。これに加え、いまから30年後にあたる2045年3月までに、除去土壌の県外最終処分を完了することが法律で規定されているとしました。

現在中間貯蔵施設に保管されている除去土壌のうち、4分の3を占める8000ベクレル以下の低濃度分については、IAEAの評価を受けた適切な施工方法、管理方法により、安全性を確認した方法で土として再生利用。

福島県飯舘村長泥地区で農地造成の実証事業、大熊町の中間貯蔵施設内でも道路造成の実証事業を行い、それぞれ空間線量や雨水への影響がないことを確認しました。

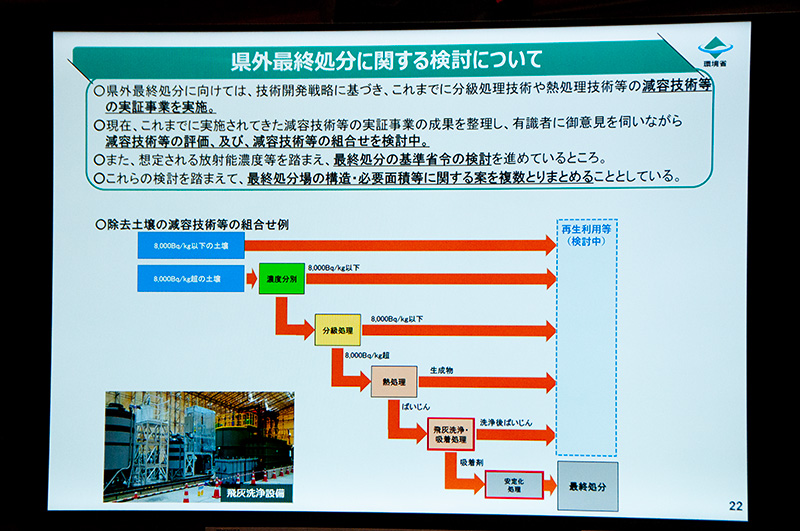

続いて中野参事官は、除去土壌の量を減らすための「減容技術」について説明。

土壌を粒子の大きさで分け、放射性物質が付着した細かい粒子を分離する「分級処理」や、高温で放射性セシウムを分解する「熱処理」、化学処理でセシウムを抽出する「被媒洗浄・吸塵」といった工程を経て再生利用を検討し、残った土壌については吸着剤による安定化処理を施したうえで最終処分を行うとしました。

続いて、環境省 水・大気環境局 海洋環境課の谷口和之企画官が登壇。

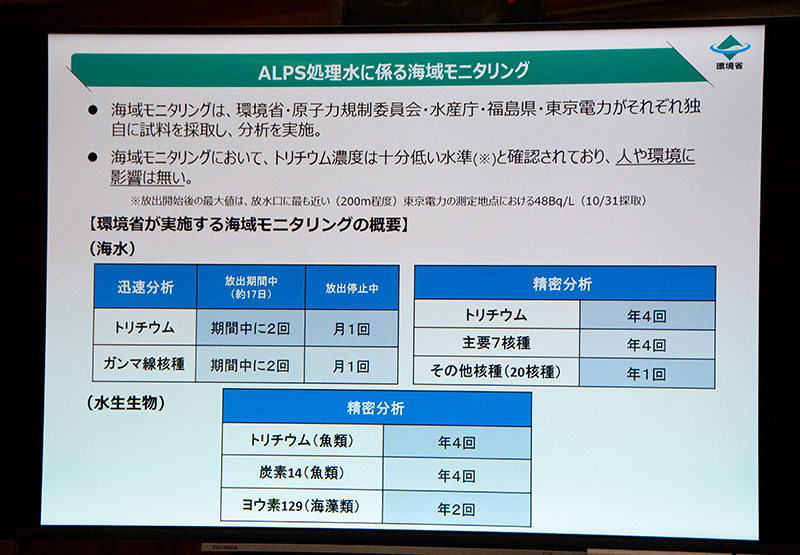

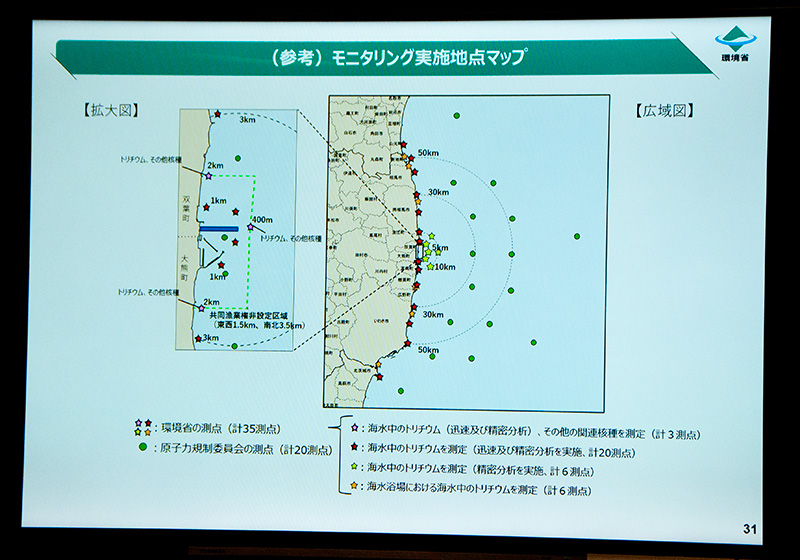

福島第一原子力発電所の建屋内にある排水からトリチウム以外の放射性物質を安全基準を満たすまで浄化し、十分に海水で薄めたうえで海に放出している「ALPS(アルプス)処理水」の海域モニタリング結果を紹介しました。

環境省では、環境大臣を長とする「モニタリング調整会議」を設置し、IAEAの分析管理規格を適用する形で透明性を確保。海洋モニタリングの結果、放射性物質は各種基準を大幅に下回っており、環境や人体への影響がないことが確認されているとしました。

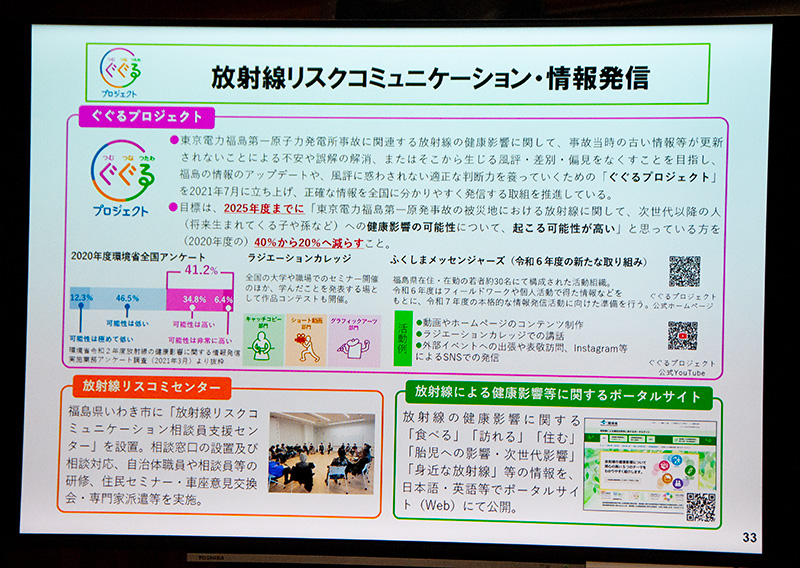

次に、環境省 大臣官房環境保健部 放射線健康管理担当参事官室の望月 武参事官補佐が登壇。放射線による健康への影響に関する広報の取り組みを紹介しました。

事故発生当時の古い情報が更新されないことによる不安や誤解、そこから生じる風評や差別、偏見をなくすための取り組みとして、同省では2021年7月に「ぐぐるプロジェクト」を発足。

2025年度までに、被災地における放射線に関して「将来生まれてくる子や孫など、次世代以降の人々への健康影響の可能性について『起こる可能性が高い』と思う人の割合を、2020年度時点のアンケート結果である40%から20%へと減らすことを目標に掲げています。

また、地域住民に向けた取り組みとして、いわき市に「放射線リスクコミュニケーションセンター」を設置。相談対応のほか、自治体職員や相談員等の研修、住民セミナーや意見交換会、専門家派遣などを実施しているということです。

さらに、放射線により健康影響に関する情報を「食べる」「訪れる」「住む」「胎児への影響・次世代への影響」「身近な放射線」などの観点から解説するポータルサイトを開設。情報発信に取り組んでいるとしました。

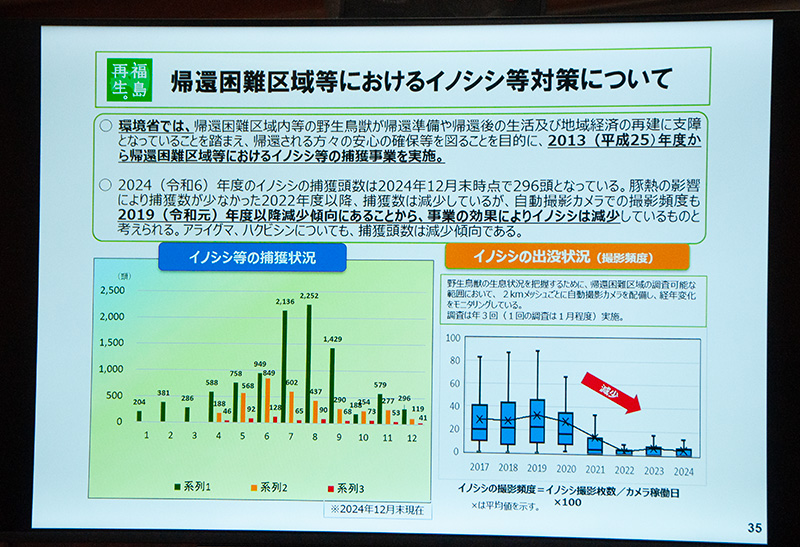

-- 帰還困難地域における野生鳥獣対策 イノシシ・アライグマ・ハクビシンは減少続いて、環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室の小幡裕介専門官が、帰還困難地域における野生鳥獣対策を説明しました。

帰還困難地域内でイノシシが増加し、帰還やその準備、地域再建の支障となっていることを踏まえ、同省では2013年度から捕獲事業を実施。2024年末の時点で296頭を捕獲しました。

「豚熱の影響により捕獲数が少なかった2022年度以降、捕獲数が減少している」と小幡専門官。

自動撮影カメラによる検知も2019年以降減少傾向にあるとし、「事業の効果によってイノシシは減少していると考えられる」としました。同様にアライグマ、ハクビシンについても捕獲頭数は減少しているということです。

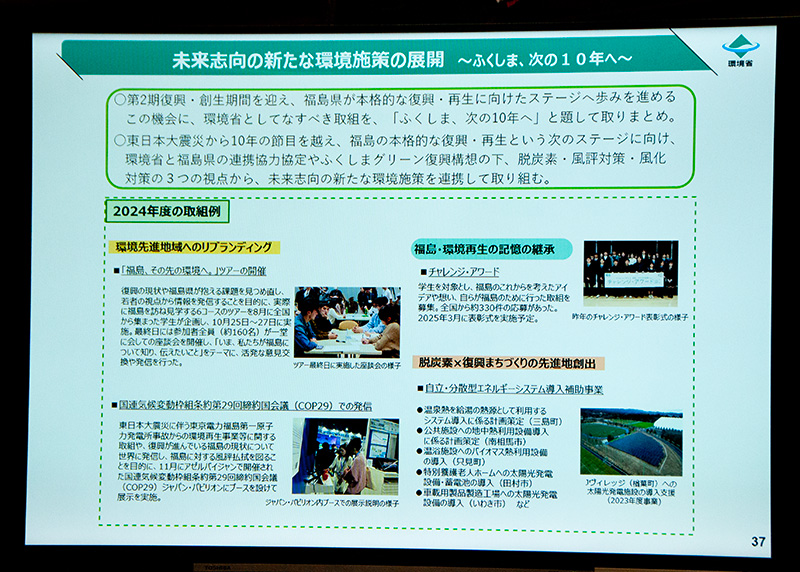

-- 福島県を「環境先進地域」へリブランディング “次の10年”に向けた取り組み最後に中野参事官が、福島県の本格的な復興、再生に向けた取り組みを紹介。

東日本大震災から10年の節目を越え、さらに「次の10年」に向けて、福島県を「環境先進地域」へとリブランディングするための若者ツアー実施や、国際会議での情報発信、脱炭素と復興をかけ合わせた先進的なまちづくりに向けた自立分散型エネルギーシステムの導入補助事業に取り組んでいると語り、発表会を締めくくりました。

取材協力:環境省

(天谷窓大)

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025020605.html外部リンク

この記事に関連するニュース

-

IAEA事務局長、18日来日=福島・柏崎原発を視察

時事通信 / 2025年2月4日 20時17分

-

帰還困難区域内に堆肥施設、福島 避難指示解除へ

共同通信 / 2025年2月2日 17時40分

-

福島県で最大震度2の地震 福島県・白河市、田村市、矢祭町、いわき市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月2日 17時16分

-

原発事故の被害は今どうなっている? 郡山市とオンラインで集会開催

PR TIMES / 2025年1月21日 14時15分

-

一般公募型 福島環境再生ツアーに向けた事前説明会 第8回「メディアから見た福島」開催!

PR TIMES / 2025年1月10日 15時45分

ランキング

-

1ある認知症の女性は「主役体験」によって徘徊しなくなった【認知症の人が考えていること、心の裡】#3

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月6日 9時26分

-

2わずか3週間で人は獣になる…世界恐慌が露わにした「人間が持つ恐ろしい本性」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月6日 8時15分

-

3「チョコくれー!」で降格の危機に。「それってハラスメントですよ」職場で“冗談のつもりの一言”が招いた悲劇

日刊SPA! / 2025年2月5日 15時51分

-

4「韓国の女性とは対等な関係を築けない」日本人と結婚した“韓国人男性のホンネ”

日刊SPA! / 2025年2月5日 15時54分

-

5「結婚したいのに、いつまでも結婚できない男性」に共通している“残念すぎる勘違い”

日刊SPA! / 2025年2月6日 8時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください