防災と砂糖のまち 高知県・黒潮町で暮らす移住者たち

OVO [オーヴォ] / 2024年6月21日 15時2分

高知県西南地域に位置する黒潮町は、沖合を流れる黒潮が町名の由来。古くからカツオの一本釣りが盛んで、ホエールウオッチングも楽しめる。海岸部では天日塩作りのほか、伝統製法の砂糖作りも行われてきた。海の恵みが豊かな一方で、全国で最も高い南海トラフ地震の津波想定とも向き合っている。

■自然の恵み・自然のもたらす災い

西村優美さんは2011年に大阪から移住してきた。香川の小学校に赴任していた当時、四国を旅して「砂浜美術館」を知った。もともと物作りやアートが好きだった西村さん。四国一長い4キロメートルの黒潮町入野の浜を美術館と捉える考え方に共感した。

黒潮町に移住した西村優美さん

黒潮町に移住した西村優美さん

入野の浜では毎年、キャンバスに見立てたTシャツに作品をプリントして飾る「Tシャツアート展」を開催している。だが、こうしたアート展示があるから美術館と呼んでいるわけではない。「何もない普通の砂浜」自体も美術館だ。

「例えば、砂についた小鳥の足跡、落ちている貝殻、今日ならキラキラしている波、立ち上がった時の波が透き通った感じもきれい。雲、風、光、後ろに見える松原も作品。館長は今もこの海のどこかから見ているかもしれないニタリクジラです」

こうした考えをコトバにしたのが「私たちの町には美術館がありません。美しい砂浜が美術館です」というコンセプトだ。

砂浜美術館のTシャツアート展 (C)砂浜美術館

砂浜美術館のTシャツアート展 (C)砂浜美術館

黒潮町は、大方町(おおがたちょう)と佐賀町(さがちょう)が2006年に合併してできた。佐賀地区はカツオの一本釣りの船団がある町。同様にカツオの一本釣りで知られる宮城県気仙沼ともつながりがあり、東日本大震災当時は支援の輪がすぐに広がった。南海トラフ地震の津波想定高が発表されたのは、その1年後だった。

「日本一の34.4メートル」。 “自然の恵みを誇る町”が“日本一危険な町”に転じた瞬間だった。町に激震が走ったが、故郷をあきらめるわけにはいかなかった。どの場所にどれだけの避難先が必要かを把握するため、ご近所さん単位でワークショップを重ね、避難タワーを整備した。西村さんは、その一部始終を目撃していた。

「ひとりひとりが(津波を)自分事として意識するような取り組みが町全体に広がった。“あきらめない”という姿勢の強さをすごく感じて、安全ではないかもしれないけど、逆にみんなの本気度が安心だなっていつも感じています」

黒潮町の避難タワー

黒潮町の避難タワー

現在、西村さんは黒潮町企画調整室地域プロジェクトマネジャーとして働いている。「私にとっては黒潮町全体が美術館。美術館は、既存の価値だけでなく新しい価値を展示する場所だと思っています」

移住から14年目になるが、毎回新しい発見があり、飽きることがない。「例えば、星がきれいだから見に行こうと思って来た時に、満天の星空に加えて水面にも星が映っていたりする。そこまでは想定してないので、“そこまでやるか”と感動するんです」

自然を楽しみながら暮らす。黒潮町の人々から教わった生き方だ。

■津波高を逆手に取った“希望の缶詰”

福本麻愉さんは、2023年9月に徳島からやって来た。根っからの自然好き。「“さかなくん”になりたくて、ずっと川とか海で遊んでいるような子」だった。神戸の短大で缶詰製造を専門的に学び、地元徳島の食品会社に就職した。その時に出会ったのが、ある缶詰。おしゃれなパッケージが気になってメーカーを確認すると、高知県の聞いたことのない会社だった。

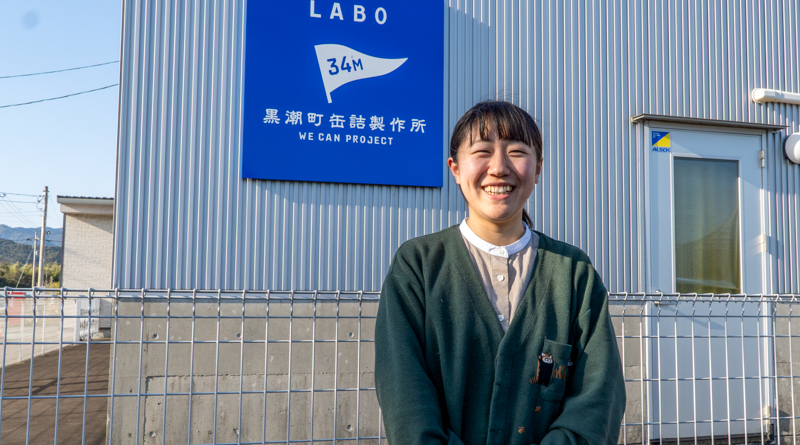

黒潮町缶詰製作所で働く福本麻愉さん

黒潮町缶詰製作所で働く福本麻愉さん

「缶詰に“34M”って書いてあるんです」。

南海トラフ巨大地震で想定されている津波高「34メートル」を逆手にとった。防災産業を興す心意気で、町が2014年に立ち上げた黒潮町缶詰製作所の製品だった。高知の美味しいものを詰め込むだけでなく、避難時の防災食としても利用できるようにしてあった。

福本さんがさらに驚いたのは、「8大アレルゲン(当時は7大)不使用」である点。「缶詰を勉強していて、アレルゲンを使わないようにするには工場から作り直さなければならないほど複雑で、簡単にできないことだと知っていたので」

ノンアレルゲンの缶詰は、令和6年能登半島地震の避難者にも届けられた。

津波高「34M」がデザインされた黒潮町缶詰製作所の缶詰パッケージ

津波高「34M」がデザインされた黒潮町缶詰製作所の缶詰パッケージ

今は、夢だった缶詰作りに携わりながら充実した日々を送っている。専門知識を活かし、食品製造の衛生管理手法である県版HACCP(ハサップ)の取得を目指し、商談会やイベントの出展サポートなどを行っている。地域おこし協力隊としての活動期間は3年間。「缶詰に取り組みながら、協力隊にしかできない、町に還元できるような活動を開拓して見つけていきたいです」

■まず郷に従う、自分がどう思っていたとしても

秋吉隆雄さんは、2005年に大阪から移住してきた。建設業に関わる中で木材の価値に気づき、移住を決意。入野地区で林業に従事しながら米や野菜作りに取り組んでいたとき、「お前サトウキビ作らんかよ」と声が掛かった。2015年のことだった。

砂地の入野地域でサトウキビ栽培が始まったのは江戸時代の文政8(1825)年頃からとされる。土佐藩内随一の品質で、藩の財政を支える貴重な産業だったという。精白糖の普及で一度は途絶えたが、伝統製法を復活させようと80年代に「入野砂糖研究会」が結成され、砂糖作りが再開された。

入野砂糖研究会副会長の秋吉隆雄さん

入野砂糖研究会副会長の秋吉隆雄さん

サトウキビの収穫は、寒くなる11月中旬から始まる。組合員のサトウキビ畑を見回りながら色の抜け具合を確認し、収穫順を決めていく。製糖作業は共同で行う。サトウキビを搾汁して専用の釜で煮詰めていくが、新鮮なうちに作業するため、一晩かけて薪で火を焚き釜をかき混ぜる。作業が終わると翌日になる。

重労働だが、秋吉さんの表情は朗らかだ。「砂糖組合の最年長は93歳。普通、定年退職した方と仕事することないですよね? 70代後半の方々と一緒にご飯を食べて、一緒に汗をかいて仕事をするのはものすごく楽しい」。

サトウキビを煮詰めるための釜を置くカマド

サトウキビを煮詰めるための釜を置くカマド

サトウキビから作られる黒砂糖といえば、単体で味がしっかりした沖縄や奄美地方の黒糖のイメージがある。だが、入野砂糖はその逆だ。「そのまま食べてもおいしいけれど、料理に使うと黒子になる。自分の特徴を引いて陰で支えるのが入野砂糖。砂糖を置き換えるだけで確実に料理の仕上がりが変わります」

砂糖も、作り手や製法によって風味が変わる。「味噌や醤油はこだわりのある人いるんですよ。どこの味噌屋が好き、ここの麹屋がいいって。でも、砂糖になるとなぜか、黒砂糖とかてんさい糖とか、代表名だけになる」。秋吉さんの目標は、砂糖も「栽培から製糖まで」いろんな思いで作られていることを広く知ってもらうことだ。

キャラメル色の入野砂糖(写真提供:AyakoNiki)

キャラメル色の入野砂糖(写真提供:AyakoNiki)

黒潮町で暮らして19年。移住当時50代だった人が70代になった。「住んでいるところは限界集落。草刈りひとつ困るんです。移住で一番感じているのは、遠くの身内より近くの他人。皆さんに助けられて今がありますし、これからも甘えます。僕ができることはその都度(する)。お互い助け合う気持ちが強いですね」

偶然通りかかった93歳の長老とおしゃべりする秋吉隆雄さん

偶然通りかかった93歳の長老とおしゃべりする秋吉隆雄さん

移住について思うところがある。「今思っていることと言えば、どこで暮らしても一緒だな。もちろんこの土地が良いから来たんですけど、どこでも良い時もあれば辛い時もあるし。それは大阪にいても同じ」

移住のきっかけは、温暖な気候や豊かな自然だったかもしれない。だが、一番大事なのは「地域にしっかり根付くこと。そこの人たちを尊重すること」だと力を込めた。「どこの馬の骨か分からない僕を温かい目で見守ってくれた。だから、まず郷に従う。自分がどう思っていたとしても」

秋吉さんは入野への深い愛情で締めくくった。「僕はここに骨を埋めるつもり。そういう覚悟はしっかり持っていますね。ずっとここにおります。おらせてもらえたら(笑)」

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

津波避難施設550に 2年で1割増、内閣府調査

共同通信 / 2024年7月22日 16時43分

-

「ほとんどあの日のまま」 半年後でも「爪痕」が残る能登の光景

毎日新聞 / 2024年7月19日 5時30分

-

【詳報】土肥海水浴場隣接の公園にオープン「普段使いできる津波避難タワー」そのポテンシャル(静岡・伊豆市)

Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2024年7月15日 17時20分

-

【はばたけラボ 先輩に聞く】“捨てることで大事なものが見えてくる”―― 黒潮町地域おこし協力隊・福本麻愉さん

OVO [オーヴォ] / 2024年7月10日 11時0分

-

缶詰博士の珍缶・美味缶・納得缶 第317回 何より米がウマい! 使命を帯びて生まれてきた高知の玄米パエリア缶

マイナビニュース / 2024年7月5日 13時6分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

412気筒+モーター「EV前夜」のランボルギーニ 6600万円の値札をつけて「レヴエルト」が発売

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 12時0分

-

5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください