今、課長になるとエラくなったと言えるか

プレジデントオンライン / 2013年8月19日 16時15分

■課長になれるのは全従業員のわずか6~7%

あるテレビコマーシャルである。

母「お父さん、課長さんになったのよ」

――親子で夕食の準備中。

子「課長さんてえらいの?」

母「そうね、新幹線の運転手さんくらいかな」

子「わー、すごいなあ」

母「そう、すごいのよー」

――背景で、父、今日もお客さんに懸命に謝っている。帰りの電車では、つり革につかまったまま寝ちゃいそう……。そして、父が玄関に。

子「パパ、おかえりー」

以前流れた某生命保険会社のCMである。ほのぼのとした雰囲気の中で、家で母子がお祝いを準備しながら、課長に昇進したばかりの父の帰りを待っている。少し前であったら全く自然に感じられたであろうこのCMのトーンに多少の違和感をもちつつ、私にとっては妙に印象に残ったCMだった。

なぜならば、課長になるということが本当に“すごい”ことなのかが最近わからなくなってきたからである。

多くの企業が、組織をフラット化し、管理階層を少なくする中で、課長がほぼ最初の管理職ポストである。それまでに短期プロジェクトのリーダーになったり、また後輩の育成担当になったりして、部下のような存在をもった経験はあったとしても、管理職として本格的に評価責任がある部下をもつのは、ほぼ初めてのことが多い。言いかえると、多くの人にとっては現在、課長になることは、管理職への最初のステップなのである。

また図1にある企業内管理職比率の推移を見ると、従業員全体に占める課長比率は、2000年以降6~7%台で安定しており、相変わらず“狭き門”なのである。ちなみに、この数字は、従業員規模1000人以上の企業における、全従業員中の課長・部長比率なので、例えば、大卒同期入社の中で課長になることができる人の割合となれば、この数字より高いことが予想される。それでも一説には、おおよそ30%程度がどこかの時点で課長まで昇進し、残りの人は役職への昇進なしで定年を迎えると言われているのである。もちろん企業間で幅があり、一般的なことは言えない。

課長になるというのは、稀で名誉なことなのである。その意味で、CMの母子の言葉は多くの日本人の感情を反映していると思われる。課長になるというのは“すごい”ことなのである。

ただ、問題は仕事や待遇の中身である。課長というポストに就いたからには、それだけの権限と資源や裁量を与えられ、課の目標を設定しながら、部下を率いつつ、部門の戦略目標達成に貢献していく。また報酬もそれなりのものをもらっている。課長になるのが、本当に“すごい”ことならば、そうした姿が予想されるが、はたして今の課長はこうした感覚をもって仕事をしているのだろうか。私はこのCMを見て、興味をもったのである。

■経営層と現場を繋ぎ合わせる真のミドルとは

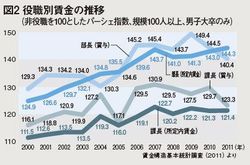

図2 役職別賃金の推移

2種類のデータを見てほしい。まずは、図2にある課長の報酬である。どういうふうに比較をするかによって、結論が違ってくるが、ここでは、1つ上の部長層との比較を行った。図1にもあるように、部長は課長のさらに3分の1程度の割合であり、また多くの企業で部長層のポストを少なくする傾向にあることも考えると、かなり絞り込まれた中核的な管理職である。いや、私の感覚では、部長層はもうかなり経営層に近い職階だとの認識があってもおかしくない管理職である。真の意味の管理職といってもよいだろう。そこで、今回は、部長層との比較を通して、課長層の位置づけがどうなっているのかを確認することにした。

図2によれば、所定内賃金を見た場合、部長も課長も07年ぐらいまでは、同じように上昇しているが、08年あたりから、ゆるやかに課長層と部長層の給与格差が広がっているように見える。さらに、この格差拡大は、課長層の給与が横ばいになるのに対して、部長層の給与が上昇していることで起こっているようである。少しずつだが、部長の給与が上がり、課長の給与が上がらないという傾向が見られるのかもしれない。賞与には目立った傾向はないが、所定内賃金などの基本給与が、人材に対する企業の価値づけの反映だとすれば、相対的な意味で、課長の価値が低下しているのかもしれない。

図3 組織や人事管理に関する認識の部長-課長格差

もう1つが図3である。このデータは、日本経済研究センターの「働きたい会社―従業員価値を高めるには」研究会(主査は筆者)が10年7月に実施した、従業員から見た組織力の評価に関するインターネット調査の一部である。調査は、調査会社(日経リサーチ)に登録した人からの回答に基づき、サンプルの割り付けに当たり、企業規模を除き、性別、年齢構成などは極力、母集団である労働市場での雇用労働者の分布に近づくように設計した。全体で20~64歳で、従業員規模1000人以上の企業にフルタイムで勤務する計1847人のデータが得られた。ここで報告するのは部長または課長と答えた回答者に絞り込んで、再集計を行った結果である。サンプルは、418人であった。

図3で注目してほしいのは、21.9%から始まる縦に並んだ数字である。この調査では、自らの権限や納得感、勤める企業の人事管理などに関する合計48の設問項目を設け、回答者が自分自身や職場の状態について、各項目に同意するかどうかを問う形で調査を行った。

ここにある数字は、その右にある項目について、部長が「そう思う」と答えた割合(%)から、課長が「そう思う」と答えた割合を引いたものであり、いうなれば、この項目に関する、部長と課長の認識の格差である。プラスであれば、各項目について、より多くの部長が同意していることを示している。全部で48項目あるが、格差の大きさ順で上位25項目と下位2項目を示した。下位の2項目は、数字が逆転をしており、課長のほうがより高い同意率であることがわかる。

項目の内容を見ると、部長と課長の格差が大きい項目には大きく3種類あるように思われる。まず第1が「不満があったときに経営に対して発言することができる」「職場では言いたいことが言える」「私は評価の仕組みに納得している」「私は会社の状況や経営情報を知る機会が多い」「私には納得性の高い目標が設定されている」などの参画意識や職場での発言や納得感、情報共有などに関する項目である。

また第2のグループとしては、「仕事を通じて人材としての価値を高めることができる」「自分にとってチャレンジングな仕事をする機会が多い」「仕事を通じて人間として成長できる」「今の会社での中長期的なキャリアがイメージできている」など、自らの人材としての成長機会に関する項目がくる。

さらに、第3の項目群は、「私は社内で人として尊重されている」「私には設定された目標達成のために必要な裁量が十分に与えられている」「職場の人は私のことをよく理解してくれている」など人材として信頼、尊重され、仲間として受け入れられているか否かに関する内容がきている。

数字を見ると、これらの項目について、課長層は、部長層よりも10ポイント以上低い同意率であり、いうなれば、部長層に比べて、課長層はこれらの状況にいると認識する可能性がそれだけ低いのである。ある意味では実質的な、仕事内容や仕事状況の格差が起こっているといえよう。

もちろん、経営に対してものが言える程度や経営情報を知る機会などは、職階によって一定の差があって当然だという主張もありえよう。だが、これに対して、成長の機会や人材として扱われている感覚などについて大きな格差があるのはどうだろうか。いや、考えてみると、成長の機会やチャンレンジングな仕事などについては、部長よりも、いまだ成長可能性のある課長層が、こうした機会を認識する可能性が高くても不思議ではないという議論も成り立つ。また、人材としての信頼や尊重についても、部長と課長で格差があるべき理由は見つからない。

だが、実際は、課長層がより高い比率で「そう思う」を選択しているのは、1番下の2項目にあるように、仕事量の多さと労働時間の長さである。課長層は部長層に比べて、仕事量が多く、労働時間を長いと感じる比率が高いのである。

ここまで見てきたデータや分析結果は、あくまでも状況証拠である。ある程度の格差は観察されたように思えるが、これが課長層の地盤沈下かどうかは明確にはわからない。逆にここで見られた傾向は、課長層の地盤沈下ではなく、部長層の上昇だとも考えられる。部長層の選抜が絞り込まれ、経営層レベルに近づく中、考えられる可能性かもしれない。だが、いずれにしても問題は、課長層で、経営参画や発言の機会が少なく、成長を促すチャレンジングな仕事もなく、仕事上の裁量も不十分で、納得感や尊重されているという感覚が乏しくなっていることなのである。また、その中で、給与は相対的に見て上昇せず、仕事の量と労働時間は増えている可能性がある。

『なぜ真面目な課長ほどできる若手をつぶすのか』(http://president.jp/articles/-/5765)で、私は、ミドルマネジメントを、ローマ神話の双面神ヤヌスにたとえ、まさにミドルがトップ(経営層)とボトム(現場)の中間に位置することで発揮できる戦略性が、組織の競争力にとって重要だと主張した。そのときには、ミドルが誰かについては特にこだわらなかったが、考えてみると、本当にトップとボトムの結節点にいるのは、ミドルの中でも課長層であろう。部長層が今までより経営層に近づくなかで、ボトムとトップを繋げるのは課長層なのである。その意味で、真のミドルは課長なのであり、組織力を保つためには、課長層を育て、活性化することが重要なのである。

今、日本の企業の課長層がそうした位置づけにあるのか。課長層がただ忙しく働き、権限も与えられず、成長の機会もなく、すり減っていないか。さらに、次の部長層、次の次の経営層は、現在の課長層から出てくるのである。優秀な課長を探し出し、育てる努力をしているか。

冒頭の母と子の会話にあるように、課長になることは、稀で名誉で、“すごい”ことなのである。でも、課長になった後で、どれだけすごいことができるのか。こうしたことが問われ始めている。経営者として、この問題意識は大切である。

(一橋大学大学院商学研究科教授 守島 基博 平良 徹=図版作成)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【働きがい1万人調査】“働きやすさ(柔軟な働き方)”は、検討した転職を思い留まらせる “働きがい(仕事のやりがい)”は、転職を考えさせないカギ

PR TIMES / 2024年9月13日 12時40分

-

伊藤忠の文書流出「平社員でも年収2000万」の真偽 給与制度改定の文書に「雇われたい」とSNS沸騰

東洋経済オンライン / 2024年9月6日 14時50分

-

中間管理職の6割が「孤独」 負担が大きいと感じている割合は7割にも

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年8月29日 17時15分

-

「課長」と「部長」の年収差は「100万円」以上!?正社員の何割が「課長」や「部長」に昇格できるの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月24日 3時50分

-

経営層がAI時代に取り組むべきポイントは「変化に適応できる組織風土の醸成が鍵」

マイナビニュース / 2024年8月23日 14時59分

ランキング

-

1「令和のコメ騒動」不足解消でも楽観できない事情 人口減少社会で「農地改革」が進まない本当の理由

東洋経済オンライン / 2024年9月20日 8時0分

-

26時間睡眠を続けた人の脳は「ワインを2~3杯飲んだ状態」と同じ…「昼休みも仕事する人は危険」といえる理由

プレジデントオンライン / 2024年9月20日 10時15分

-

3バフェットの次を行く投資術 長年の積み重ねで業態転換成功の「富士フイルムHD」急速な時代の変化への対応は「お手本」 かつて「世界の巨人」コダックは破綻も

zakzak by夕刊フジ / 2024年9月20日 11時0分

-

4夫の死後「積年の恨み」晴らす「死後離婚」驚く実態 義理の家族と「完全に縁を断ち切る」方法は?

東洋経済オンライン / 2024年9月20日 9時30分

-

5人口はどんどん減っていくのにタワマンは増え続ける…日本各地で進む「再開発ラッシュ」の知られざる大問題

プレジデントオンライン / 2024年9月20日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください