物価:とどまるところを知らない輸入品の「値上げドミノ」 -脱デフレの「8大落とし穴」【6】

プレジデントオンライン / 2014年3月13日 10時15分

アベノミクスの一翼を担う日本銀行の黒田東彦総裁と岩田規久男副総裁は「2年以内に消費者物価を2%に引き上げる」との目標を掲げ、そのためには「あらゆる手段を講じていく」として、大胆な金融緩和に踏み切る姿勢を示している。市中に出回るお金が増えれば円の価値は下がる。12年12月26日の安倍晋三政権発足以降、為替相場は1ドル=85円台から100円台へと急激な円安に振れている。

それを受けて始まったのが輸入品値上げの“ドミノ現象”だ。高級輸入車の「ポルシェ」が13年1月から約30万~40万円の値上げを行った。続いてフランスの高級ブランド「ルイ・ヴィトン」が13年2月15日からバッグや財布などの価格を平均12%引き上げた。さらに「シャネル」も、13年3月1日から時計や宝飾品の日本での販売価格を約5~6%上げた。

こうした動きは、輸入品を原材料にする食料品や日用品にまで波及し始めた。日清オイリオグループは、13年4月1日の納入分からサラダ油をはじめとする食用油で、メーカー希望小売価格を1割以上値上げした。また、農林水産省は13年4月から輸入小麦の政府売り渡し価格を平均で9.7%引き上げている。このほかトイレットペーパーや缶詰などの値上げも発表され、少しずつ一般家庭の家計に重くのしかかる。

では、黒田総裁がいうように消費者物価が2%にすんなりアップするのかというと、簡単でもなさそうだ。第一生命経済研究所の首席エコノミストの熊野英生さんは次のように分析する。

「円安の振れ幅から見ると、輸入物価はまだ上昇する余地があって、消費者物価が1%に近づくことはありえるでしょう。しかし、2%になるかというと、かなり難しいといわざるをえません。物価に占めるウエートの大きい電化製品は、5年で半額というような値下がり傾向に歯止めがかかっておらず、物価押し上げの面での足かせになる可能性が高いからです」

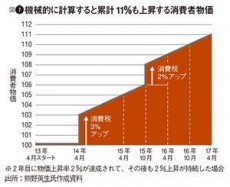

さらに熊野さんは、黒田総裁が消費者物価2%の上昇に消費税の引き上げ分は含まないとしている点に注目している。実際に達成した場合は14年4月以降に極めて大きな物価上昇になってしまうからだ(図7参照)。

「14年3月時点の生鮮食品を除いた消費者物価の指数を100として、消費税の引き上げ分がフルに転嫁されたと仮定したら、14年4月には103になります。そして、目標である2年後の15年4月には2%上昇なので105になるわけです。さらに2%の物価上昇が続くと、半年後の15年10月には1%の上昇と消費税の引き上げ分を加えて108になり、後は機械的に16年10月が110、17年4月には111という計算になります」

正確にいうと非課税品目があるために、消費税が5%上がっても消費者物価は3.8%の上昇にとどまり、17年4月までの累計では11%ではなくプラス10%になるそうだ。それでもすさまじい数字で、熊野さんは「日本の物価上昇率が3年間でプラス10%以上になった時期は、第二次オイルショックの直後の83年までさかのぼらなければ見つかりません。計画の意気込みは買うにしても、実現は難しいでしょう」と指摘する。

また、年金や医療など社会保障の面からアベノミクスに懐疑的な見方を示しているのが社会保険労務士の北村庄吾さんだ。

「物価が上昇していくのには消費にお金が回る必要があります。しかし、税金や社会保障の負担増で極端な話、給与から天引きされた後の手取りが4割という時代がやってくるかもしれない。そうしたことを薄々感じとっているので、現役世代はお金をつかうことができないのです。引退世代も先々のことを考えたら、余分な出費は避けたいところでしょう。デフレ脱却を掲げたアベノミクスが成功するかどうか、私は疑問に思えてなりません」

(プレジデント編集部 伊藤 博之)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜ「給付金」ではなく「定額減税」なのか…給与明細に記載させるほど減税を強調する岸田首相が「隠したいもの」

プレジデントオンライン / 2024年6月10日 13時48分

-

焦点:政権浮揚かけた減税、立ちはだかる生活防衛意識 消費効果読めず

ロイター / 2024年6月6日 13時41分

-

「アメリカ出張がキャンセルに」…デフレを心配していたリフレ派の私が、なぜ今インフレを心配するのか

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 9時15分

-

経済アナリストの森永康平氏「円安を止めるために『金利を上げるべき』と主張する人がいるのは問題」

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年5月24日 9時26分

-

中国の複数都市が公共料金値上げ、デフレ圧力緩和も家計に打撃

ロイター / 2024年5月15日 14時53分

ランキング

-

1マクドナルド 「サムライマック」の「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」14日から期間限定発売 ファン「今回こそ!」「絶対うまいやつだ」と感激

iza(イザ!) / 2024年6月13日 13時13分

-

2本当のお金持ちは100円ショップでも1点しか買わない…貯められない人ほど「100均での爆買い」をするワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月13日 9時15分

-

3中国不動産の惨状「すでにデフレに突入」「深刻な社会不安を引き起こす恐れも…」中国経済“クラッシュ”なら日本のバブル崩壊を凌駕する破壊力

集英社オンライン / 2024年6月13日 8時0分

-

4ロピア、18商品で不適切表示 菓子や調理食品の原料など表示せず

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月13日 16時15分

-

5定形封書は110円、はがきは85円に…10月から郵便料金を値上げ

読売新聞 / 2024年6月13日 15時24分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください