ニート株式会社・鯖江市役所JK課の仕掛け人に聞く

プレジデントオンライン / 2014年4月2日 10時15分

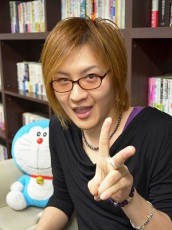

若新雄純(わかしん・ゆうじゅん)人材・組織コンサルタント/慶應義塾大学特任助教福井県若狭町生まれ。慶應義塾大学大学院修士課程(政策・メディア)修了。NEET株式会社代表取締役会長、鯖江市役所JK課プロデューサー。2005年、就職困難者支援サービスを行う株式会社ウイングルを共同創業。COOとして経営に携わり現在は業界大手企業に成長するも、自意識過剰で「髪を切りたくない、染め直したくない」など組織に適応できず取締役を退任。その後大学院などで産業・組織心理学やコミュニケーション論の研究を行い、独立。様々な企業の人材・組織コンサルティングやコミュニケーション開発を行う一方で、全員がニートで取締役の「NEET株式会社」や女子高生が自治体改革を担う「鯖江市役所JK課」など、新しい働き方や組織づくりを模索・提案する実験的プログラムや広報プロジェクトを多数企画・実施中。若新ワールドhttp://wakashin.com/NEET株式会社http://neet.co.jp/鯖江市役所JK課http://sabae-jk.jp/

2013年11月、全員がニートで取締役という「NEET株式会社」が設立された。メンバーは、全国から集まったニート166人。全員が取締役のため、誰からも雇用されず、成果に応じた報酬はあるものの基本給はない。自分たちがやりたいことを仕事にしながら、あくまで“ニートらしく”働くことをモットーに掲げている。インターネット上では、これまでの常識を覆すような取り組みに対して期待の声があがる一方で、プロジェクトそのものを疑問視する意見や「怪しい」という声も多く、賛否両論が渦巻いている。

このプロジェクトの仕掛け人が、人材・組織コンサルタントで慶應義塾大学特任助教の若新雄純氏だ。NEET株式会社を設立した狙いは何なのか、このプロジェクトを通して何を実現しようとしているのか。本人に話をうかがった。

■既存組織のルールをリセットする

――若新さんが企画したNEET株式会社が話題です。そもそもこのプロジェクトを始めようと思ったきっかけは何だったのですか。

よく誤解されるのですが、NEET株式会社をつくってニート対策や就労支援をやりたかったわけではありません。多くの企業組織では、合理化や画一化を重視した組織マネジメントがいまだに根強いようです。それが、現代の成熟した社会環境にそぐわなくなってきているにもかかわらず、過去の成功体験や惰性から抜け出せず、それゆえに働く人たちが窮屈に感じたり、経営がうまくいかなくなったりしているようです。

これからはもっと柔軟で多様な働き方や組織があってもいいのでは、という問題意識が僕のなかでありました。そのようなとき、NPO中小企業共和国の理事長である安田佳生さんから、「新しい働き方や組織を模索する実験的な取り組みをしてみないか」と声をかけられたのがきっかけです。

――なぜニートに注目したのでしょうか。

ニートというと「ひきこもり」を想像するかもしれませんが、統計上ではひきこもりはニート全体の半数以下です。ニートとは、その語源である「Not in education, employment, or training」からもわかるように、会社に雇用されている社会人や学生といった世の中の多数派の枠に入らない「その他」の人たちのことです。もっとわかりやすくいえば、既存の組織や働き方の枠組みからはみ出してしまったマニアックな少数派(マイノリティ)。

では、彼らがなぜはみ出してしまったかというと、単に能力や適正が低いということでなく、既存の社会に対する違和感やズレを強く感じてしまっているからです。そんなマイノリティの彼らを集めて会社をつくったら、きっと「新しい何か」が生み出されるに違いない。そう思ったんですよね。

――会社設立からまだ4カ月しか経っていませんが、現時点での手ごたえはいかがですか。

僕がこのプロジェクトでまず重視したことは、既存の組織では一般的なルールやヒエラルキーを一度リセットすることでした。たとえば、組織をつくるにあたってまずリーダーを決め、メンバーを割り当てて、役割分担する、といったことをできるだけやめました。その代わり、お互いにコミュニケーションをとる時間をたくさん設けて、自分たちがどのように働くのか、どんな会社にするのかなどをみんなでゼロから考えることにしたのです。

最初は数百人ものニートが集まりそんな状態から議論を始めたため、ぐちゃぐちゃな無秩序状態の「カオス」になりました。でも、彼らには何かを求めようとするエネルギーは十分にあります。いまはまだ少しずつですが、ケンカや衝突を繰り返しながら、彼らなりの新たな秩序を生みだそうとしているところです。実際に、既存の会社組織からは生まれないであろうアイデアがいくつも提案され、独特な仕事の依頼もたくさんいただき、少しずつ動き出しています。

■新しい市民協働プロジェクト、始動

――この4月からは、市民参加型の新しい町づくりの取り組みとして、課員が全員女子高生で構成される「鯖江市役所JK課」(福井県)がスタートします。これも若新さんが仕掛けられたそうですね。

これもNEET株式会社と同様、抜本的な組織システムの改革を目的とした実験的プロジェクトです。これまで地方自治体の仕事は、国によって定められた仕事がほとんどでしたが、近年は地方主導の独自事業が増える傾向にあり、鯖江市の場合は後者の数の方が多いのです。つまり、市役所の窓口業務やインフラ維持の仕事だけでなく、地元視点を取り入れた独自の地域活性化事業などが増えているのです。

そうなると、地方公務員の仕事のやり方も変わってくるはずです。新しい公共サービスのあり方を模索するのが、このJK課の取り組みです。

――そこで白羽の矢を立てたのが、女子高校生だったというわけですね。

そうです。鯖江市はもともと市民との協働による町づくりに取り組んでいて、市民の主体的な参画を促す「市民主役条例」が制定されています。とはいえ、町おこしに興味のある大人や、町おこしについて専門知識のある大人――僕は「プロ市民」と呼んでいますが――そういう大人ばかりが集まっても、新陳代謝は起こらないし、活動自体が閉鎖的になりがちです。

だから僕は、市役所からもっとも遠い存在でありながら、市民として影響力のある人たちを突破口にしたかった。そのような存在は、女子高生以外には考えられません。僕は彼女たちを「ゆるい市民」と呼んでいるのですが、その女子高生たちが「主役」になることで、激的な変化や広がりの渦を起こすことが目的です。これには牧野百男・鯖江市長も理解を示し、「ぜひやりましょう」と言ってくれました。

――全国的に見ても先進的な取り組みですね。具体的にはどんな活動をしていくのですか。

JK課ができたことで、鯖江市の職員はもちろん、地元のベンチャー企業や、大学の先生、学生、市民団体、地元のデザイナーなど、多様な市民が関わってくれています。そして、色々なコラボレーションが生まれようとしています。現在、地元企業と組んだ商品開発やイベントの開催、女子高生が自分たちの視点でレポートするネット放送局などを企画中です。もちろん色々トラブルや課題が生じると思います。そうしたら、大人たちが振り回されつつもサポートし、さらに活動の輪が広がっていく。新しい組織のあり方です。

もちろん、「そんなやり方がうまくいくのか」という懐疑的な声があるのも事実です。しかし、「過去の成功体験に縛られるな」とか、「創造的破壊が必要だ」とか総論では賛成しながらも、前例のないことには各論で反対してダイナミックな改革が起きづらい社会だと思います。

そうではなく、総論に賛成なら、多少の反対や「怪しい」という批判があろうとも思い切ってやり進めるのが僕の仕事だと思っています。それができるのは、反対意見や批判以上に、これらの取り組みの意図や目的に賛同し、「魅力的で面白い」と仲間に加わってくれたり、応援してくれたりする人がいるからです。そうした応援や協力は、僕にとってかけがえのないものであり、活動の原動力になっています。

■怪しくて魅力的な何か

――若新さんは鯖江市のある福井県の出身だそうですね。どのような少年だったのですか。

僕が生まれ育ったのは福井県若狭町といって、家の周りには信号機も自販機もないような山村地域です。両親はともに学校の先生でした。小さい頃は勉強ができたので、両親に期待されて育ちました。

でもちょっと変わっていたのは、小さい頃から「なぜ自分は自分なんだろう」と考える偏屈な哲学少年だったこと。中学生でビジュアル系バンドにはまったことで、自意識過剰な自分が一気に覚醒され、自分の髪型やスタイルにヘンなこだわりができてきて、友達との関係にも悩みました。自分という存在が過剰に気になってしまったことで、自分と社会とのズレやギャップも過剰に意識するようになったのだと思います。

学生のときよく言われたのは、「フツーには就職できないよ」。起業する道を選び、卒業前から先輩と会社を立ち上げたものの、あとから入ってきた社会人経験のある人たちに「組織はこうあるべきだ」とか「その髪型はビジネスではマイナスだ」などと言われ、うまく適応できず辞めてしまったんです。その後大学院に入り、産業・組織心理学を学びました。

卒業後は人材・組織コンサルタントとして独立し、企業の新しい採用のあり方や、個性や多様性を活かす人材育成・組織づくり、コミュニケーション開発をテーマに活動してきました。この春からは大学教員としても、実験的な実証研究を行っていきます。

――若新さんが今後目指すものは何ですか。

僕がいまもっとも関心があるのは、報酬やポスト、称賛といった外的要因に代わる新たな動機付けです。昔は給料が高いとか、社内で出世するとか、褒められる、叱られるといった外的に与えられるものがモチベーションを生んでいましたが、社会が成熟したこれからの時代はそうはいかないのだと思います。つまり、「アメでもムチでも頑張れない」のです。その代わり自分の内側から沸き起こる何かが必要です。僕はそれが何かを探りたいのです。

その点、NEET株式会社に集う若者たちには、決まった給料を払う人もいなければ、仕事や行動を管理・指示する人もいません。彼らを褒める人も、叱る人もいません。それでも彼らは毎日仲間と打ち合わせしたり、ケンカしたり、議論したりしながら何かを生み出そうとしています。

そこには、コミュニケーションのあり方や人と人との「関係性」が大きく影響しているのだと思います。そこから生まれる「怪しくても魅力的な何か」を探ることで、私たちが求める働き甲斐、個性の発揮、多様なライフキャリアを実現していくためのヒントが得られるのではと考えています。

4月中旬より、若新氏の新連載「“マネジメント”からの逃走」がスタートする。NEET株式会社や鯖江市役所JK課のほか、若新氏が挑戦するさまざまなプロジェクトをリアルタイムで紹介し、考察や理論を展開していく予定。既存の組織や人材育成の枠組みに囚われない若新氏の取り組みは、いまの企業社会が抱える閉塞感や停滞感を打ち破るきっかけになるに違いない。

(慶應義塾大学特任准教授/NewYouth代表取締役 若新 雄純、前田 はるみ 前田はるみ=聞き手、構成)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「重責がのしかかる管理職」働き方は変化するのか? IT新時代に求められるスキル

PHPオンライン衆知 / 2024年12月20日 11時40分

-

Plott・小学館・Mika Pikazo共同で新YouTubeチャンネル『ゾンちゅう~ゾンビJKはゲーム配信中~』を開始

PR TIMES / 2024年12月13日 17時1分

-

若者のニート化「日本だけの問題ではない」…韓国の労働市場リスク、中央銀行が警告

KOREA WAVE / 2024年12月7日 12時0分

-

過去に大規模な浸水被害 茂原市に水害対応のプロジェクト・チーム発足

チバテレ+プラス / 2024年12月2日 15時41分

-

滋賀県長浜市役所の電話対応をAIさくらさんが自動化!市民サービスの劇的な向上を目指して

PR TIMES / 2024年11月27日 12時40分

ランキング

-

112月末まで!今年の「ふるさと納税」注意したい点 定額減税の影響は? 申し込む前に要チェック

東洋経済オンライン / 2024年12月26日 13時0分

-

2なぜスターバックスの「急激な拡大」は失敗に終わったのか…成長を一直線に目指した企業の末路

プレジデントオンライン / 2024年12月26日 15時15分

-

3昭和的「日本企業」は人事改革で解体される? 若手社員への配慮と、シニアの活性化が注目される背景

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年12月26日 5時55分

-

4焦点:日産との統合、ホンダから漏れる本音 幾重のハードル

ロイター / 2024年12月26日 14時46分

-

5日本郵便とヤマト「120億円訴訟」に至った言い分 物流サービスの「大同団結」が危うい事態に

東洋経済オンライン / 2024年12月26日 7時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください