「もしかして虐待かも」と悩んだら

プレジデントオンライン / 2014年10月18日 10時15分

新聞やニュースをにぎわす虐待事件。しかし、わが子を殺害するような事件はほんの一握り。多くは、子育ての悩みから、つい手が出たレベルから始まるという。叩いたり暴言を吐いたりしてしまい、後で悩むという親も多い。何が母親を追いつめているのか。

■元スッチーママの失敗できない「仕事」

「中学受験に失敗したら、この娘の人生はもう終わりですから」

小沼孝子さん(仮名)は塾関係者を前に、何度か真顔でそう口にしていた。元国際線客室乗務員で、てきぱきした言動と抜群の記憶力の持ち主。開業医の夫との結婚を機に専業主婦になってからは、一人娘の女子学院中学合格を目標に周到な準備を進めてきた。幼児期から積み木、パズル、英会話教室へ順に通わせ、小学校入学後は母親が勉強スケジュールを管理し、娘に着実に消化させた。中学受験を自分の「仕事」にしたタイプ。娘も無邪気で明るく、小学4年生まで成績優秀だった。

だが、5年生になると塾の成績が低下。孝子さんが得意で、娘にも熱心に教えてきた算数の成績がとくに思わしくなく、彼女の怒りは娘ではなく、塾の算数教師に向けられた。

「あの人の教え方が気にくわない」

以降、有名塾に移ってはやめさせる“塾ジプシー”状態へ。さらに家庭教師をつけ、最後は自分で教え始めたが娘の成績は上向かず、やがて「なぜ、こんな問題が解けないの!」と娘に手をあげるようになる。最初は問題を間違うたびに背中や頭頂・後頭部、肩や太ももなどを手のひらでパチン程度。だが次第に背中を10回前後強く、それでも気が収まらないと、回数さえ忘れるほど叩き続けるようになった。ふと我に返ると孝子さんは怖くなって家を飛び出し、娘が昔通っていた塾に、「アンタたちがちゃんと教えてくれないから、私が娘を殴るはめになったじゃないの!」と怒鳴り込んだりした――。

子供への身体的虐待とは、身体に傷をつける暴行のことで、子供の身体に痣(あざ)が残るか、その恐れがあるかが1つの目安。一度に10回以上も叩き続けるのは、たとえ痣が残らなくても後者に当たる。結局、女子学院中は不合格で、娘は同校より偏差値が15近く下回る私立の一貫校に通学中。孝子さんは「6年間が無駄になった」と茫然自失状態に。

この事例を紹介してくれた塾関係者は、中学受験のここ10年間の変化の1つに、頑張りすぎてしまう母親の増加を挙げる。「高学歴の母親が増え、自分も勉強ができたために、『子供も頑張ればできるはず』という幻想を抱きやすい。自分のキャリアを断念して受験に没頭する分、自己犠牲感も強く、受験の合否を自分のキャリアと混同しやすい」

■約6割が実母による「見えない虐待」

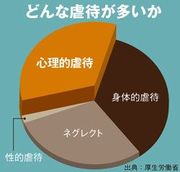

どんな虐待が多いか 出典:厚生労働省

“心理的虐待も、身体的虐待とほぼ同じ件数ある”

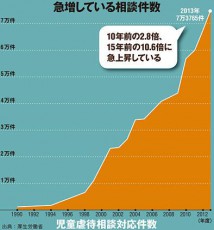

7万3765件――。厚生労働省から発表された2013年度の児童虐待の相談対応件数だ。全国の児童相談所(児相)からの報告に基づいて集計されている。2000年に施行された児童虐待防止法では、子供への虐待を、身体的虐待・ネグレクト(登校禁止や食事を与えないなど、健康を損なうような衣食住への無関心や放置)・心理的虐待(心に傷を残す暴言や差別)・性的虐待(子供への性的行為)の4つに分類している。

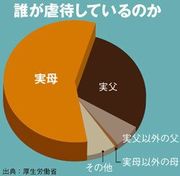

1998年と比べて13年度は10.6倍と、児相の対応件数も急激な右肩上がり。半面、テレビなどの扇情的な報道との相違点もある。たとえば、子供の致死事件は母子家庭に同居中の内縁の夫や、無職の父親が主犯という報道が多いが、虐待者別集計を見ると、実母が3万8224件(57.3%)と最も多く、実父以外の父は4140件(6.2%)。虐待死も約6.7万件の相談件数中58人(12年度)。

社会福祉法人「子どもの虹情報研修センター」研究部長。同センターで自治体職員や児童相談所職員などへの研修業務を担当。京都大学卒業後、京都府内の児童相談所に32年間勤務。現在は日本子ども虐待防止学会等に所属。

『児童虐待』(岩波新書)の著者で、元児相の相談員でもある川崎二三彦氏(社会福祉法人「子どもの虹情報研修センター」研究部長)も、こう話す。「たとえば乳幼児への虐待の発端は、子育ての悩みを抱えている母親が『食べるのが遅い』『泣きやまない』などのささいな理由で、子供につい手が出たレベルから始まっています。また、虐待は家庭内で起きるために外部から見えづらく、加害者である親も自分の行為が躾(しつけ)か虐待かが見えなくなりやすい。実母が虐待者の約6割を占める状況はここ10年以上同じなので、特殊な母親に限った問題ではありません」

冒頭の事例も、孝子さんに躾と虐待の区別がついていたかどうかは疑わしく、暴行の事実を知るのは家族と塾関係者のみで、厚労省の発表件数にも含まれていない。二重の意味で「見えない虐待」といえる。

子供の致死事件が、児童虐待全体の氷山の一角にすぎないなら、普通の子育ての延長線上で起きている虐待の実態は、それら極端な事例によって、むしろ隠されているのではないか。そこで子育て支援の現場に出かけた。

■ベテランママの予想外のおえつ

神奈川県茅ヶ崎市こども育成部こども育成相談課職員。子どもの虐待担当として、米国生まれのプログラムを日本向けに改訂した「神戸少年の町版コモンセンス・ペアレンティング(通称CSP)」をもとに、地元市民を対象とする、怒鳴らない子育て練習講座「そだれん」を2009年から開始。

「私をふくめて日本人は、『怒る』と『叱る』の境界線が曖昧です。30・40代の親も、子供の頃に叩かれて育っていて、『叩くのも躾のうち』という子育てしか知りませんから」

神奈川県茅ヶ崎市職員として、09年から怒鳴らない子育て練習講座「そだれん」を主宰する、伊藤徳馬氏はそう指摘する。同講座は「ホメる子育て講座」とも呼ばれる。主に3、4歳児から小学校低学年までの子供を持つ母親が対象。育児経験のない記者も4人の母親に交じり、伊藤氏が子供役を演じる“徳ちゃん”相手の練習に参加させてもらった。たとえば、弟が買ってもらった仮面ライダー人形を、4歳の兄が弟に無断で遊んでいる設定でパパ役になる。

「徳ちゃん、弟のオモチャをいったん置きなさい」

「嫌だ」

「新しい人形で遊びたいのはわかるよ。でも弟のものだから、ずっと遊んでいないで一度置きなさい」

「弟が今いないからいいじゃん!」

「置きなさい」

「嫌だったら、嫌~だ。パパ、うるさいから会社に行ってきなよ」

「……聞き分けのない子は、パパ、大っ嫌いだ!」(大人相手なのに我慢できず、ここでキレてしまった)

先輩ママたちが失笑する。感じの悪い“徳ちゃん”から市職員に戻った伊藤氏からもダメ出しされた。

「子供の土俵に乗っかって怒ってもろくなことはないです。まず『弟にひと言断ってから遊んでほしい』と、具体的に希望する行動を伝えたうえで、悪い行動には悪い結果を与えます。ダダこねに注目するなら、『パパにダダをこねたことを謝って』と伝え、子供がちゃんと謝れば一度ほめてあげましょう」

子供との密着生活で、この延々たる反復を強いられる母親のいら立ちの一端に、記者も初めて想像力を働かせることができた。そんなダメ偽パパぶりを数回披露しながら通った同講座最終回で、子育ての難しさなどを、母親たちから聞かせてもらっていたときだった。

誰が虐待しているのか 出典:厚生労働省

“約6割が実母からの虐待”

「私、子供に何をしてしまうかわからなくなって、トイレに鍵をかけて閉じこもったことがあります」

4歳・2歳・0歳の3人の子供を持つ佐野優子さん(仮名)が、思いつめた表情で切り出した。予想外の告白だった。4人中、彼女が最も沈着冷静で、子供にもわかりやすい話し方で上手に対応していたからだ。

彼女の4歳の長男は生後、脚の病気でギプスを装着していて、チャイルドシートも抱っこヒモも使えず、外出さえできなかった時期がある。また、当初は母乳が出ず、義母からは奇異な目で見られ、「食事が悪いのでは?」とまで言われた。

地域にママ友をつくろうと自治体主催の赤ちゃん教室に通うと、複数の子供を持つ参加者ばかりで、初産の身には「母親失格」の劣等感がふくらんだ。夫に子供を叩いたと打ち明けると、そんなことで怒らなくてもいいじゃないかと一蹴された。

「私、ストレスのやり場が全然なくて、ぐずる長男を何度か叩いてしまうと、もっとエスカレートしそうで怖くて、真っ暗な部屋に彼を閉じこめたり、反対に私がトイレに鍵をかけて閉じこもったりして……、虐待のニュースも他人事(ひとごと)じゃなくて、もし、私もあのままだったら……」

話すほどに当時の焦燥や恐怖を思い出したのか、彼女の紅潮した両頬には涙が伝い、両肩を上下させながら何度もしゃくり上げた。

子供への暴力は許されない。しかし、育児ストレスと致死事件レベルの暴力を混同してはいけない。自分の子供を一、二度叩いたことがある親は多いだろうが、身体的虐待の目安となる、子供の身体に痣が残るか、その恐れがあるほど叩いた人となると話は全然違う。

「ただし、ストレスが慢性的かつ集中的にのしかかれば、誰にでも虐待は起こりえます。子育てへのこだわりが強い人や、生真面目な人ほど危ないと思います」(伊藤氏)

■「相談が予防になり子供も元気に育っていく」

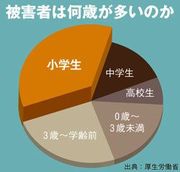

被害者は何歳が多いのか 出典:厚生労働省

“未就学児だけではない”

改めて、中学受験に直面する親と虐待の話に戻したい。育児不安や虐待問題を抱える親からの電話相談と、親のケアを目的に、被虐待経験を訴える母親同士が語り合う自助グループの支援を続ける、社会福祉法人「子どもの虐待防止センター」の広岡智子理事が、2つの事例を教えてくれた。

「息子を医学部に行かせるために、早期教育に熱心な母親が、塾のテストで悪い点をとったことに腹を立てて叩いたら、息子から『ママ、(僕のことをそんなに心配してくれて)ありがとう』と真顔で言われ、『子供にこんなことを言わせていいんでしょうか?』と相談してきたことがあります。子供から遊ぶ時間を奪って塾に行かせている負い目があるから、母親はそこで戸惑うんです」

また、医者同士の息子夫婦が、孫のテスト結果が悪いと叩いたり、自宅のベランダに閉め出したりしているが虐待じゃないかと、子供の祖父の元医師が相談してきた。

「孫を叩くのをやめるように注意したら、息子に『オマエのせいだ!』と逆ギレされてしまったようです。息子の反論から、彼も子供時代から医者になれと、祖父から強要されてきたことが推測できます」

広岡さんは、子供時代に受けた虐待を、自分の子供にも繰り返す「虐待の連鎖」の可能性を指摘する(祖父は息子に暴力を振るった記憶はない、と広岡さんに語ったという)。

「でも、相談に来る親たちの多くは、相談自体が予防になっていて、それ以上悪化しません。ほどほどの罪悪感を抱えながら子育てを続けていく。親の心配をよそに、子供も案外ちゃんと育っていきますよ」

■言葉による虐待の傷は一生消えない

漫画家。3人の娘の喜怒哀楽に満ちた子育てを、ユーモラスな漫画で描いて人気を集める。2000年からは、その経験をもとに子育てをテーマに講演を開始。以降、全国各地から招かれ、年間50~60回ペースで、漫画なども描きながらの講演会を継続中。

身体的虐待について主に紹介してきたが、子育て漫画家の高野優さんは自身の体験から、言葉による心理的虐待の深刻さについて語る。「おまえは家の恥だ!」――。小学5年生だった彼女は、父親のその一言で堪忍袋の緒が切れた。物心がついた頃から成績優秀な6歳上の姉と常に比べられ、否定され続けていた。「クリスマスツリーはこんな飾り付けがいいと言えば、『子供の浅知恵』と否定され、同級生の母親にほめられたと伝えれば『社交辞令だ』と退けられ、立つ瀬がありませんでした」

父親の「家の恥」発言をきっかけに、小学校の担任に相談したが、「厳しい躾ができる、いいお父さんじゃないか」と取り合ってもらえず、彼女はそのままバスに乗って地元警察に駆け込んだ。当日夜、親も警察に呼ばれたが、以降、父の彼女への言動はさらにひどくなった。

だが、心理的虐待の基準は曖昧。先の川崎氏によると、親が「おまえは生まれてこなければよかった」などという言葉を繰り返し、子供を自尊心が持てない状況に追い込むなどが1つの目安だという。高野さんへの父親の執拗な言動は「心理的虐待」といえる。彼女は今、父親はもちろん、彼から自分を守ってくれなかった母親とも疎遠なままだ。

「叩かれてできた傷は時間がたてば消えますが、言葉の虐待によってできた心の傷は一生消えません。だから『叩かない虐待』もあることを、多くの親にも知ってもらいたい」

■「叩くのも躾のうち」という法的根拠

取材を続ける中で「懲戒権」という言葉を知った。親権(親が未成年の子を監護、教育などをする権利や義務のこと)の1つで、親が、わが子の非行や過ちを指導するためなら子供を叩いてもいい権利のこと。1898(明治31)年に施行された民法第822条第1項に、「親権を行なう者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる」と書かれていた。日本人の「叩くのも躾のうち」の法的根拠といえる。2000年の児童虐待防止法施行後、この条文が問題視されるようになったと川崎氏は言う。

「2年前の民法改正時、親権の行使について『子の利益のために』という言葉が追加されました。つまり、暴力を振るうことは子供の利益にならないので、『叩くのも躾のうち』という親の言い分が、法律上は通用しなくなったのです」

■虐待防止には子育てを外へ開く努力を

お茶の水女子大学学長(東京女子師範学校として1875 年に開校以来、本田さんが初めての女性学長)を経て、同大名誉教授。お茶の水女子大学卒。専門は児童文化論、児童社会史。

元お茶の水女子大学学長の本田和子さんは、7年前に出版した『子どもが忌避される時代』(新曜社)で、戦前から現代までの子供観の変遷と、児童虐待の関連性を指摘している。

「江戸から明治時代は、長男による家制度存続を前提に子供は『家のもの』でした。戦時中は〈天皇の赤子〉として『国家のもの』になり、戦後は核家族化の進行とともに〈夫婦の愛の結晶〉と呼ばれて『夫婦だけのもの』になりました。最近はビジネスキャリアの中断や託児施設の不足、大学進学までの養育費の高騰などで、女性たちの間に『子供を忌避する』空気は続いている」

成果主義の社会で育ち、働いてきた女性は出産を機に、子育てという、まるで理屈が通じない原始的環境に投げ込まれる、と彼女は続ける。

「自分中心的な環境で育ってきた若い女性たちは、一転して子供への無償の愛を求められる。成果が見えにくい子育てに当惑い、疲れ果て、子供への嫌悪感がふいに高まり、衝動的に虐待へ走ってしまうことも、十分に起こりうるでしょう」

受験も子育ても母親が生真面目に頑張るほど、それがうまくいかず、空回りし始めたときの反動が怖い。

「虐待を防ぐためにも、子育ては面白くないし、子供はかわいくないけど、育てているうちにかわいくなるときもあるわという程度に、ゆったりと構えたほうがいい」(本田さん)

川崎氏は、子育てを外へ開くように提案する。「授業参観などの学校行事や、自治会活動に親子で積極的に参加し、子供を通して、親が地域とゆるいネットワークでつながり、いろいろな大人に子供を見守り育ててもらう環境づくりが第一歩」

3人の娘の母親でもある、前出の高野さんも、結果的に子育てを外へ開いた実践者。サッカー強豪校の一貫校受験を目指す三女の例を明かす。「娘が玄関前でリフティング(ボールを足や膝で蹴り上げ地面に落とさないようにする練習)をしていると、近所の方々が自発的にタイムを計ってくれたり、自宅の空きスペースで練習していいよ、と声をかけてくれたりするんです」

虐待問題を抱える母親を支援する広岡さんは今こそ転換点と話す。

「児童虐待という言葉は今、『危ない親から子供を救え!』という否定的な意味で使われていますよね。しかし、むしろ逆でね、私たち大人が一度立ち止まり、自分の生き方や子供の育て方をあらためて考えてみることで、とても前向きなきっかけとしてとらえ直せるチャンスなんです」

児童虐待はけっして他人事ではなく、誰もが可能性を抱えている。だが、自分の言動が虐待かどうかに一喜一憂している場合ではない。

(荒川 龍 キッチンミノル=撮影)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

幼い娘3人を殺した29歳母親は“責任感が強く真面目”…「子殺しをする親」の多くが陥る心理状態とは|ルポライター・杉山春さんに聞く

女子SPA! / 2024年7月24日 8時45分

-

幼い娘3人を殺害した29歳の母親は“異常者”か?法廷での発言にみる生きづらさとは|ルポライター・杉山春さんに聞く

女子SPA! / 2024年7月23日 8時45分

-

リアル中学受験 許せなかった息子の「塾休みたい」…優等生だった親、押し付けた価値観 リアル中学受験-わが家の場合

産経ニュース / 2024年7月19日 13時0分

-

「いくらなんでも失礼すぎる!」夫と孫にひどい態度をとる実母にブチギレ。そんな実家なら、縁切ってもいいですか⁉

OTONA SALONE / 2024年7月12日 17時0分

-

ついに完結!『二月の勝者』名場面ベスト10は? 過熱する中学受験に投げかけたメッセージとは

東洋経済オンライン / 2024年7月11日 10時30分

ランキング

-

1トヨタの新型「ランドク“ルーミー”」初公開!? 全長3.7m級「ハイトワゴン」を“ランクル化”!? まさかの「顔面刷新モデル」2025年登場へ

くるまのニュース / 2024年7月23日 11時50分

-

2泥酔して道端で寝ていると…介抱してくれた“女性”のまさかの正体。一ヶ月後に再会し、「思わず絶句した」

日刊SPA! / 2024年7月23日 8時52分

-

3「新しいiPhone」を少しでもおトクに入手する技 円安ドル高で、毎年のように値上がりしている

東洋経済オンライン / 2024年7月23日 11時0分

-

41日400杯売った「元ビールの売り子」が裏側を暴露。真夏のデーゲームの“過酷すぎる舞台裏”

日刊SPA! / 2024年7月23日 15時54分

-

5義母と元夫は減塩生活中!? 嫁に去られた親子の今…【お義母さん! 味が濃すぎです Vol.48】

Woman.excite / 2024年7月15日 21時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください