予知のできない火山学に税金は必要なのか

プレジデントオンライン / 2014年10月28日 10時15分

■「避難成功」の有珠山と御嶽山はなにが違うか

長野県・岐阜県の県境にある活火山の御嶽山が突発的な噴火を始め、死者・行方不明者は合計63名に達した。軽トラックほどの巨大な岩石が雨のように降り注ぎ、登山者が甚大な被害に遭った。噴火の発生時は、紅葉の時期を迎えた好天の土曜日の正午前で、特に人が多い日時だった。

今回の噴火は、白い水蒸気と火山灰が含まれる噴火で「水蒸気噴火」と呼ばれている。地下にあるマグマによって熱せられた地下水が水蒸気となり、勢いよく地上に噴き出し、火口周辺の岩石を瞬時に砕いて撒き散らしたのだ。しばらく活動を休んでいた活火山が最初に起こす爆発的な噴火が、この水蒸気噴火である。

実は、このタイプの噴火は、火山学的な予知がきわめて難しい。すなわち、地下に充満した水蒸気によって上昇した圧力がいつ開放されるかが、ほとんど検知不可能なのである。

一般に、噴火予知とは、地下にあるマグマの活動が高まって生じた何らかの異状を見つけることを言う。通例、噴火の前には小さな地震が発生し、その後マグマが地表近くまで達すると、地面の上下や伸縮が起きる。こうした微弱な現象を精密機械で観測するのだが、そのためには火山の周りに地震計・傾斜計・伸縮計といった機器をたくさん配置して、24時間態勢で見張っていなければならない。

今回、全くの不意打ちを受けて多数の犠牲者が出た理由は、マグマの明瞭な動きなしに水蒸気噴火が起きてしまったことにある。現代火山学の学問としての限界がここにある。

そもそも、これまで噴火予知に成功した例では、マグマの動きが顕著だった。たとえば、2000年に噴火した北海道・有珠山では、噴火の4日前から地震が発生し、地面が隆起するなど明確な前兆が見られた。このため住民約1万人の避難が完了し、1人の死者も出さずに済んだ。一方で、今回は予知がもっとも難しいタイプの噴火が、場所・時期・時間帯の点で最悪のタイミングに起きたため大惨事となった。

こうした事態に対して、予知に失敗した火山学に税金は必要だろうか、という声も聞かれる。確かに、東日本大震災を予知できなかった地震予知と同様、金がかかる割に社会の要求する成果の出せない科学観測に対する批判は強い。そこで本稿では、「科学不信」と言われる中でも、これだけは日本人全員に伝えなければならない事実について述べたい。

御嶽山噴火では不幸にして観測結果が活用できなかったが、その直後から山に入った警察・消防・自衛隊など救助隊の方々の命を守ってきたのが、噴火予知のための観測機器なのである。

現在、御嶽山を含む47個の活火山では、地下の動きが常時観測されている。「今後100年程度の中長期的な噴火の可能性」があるため、気象庁が24時間態勢で監視しているのだ。具体的には、地震計や傾斜計などで観測し、得られたデータはリアルタイムで気象庁や大学などに送られている。こうした情報を用いて、御嶽山では安全を確保しながら捜索が行われている。

日本列島にはいつ噴火してもおかしくない活火山が110個ある。そのうち24時間態勢で常時監視されているのは、半数以下の47個しかない。噴火の開始直後に災害弱者となる登山者のみならず、活火山の近隣に暮らす地域住民にとっても、我が国の火山防災は十分とは言いがたい状況なのだ。

■火山観測がなければポンペイと同じ運命

今回の噴火は御嶽山だけに留まらない、と火山学者は考えている。というのは、3年半前の東日本大震災の地殻変動と関係があるからだ。

地球科学には「過去は未来を解く鍵」というキーフレーズがある。過去の歴史を振り返ると、「3.11」で起きたマグニチュード(以下Mと略記)9の巨大地震が発生すると、数カ月から数年以内に近隣にある火山噴火を誘発する事例が多数ある。

たとえば、20世紀以降の全世界で、M9クラスの巨大地震は6回起きたが、すべてのケースで地震の数日もしくは数年後に震源域の近くで噴火が発生した。つまり、地震によって地盤にかかる力が急激に変化した結果、マグマの動きが活発化したのである。

「3.11」以後の状況は、9世紀の日本とよく似ている。すなわち、東北地方で起きた巨大地震の後から、火山活動が活発化した記録が数多く残っているのだ。

■日本列島は「大地動乱の時代」に入った

東日本大震災は、平安時代の西暦869年に起きた貞観(じょうがん)地震ときわめてよく似ている。この地震から2年後に秋田~山形の県境にある鳥海山が噴火し、46年後には青森~秋田の県境にある十和田湖が大噴火した。九世紀の日本は特異的に地震と噴火の多い時期だったが、「3.11」以後の日本列島も同様の「大地動乱の時代」に入ったと考えられる。

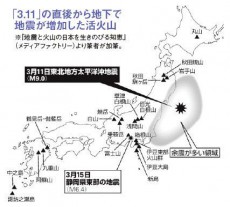

実は、東日本大震災の直後から、地下で地震が増加した活火山が20個ほどある(図参照)。日本は世界中の7%もの数の活火山を有する屈指の「火山大国」だ。その約2割に当たる活火山の地下で、何らかの動きが始まった。具体的には、焼岳、乗鞍岳、白山、草津白根山、浅間山、箱根山などの直下で、「3.11」以後に小規模の地震が起き始めたのだ。

幸い、その後はいずれの火山でも地震は減少し、現在まで火山活動に目立った変化は見られない。ところが、今回の御嶽山は、こうした20個の活火山に先駆けて、「3.11」の3年7カ月後に噴火を開始した。よって、他の「噴火スタンバイ」火山も厳重な監視が必要なのである。

巨大地震が噴火を誘発する可能性としては、日本一の標高を持つ富士山も例外ではない。東日本大震災の4日後の3月15日に、富士山頂の南でM6.4の地震が発生し、最大震度6強が観測された。その震源は富士山のマグマだまりの直上だったため、マグマに何らかの影響を与えたのではないかと私をはじめ火山学者はみな肝を冷やした。その後は幸い、富士山が噴火の途上にあることを直接示すデータは得られていない。

■「3.11」クラスの巨大地震が発生した後、富士山が大噴火した例

一方、過去の歴史を見ると、「3.11」クラスの巨大地震が発生した後、富士山が大噴火した例がある。江戸時代の1707年、M8.6の「宝永地震」が発生した49日後に、大量のマグマが噴出した。江戸の街に数センチメートルもの火山灰を降らせた「宝永噴火」だ。

この噴火は直前の巨大地震によって誘発された、と火山学者は考えている。その恐れは、西暦2030年代に起きると予想される「南海トラフ巨大地震」(M9.1)にも当てはまる(※1)。すなわち、東海地震~東南海地震~南海地震の三連動が富士山噴火を誘発する可能性もゼロではない。富士山は日本で最も観測網が充実している活火山の一つだが、監視すべき最重要火山であることには変わりない(※2)。

「3.11」をきっかけとして、日本列島の火山が噴火しやすくなったことはほぼ確実だ。可能な限り火山の地下を監視し、災害に巻き込まれる確率を減らす努力が肝要である。ちなみに西暦79年、ローマ時代のポンペイには火山学がなく、活火山ヴェスヴィオ山の噴火によって麓に暮らす市民2000人が犠牲となった。

もし日本でも火山観測をやめてしまえば、我々はポンペイ市民と同じ運命をたどることになる。確かに、科学は万能ではない。しかし、それを踏まえた上で、1人でも多く人命を救うため噴火予知に投入する税金は決して無駄ではないと思う。

※1:南海トラフ巨大地震では津波最大高34メートル、犠牲者総数32万人、経済被害270兆円が発生すると予想されているが、周知徹底されていない(鎌田浩毅著『京大人気講義 生き抜くための地震学』ちくま新書より)。

※2:2004年に内閣府は、富士山が宝永規模の大噴火をすれば最大2兆5000億円の被害発生と試算したが、火山学者の多くは過小評価と考えている(鎌田浩毅監修『地震と火山』学研パブリッシング、鎌田浩毅著『富士山噴火』ブルーバックスより)。

(京都大学大学院 人間・環境学研究科教授 鎌田 浩毅)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

霧島山(新燃岳) 噴火警戒レベル2(火口周辺規制)に引き上げ

ウェザーニュース / 2024年12月12日 11時15分

-

霧島山・新燃岳で火山性地震が増加 噴火警戒レベルは1を継続

ウェザーニュース / 2024年12月9日 8時10分

-

必ず起こる災害に、この国はどう立ち向かっていくべきか『チェーン・ディザスターズ』高嶋哲夫インタビュー

集英社オンライン / 2024年12月8日 11時0分

-

1944年の昭和東南海地震から今日で80年

ウェザーニュース / 2024年12月7日 11時30分

-

霧島山・新燃岳で火口直下を震源とする火山性地震が増加 噴火警戒レベルは1を継続

ウェザーニュース / 2024年12月3日 8時30分

ランキング

-

1なぜ百貨店は正月に休むのか 「人手不足」説に隠れた各社の真意

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年12月27日 8時5分

-

2三菱UFJ銀、不具合「ほぼ解消」=サイバー攻撃が原因

時事通信 / 2024年12月27日 19時3分

-

3「軽自動車を国民車に育て上げられた憧れのおやじさん」スズキ鈴木修氏死去にトヨタ豊田章男会長コメント全文

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年12月27日 19時8分

-

4年金15万円・71歳ひとり暮らしの母「年寄り扱いするな!」と威勢がよかったが…半年ぶりの帰省で目の当たりにした「変わり果てた姿」に43歳息子、絶句

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月27日 8時15分

-

5「ブラックリスト入り」しようが「借金が少額」であろうが…〈自己破産〉をためらう必要がないケース【元キャリア官僚の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月27日 17時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください