政治が歪ませたマスコミ名誉毀損裁判

プレジデントオンライン / 2015年7月10日 10時15分

■「いい加減な連中」だから、「どうせ嘘に決まっている」

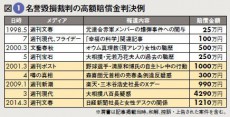

名誉毀損の対マスコミ損害賠償訴訟は、2001年に状況が一変した。本来、報道内容に公益性が高く一定の立証もできていれば賠償金の認容額は低くすべきだし、逆にひどい名誉毀損でまともな立証もできていなければ高くなる。かつては「認容額100万円以下」が一般的だった。

それがいきなり「500万円以上」に跳ね上がったのだ(図1参照)。

なぜそうなったのかを述べる前に、名誉毀損裁判において被告、つまりマスコミ側の抗弁を認めない傾向が強まっている現状に触れておく。

有名週刊誌の記事を大手新聞社が名誉毀損で訴えた裁判を例に取ると、実におかしな点が2つあった。

(編集部注:「週刊文春」12年7月19日号「スクープ撮! 日経新聞喜多恒雄社長と美人デスクのただならぬ関係」について、日本経済新聞社が名誉を毀損されたとして文藝春秋側に約1億7000万円の損害賠償を求めた訴訟。東京地裁は昨年3月、文春側に計1210万円の賠償金支払いと文春・日経の両方への謝罪広告掲載を命じた。文春側は即日控訴。東京高裁でも判決が覆らず、文春側の上告を最高裁が受理)

1つは、原告のいう「社長の知人」を特定しないまま審理が進められたこと。「新聞社の社長が借りているマンションに同紙の女性デスクが頻繁に宿泊している。社内では、彼女が社長の愛人だから人事にも情実が絡んでいるのではないか、との疑いが持たれている」のが記事の趣旨だった。新聞社側は陳述書で、「女性デスクが宿泊した部屋は、同マンションにある別の知人宅である」としたが、ただ知人というだけで特定しないのだ。これでは女性デスクが泊まった部屋の住人がどこの誰かがわからず、当然尋問もできない。

もう1つは、原告である社長と女性デスクに対する「本人尋問」が認められなかったことだ。これでは、いくら「真実性の抗弁」といっても、被告には争いようがない。

このように、原告側の陳述書だけで裁判をされては「手続的正義」が失われる。近代の民事訴訟法や刑事訴訟法は、手続保障、手続的正義がその根幹にある。それを裁判所が蔑ろにしている。これは非常に恐ろしいことだ。なぜならそれは名誉毀損の問題だけではなく、裁判全体の信用性の問題にもなるからだ。これは、刑事事件で冤罪が続出することとも関係している。まともな手続保障もないまま「自白」するまでずっと被疑者・被告人を勾留し続けることは、冤罪を生む土壌となりかねない。

名誉毀損の訴訟における手続的正義、人権、表現の自由、知る権利に対する裁判官の感覚が鈍っている。刑事事件はその典型で、被疑者・被告人を「やつら」「あいつら」と呼び、「あいつら」は「嘘つき」だから「やってるに決まっている」として冤罪になる。同様に週刊誌も「いい加減な連中」で「嘘つき」だから「どうせ嘘に決まっている」と判断され、こうした偏った判決が出る。

裁判官がまず最初に白紙・中立で臨まなければ、脛に傷を持つ人は争いようがない。証拠を見なければわからないが、この裁判は少なくとも手続き的には明らかにおかしい。

■タレント・政治家の“人権の値段”は一般人の2倍?

実は、これまであまり知られていなかったことだが、冒頭に述べた情勢変化には、政治的な背景があった。

01年当時、森喜朗首相の自民党政権はメディアから激しい批判に曝されていた。森氏の危機感に同調したのが、週刊誌の標的にされ続けていた創価学会と公明党だ。同年3月から5月にかけ、自公両党が衆参法務委員会などで裁判所を突き上げた。

当時、衆議院法務委員会に呼ばれた最高裁判所事務総局の千葉勝美民事局長は、5月16日に次のように答弁している。

「『判例タイムズ』の5月15日号に元裁判官による関連論文が掲載されている」「近いうちに司法研修所で『社会通念に沿った適切な損害額の算定』を含む損害賠償の実務研究会が開かれる予定」

「判例タイムズ」とは、最高裁事務総局が新法解釈や運用指針などについて公式見解を出す際に活用する媒体。裁判官に対しては極めて大きな影響力がある。しかも司法研修所とは、裁判官会議の下に事務総局と並んで設置された部門だが、実態は事務総局の人事局や広報課の下にあるといっていい。その研究会という形であれば、ある程度の肝入りのものであろうということは、裁判官なら雰囲気でわかる。そもそも裁判官は目立つようなことはしないので、自発的に司法研修所で研究会を開くような事態は考えにくい。

5月15日号は4月下旬か5月初旬の発売。書き手が裁判官の場合、常識的に考えると年末年始あたりの執筆依頼でなければ、締め切りに間に合わない。裁判所が同誌に働きかける時間も考えると、その頃にはすでに水面下の動きが始まっていた可能性がある。

その「判例タイムズ」に掲載された関連論文で「名誉毀損損害賠償額として相当」と結論づけられていたのが「500万円程度」だったのだ。

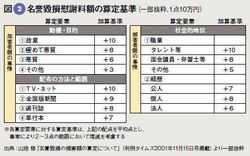

そして、同年11月15日号の同誌には、司法研修所における研究会の結果として「慰謝料算定基準表」なる別紙も掲載された(図2参照)。この表の「社会的地位」の項目には、「タレント等10点」「国会議員・弁護士等8点」「その他5点」といった職業別の慰謝料が点数表示されている。「1点」は10万円、50点なら500万という算定だ。

図2:名誉毀損慰謝料額の算定基準

これは裁判所による差別である。どうして一般人がタレントの半分なのか。タレントや政治家は人権が2倍あるのか。そもそも、研究会は理屈を考える場、裁判は個別的なもののはずだ。名誉毀損も1件ごとに内容はまったく違うので、マニュアル化することじたいおかしい。

それに、弁護士が名誉毀損訴訟を起こすことは滅多にないから、弁護士を国会議員と並べたのは“目眩まし”だ。タレントと政治家への慰謝料を高くすることが本当の狙いであり、そのスキャンダルを報じる週刊誌にダメージを与えるのが目的だと疑われても仕方あるまい。司法が「李下に冠を正し」てしまったのだ。

■裁判所を統制しようとした自民党政権

日本の裁判がおかしくなったのは、構造的な要因が大きい。

今の裁判所では、事務総局によるソフトで見えにくい管理・統制が行われている。前述の名誉毀損の件でいえば、東京のエリート裁判官の一部を集め、司法研修所の研究会という形で発表した。だから研修所の名前以外は表に出てこず、しかも個々の裁判官が任意で行った形を取っている。が、先に述べた組織の構成上、事務総局が裏で動いていることはまず間違いあるまい。

人事統制も非常に巧妙だ。例えば論文や判決で不都合なことを書いた人への締めつけの場合、大胆な判断を下した若い判事補はすぐさまひどく遠方の支部ばかり転々とさせられるが、相応のキャリアを積んだ裁判官だと、ある程度時間の間隔を空けてから飛ばされる。

正義を拠り所とする裁判所は、正義の“外形”には非常にこだわる一方、こうした内部の統制を欲する。それゆえ内と外、裏と表を使い分ける極端な二重システムとなるのだ。

戦後、新憲法の下で裁判官たちが次第にリベラル化し、公務員の労働争議の行為を段々と刑罰から解放する方向に向かった。そこに非常に危機意識を持ったのが自民党だ。しかし、裁判所には「裁判官の独立」の原則がある。裁判官個人に対して、政治・行政が正面から何事かを命令するような真似は絶対にできない。

そこで自民党は1969年、石田和かず外と氏という国粋保守の人物を最高裁判所長官にねじ込む形で、裁判所を統制しようとした(第二次佐藤栄作内閣当時)。

石田体制下の人事局長は矢口洪一氏。石田・矢口体制が左派系裁判官の大規模転向工作・弾圧として知られる「ブルーパージ」(法律家各層の研究団体「青年法律家協会=青法協」への弾圧)を断行し、最高裁でも下級審でも強かったリベラル派を日干しにした(参考:山本祐司著『最高裁物語』講談社プラスアルファ文庫)。これが裁判所に大変な傷を残し、今も尾を引いている。権力を批判すると大変なことになるという恐れが染み付いてしまったのだ。

最高裁長官と事務総局によるこうした思想統制工作や大規模な情実人事は、その後矢口長官時代の80年代末まで推し進められ、事務総局系の裁判官ばかり長官に就かせるなど、強力な支配統制システムが完成した。

そして00年代以降、今度は刑事系が再び覇権を握ろうと動き始める。竹崎博允(ひろのぶ)氏が長官に就任すると、刑事系の大規模な情実人事を始め、下級審の裁判長や判事補の人事、新任判事補の選別にまで口を出すようになった。

こうして政治の過度の介入を呼び込み、自浄作用のシステムが壊れた結果、閉じたヒエラルキーの中で一気に腐敗が進み、日本の裁判は大きく劣化した。

01年という年は、内部にいた私から見て、こうした構造的な腐敗が始まった時期と符合する。この頃の裁判所は、すでに経済界も含めた権力に唯々諾々と従い、名誉毀損も原発も行政訴訟も冤罪も、おかしな判決を量産し続けた。

根本的な司法改革を行うには、弁護士経験者または法曹経験者から裁判官や検察官を任用する「法曹一元制」を導入するしかない、と私は考えている。すぐには無理でも、せめて裁判官の2割か2割5分を弁護士から採用し、5年程度の交代制で一生懸命いい裁判をするようになれば、少しは状況が変わってくるだろう。そういう風穴を開けなければ、裁判所はひどくなる一方である。

世の中の最後の警報装置である司法が一新されれば、必ず世の中の暴走にブレーキがかかる。その警報を自民党が押さえ込もうと必死になった結果がこの体たらくである。警報装置のスイッチが切られたり機能不全を起こせば、火事が起きても誰も感知できなくなってしまうのだ。

(明治大学法科大学院専任教授 瀬木 比呂志 構成=藤野光太郎 図版作成=平良 徹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1旭川の中2いじめ凍死、ネットに黒塗りされていない資料を掲載…市の要請で市民団体が削除

読売新聞 / 2024年6月26日 23時20分

-

2ANA機で気圧が異常低下、乗客乗員11人が耳の痛みや倦怠感…警報作動し緊急事態を宣言

読売新聞 / 2024年6月26日 20時41分

-

3「肉は監査の時だけ」…食材費過大徴収で連座制適用の「恵」職員が明かす

読売新聞 / 2024年6月26日 23時55分

-

4美術家・三島喜美代さん死去 91歳 「ゴミ」モチーフの作品多数

毎日新聞 / 2024年6月27日 0時0分

-

5働いて収入得たことを隠したか…生活保護費等約191万円を不正受給した詐欺容疑で64歳男逮捕「返済に充てた」

東海テレビ / 2024年6月27日 7時7分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください