佐藤優「子どもが頭抜ける」家庭学習法

プレジデントオンライン / 2015年9月5日 10時15分

■ぼんやりしていると下流に転落する

一億総中流といわれた日本で、格差が拡大し続けている。

グローバル化が進み、就活でライバルとなるのは日本人だけではなくなった。さらに、大半の仕事がロボットにとってかわり、少ないパイを奪い合うようになったら、“大卒程度”の学力では生き残れなくなる可能性も否定できない。

特別、上昇志向が強いわけではなく、ただ「わが子が一生、食べていけるようにしてやりたい」と考えるだけでも、少なくともそこそこ名の通った大学で「中の上」に入るくらいの学力は必要だと感じる親も多いのではないか。

ぼんやりしていたら、いつでも機械やロボットに役割を奪われてしまう「下流労働者」に転落するリスクを負うのが、今の子ども世代。中流に留まっているのもひと苦労だ。

「中の下」は避けてほしい。親は子にそんな気持ちを持ちつつ、一方では、野心も抱く。それは、「子どもには、世界標準の存在になってほしい」だ。

世界の大学ランキングで、東大は12位(2015年英タイムズ・ハイアー・エデュケーション)。だから、経済的に余裕がある家庭の優秀な子供は最近、ハーバード大学やイエール大学など、海外の大学を目指すことも珍しくない。それが世界中の有能な就活生などのライバルに対し、頭1つ、2つ抜ける方法だからだろう。

しかし、一般的なサラリーマン家庭で留学費用を捻出するのは難しいかもしれない。庶民は指をくわえて見ているしかないのだろうか。

▼国語と算数は「早回し」して学ばせる

そんな親の悩みに、元外交官で作家の佐藤優さんが応えてくれた。日本の学校教育の枠組みの中でも、子どもに、少なくとも「中の上」、あわよくば「頭抜けた力」をつけさせる学習方法を教えていただいた。

佐藤さんは、外務省時代、ロシア(当時ソ連)に独自の人脈を築き、1991年に起きたクーデター未遂事件では、他国に先駆けてゴルバチョフ大統領の生存情報を日本政府にもたらした、本物のインテリジェンスの持ち主。ノンキャリアとしては異例の「国際情報局主任分析官」に抜擢され、その後は作家に転身。ベストセラーを連発しているのはご存じの通りだ。

その佐藤さんが薦めるのが、小学生のうちに国語と算数を早回しして教えること。学校の授業進度にあわせて学んでいては、企業のビジネスマンで何であれ、高いレベルの人材を育てるのに「間に合わなくなる」からだ。

「人が一目を置くような教養を身に付けるには、時間がかかります。そのため新聞が読めるくらいになったら、難しい本にどんどんチャレンジさせたほうがいい。早い子なら小学校高学年で、大人と同レベルの読解力がついています。語彙力や論理的思考力は不足していても、読書を通じて鍛えていけます」

少しハードルの高いと思える本でも、積極的に子どもに与えて、とにかく読む習慣をつけさせることが大事だ。

■優れた本の「書き写し」と要約をする!

では、国語の早回し方法について、具体的に紹介していこう。重要なポイントは、読むことと書くことをセットでやらせることだ。

「人は読める範囲でしか、書けません。読める範囲でしか、聞いたり、話したりできないのです。読むというのは、パッシブ(受け身)な作業なので、ただ本を与えるだけでは読んでも内容が素通りしてしまう。子供の中に入っていかない。だから、書く課題を与えて難しい本と格闘させる。逆に言うと、難しいことが書けるようになると、難しい本も読めるようになっていくのです。日本の学校教育では、せいぜい読書感想文くらいしか書かせないので、この訓練が圧倒的に不足しています」(佐藤さん)

佐藤さんが言う書く訓練とは、「引用」だ。子供に「印象に残ったところを1カ所でいいから、書き写しなさい」と課題を与える。引用する部分は長くても1000文字以内に絞り込ませる。そして、引用した箇所に対して、あなたが思ったことを書かせる。

「作家の浅田次郎さんは、初期の修業時代にアパレルの仕事をしながら、自分で作品の構想が浮かばない時は古典文学を万年筆で写していたそうです。これは言葉のリズムをつかむには、すごく重要。学ぶことは『真似ぶ』ことだから、優れた作品を写す。書いていると、自分の頭で考えることができる。それが非常にいいのです」(佐藤さん)

次に要約。本に書かれた内容を原稿用紙2枚程度にまとめさせる。引用と要約がある程度できるようになったら、「敷衍(ふえん)」に挑戦させよう。敷衍とは、要約の逆で意味がわかりにくいフレーズや言葉を、自分で噛み砕いてわかりやすく解説することだ。これをすると、難しい言葉を使いこなせるようになっていく。

最近、スマホを所有する子どもたちが頻繁に利用している、LINE、フェイスブックなどのSNS。便利な機能だが、やりとりされるのは書き言葉できなく、話し言葉だ。きちんとした書き言葉で書かれた本を読まず、こうした日本語ばかりに触れていると、きちんとした書き言葉を知らぬと、人より抜きんでることはおろか、「中の上」でさえも危うくなるに違いない。

■子どもの成長のために親がすべきこと

しかし、このような指導を親がするのは簡単なことではないかもしれない。

「もし、家計に少し余裕があるなら、小学校高学年~受験勉強が忙しくなる中学2年くらいまでの間に、週に1回くらいのペースで本を読むための家庭教師をつけるといい。その際、学生に頼むのではなく、すでにアカデミズムに入っている人に頼むことが大事。大学の助教クラスの人。こういう人たちが語学学校で教えたりしていますが、そこでのアルバイト代は45分で9000円くらい。1時間半だと18000円。語学のような特殊技能を必要としないから、1時間半1万円くらいでお願いしても、やってくれるのではないでしょうか」

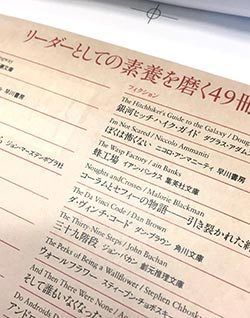

当然のことながら、膨大な本の中から、何を選んで与えるかが重要だ。そこも家庭教師にお願いする。あるいは、佐藤さんを始め松岡正剛、立花隆、池上彰など、本読みたちの選書をまとめた本もたくさん販売されているので、参考にするのもいいだろう。

佐藤さんは『子どもの教養の育て方』(東洋経済)のなかで、小学校高学年には偉人伝(偕成社のシリーズなど)や、『二十四の瞳』『次郎物語』などの児童文学を薦めている。

また今回、プレジデントFamily編集部では、9月5日発売の秋号でイギリスのウィリアム王子やヘンリー王子も卒業した名門パブリックスクール・イートン校の図書館司書が選書したリストを紹介している。トップエリートとなる子供たちに読ませている本として非常に興味深い内容になっているので、ぜひ、参考にしてほしい。

「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」というが、本は子供の人生の幅を劇的に広げてくれる。地獄のような戦争の現実、理想を掲げる人の美しさと危うさ、悪の理論、恋の悦びと狂気――。

「エリートは将来、指導者となって人を動かさないといけません。そのために本を通じて、幅広い代理経験を積んでおく必要がある。受験テクニックを磨くような勉強は、皆がしていて、受験産業も飽和している。そこでがんばっても限界がありますが、こういう訓練をしていると、ライバルに頭1つ、2つ抜き出ることができる。文学作品や哲学書を読んでもすぐに役立たないでしょう。しかし、かつて慶応大学の学長を務めた小泉信三が『すぐに役立つものはすぐに役立たなくなる』といったように、すぐに役立たない教養は生涯をわたって、子供を支え導いてくれます」

(以下、後編へ(「算数・数学」「英語」の早回し勉強法)

----------

作家、元外務省主任分析官。同志社大学大学院進学研究科修了後、外務省入省。外務省時代は優れた情報収集力と人脈を生かして、ロシアを始め世界のエリートと渡り合った。著書に『国家の罠』(毎日出版文化賞特別賞受賞)、『自壊する帝国』(新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞)他、多数。

----------

(プレジデントFamily編集部 森下 和海)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

いま「貯金はNG」なワケ...資産運用や仕事に効く「イチオシのビジネス書」を一挙紹介

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月26日 17時27分

-

「世界一即戦力な男」が浪人して東洋大目指した訳 6年間引きこもり、夢をかなえるゾウ作者との縁

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 8時0分

-

リアル中学受験 「親は教えないでほしい。塾に任せてください」というので塾を辞めました リアル中学受験-わが家の場合

産経ニュース / 2024年6月14日 13時0分

-

【調査レポート】小学生の時にもっとがんばっておけばよかった教科は?2トップはやっぱりあの教科!

PR TIMES / 2024年5月31日 10時15分

-

「わからないことはAIに聞けばいい」メディアアーティスト・落合陽一流、生成AIの活用法

日刊SPA! / 2024年5月29日 8時51分

ランキング

-

1ブックオフで架空買い取りか 複数の店舗で従業員が架空の買い取りなどを行い不正に現金を取得していた疑い

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月26日 17時38分

-

2アップル、グーグルなどメーカーがチューチューしてきた"修理利権"が消滅…格安「DIY修理」革命で起こること

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 10時15分

-

3「東京チカラめし63店舗」を即決買収…壱角家が「家系ラーメンのチェーン展開」で大成功できた理由

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 10時15分

-

4メルカリとリクルートはタイミーの牙城を崩せない、これだけの理由

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月27日 13時50分

-

5談合問題で揺れる…中部電力の株主総会で勝野会長らが株主に謝罪 コンプラ遵守など再発防止に取り組むと説明

東海テレビ / 2024年6月26日 17時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください