テロリストが生まれるメカニズムがわかった!

プレジデントオンライン / 2016年3月7日 12時15分

■小学校のクラスを目の色で分けて、一方をエコ贔屓

筆者は大学の講義の冒頭で、2001年の9・11同時多発テロ事件のスライド映像を使う。事件当時のG・W・ブッシュ米大統領が対テロ「戦争」を宣言したのはまだ記憶に新しいが、社会心理学では人の集団を、個々人の性質をただ足しただけではない独特の性質を持つものと捉えており、戦争とはその集団同士の究極の葛藤であるからだ。

ただ、今後はこの映像を別の事件のものと取り換えねばならぬようだ。

15年11月13日、仏パリとその近郊において、銃撃と自爆による無差別テロが発生、100人以上が死亡した。シリア領内での国家樹立を宣言したテロ集団、イスラム国(IS)が首謀者とされる。

西欧で国民国家体制が確立された18世紀以降、戦争は国家と国家の間で争われるものと考えられてきた。しかし、現代は必ずしもそうではない。テロ集団は特定の組織に属するメンバーだけとは限らず、外部との境界線が明確でない。我々は今、国家でも社会的に認知された組織でもない、単なる象徴的な集団やカテゴリーの間で、世界規模の戦争が始まる時代を迎えているのである。

人の集団が互いにいがみ合う現象の根底には、何があるのだろうか。

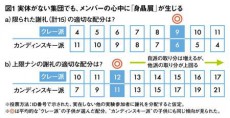

社会心理学者ヘンリー・タジフェルらが行った著名な実験がある(図1)。14~15歳の子供たちに抽象画をいくつか見せ、どの作品が好きか尋ねたうえで抽象画家クレーとカンディンスキーの名を教える。「世の中の人は、クレー派とカンディンスキー派に二分される。君は○○派だ」という架空の話を告げ、子供たちを人為的にこの2集団に分ける。

そして、「実験参加への謝礼の根拠となる得点を、クレー派の1人とカンディンスキー派の1人にどう配分すべきか」と質問し、配分の組み合わせをいくつか見せた(図1a)。すると子供たちの多くは、自派(内集団)のほうがやや多くなる組み合わせを選択した。さらに、自派への謝礼の絶対値が高くても、他派(外集団)のほうが多くなる組み合わせは、選択されにくくなった(同b)。

この実験の興味深いところは、子供たちは自分以外の誰がどちらの派に属するかは知らされず、分かれて一緒に作業したわけでもない、つまりどちらも実体として行動する集団ではない点だ。にもかかわらず、こうした結果が出た。

ここからわかるのは、人は自分が「ある集団に属する」と認識するだけで、その集団の利益の拡大を考え始め、かつ自派が他派に対して相対的に不利になることを嫌うようになる、ということだ。

各集団のメンバーが「自らが属する集団を有利なポジションに置こう」と行動することで、集団間には必然的に軋轢が生じ、そのメンバー同士が互いに敵意を抱くのである。

現実の社会では、集団は肌の色や性別など、わかりやすい指標で区別され、集団ごとに優位や劣位を与えられている。集団間の優位と劣位は、その集団に属するメンバーに一定の行動パターンを生じさせ、それが互いの集団に対する偏見を生む。

1968年、米アイオワ州の小学校で、「目の色で生徒を2つに分け、差別する」という実験が行われた。

小学校3年生の1クラスの生徒を、「青い目」と「茶色の目」で分け、担任の教師が一方の集団だけをエコ贔屓する。青い目の子たちはウオーターサーバーの水を飲んでいいが、茶色い目の子たちには、あれこれ理由をつけて飲むことを許さない。青い目の子たちは長い休み時間を与えられるが、茶色い目の子たちには与えられない、といった差をつけた。

すると、茶色い目の子たちは僻んで暴れ出し、一方、贔屓された青い目の子たちは茶色い目の子たちに対して横暴になった。茶色い目の子の1人が、青い目の子のメガネを割ってしまうという暴力沙汰も起きた。茶色い目の子たちは、学力テストの成績まで下がってしまった。

次の日、両者の地位が正反対に入れ替えられた。すると前日と逆の現象が起きた。今度は低い地位に置かれた青い目の子たちが暴れ始め、学力テストの成績も下がってしまった。

欧米では、「黒人は白人に比べて学業成績が劣り、犯罪傾向が高い」と考えられてきた。しかしこの実験の結果からは、黒人の生徒の学業成績が悪く、犯罪が多いのは、遺伝的素質によるものではなく、彼らが社会的に差別を受けているためだと説明できることになる。

この実験は大きな反響を呼び、後に日本でもNHKが「青い目 茶色い目 ~教室は目の色で分けられた~」と題して何度も放映している。

■偏見を持つ側が思い描いたことが現実化する

悪いことに、こうした差別や偏見がいったん固定されると、それにそぐわない情報は伝わりにくくなる。

豪州で嘉志摩佳久らが行った伝言ゲーム(連鎖的再生法)の実験がある(Kashima,2000)。男性の上司を自宅に招いてパーティーを催したカップルについて描いた小話を、人から人に伝えていくというものだ。

登場人物の男性には、「上司の機嫌を取って昇進を目指している」といった男性のステレオタイプに一致する面がある一方、家事をこなすなどステレオタイプに反する面もある。女性も同様で、「料理の準備をしっかりした」かと思えば、「遅い時間まで外で飲んで帰る」など、女性らしい、らしくないの両方がある。

最初の伝言では、それぞれの性別から見て「意外」な点が、わずかだが強調される傾向があった。しかし、伝達者を経るにつれ、男女それぞれのステレオタイプに一致する情報の比重が増えていき、最後は逆転した。

自分が直接知らない対象についての噂は、その対象への先入観と一致した内容のみが人々の口に上り、伝えられていく傾向がある――これは、米心理学者G・オルポートらの別個の研究(Allport&Postman,1947)でも示されている。

さらに偏見という厄介者は、「偏見を持つ側が思い描いたことが現実化する」という傾向をも併せ持つ。

素行に問題アリとされた生徒を指して「札付き」などということがある。すると、その生徒は自分が問題児として見られていることを感じ、強く反発する。その結果、乱暴な言葉や暴力が目につきがちになる。すると、「ほら、やっぱり」と偏見が裏付けされ、正当化されてしまう。

欧米でイスラム教徒が、社会的偏見からテロリストのような扱いを受ければ、世の中を恨んでテロリストになってしまう者が実際に出てくる可能性がある。そこから「偏見があるからテロリストが生まれ、テロリストが生まれるから偏見がなくならない」という悪循環に繋がる。

パリの事件を起こした犯人の多くは、フランスやベルギーに住むモロッコ系・アルジェリア系の移民だったとされる。彼らのようにアフリカや中東から欧州に移住した人々は、人種や宗教の違いから、数世代にわたって社会的に差別されてきた。そうした人々の憤懣が、ISの巧みな扇動によってテロという形で噴出したと思われる。

さらに恐ろしいのは、ISとの直接的な繋がりがないのに、自分が育った欧州・米国内でテロを行う者、いわゆる「ローンウルフ型」のテロリストが生まれていることだ。

米ロサンゼルス近郊の福祉施設でイスラム教徒の米国人が銃を乱射し、14人が死亡。ロンドンの地下鉄の駅でも、「これはシリアのためだ」と叫びながら男がナイフで乗客を切りつけるという事件が起きた。

前述のタジフェルの実験結果のように、物理・金銭的に直接繋がりがなくとも、「ISの一員として聖戦に参加するのだ」と考えた時点で、その人は自己認識上、ISという集団の一員になってしまうのである。

インターネットの普及により、国境を越えた情報の伝播が飛躍的に容易になったことで、集団を形成するうえでの地理的制約の意味は薄れた。

ただ、この新たなステージにおいても、集団への帰属意識を持たせ、他の集団を攻撃させるうえで、宗教は極めて効果的な手段であり続けている。「人の力を超えた全体的な存在の下にある」という意識が、人を1つの集団にし、殺人へのためらいも、死の恐怖も超えさせる。

ナショナリズムもそうした宗教と同種の怖さを抱えている。東京・靖国神社のトイレを爆発したとして逮捕された韓国人容疑者は、過去に犯罪歴もなく、韓国内の過激な政治団体の所属歴も確認されていないという。在日外国人への“ヘイトスピーチ”のような行為を放置すれば、IS同様に国内でテロリストが跋扈する導火線となりかねない。

■協力して初めて達成できる「上位目標」

では、集団間の敵意はどうすれば解消できるのか。

シェリフらによって行われた、集団間葛藤の実験(Sherif et al., 1961)では、キャンプに来た子供たちを2班に分け、綱引きや野球で優劣を競わせるとたちまち敵対意識が生じ、相手方を「汚い」「ずるい」などと否定的に見るようになった。

次にこの敵対関係を解消すべく、交流の機会を増やした。しかし花火大会も、一緒の食事も、かえってトラブルを増やすだけだった。

続いて、2つの班が協力して初めて達成できる「上位目標」が順次導入された。キャンプ場の給水タンクが故障した際は、両方の班が協力して修理に当たった。食糧調達用のトラックが立ち往生したときにも、双方が力を合わせてロープで引っ張り上げることになった。すると作業後は、互いに敵意は消え、友好関係が生まれた。

この実験結果からすれば、集団が敵対している場合であっても、互いに協力しないと達成できない上位目標を与えることで、友好関係が回復できるといえる。

また、自分の集団と相手の集団を包み込むような、新たな集団の境界を意識させることも有効だ。フランスとドイツの仲は歴史的に険悪だったが、両国がEUというより大きな集団に内包されることで、かつてに比べて関係は友好的になっている。

詳細は割愛するが、無意識のうちに持っている偏見でも、相手の立場に立って考え、共感する経験を通じて解消できることが、実験で確かめられている。その結果を敷衍するなら、欧米で社会的に優位なポジションにある、キリスト教を信仰する白人階層が、黒人や移民、イスラム教徒を排斥するのではなく、彼らの置かれた立場に心から共感する経験を持つように図ることが、テロの恐怖を減らす最良の道であるようだ。無論、すべての人にそれを求めるのは極めて困難なのだが……。

(名古屋大学環境学研究科・情報文化学部教授 唐沢 穣 構成=久保田正志 写真=Getty Images 図版作成=大橋昭一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください