百貨店事業にあえて挑戦、TSUTAYA流「ガンガン売れる」店づくり

プレジデントオンライン / 2016年6月2日 11時15分

カルチュア・コンビニエンス・クラブ 社長兼CEO 増田宗昭(ますだ・むねあき)1951年、大阪府枚方市生まれ。同志社大学経済学部卒業。73年鈴屋に入社。「軽井沢ベルコモンズ」開発のほか、店長、販促ディレクターなどを歴任。同社退社後、83年「蔦屋書店(現・TSUTAYA枚方駅前本店)」を創業。85年カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)設立。

■“本屋は儲からない”は間違っています

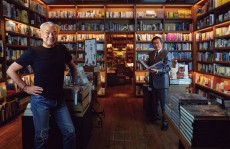

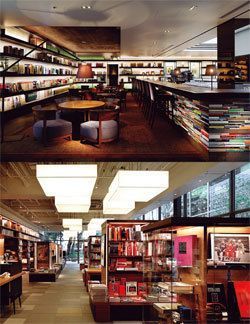

【弘兼】ここ代官山 蔦屋書店には1日中飽きずに居られそうです。「MEN'S CLUB」のバックナンバーが2階のラウンジには並んでいました。私はあの雑誌を一生懸命に読んでいた世代なんです。

【増田】「平凡パンチ」や「BRUTUS」も創刊号から揃っていますよ。

【弘兼】懐かしいですね。雑誌が元気だった時代から一変し、現在の出版業界は斜陽産業と言われています。都心の一等地にこんなに広い店を構えて、採算は取れるのでしょうか?

【増田】絶好調です。1坪あたり他の書店の3倍は売っています。「本屋は儲からない」と言われがちですよね。でも、そんなの間違っています。やり方によってはガンガン売れますよ。

【弘兼】書店が減っている中で、TSUTAYAの本・雑誌販売店も増加を続け、今や国内最大の書店チェーンになりました。増田さんの経歴を見て目についたのは、CCCを創立する前、鈴屋というアパレルメーカーに入ったこと。最初はファッション業界を志望していたんですか?

【増田】大学時代にライフスタイルプロデューサーの浜野安宏さんが書いた『ファッション化社会』という本に出合ったんです。そこには「すべての産業はファッション産業になる」と書かれていて、鈴屋の事例も取り上げられていました。

【弘兼】大学時代からファッション関係の専門学校に通っていたとか。

【増田】大学紛争の時代で授業がなかったから(笑)。今僕がはいているようなダメージ加工のジーンズを40年以上前から作っていました。

出版不況の中、右肩上がりの成長を続ける

【弘兼】増田さんが入社した時期、鈴屋は「青山ベルコモンズ」という商業施設の運営をはじめています。

【増田】服を作って売るという仕事がやりたかったのに、新入社員で入ったら「青山のプロジェクトに入れ」と開発事業部に回されました。そして「君は何もできないだろうから、駐車場の台数設計をしろ」と。

【弘兼】なんと、いきなりですか。

【増田】せっかく専門学校でミシンを踏んでいた技術がパーですよ。鈴屋には商業施設運営の専門家がいませんでした。当然、駐車場の台数設計のやり方を教えてくれる人もいない。素人なりに考えました。まず商業施設全体の売り上げはいくらか、そのうち車で来る人の割合はどれぐらいか。それを日割りにしてみる。

【弘兼】データがあったのですか?

【増田】いえいえ、ありませんよ。渋谷の百貨店のタワーパーキングにストップウオッチを持ちながら1日中立って調べました。1台に何人乗っているか、駐車してから何秒ぐらいで離れるか、買い物の後は何秒ぐらい出るまでに時間がかかるか。全部測って平均値を出しました。そのうえで青山ならばどれぐらいの数字になるのかを予想する。さらに、ピーク時の混雑も想定するわけです。やってみて気が付いたのは、データを取れば経験がなくても仕事ができるということでした。

■ユーミン、ミスチル、矢沢永吉が必要な理由

【弘兼】その後、増田さんは新規プロジェクト「軽井沢ベルコモンズ」の責任者になった。

【増田】入社2年目に「おまえ、軽井沢、全部やれ」ですよ。立ち退き交渉からはじまり、投資採算計画、建築デザイン、借地借家法など携わる業務をすべてやりました。デザイナーや弁護士などの専門家のほか、新入社員も3人つけてくれました。

【弘兼】つまり、給料をもらいながら勉強していたという感覚ですか?

【増田】めちゃくちゃ、勉強させてもらいました。当時、鈴屋の鈴木(義雄)社長からは「一流を知らないとプランニングはできない」としきりに言われました。だから、昼ご飯は六本木の高級寿司屋、夜はフレンチ。……もう、湯水のごとく金を使いまくりましたね。今の僕が存在するのは鈴屋のおかげなんです。

【弘兼】ただ、その鈴屋を増田さんは10年ほどで辞めてしまった。

【増田】僕が大学を出たときは機能として、言ってみれば寒さを凌ぐために服を着ていたんです。ところが、みんながお洒落をしはじめた。ほかの人と差別化できなくなると「お洒落」という価値観そのものが失われてしまう。そこで出てきたのが高級ブランドです。だが、鈴屋は高級ブランドに向かわなかった。

【弘兼】洋服が機能性からファッションの段階に入った。

【増田】その頃僕は「ブランド」の上の概念があると思うようになっていました。それが「スタイル」でした。「服を選ぶのではなくスタイルを選ぶ店がこれから必要になる」と鈴屋に提案し、新規事業を立ち上げようと働きかけましたが、叶わなかった。だから退社して、独立したのです。

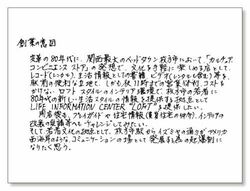

1982年、増田は大阪府枚方市、京阪電鉄枚方駅前のビル五階に喫茶店兼貸しレコード店の「LOFT」という店を開いた。増田は創業時の企画書を今も大切に残している。そこにはこう書かれていた。

〈変革の80年代に、関西最大のベッドタウン枚方市において『カルチュア・コンビニエンス・ストア』の発想で、文化を手軽に楽しめる店として、レコード(レンタル)、生活情報としての書籍、ビデオ(レンタルを含む)等を、駅前の便利な立地で、しかも夜11時までの営業体制、コストをかけないロフトスタイルのインテリア環境で、枚方市の若者に80年代の新しい生活スタイルの情報を提供する拠点としてLIFE INFORMATION CENTER“LOFT”を提供したい〉(原文ママ)

「TSUTAYA」の礎となる店である。

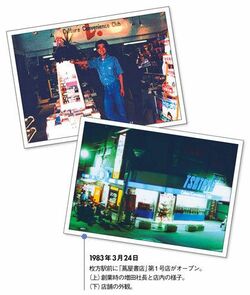

1983年3月24日 枚方駅前に「蔦屋書店」第1号店がオープン。(上)創業時の増田社長と店内の様子。(下)店舗の外観。

【弘兼】なぜ鈴屋では新規事業として受け入れられなかったのでしょうか。

【増田】当時、ファッション業界はイケイケだったので、鈴屋の上司からは「どうしてファッション屋が辛気くさい本屋をしなければならないのだ」と言われた。僕は本屋をやろうとしたわけではないんです。人それぞれ自分が選ぶスタイルがありますよね。「喧嘩の強い男」というスタイルもあるし、「知的な優男」というスタイルもある。そう、「島耕作」というスタイルもある。

【弘兼】生き方や嗜好性のようなものですね。

【増田】そのスタイルを実現するための店が必要だと思った。店に必要なのは、いい音楽やいい映画ではなく、スタイルのある音楽や映画なんです。ユーミンでもミスチルでも矢沢永吉でも、人はそのスタイルに共感する。

■叩かれた図書館事業の真相とは?

【弘兼】開業資金はどうしましたか?

【増田】レコード、雑誌、書籍などの仕入れが2000万円、総投資額は6370万円。僕は銀行から不動産を担保に5600万円借りました。

【弘兼】当時の5600万円って相当な額ではないでしょうか。独立は怖くなかったんですか?

【増田】僕の計算では失敗した場合、在庫商品を売るなどすれば、実損2000万円ぐらい。不動産収入もあるので何とかなるだろうという見通しはありました。新規事業は全部失敗するというのが前提なんです。売り上げゼロとして、どれぐらい事業を継続できるのか、人件費と家賃と建築の減価償却というマイナス要因をすべて考える。

【弘兼】結果はどうでした?

【増田】最初からものすごく儲かりました。映画を借りて家で見ることができるというのはそれ以前にはありませんでしたから。

【弘兼】第1号店はなぜ枚方市に開いたのですか。アンテナショップならば、原宿など都心のど真ん中のほうがいいような気がするのですが。

【増田】最初から自分がやる会社は「企画会社」だというのが頭の中にありました。第1号店をあまり目立つところでやると真似されてしまう。話題になって大きな資本の企業が入ってきたら、お金がまったくないので、競争に勝てない。だから目立たない場所ではじめたんです。

1982年に増田社長が書いた「創業の意図」と題した文章。その内容は現在やっていることに通じる。

【弘兼】「企画会社」について、詳しく説明してもらえますか?

【増田】企画の本質とは世の中にないアイデアや発想を生み出して形にしていくこと。それで人々に幸せや豊かさを感じてもらう。企画とは顧客と市場を創造することです。

【弘兼】なるほど。だから二子玉川の「蔦屋家電」のような家電販売をはじめ、枚方にこの5月16日に開店した「枚方T-SITE」のような百貨店にまで手を広げているんですね。ネット時代にこれらリアル店舗の価値をどのようにお考えですか。

【増田】リアル店舗の機能は、シンプルに言うと「選べる」「持って帰る」という2つしかありません。その2つを最も売りにしていたのが百貨店です。でも、今はネットで膨大な品揃えの中から「選べる」時代になったので、百貨店の優位性が失われてしまった。これからは場所を貸して収入を得る以外に百貨店は生き延びられないかもしれない。その答えを探すために、僕らは企画屋だから百貨店に挑戦するんです。

【弘兼】CCCのおよそ4000人の社員には、何を伝えているんですか。

【増田】みんなには「3つのことしかしてはならない」と言っています。1つ目は企画会社として「プラットフォーム」をつくること。2つ目は、これを運営するとデータが集まってくるので、そのデータベースを使って仕事すること。いわゆるデータベースマーケティングです。3番目は中身。ライフスタイルのコンテンツをつくることです。

【弘兼】プラットフォームとは?

【増田】お客さんがそこに行けば、沢山の商品の中から選べるという場所のことです。スーパーマーケット、ファストフード、コンビニエンスストア、すべてプラットフォームです。ただ、プラットフォームをつくるだけでは駄目です。2番目のデータベースマーケティングはもちろん、3番目のライフスタイルのコンテンツが大切になってくる。

【弘兼】コンテンツというのは書店の場合は品揃え。ここ代官山 蔦屋書店の棚は面白いですね。

【増田】代官山 蔦屋書店では、1つのライフスタイルに絞って本を集めているんです。たとえば食の場合ですと、医食同源。食べながら健康になるというライフスタイルを提案しています。車のコーナーも同じ。ビンテージライフ、昔のいい車を大切にしましょうというライフスタイルに沿って本を選んでいます。

【弘兼】なるほど。クルマのコーナーを通り過ぎたとき、「おっ」と思う本が置いてあるなと感じていました。

【増田】なんだかわからないけど面白い本が並んでいるでしょ? そのなんだか面白い理由というのは「ライフスタイル提案」なんです。

【弘兼】広く浅くではなく、ある角度で深く掘っている。

【増田】検索はネットでグーグルを使えばできます。ただ、検索というのは、知っている範囲でしかできない。世の中というのは未知の領域が多い。ぶらっと店に遊びに来て、「あっ」と思う発見がある。それが僕らの役割だと言い続けています。

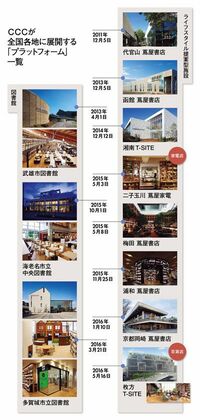

CCCが全国各地に展開する「プラットフォーム」一覧

【弘兼】CCCは書店のほかに、様々な事業を手がけています。その中には図書館事業もあります。

【増田】これもプラットフォームの一環です。きっかけは佐賀県武雄市から頼まれたこと。当時の市長、樋渡(啓祐)さんが面白い方で、「代官山蔦屋書店を武雄市に持ってきてくれ」と頼まれたんです。

【弘兼】2013年4月に、CCCが指定管理者となった佐賀県の武雄市図書館がリニューアルオープンしました。リニューアル時にCCCが購入した図書約1万冊に古い実用書などが含まれていたことから、CCCは「より精度の高い選書を行うべき点があった事を反省しております」とコメントを発表しています。

【増田】ありがたいことに利用者から選書についてのクレームはなかったんです。不満というのは、混んでいるとか、借りたい本が借りられているとか、そういうことでした。

【弘兼】いろいろと叩かれましたが、来館者数を見ると武雄市図書館のリニューアルは大成功ですよね。初年度には市内外から92万人が来館、市は経済効果20億円という試算を発表しています。予想以上の人が来て、運営元のCCCは赤字だとか。

【増田】当初計画していた来館者数であれば利益が出ていたんです。ところが来館者が多すぎて、貸出冊数がとてつもない数になってしまった。そのオペレーションに人手が想定以上にかかってしまい、赤字になった。それからは合理化を進めてきたので、今年は黒字になる予定です。

■人を集めるための100円コーヒー

【弘兼】武雄市図書館の成功を受けて、神奈川県の海老名市立図書館のリニューアルもCCCが手がけています。

【増田】リニューアル前の海老名市立図書館は夕方の6時には閉まっていた。それでは仕事帰りに行けない。だから開館時間を延ばして、本屋、スターバックスを入れて明るく変えました。ネット時代に必要なのは人の集まる場所です。図書館では本が無料で読めて、自習もできる。

【弘兼】武雄市、海老名市の図書館はリニューアルでしたが、今年3月にオープンした宮城県多賀城市立図書館は設計から関わっています。

【増田】多賀城市は東日本大震災の被災地でもあります。震災で散り散りばらばらになっている人たちがいる。だから、コンセプトは人が集まる「家」。図書館の中にファミリーマートがあって100円の淹れ立てのコーヒーがある。震災で避難住宅にいる方も図書館に来れば、100円でコーヒーを飲みながら、朝から晩まで楽しめる。子ども向けの絵本の読み聞かせも無料です。

【弘兼】かつての図書館と社会的機能性が変わってきているということですね。行政ではその変化を汲み取ることができなかった。

【増田】日本経済の問題の1つとして需要よりも供給が上回っていることがある。僕らの手がけた図書館に来た人は、本を読んで、こんな場所に行きたい、この車が欲しい、こんなお洒落な服が着たい、もっと学びたいと感じるようになります。意欲を刺激するので、需要が増える。そうなると街が活性化していく。

【弘兼】地方創生のモデルになりますね。話を伺っていると増田さんは次々とビジネスを思いついて走り続けているように見えます。息抜き、趣味ってあるのですか?

【増田】趣味? 仕事ですよ。時間があったら仕事をします。だって面白いじゃないですか。プラットフォームをつくる、データベースをいじくる。ライフスタイルコンテンツをガチャガチャやるって、これ以上に面白い遊びはありませんよ。

■弘兼憲史の着眼点

▼蔦屋書店の本棚はなぜ人の心を動かすのか

出版社の編集者や知り合いの作家からよく本が送られてきます。可能な限り目を通した後、本棚に置いておくのですが、書庫のスペースにも限りがある。時折、処分することがあります。そのとき、処分する本が古本屋などに売られないように、ページのどこかを切っています。

私たちにとって作品は子どものようなものです。他人の作品に傷をつけることは、気持ちのいいものではありません。しかし、本が古本屋に渡ってしまうと、その分、作家の利益が減ってしまう。それだけ神経質にならざるをえないほど、本が売れない時代です。

TSUTAYAではコミックスや本などのレンタルを行っています。そのため、ある時期まで私たちにとって「商売敵」ともいえる存在でした。ただ、CCCが新刊本の販売にも力を入れているということは耳にしていました。

お恥ずかしいのですが、代官山 蔦屋書店を訪れるのは初めて。店内を回ってみて感じたのはとにかく楽しいということ。店内の本棚は、「コンシェルジュ」がつくっているそうです。食ならば、雑誌の元編集長、ジャズならばジャズクラブの元オーナーと、一家言持った人たちが、1つの切り口を決めて本を選ぶ。だから心が動くのだと合点がいきました。

▼アマゾンの時代だから「売れない」は言い訳

増田さんはこうおっしゃっています。

「本を売るのに必要なのは、本の販売のやり方、仕入れの仕組みを知っていることではないんです。読者となる人間の生活を知っていなければならない」

これまでの本屋は、新刊本が出たら、書店員が何となく並べていました。売れそうな本が平積みにされ、売れ残ると返品。どの本屋でも品揃えに差がない。欲しい本が検索できて家まで運んでくれるアマゾンに街の本屋が駆逐されたのも当然の流れだったのかもしれません。

一方、代官山 蔦屋書店はセレクトショップです。やり方によって本はまだまだ売れる――増田さんは何度も強調されました。活力に溢れ、元気な増田さんとの対談後、私は希望をもらいました。

----------

1947年、山口県生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、松下電器産業(現・パナソニック)勤務を経て、74年に『風薫る』で漫画家デビュー。85年『人間交差点』で第30回小学館漫画賞、91年『課長島耕作』で第15回講談社漫画賞、2003年『黄昏流星群』で日本漫画家協会賞大賞を受賞。07年紫綬褒章受章。

----------

(カルチュア・コンビニエンス・クラブ 社長兼CEO 増田 宗昭、漫画家 弘兼 憲史 田崎健太=構成 門間新弥=撮影(対談))

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「半年に1回しか売れない本」が山積みになっている…日本の書店がアマゾンに侵食された根本原因

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 16時15分

-

CCC、Hyundai Cardと基本合意を締結

PR TIMES / 2024年6月13日 10時45分

-

カツセマサヒコ3年ぶりの新作長編『ブルーマリッジ』書影公開&発売イベント決定!!

PR TIMES / 2024年6月5日 14時45分

-

全国絵本屋さんめぐり130軒 “えほんとりっぷ”を楽しめる本の重版決定

OVO [オーヴォ] / 2024年6月3日 15時25分

-

バブアー の夏アイテムが代官山 蔦屋書店に集結!

PR TIMES / 2024年6月1日 16時40分

ランキング

-

1意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください