「幸福感」をなぜ、非富裕層は簡単に忘れるのか?

プレジデントオンライン / 2016年7月15日 8時45分

■「人間はどこまで贅沢をしても幸福感は高まらない」

前回「富裕層になれない人の9割は、『楽観バイアス』人生」(http://president.jp/articles/-/18216)は、人間は事故、大病、離婚、社会的なトラブル、失業、事業の失敗、介護問題など他の人に必然的に起こることであっても、「自分だけは無関係だ」と信じてしまいがちな思考である「楽観バイアス」の話をしました。

たいていの人の、ファイナンシャル・プラン(人生のお金のやりくり計画)は、非現実的な楽観主義に支配され、計画錯誤に陥ってしまうケースが多くみられます。

これは、時間や予算など計画完遂に必要な資源を常に過小評価し、遂行の容易さを過大評価する傾向がある人が多いことを意味します。いわば人間の思考の非合理性ゆえに生じてしまう「予測エラー」、それが計画錯誤です。

実際、この計画錯誤に陥るため、60歳以上の高齢者世帯で家計にゆとりがあり全く心配なく暮らしている人は18%しかいないというお話も前回しました。

今回は、「人間はどこまで贅沢をしても幸福感は長続きしないから形成された財産は贅沢ではなく計画錯誤の補完のために使ったほうがいいよ」というお話をさせていただきます。

人間の欲望と幸福感の関係については「ヘドニックトレッドミル」という現象が知られています。

日本語に訳すとすれば、「快楽のランニングマシン」くらいの意味でしょうか。これは欲しい物を手に入れて一時的に幸福感が高まったとしても、その幸福感にすぐ慣れてしまい、時間がたつと元の幸福レベルに戻ってしまうことを言います。ランニングマシン(トレッドミル)でどれだけ走っていっても元の場所に留まっていて、目的地である幸福には到達しないことになぞらえてこう呼ばれています。

1978年にノースウエスタン大学の社会心理学者フィリップ・ブリックマンが行った宝くじの高額当選者の調査では、当選直後に幸福度が上がった人たちは、1年後の調査では「宝くじに当たっても幸福度は全体として変わっていない」と答えています。

僕らは人間の適応能力を過小評価して、お金が幸福に与えるインパクトを過大評価しがちですが、お金がたくさん入るというのは必ずしもそんなにいいものではないということです。また、お金によって与えられる喜びというのは、案外長続きしないということです。

■なぜ、贅沢しても幸福度は急降下するのか?

富裕層だからといって、年中お金のことを考えているわけではありません。

子供が学校で問題を起こして担任の先生に謝りに行ったとか、興味のある新刊本の注文のこととか、歯医者の予約のこととか、そのときそのときでいろいろな出来事があって、嬉しくて気分が良いこともあれば悲しいこともあります。

もし、宝くじが当たるという出来事があったとしても、日常のそういったいろいろな出来事に埋没して、いずれは数ある出来事の1つとして埋もれていってしまいます。

そのため、1年もすれば人間の幸福度は初期設定の水準まで戻ってしまうわけです。

このように人間には急速に贅沢に慣れてしまうという「快楽順応」の能力があります。

たとえば、数億円の豪邸とか、cassina(イタリアの高級家具ブランド)のソファとか、ベントレーとかであっても、見慣れてしまえばただの日常風景となって何の幸福ももたらすものではありません。また、日常生活ではそのような地位財(周囲との比較により満足を得るもの)のことは1秒も考えません。

人間の適応能力にはおそるべきものがあるといわざるを得ません。

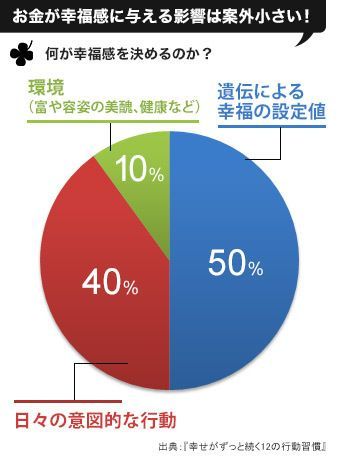

リュボミアスキー教授は1卵生双生児と2卵生双生児の研究から、幸福を決定するものの割合を割り出しました(『幸せがずっと続く12の行動習慣』ソニア・リュボミアスキー著)。

それによれば、幸せの決定割合は、

遺伝による幸福の設定値:50%

日々の意図的な行動:40%

環境:10%

となっています。

そして、10%の環境にはさらに富や容姿の美醜、健康などの要因があり、全体としてのお金が幸福に与える影響というのは非常に小さいということがわかりました。このことからも、お金がたくさんあることは幸福度に直結するものではないということがわかると思います。

■欲しがる人は貧しい人、富裕層に最も遠い人

では、このヘドニックトレッドミルが指摘する「際限のない消費」はどのように止めればいいのでしょうか。

京都・龍安寺に「知足のつくばい」という手水鉢があります。水溜めの中心の正方形の周りには五・隹・疋・矢という文字が配列されていますが、中心の正方形を口と見れば「吾唯知足」となります。(写真)

漢文の勉強を思い出してほしいのですが、時計回りによんで吾唯足知ではなく、上から下に吾唯知足と読むため、「知足のつくばい」です。読み方としては、「吾唯足ることを知る」になります。

龍安寺は臨済宗の寺ですから、釈迦の教えにこの言葉は由来します。釈迦が亡くなる前に残した教えを伝える「遺教経」(ゆいきょうぎょう)には、次のような言葉があります。

知足之人雖臥地上猶為安樂。(足ることを知るひとは地面に寝るような暮らしでも安楽だ)

不知足者雖處天堂亦不稱意。(足ることを知らないものは豪邸にいてまだ満足がいかない)

不知足者雖富而貧。(足ることを知らないものは豊かであっても貧しい)

知足之人雖貧而富。(足ることを知る人は貧しくても豊かである)

世界で最も貧しい大統領ムヒカの「貧しい人とは、何も無い人ではなく欲しがる人」という言葉もまた「遺教経」に由来します。

では、具体的に「足ることを知る」にはどのような方法があるのでしょうか。

リュボミアスキー教授は人生に起こる「いいこと」を当たり前のように思わないなら、感謝をすることで「快楽順応」の影響にも抗うことができると述べています。そして、週に1度、感謝していることを3~5個日記につける感謝日記の幸福介入の実験が幸福度を高めるうえで最も効果的だったと述べています。

また、ペンシルベニア大学心理学部教授でポジティブ心理学の父のマーティン・セリグマンは一度もきちんとお礼を言ったことがない人で、来週にでも直接会える人に直接感謝の手紙を届けてその場で読み上げる「感謝の訪問」という幸福介入の実験で幸福度が高まったと述べています。

■本物の富裕層が感謝を怠らない理由

2500年前にはすでに釈迦が言っていることですが、子供の頃おばあちゃんに「誰に対しても、ありがとね、と感謝するんだよ」と言われてきたようなことは前述の「快楽順応」を抑え、幸福度を高めることが実験によって検証されたわけです。

だからといって、僕は清貧の思想というつもりはないです。清と富は二律背反ではないからです。

富は前回の記事(http://president.jp/articles/-/18216)にも書いたように、贅沢ではなく計画錯誤の補完のために使うために必要だと思います。

また、快楽ではなく幸福のために使う必要があるとおもいます。人間はどこまで贅沢をしても幸福感は持続しない、このヘドニックトレッドミルを理解すれば、富裕層に対する幻想が消えるのではないでしょうか。

お金をたくさん持つということは外から見るほどそんなにいいものではないということです。ただ、それでもお金を持たなければ、老後の自己責任を全うできないのです。

*筆者・金森重樹氏にお金に関する悩み相談をしたい方は、下記URLのフォームにご記入ください。

*受け付けた質問の一部に関して、金森氏が記事内で回答する場合があります。なお、金森氏より質問者に連絡することは一切ございませんし、営業目的に利用することもございません(記入フォームにアドレスなど連絡先の書き込み欄はありません)。

https://docs.google.com/forms/d/1QL5Ik3u31anl6QRjpkUdgZw7NqKS4EpmVd3cIUVz82s/viewform

(行政書士・不動産投資顧問 金森 重樹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

品の良さと年収は比例する? 年収関係なく品の良い女性とは

KOIGAKU / 2024年7月20日 19時3分

-

「コンビニの募金箱」にお金を入れると健康になる…「情けは人のためならず」が科学的にも妥当である理由

プレジデントオンライン / 2024年7月15日 16時15分

-

お金に苦労する人たちが言いがちな「口ぐせ」5つ

オールアバウト / 2024年7月13日 21時40分

-

日本に「暇があって、小銭がある人」が減った結果 1980年代まで日本が世界的に目立っていた理由

東洋経済オンライン / 2024年7月12日 9時0分

-

英国女性に最も多い「法律違反」の意外な中身 大半が女性、10万人弱の女性が起訴された年も

東洋経済オンライン / 2024年6月26日 19時0分

ランキング

-

1「トヨタが日本を見捨てたら、日本人はもっと貧しくなる」説は本当か

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月24日 6時20分

-

2「平気でウナギを食べる人」が知らない資源の実態 ウナギをいつまでも食べ続けるためには

東洋経済オンライン / 2024年7月24日 11時30分

-

3トヨタ子会社の3工場で稼働停止、部品欠品で「ランクル」「アルファード」の生産ストップ

読売新聞 / 2024年7月23日 20時15分

-

4危険な暑さ…千葉で39度も 「長袖」で対策? 直射日光防ぎ、「冷感」「放熱」猛暑対策に特化【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月23日 23時6分

-

5普通免許OKのトラック=運転手不足に対応―いすゞ

時事通信 / 2024年7月24日 15時56分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください