GPIF「年金運用赤字5兆円」のカラクリ

プレジデントオンライン / 2016年9月28日 6時15分

■なぜ、わざわざ株式への投資を増やしたのか

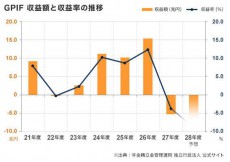

公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が発表した2016年4~6月期の運用実績が5兆2342億円の赤字となり、年初に続いて再び話題となっている。

もっとも、ある時期の評価損益の多寡についてのみに気を取られると、この件はおかしな話になる。

GPIFは巨額資金であるがゆえに、株式市場の参入・撤収の際には、民間の機関投資家などとは比較にならない大量の取引が発生する。そのため、市場価格に凄まじいインパクトを与える流動性の問題や、民間企業の運営に対し政治的影響力を排除した投資形態をいかに維持するかというガバナンスに関わる問題が生じる。

が、その辺りはすでに一昨年に指摘済みであり(「少数の素人に年金130兆円を任せる“アベノミクス”」 http://president.jp/articles/-/13401)、重複を避けるためにもここでは運用のテクニカルな面から透けてくる問題を考えてみたい。

今回の改革の目的と経緯から見ていこう。団塊の世代の退職にともない、現在の保険料のまま現行の給付を将来的には賄いきれないとして、運用利回りを確保すべく2014年10月31日にポートフォリオ(投資する資産の組み合わせ)見直しの正式発表がなされた。

この改革は、GPIFのHPでは2013(平成25)年12月の閣僚会議の決定を受けたものとされているが、時系列を踏まえれば、きっかけは2013年前半の産業競争力会議の中で提案されたことに遡る(当時の産業競争力会議議事録 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai6/gijiyousi.pdf)。実は同年6月7日にも基本ポートフォリオが変更されているのだが、それに続く形での2014年の変更の方が大幅だっただけに物議を醸してきた。

GPIFは、運用の基本として資産の構成要素ごとに比率を設定している。例えば今回の改革以前の2014年3月末時点では、それぞれ国内債券60%±8%、国内株式12%±6%、外国債券11%±5%、外国株式12%±5%、短期金融資産5%としていた。

仮に国内株式が、その上限である12%+6%=18%をヒットするとどうなるか。「資産の入れ替え等(リバランス)を行い、乖離を解消する」とGPIFの説明にもある通り、国内株式の一部を自動的・強制的に売却し、比率を下げるというルールになっている。

■運用損を抱え込んでしまった本当の理由

この自動的・強制的なリバランスが、その資産の評価額の上昇によって起こったものであれば、評価益を実現益として換金することになるため、年金基金にとってはプラスだ。今回の改革以前の比率に則って運用すれば、2013年から2015年までの国内株式市場が上昇するステージでは自動的に実現益を確保でき、株価が下落して比率が下限をヒットする昨今のような状況では、再度安い価格で国内株式を購入することもできる。機械的に利食い、回転売買が可能なため、運用効率を上げることが出来たわけだ。

ところが、直近の見直しでは国内債券35%±10%、国内株式25%±9%、外国債券15%±4%、外国株式25%±8%へと大幅に変更された。

そのため、本来利益が確定できたステージで収益を懐に入れないまま、更に高値での買い増しを余儀なくさせられたことになる。

GPIF改革で日本株の比率が増えたがゆえに、途中リバランスによる巨額の売りが出ずに買いが継続するなら、自らが市場に流し込む巨額の資金フローで株価は上がりやすくなる。しかし、そのフローによる株式市場全体の上昇は投機に近い。しょせん一時的なものであり、余計にマメな利食い売りが必要なうえ、大幅な下落局面に転じると、損失が膨らむ状態となってしまう。

再度株価が上昇すれば評価益は回復するものの、前述の通り収益を得るチャンスをみすみす逃しているという点で効率が悪く、そもそも銘柄選定が適当だったのか(市場全体に売り圧力がかかっても、個別の企業価値を反映してパフォーマンスを維持できるのが理想)という疑問も残る。あるいは株価を引き上げるべく再度ポートフォリオの見直しに着手すれば、いつまでたっても利食い売りができない等々、当初に決めた運用ルールを途中で変更する、あるいはそもそものルール設定が曖昧だと、実際の運用で弊害が出る。

勿論、運用ルールは一切変更するなとは言わないが、リスクのある資産を増やすのであれば、少なくとも目先の相場の値上がりを期待してなどという短絡的な発想は禁物で、年金給付を賄うとの本来の目的に沿った、運用益を着実に実現益として手に入れる、徹底した投資戦略に則ったルール・メークが必要だ。そうした戦略が果たして今回のポートフォリオ変更にあったのだろうか?

■これまで為替リスクヘッジをしてこなかった

GPIFは国内株同様に、リスク資産である外国株の保有額を大幅に増やした。外国株は外貨資産であり、為替の変動によってその資産価値は上下する以上、リスクヘッジを行うのはごく自然なことと思われる。にも関わらず、GPIFはこれまでに為替リスクのヘッジ(回避策)をほとんどしてない。

少し詳しく見ていこう。アベノミクスが2012年12月にスタートし、その後約2年半は外国株式そのものが上昇。併せて異次元緩和ほか政府主導の円安志向で為替相場は円安に振れた。これはGPIFに対して外国株のリバランス(資産価額・比率アップ→売り)を迫る圧力として働いたが、13年6月と14年10月の改革で外国株の保有価額・比率を大きく拡げたことで、その圧力は薄まった。

これが為替市場に大きな影響を及ぼした模様だ。2014年10月中旬から12月までのわずか1カ月半の間に1ドル106円台から121円台ヘという急激な円安が進んだが、これは、GPIFの持つ外国株という大量のドル資産の売り圧力がなくなったことが背景にあると推測できる。この辺りのスケール感が民間の機関投資家と違うところだが、その後も2015年年央にかけて円安要因――米国経済の堅調さ、原油価格の急落から日米物価上昇率が一時的に逆転など――が多かったのは確かだ。

だからヘッジする必要はなかった、とまでは言わぬだろうが、同年末にかけてその物価上昇率の日米逆転は解消し、そもそも2015年春先の段階で、米財務省から「中期的に1ドル102円水準が適当」といった具体的な指摘もすでに出ていた。円高に振れる可能性が見え始めていた以上、大量に保有するドル資産をそのまま放っておくのは非常にリスクが高い。

為替ヘッジをしない理由を、GPIF自身は過去に「為替ヘッジは、(相場観に基づく投資行動をしないGPIFが)円相場の騰落の見通しを立てることになるから」と説明してきた。もっとも、今後については2016年4月の段階で「為替ヘッジに挑戦していきたい」との考えを表明はしている。しかし、当初からリターンを狙ってリスクを取ると戦略的に決めた上でその姿勢を貫くならまだしも、為替が円高に振れ、損失が出た後で為替ヘッジをと言われると、場当たり感は否めない。

■一部でGPIF解散・廃止の声も上がっている

ここにきて為替ヘッジを持ち出すなら、海外のリスク資産を大幅に増やすのに際して、変動の激しい為替ヘッジの比率(30%程度が1つの目安とされる)・タイミング(ファンダメンタルズ分析や各国の通貨戦略を踏まえて)を考慮しないままというのは、投資戦略としていかがなものなのか、との疑問は残ろう。

政府主導の円安誘導政策に忖度し、円高のリスクから国民の財産を守る行動を躊躇した……という側面はなかったのか。運用に伴うリスクを目の前に、しかるべき対応をとらないなら、リスク管理の方法も含めたガバナンスが真に機能しているのかが問われることになる。

もはや言わずもがなではあるが、GPIFが運用の対象としているのは保険料のうち年金支給に充てられなかった公的年金積立金である。従って、出資者は国民であり、国民の財産ということになる。ちなみに、年金支給については2009年から国庫負担率(税金投入)が2分の1へ引き上げられているが、保険料として支払った年金にしても、税金投入にしても出資者が国民であることに変わりはない。

あらためて、GPIF自身が主眼に掲げた、年金給付を賄うための改革となりえているのか、年金制度のグランドデザインはどうあるべきなのか、出資者である国民は淡々と問う必要があろう。

(大阪経済大学経営学部客員教授 岩本 沙弓)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

iDeCoやNISAの運用にも参考になる? 好調な国の年金運用から学べること

MONEYPLUS / 2024年7月30日 7時30分

-

初心者でもまねできる!株を安く買って高く売る方法(窪田真之)

トウシル / 2024年7月23日 8時0分

-

【4資産分散】が長期投資成功の鍵?運用収益過去最高のGPIFに学ぶリスク管理

MONEYPLUS / 2024年7月15日 7時30分

-

勝って当たり前、負ければたたかれる… 資本市場の横綱・GPIFの年間運用益が最高に 株式50%のポートフォリオはどうなる?

Finasee / 2024年7月9日 6時0分

-

企業年金の2023年度運用実績や運用課題、資産運用立国への対応は?

マーサージャパン ウェルス・コンサルティング本部代表 五藤智也氏に聞くFinasee / 2024年7月8日 7時0分

ランキング

-

1「時間にルーズな人」ほど数字に弱すぎる納得の訳 ダメ社員共通、仕事を時間で考える経験の不足

東洋経済オンライン / 2024年8月1日 10時0分

-

2エレベーター大手・フジテックが4年間に20億円申告漏れ…国税指摘、4億6000万円追徴

読売新聞 / 2024年7月31日 23時44分

-

3ちゃんぽん界の絶対王者「リンガーハット」 値上げだけではない、不調が続く根本原因

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月31日 6時25分

-

41~2年前のiPhoneを「2年間24円」で利用できる…最新機種は10万円超のスマホを格安で買い替える3つの方法

プレジデントオンライン / 2024年8月1日 6時15分

-

5日銀0・25%に利上げ、年内にさらなる利上げ示唆 背景に政府からの圧力か 金利上昇と円高続けば雇用悪化…国民生活崩壊も

zakzak by夕刊フジ / 2024年8月1日 11時22分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください