なぜ「ゆるゆる母さん」の子は世界で“食える大人”になるのか?

プレジデントオンライン / 2017年3月11日 11時15分

■2020年の教育大改革「オール5タイプはいらない」

2020年に行われる教育制度改革は、明治維新以来の大改革といわれる。

大学入試ではセンター試験が廃止され、記述問題の多い「大学入学希望者学力評価テスト(仮)」が実施される。国立大学の定員の3割がAOや推薦入試に変わり、一般入試でも2次試験では小論文やプレゼンテーション、面接などを取り入れることが検討されている。

評価されるのは、例えば、「単に正解が出せる子ではなく、最適な答えを探って出せる子」や「オール5タイプではなく、1つのことに秀でている学生」だ。

こうした新しい大学受験に対応するため、小学校~高校までのカリキュラムも大幅に見直されている。そこで、各家庭の親がどのような対処をすればいいか要点が整理されているのが発売中の『プレジデントFamily2017春』号(特集:わが子の受験 大激変!)だ。

先ほどの改革案は、いわば「周回遅れ」といわれる日本の教育を世界水準に引き上げるための施策だが、同特集ではこうした教育制度改革をずっと前から“先取り”しているような若者3人にも取材している。

彼らは、小中学生時代からインターナショナルスクールや外国の寄宿学校で学ぶなど、義務教育を受ける普通の日本の子どもとは明らかにバックグラウンドが異なる。しかし後述するように、国内の教育環境でも親のサポート次第では、彼らのような子どもに育てあげることは不可能ではない、と感じたのだ。

3人の略歴を簡単に紹介すると……。

まず、起業家の牧浦土雅さん(23歳)。ルワンダで農業事業、タイで医療事業、日本で東京大学とドローン開発、現在はフィリピンとインドネシアを拠点に教育事業に取り組む彼が中学・高校と過ごしたのは、イギリスのチェルトナム・カレッジやストラスアラン・スクールという名門ボーディングスクール(全寮制の寄宿学校)だ。

脇田紗也加さん(21歳)は名古屋のインターナショナルスクールで学んだあと、カナダやベルギーに留学。世界を飛び回って公演をするプロのバレエダンサーとして多忙にもかかわらず、ハーバード大学リベラルアーツ学部にも合格し、二足のわらじを履いている。

角南萌さん(18歳)は、女性プログラマーの世界大会「テクノベーションチャレンジ2015」で全米1位になった。現在、全米の超名門進学校10スクールのひとつであるボーディングスクール、フィリップス・アカデミー・アンドーバー(12年生、日本でいう高校3年)に留学している。

欧米の超一流校の教育を知る彼ら3人に取材して面白かったのは、「留学して何を学びましたか?」「どんな力が身につきましたか?」と聞いた時の答えが「同じ」だったことだ。

■お金をかけなくてもわが子をグローバルエリートにできる

彼らが異口同音に留学で得た財産と語ったのは、「多様性への理解」。つまり、こういうことだ。

「自分の中の当たり前がどんどん崩されていきました。ここでの生活で、どんなことがあっても驚かない寛容性が養われたと思っています。それがいまの自分をつくったのは間違いありません」(牧浦さん)

「みんなと違っていい。人と違う感性や視点を持っていることが、世界を革新する力になるんです」(脇田さん)

「この学校にきて、わかり合うことの難しさを知りました。立場が違えば、見える世界がまったく違います。まずは違いを認めること。そのことから相互理解が始まります」(角南さん)

答えは1つではない。世界にはいろんな視点や価値観があり、それを理解する上で「自分が正しい」と思い込むのは望ましくない。寛容性を持つことや相互理解することは一朝一夕にはいかず、粘り強さや精神的なタフさも求めらるが、今後生きていく上でそうしたスキルを身につけることがとても重要。海外に出てそんな学びを得たと、彼らは口をそろえるのだ。

さらに面白いのが、同特集の別企画で、ドイツ、フランス、フィンランドの大使館員に「わが子にどんな力を身に付けてほしいか」と取材したところ、全員が「多様性への理解力がある子に育てたい」と語った。取材する先々で「耳タコだな」と思うくらい出てくる「多様性」という言葉。でも、これが近い将来、さらにグローバル化するであろう世界(日本含む)で我が子が働き、生きていくためには不可欠な能力なのではないか。取材を重ねれば重ねるほど、そう感じずにはいられなかった。

とはいえ、今回取材した前出の牧浦さんや脇田さん、角南さんのように、欧米のトップ校に留学させるのは学力的にも経済的にも容易ではない。マネできない家庭がほとんどだろう。

しかし、諦めてはいけない。

彼らが学んだという「多様性」への理解力を高めることは、国内でもできなくはない。街中には外国人がたくさんいるし、ネットをつなげば、世界中とアクセスできる。“環境”は案外整っているのだ。

課題となるのは、まず親自身が心の壁を取り払い、自分とは言葉も価値観も文化も違う人と向き合えるのかということだ。似通った価値観の人間だけのコミュニティは居心地がいいが、そこにとどまらず、いろんなバックグラウンドを持つ人と誠実に向き合っていく。前出3人の若者に両親のことを聞くと、そんな視野の広さと懐の深さを感じた。

もし、教育資金が潤沢でなかったとして、そうした姿勢を親が子供に見せ続けることができたら、海外留学をさせるのと同等とまではいかなくても、それなりの教育的効果を期待できるかもしれない。

たとえば、いまの時代、子供のクラスメイトに数名の外国人がいるケースが増えている。その保護者は学校行事やPTA活動の内容がわからず、困っているかもしれないのでサポーターを買って出る。

別に外国人だけが多様なのではない。子供の学校や塾、クラブ活動以外のコミュニティに子供と一緒に参加してみる。また、テレビで信じられないニュースを聞いた時、「ありえない」で終わらせず、「なぜ、このようなことが起きるのか」「その人はなぜ、そういうことをするのか」と子供と話し合う。そんな習慣のある家庭は、だいぶ違うだろう。

■これからは「かっちり」母さんより、「ゆるゆる」母さん

2020年の教育改革の推進役でもある文部科学大臣補佐官・鈴木寛さん(東京大学・慶應義塾大学教授)は、これからの社会で活躍できる子を育てるには「親が心構えを変える必要がある」と話す。

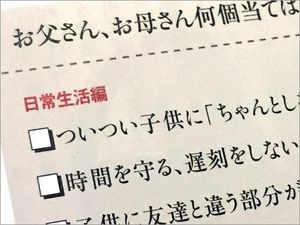

鈴木さんが提案したのは、“ちゃんとしなさい”というのをやめてみようということだ。

「『ちゃんとしなさい』と口ぐせのように叱っているお母さんがいますが、たとえば、時間通りに言われたことをきちんとこなすような作業は、コンピュータがやってくれる時代になります。それよりも、子供の好きなことや得意なことを伸ばしてやることが大事です」

言ってみれば、ステレオタイプな「いい子像」を捨てることが「新しい教育」への対応の第一歩だと語るのだ。お母さん自身が「ちゃんとしている」と思っている価値観だって、外国に行けば非常識ということがある。自分の常識が常識とは限らない。

子育てしていると、わが子が自分の常識では到底理解できないことをしでかしたり、選択をしたりすることもあるだろう。そんな時に問われるのは親の「多様性への理解度」だ。

「お母さん、いままでこれが正解と思っていたけど、違うかもしれないね」という具合に、自分とは異なる価値観の子供の気持ちに寄り添い、子供の立場で考える。そんな寛容さがある、フレキシブルな“ゆるゆる”としたお母さんのほうが、几帳面で固定概念に縛られた“かっちり”母さんよりも、多様性への共感力があり精神的にもタフな“食っていける”子を育てられるのかもしれない。

*発売中の『プレジデントFamily2017春』号は、2020年の大学入試改革の要点を整理。チェックすれば、わが子の小・中・高・大の進路やわが子への対処の方法が見えてくる内容となっている。

(プレジデントFamily編集部 森下 和海)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「子供は泥だらけで遊ぼう」43年連続東大合格者数日本一の開成高校長が声を大にする"深い意味"

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 10時15分

-

「学年の半数超」が東大京大合格…灘校長が語る「世の不条理と対峙するために小学生で経験してほしいこと」

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 10時15分

-

シチューの日にわが子の"能力"がわかる…医学部合格者が急伸の豊島岡女子学園校長「自分で考える子の育て方」

プレジデントオンライン / 2024年6月4日 10時15分

-

新しい浪人「おしゃ浪」海外で難関大目指す新勢力 「おしゃれ浪人」という浪人の新たな選択肢

東洋経済オンライン / 2024年5月29日 7時30分

-

受験指導専門家 にしむら先生降臨!「学費ナビ 小中高版」に5月から連載コラムがスタート 受験・学校選びに役立つ記事充実

@Press / 2024年5月28日 15時30分

ランキング

-

1チョコやサプリで話題の「GABA」。ストレス軽減効果は本当にあるのか

オールアバウト / 2024年6月25日 20時45分

-

2「3大疾病」と「7大疾病」の対象になるのはどんな病気?50代が検討するときのポイント

オールアバウト / 2024年6月25日 19時30分

-

3牛肉、うなぎ、あさり、鶏肉など…繰り返される「産地偽装」「産地ロンダリング」のカラクリ

NEWSポストセブン / 2024年6月25日 16時15分

-

4【お風呂掃除】カビが生えにくくなる入浴後の習慣とは? - リンナイが解説

マイナビニュース / 2024年6月24日 12時27分

-

5たったこれだけで目薬1本分の効果が得られる…「緑内障に効果あり」に効く眼圧を下げる1日1分の呼吸法

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください