"健康格差"イギリスと足立区の具体的成果

プレジデントオンライン / 2017年11月29日 9時15分

----------

『健康格差 あなたの寿命は社会が決める』全文公開プロジェクト

「低所得者の死亡率は高所得者の3倍高い」といった驚きの格差について伝えるとともに、健康寿命を伸ばすための自治体の取り組みなどについて紹介している本書。

この「健康格差」の問題をより多くの読者に知ってほしいという著者の強い思いを受け、その問題意識に共感くださったWebメディア6社(日経ビジネス、ダイヤモンドオンライン、プレジデントオンライン、東洋経済オンライン、ビジネスインサイダージャパン、ハフポスト 順不同)に、出版社メディアの垣根を越えてご協力いただき、現代ビジネスを含めた計7媒体合同で本書の全文公開を行うことを決めました。(講談社現代新書編集部)

----------

----------

第3章 イギリスの国家的対策と足立区の挑戦

----------

第1章では「雇用形態」と「所得」「家族構成」が、すべての世代にもたらす「健康格差」について、第2章では「地域」がもたらす「健康格差」について現場の実情を掘り下げてきた。本章からはどうすれば解消できるのか、実践例をふまえて考えていく。

「健康格差」は、長い時間を経て蓄積されるので、抜本的な解決は容易ではないが、実は成果をあげている国や地域、自治体、行政などがある。一体どのようにして「健康格差」を縮めたのか。

まず、国を挙げた取り組みで、わずか8年間で心筋梗塞と脳卒中の死亡者数を激減させたイギリスと、地道な取り組みで住民の野菜の摂取量を増やすことに成功した東京・足立区の事例を紹介する。健康に意識を向けることができない人がいる中で、どのようにして具体的な成果をあげたのか。イギリスも足立区も、これまでにない発想の転換で「健康格差」の解消に取り組んでいるので、ご参考いただきたい。

■脳卒中が激減! 賢い「健康格差」解消法

世界各地で問題となっている「健康格差」。多くの国々で取り組みがなされているが、食習慣や文化、社会構造など多くの問題が複雑に絡み合っており、なかなか対策の成果があがっていない。こうした中、国を挙げた取り組みで目覚ましい成果をあげたのがイギリスだ。

イギリスでは、2003年から2011年のわずか8年間で、心疾患と脳卒中の死亡者数が4割も減少した。心疾患と脳卒中は、低所得の人ほどかかりやすいとされており、「健康格差」が典型的に現れる疾病だとされている。一般に貧困層は健康リテラシーが低いため、個人の意識や行動に変化をもたらす啓蒙活動の効果が及びにくい。果たして、どんな方法を駆使して減らしたのか。

目をつけたのは食塩だった。イギリス国民は、日本に劣らず塩辛い料理を好んでいる。2003年時点のイギリス国民1人当たりの塩分摂取量は1日10g弱。日本や韓国、タイほどではないが、アメリカやフランスに比べるとかなり多かった。第2章で説明したように、食塩の過剰摂取は、胃がん、高血圧、循環器疾患、脳卒中などの発症リスクを高めると言われている。イギリスでは、ある取り組みをした結果、国民1人当たりの塩分摂取量を15%も減らすことに成功したのだ。

■時間をかけて段階的に塩分を減らす

プロジェクトの中心となったのが、イギリスの食品基準庁(Food Standards Agency,FSA)だ。2006年、食品分野におけるイギリスの公衆衛生の維持を責務とするFSAは、パン、ケチャップ、ポテトチップス、チーズ、ソーセージなど85品目に4年間で減塩する目標値を設定して、食品メーカーに自主的な達成を促した。

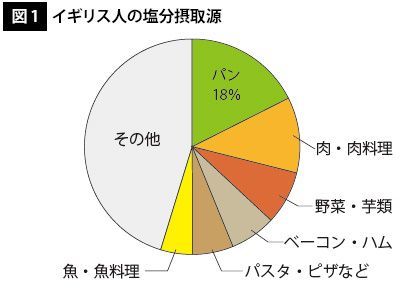

中でも、食品基準庁がターゲットにしたのがパンだった。パンは食塩を大量に含む食品とされており、イギリス国民の塩分摂取源の実に18%が、パンによるものであることがわかった(図1参照)。これは、ベーコンやハムなどの食品と比べても高い数字で、単一の食品として最大の摂取源になっていた。そこで食品基準庁は、国内のパン製造業者に減塩を強く働きかけたのだ。

ところが、多くのメーカーはパンの塩分量を減らすことに懸念を示した。食塩の含有量を変えれば、パンの味も変わってしまうからである。減塩したことで売り上げが減ったらどうしてくれるのだという懸念が、協力の大きな障壁になっていた。

そこで、大きなきっかけとなったのがある提案だった。医学や栄養学を専門とする科学者たちによって組織されたCASH(Consensus Action on Salt and Health 塩と健康に関する国民会議)という団体が発した斬新な減塩方法だ。それは「減塩は、一気にするのではなく、ゆっくりと塩分を下げていこう」というもの。消費者に気づかれないよう、時間をかけて段階的に塩分を減らせば、売り上げを減らすことなく、味を変えられるという考えだった。

■塩分はこっそり減らせばわからない

実は、CASHはこの提案を成功させるため、根拠となる研究結果を持っていた。まず2つのグループをつくり、それぞれ6週間パンを食べてもらった。片方は通常のパンを食べるグループ。もう一方は段階的に毎週5%ずつ減塩していったパンを食べるグループで、最終的には25%減塩したパンを食べることになる。もちろん被験者はそれを知らない。

この条件で、6週間後、味の違いについて感想を聞いたところ、塩分量が同じパンを食べたグループはもちろんのこと、段階的に25%まで減塩したパンを食べたグループも、なんと「味は変わらない」と答えたのだ。当時、CASHで減塩プロジェクトを進めたクレア・フェランドさんは、こう語る。

「研究結果から、人間はわずか6週間で薄味に慣れてしまうことが分かりました。私たちは、少しずつ減塩すれば誰も気づかず、消費者離れは起きないと考えたのです」

一見、繊細で鋭敏に思える人間の味覚は、意外と中長期的な味の変化には鈍感になる。こうした特性を利用して、塩分を消費者に気づかれないよう、こっそり減らしていけば減塩は可能とCASHは判断したのである。

■20%も減塩されたことに気がつかなかった

この提案を受けて、大手パンメーカーでつくる業界団体が「それなら協力できる」と動き出した。これまで食塩の過剰摂取がもたらす健康被害に警鐘を鳴らしてきたCASHの粘り強い研究活動が、政府やメーカーを動かし、野心的な減塩プロジェクトが始動したのである。取り組みは、最初の年は2%の減塩から開始したものの、その後7年間かけて、最終的には塩分を20%まで減らすことに成功した。

実に大胆かつ慎重に進められた減塩プロジェクトだったが、それにしても、イギリス国民は本当にパンが20%も減塩されたことに気がつかなかったのだろうか。番組では、減塩済みのパンを提供し続けてきたロンドン市内のベーカリーを訪ね、利用客にインタビューを試みた。出会ったのは、この店で昔からランチを食べているというマーク・サミュエルさんだ。

「私は7年前からここでお昼ご飯を食べているけど、パンの味が変わったことには、まったく気がつきませんでした。私の健康状態は良好ですよ。きっと、いろんな食品が減塩されているなんて、みんな気づいていないと思いますよ」

こうしたイギリス政府の国を挙げた減塩政策は、目覚ましい成果をあげている。2003年から8年間で、国民1人当たりの1日の塩分摂取量は1g以上も減少。虚血性心疾患や脳卒中の患者にいたっては実に4割も減少した(図2参照)。これによって、年間15億ポンド(約2300億円)以上の医療費が削減できたとされている。

現在、イギリスでは、減塩プロジェクトの経験を活かして、砂糖の消費量を減らす試みが行われている。砂糖の摂取は虫歯の原因となるだけでなく、肥満にもつながるとされている。肥満は生活習慣病にも深く関わっているため、砂糖の消費量を減らすことができれば、医療費のさらなる削減ができると期待されているのだ。

■崖っぷち足立区の挑戦

実は、日本でも大胆な「健康格差」対策で成果をあげている地域がある。東京都足立区だ。足立区では区を挙げた取り組みで、重い糖尿病患者の割合を減らし、同様の悩みを抱えている他の自治体からも注目を集めている。

足立区が「健康格差」対策に取り組むきっかけとなった衝撃的なデータがある。それは、足立区民の健康寿命は、男女とも東京都の平均より約2歳も短いというものだ。東京都平均の健康寿命は全国平均とほぼ同じなので、足立区民は全国平均より2歳も健康寿命が短いことになる。健康寿命とは「健康問題で日常活動が制限されずに生活できる期間」をさすが、荒川と中川に挟まれた庶民的なこの地域で、なぜ「健康格差」が生まれてしまったのか。

第1章でも説明したとおり「健康格差」を生む背景には、「雇用形態」や「所得」の格差が横たわっている。実際、足立区民の平均年収は東京23区で最も低い335万円となっていて、就学援助率は37%と全国平均の2.4倍に達している。足立区が区立小学校に在籍するすべての小学1年生とその保護者を対象に行った調査によると、

----------

(2)生活必需品の非所有(子どもの生活において必要と思われる物品や5万円以上の貯金がない等)

(3)支払い困難経験あり(過去1年間に経済的理由でライフラインの支払いができなかった)

----------

のいずれか一つに該当する「生活困難」の世帯が、4229世帯中1047世帯、率にして24.8%と、ほぼ4件に1件が生活困難世帯になっていることがわかった。

さらに調査では生活困難世帯の子どもは、それ以外の世帯に比べ、虫歯が5本以上ある割合が2倍。お菓子を自由に食べ、運動の習慣がほとんどない肥満傾向も目立つことや、親も重度の不安・抑うつ傾向があり、家族全体が健康問題を抱えていることもわかった。

所得や雇用の格差問題については、行政の努力だけでは解決することはできないが、健康状態は行政の努力で改善できる範囲として、足立区では2001年頃から生活習慣病対策に本格的に乗り出した。特に、家庭においては親の健康状態や生活習慣が悪いことが、そのまま子どもに影響する「不健康の連鎖」が起きる可能性がある。親が精神的・肉体的に追い詰められれば、子どもの学力も育たない。足立区では、これまで治安や学力、貧困と対策を打ってきたが、それらすべての根本問題となっている「健康格差」問題に本格的に取り組もうと踏み込んだのである。

政策を実行する「アクションプラン」制定にあたって、過去10年間の足立区民の健康状態や意識調査を精査すると、次のような問題点が浮かびあがってきたという。

----------

▼糖尿病の1人当たりの医療費が23区で最も多い。

▼糖尿病の腎透析に至る割合が特別区・東京都を上回っている。

▼健康無関心層が少なからず存在し、糖尿病が重症化するまで放置する傾向がある。

(足立区糖尿病対策アクションプランより引用)

----------

以上の分析から、足立区では今後10年間、糖尿病対策に絞って集中的な対策をとることにした。

糖尿病は、高血圧や腎不全など多くの合併症を引き起こすだけでなく、腎不全などが重症化すると、人工透析など高額な治療が必要になる。また、就労不能になった低所得者層の多くは生活保護を受けざるを得なくなり、区が財政的な援助を続けることになる。また、若いときに重い糖尿病になってしまうと、将来にわたって発生する医療や介護費用も膨大になる。区民の糖尿病の悪化を放置しておけば、区の財政が将来的に逼迫するのは必至の状況だ。糖尿病対策は足立区にとって「待ったなし」の重点課題になった。

当初、足立区では国が提唱した施策に則(のっと)って、生活習慣病を対象にしたさまざまな対策を講じたが、総花的だったため、区民の健康状態はさほど改善しなかった。たとえば、糖尿病の予備群と思われる中高年を対象に、健診の呼びかけや生活指導などの対策を行ったが、効果はあまり上がらなかった。足立区・こころとからだの健康づくり課課長の馬場優子(ばば・ゆうこ)さんは、こう打ち明ける。

「区の方から、皆さんに健診のお通知をいろいろと差し上げても、1回も来ていただけない方が多かったんです。健康寿命を延ばすには、そういった方が少しでも健康になれるような取り組みをしていかないといけないんですが……」

そこで足立区は大胆な手法を選択した。それが、節の冒頭に紹介した「足立区民の健康寿命は都平均より約2歳短い」というショッキングな調査結果を見出しにすえた広報紙を区民に配付したことだ。表紙には、見出しとともに、病院のベンチで頭を抱えている中年男性の姿が写っている。「自覚症状は無かった」との文言の横に、男性の独白が続く。

「若い頃からスポーツをやっていたので健康には自信がありました。だから健診の結果を軽く受け止めていたんです」(区内在住Tさん 40代)

そして、「足立区民の健康寿命は都民の平均より約2歳短いことをご存じでしたか? 区では、偏った食生活が引き起こす生活習慣病が、その大きな原因であると分析しています。今後10年をかけて、区はその解決に向けて取り組んでいきます」と区の決意表明とも言える文章を掲載した。

■「ベジ・ファースト」という食べ方

「健康寿命が都民の平均より約2歳短い」という情報は、足立区に「健康格差」が存在することを認めることになり、区のイメージ悪化につながりかねない情報である。しかし区は、この情報をあえて住民に伝えることで、危機感を共有してもらい、自発的な行動を促した。「不都合な真実」を明らかにし、そこから目を背けることなく区民全員に「健康格差」に向き合う道を選んで欲しいと促したのだ。

足立区の「健康格差」対策における一番の問題は、行政の声が届きにくい健康への関心が低い区民に健康になってもらうことだ。前出の馬場さんたちは、対策のアプローチを「行政の声がたとえ届かなくても、そうした人々が意識せずに健康的な生活を送れるようになること」に大転換し、政策のアイデアを出していった。

そのアイデアの一部には、これまでにないユニークなものも含まれている。例えば、区内すべての横断歩道を歩道橋にして、半ば“強制的に”歩数を増やしてもらおうといったものや、夜遅く食事やアルコールをとると体に脂肪がつきやすいため、区内すべての飲食店の営業を夜10時以降は禁止とするといったものだ。馬場さんは笑いながら述懐する。「あくまでも頭の体操として出したアイデアで、もちろんこんなことは絶対にできません。もしできたとしてもお年寄りや夜勤の人など絶対に困る人が出てきてしまいます。こうしたアイデアを出し続ける中で、重要なポイントとして、絶対的に困る人はいないのに、皆が自然に健康になれる糖尿病対策はないか、という視点が見つかりました」

そこで馬場さんたちが目をつけたのは、足立区民の野菜摂取量を増やすことだった。平成26年2月に行った調査では、足立区民の1日当たり推定野菜摂取量は平均254g。これは国が示す目標摂取量に100g程度不足していた。これを一気に引き上げようと考えたのである。

「糖尿病」の中でも、生活習慣病とされる「2型糖尿病」は、カロリーの取り過ぎや運動不足が原因といわれている。栄養面のバランスの改善には野菜を多く摂取することが推奨されている。例えば野菜に含まれているカリウムは、食塩に含まれるナトリウムを排斥する効果があることから、塩分制限を必要とする高血圧の人にすすめられる。また、脂質異常症(高脂血症)やコレステロール値が高い人は、野菜の繊維をたくさん摂取することで、脂の吸収を抑えることができるなど、さまざまな面で野菜の効果がわかってきている。

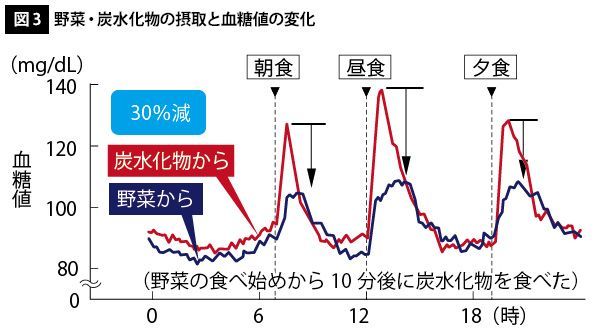

くわえて、野菜を最初に食べれば血糖値の急激な上昇が抑えられるので、高血糖状態による血管の損傷を予防できることもわかっている。図3は、食事の前に「野菜」と「炭水化物」をそれぞれとった場合の食後血糖値の変動を比較したグラフだ。炭水化物を先にとると、血糖値が急激に上昇するのに対して、同じ食事でも野菜を先にとると血糖値の上昇は、炭水化物の70%程度に止まる。野菜に含まれる食物繊維が、糖分の摂取を遅らせるのだ。研究を主導した京都女子大学教授で管理栄養士の今井佐恵子(いまい・さえこ)さんによると、野菜を先に食べてから炭水化物をとるまでに少なくとも10分以上時間をおくことがポイントになるという。この方法は「ベジ・ファースト」と呼ばれ、気軽に実行できるため広く用いられている食べ方だ。

馬場さんはこうした事実に注目し、本人が気づかないうちに、野菜の摂取量を増やしてもらう作戦を始めた。その作戦の中核となるのが「野菜を食べる生活」にちなんだ「ベジタべライフ協力店制度」だ。これは、区内の飲食店や商業施設を対象に、野菜摂取を呼びかける区の活動に賛同する店を増やそうという試みだ。協力店舗数は、今年3月時点で608店。野菜を販売している青果店やスーパーマーケット、惣菜店、食前にミニサラダを提供しているレストランや居酒屋、ファミリーレストランなど、さまざまな業態の店舗が協力店に名を連ねている。協力店では、以前より野菜をより多くとることができたり、先に野菜を食べる「ベジ・ファースト」を実践している。馬場さんたち足立区役所の職員が、店舗を直接訪れ、一軒一軒協力店への登録を呼び掛けた。

■ベジタべライフ協力店の取り組み

ベジタべライフ協力店では、具体的にどのような活動をしているのか。番組では、協力店のひとつになっている焼鳥店を取材した。この店では客が席に着くとお通しとして、まず野菜を出すほか、一度に肉の串焼きと野菜の串焼きを注文した客には、必ず野菜の串焼きを先に出すことにしている。つまり「ベジ・ファースト」を、お客が気づかないうちに実践し、自然と野菜から食べてもらうという仕掛けになっている。

店を訪れたお客さんに実際に話を聞くと「野菜をなかなか食べる機会がなく、店で新鮮なものを食べられるっていうのは、非常に助かります」「野菜って出されれば食べるけど、自分からは積極的には食べようと思わないので、嬉しいです」とおおむね好評だ。

この他、ベジタベライフに協力するスーパーマーケットでは、カレイのフライなど人気のお惣菜につける野菜を以前より30%増やしたり、定食屋では日替りランチに地場野菜を使ったメニューを登場させたり、蕎麦店でもサバのみそ煮にキャベツ・果物等を付け加えたり、居酒屋では、料金はそのままで今までの佃煮や肉を含んだお通しから野菜中心のお通しに変えたりと、地道な試みがあらゆる店舗で行われている。

「普段使う店をいつも通りに利用しているだけで、野菜の摂取量が自然と増えている。健康になりたいと思って選択したわけではないのに、誰もが自ずと知らない間に健康になれる仕組みを作ったということです」と馬場さんは語る。

こうした協力店には当然、区から補助金などの優遇措置があるように思われるかもしれないが、実は区からの補助は一切なく、足立区のホームページに、ベジタべライフ協力店として紹介されるだけだ。お堅い行政のホームページに店舗名が掲載されることで告知・宣伝になるという考えも浮かぶが、圧倒的なメリットはない。

しかし参加店を取材すると、どの店も「野菜を先に出すだけなら、ちょっとした工夫でできる」や「地元が健康な町になるなら協力したい」という声が多く、足立区民の健康改善に貢献しているという意識や、達成感を得ているところが多かった。「愛情のあるお節介」というと語弊があるかもしれないが、庶民的で昔から人情に厚い地域だからこそ取り組みが広がったのかもしれない。

さらに区では「ベジタべライフ協力店」を地元の飲食店だけでなく、大手のコンビニチェーンや牛丼チェーン店にも拡大する呼びかけを行なっている。これは働く人たちを中心に、スーパーで買い物をすることに馴染みがなかったり、地元の飲食店の営業時間中に家に帰れないといった人たちが多いことがわかったためだ。全国チェーン店は規模が大きいため取り扱う品やメニューが全国一律のことが多く、地域独自の取り組みに対応しにくいケースがあるが、馬場さんたちの説得で少しずつ実施し始めているという。

また、糖尿病予防のため、さらに踏み込んだ施策も用意している。足立区薬剤師会の独自事業として、糖尿病診断に使われるHbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)の検査を区内10ヵ所でできるようにした。HbA1cは、赤血球の中で体内に酸素を運ぶ役目のヘモグロビンと、血液中のブドウ糖が結合したもので、糖尿病患者では血液中に顕著な増加が見られる。食事や飲酒、時間などによって変動する血糖値と異なり、HbA1cは濃度が安定しているため、HbA1cの値を調べれば、過去1~2ヵ月の平均的な血糖値の状態を知ることができることから、糖尿病の診断に使われる。検査は簡単で、指先からごく少量の血液を採取し、数分で結果が判明する。足立区ではこの検査を、区民であれば500円払えば薬局の店頭で手軽に受けることができるようにした。

また検査は受けっぱなしではなく、丁寧なフォローも行われる。糖尿病が疑われる数値(HbA1c 6.5%以上)の人に対し、薬局では医療機関で受診するよう勧めるほか、本人の同意を得たうえで、実際に医療機関で受診したかどうか、薬局から後日、本人に確認するサービスも始めている。HbA1cの値が7%を超えると、糖尿病の合併症リスクが高まるといわれており、これを超えないようにすることが、重症化を防ぐうえで重要だと足立区では考えている。

■子どもたちの食習慣改革

糖尿病対策として掲げる「ベジタべライフ」に次ぐ、2つ目の施策として足立区が目をつけたのは、子どもたちの食習慣の改善だ。区の調査では、野菜をあまりとらない家庭では、経済的な理由だけでなく、親がその必要性を強く感じていないことが分かった。そこで、子どものうちに野菜を食べる習慣を自然に身につけて欲しいと考えた。

区では、野菜の知識を自然に学ぶためのオリジナル「ベジタブル(野菜)カルタ」や「街の八百屋さんインタビュー」「管理栄養士が作った野菜を美味しく食べるためのレシピ集」など独自の教材を制作しているが、とりわけ徹底しているのが区立の全ての保育園で野菜を食べる日を設けていることだ。

保育園を取材すると、子どもたちが調理された野菜をただ食べるのではなく、自ら育て収穫した小松菜を自分たちで調理して食べるのだという。3時のおやつの時間を利用したこの料理体験に参加した。まず驚いたのが、園児本人に包丁を持たせて調理体験をさせていることだ。一部の先進的な私立幼稚園や保育園でこうした試みが行われていることは耳にしていたが、区立の保育園では珍しい光景だ。もちろん園児のそばでは保育士が見守るなどの配慮はあるものの、子どもたちは「料理は未知なる体験」とばかりに「早く食べたい!」「おなかすいた!」と興味津々で取り組んでいた。

この日の献立は、ホットプレートで炒めた小松菜と海苔の炒め物、鍋で炊いたご飯、出汁からとった小松菜の味噌汁。食べ始める前に保育士が声をかけると、園児たちは声をそろえて「いただきます。一口目は野菜から」と元気に挨拶。一斉に小松菜の炒め物から先に食べ始めた。これも幼い頃から「ベジ・ファースト」を習慣化させようという方針から生まれた取り組みだ。幼児期には野菜が苦手という子どもが多いと聞いていたが、「もう食べちゃったよ」と番組取材班に空っぽの器を嬉しそうに見せてくれる子どもたちの姿を目にして、教育の重要性を改めて実感させられた。

こうした取り組みには「将を射んと欲すれば、まず馬を射よ」の諺(ことわざ)のように、まず子どもを通じて親たちに野菜の美味しさを知ってもらうという狙いもある。実際に子どもが野菜好きになったことから、家庭でも野菜料理の頻度を増やしたという例も出ているという。またもう一つの狙いとして、子どもたち自身に野菜の調理方法を教えることで、たとえ親が作ってくれなくても、将来的には自力で野菜料理を作れるようになってもらおうという長期的な考えもある。

首都大学東京教授の阿部彩さんも、子どもの野菜摂取に関しては、行政の役割が大きいと語る。

「保育所の食事や、小中学校の給食というのは、行政が実際に子どもたちに食事を提供する機会です。子どもたちにとっては、それが1日3食のうちの1食になるわけです。そこで野菜が1品増えるということは非常に重要なことだと思いますし、全国の保育園や幼稚園、小中学校はもちろんのこと、できれば食の格差が大きくなる高校で給食や安価な食堂を行っていくべきだと考えます」

足立区は全国に広がる、子どもたちに格安で食事を提供する「こども食堂」が多い地域でもある。馬場さんは、自分自身で料理ができるようになるということは「社会を生き抜く術になる」と語っていた。家庭の経済状態が子どもの健康状態に影響を及ぼすことが懸念されている中、こうした足立区の先手を打った取り組みがより一層実を結ぶことを願いたい。

■足立区が健康になる日

短い健康寿命を打開すべく、糖尿病予防に的を絞った現役世代向けの対策。そして貧困世帯の親と子どもに見られる健康状態への懸念。こうした「健康格差」の問題を、野菜摂取量を増やすことで解決できないかと考えた足立区の「ベジ・ファースト」「ベジタべライフ」運動。2013年から始まった政策は、わずか4年で、区民1人当たりの野菜摂取量を年間で5キロ増加させるという嬉しい結果を残しはじめている。これは、およそキャベツ5玉分に相当するもので、当然足立区内の野菜の流通量も増加したことになり、経済効果も上がっているという。

2013年に開始した足立区の「健康格差」解消を目指す取り組みは、10年間を目標に続いていく。糖尿病予防や医療費削減にどの程度貢献するかは現時点ではまだ判断できないが、取り組みが終わる2023年までに足立区全体が健康を取り戻すことを心より期待する。

(NHKスペシャル取材班)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「高齢者に炭水化物は毒」は大ウソである…長寿国では「パン、そば、うどん」をもりもり食べている事実

プレジデントオンライン / 2024年9月20日 15時15分

-

【東芝】京都大学・東芝・Wellmiraが共同研究を開始 AI健康アプリを活用した「遺伝情報を踏まえた減塩指導」の効果を検証

Digital PR Platform / 2024年9月10日 15時41分

-

~京都大学・東芝・Wellmiraが共同研究を開始~AI健康アプリを活用した「遺伝情報を踏まえた減塩指導」の効果を検証

PR TIMES / 2024年9月10日 13時0分

-

【おいしく減塩】塩分控えめで楽しめる献立1週間分のレシピ

楽天レシピ デイリシャス / 2024年8月29日 9時0分

-

「安くておいしいから」と何でも醤油をかけて食べる60代の父…塩分過多にならない摂取量はどのくらい?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月24日 2時30分

ランキング

-

1西、東日本は猛暑収まるも蒸し暑い 北日本は肌寒い一日

ウェザーニュース / 2024年9月21日 7時10分

-

2山形新幹線、大雨で一部運転見合わせ

共同通信 / 2024年9月21日 9時49分

-

3「自分の選択すべき道しっかり考える」斎藤兵庫知事、NHK番組に生出演、進退明言せず

産経ニュース / 2024年9月20日 20時32分

-

4「我慢の限界」高台寺岡林院、マナー悪化に注意喚起 客連れカメラマンが強行撮影...欄干壊れる被害も

J-CASTニュース / 2024年9月21日 7時0分

-

5文芸評論家の福田和也さん死去 保守派の論客、三島由紀夫賞受賞

共同通信 / 2024年9月21日 9時39分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください