東大合格者数"開成越え"本命がコケた理由

プレジデントオンライン / 2018年3月24日 11時15分

■渋幕の東大実績激減の理由は東日本大震災にあったのか

2018年東京大学合格者数の高校ランキング。1位は37年連続で開成高校(昨年161人→今年174人)だった。また名門の麻布が復権(78人→98人)、神奈川の栄光学園も躍進(62人→77人)という結果だった。

その一方、急激に開成を脅かすほど進学実績を伸ばしていた渋谷教育学園幕張高校(以下、渋幕)は、前年より30人少ない48人だった。“新興”の渋幕の勢いもここまでか――。そうとらえるのは早計だ。なぜなら今年の大学入試には7年前の特殊要因の影響があったと考えられるからだ。

それは、2011年の東日本大震災(3.11)である。震災では勤務先や通学先から自宅に帰れない「帰宅困難者」の問題がクローズアップされた。このため都内から川を越えて千葉市の渋幕まで通学することが敬遠されたのではないだろうか。

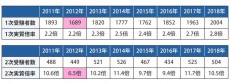

実際、震災後初の中学受験となった2012年の受験者数は1次1689人、2次449人と少ない。翌年の2013年には1次1820人、2次521人、2018年には1次の受験者は2000人を突破した。表を見てもわかるように2012年の受験者数の少なさは際立っている。

また、同年の実質倍率も1次2.2倍、2次6.5倍と他年に比べ明らかに低い。特に2次の合格者数が例年と比べて69人と多く、倍率が6.5倍と低くなった。これは1月の1次試験に合格したものの、その後入学を辞退した生徒が多かったため、2月の2次試験の合格者を増やさざるをえなかったということだ。1月に渋幕に合格しても、2月に都内の御三家や難関校に合格した子が、自宅からより近い学校を選び、渋幕を辞退したのだろうと考えられる。

▼震災翌年2012年だけが受験者数が極端に少ない

私は、渋幕は来年、今年を上回る結果を出すとみている。そして受験者や実質倍率の回復ぶりを見る限り、数年後の合格実績は過去最高を更新するに違いない。

■3.11の影響「多摩川の壁」で栄光学園、浅野は躍進

今年のランキングをみると、震災の影響は神奈川県の学校にも及んでいることがわかる。神奈川県の鎌倉市にある栄光学園(62人→77人)や、横浜市神奈川区にある浅野(32人→42人)の躍進には、「多摩川の壁」が影響していると思われる。

震災後、私は「遠くの学校には通わせたくない」という意識を持つ親が増えたことに気づいた。自宅から遠い場合、帰宅困難者になるのではないか、歩いて迎えに行ける場所が望ましい――これは中学受験を控えた小学生の親であれば当然の心理だろう。

震災前は、2月1日に開成を受ける都内在住の生徒は、2月2日に神奈川県の聖光学院(横浜市中区)を受験するパターンがよく見られた。しかし、震災後は、2月2日に渋谷教育学園渋谷(東京都渋谷区)や本郷(東京都豊島区)、攻玉社(東京都品川区)を選ぶ家庭が増えたのだ。

この傾向は神奈川県でも同じだ。受験日が2月2日の聖光学院や栄光学園、2月3日の浅野を本命にする神奈川県の優秀な生徒は、これまで2月1日に多摩川を越えて、都内の開成や麻布、駒場東邦を受験する生徒も少なくなかった。

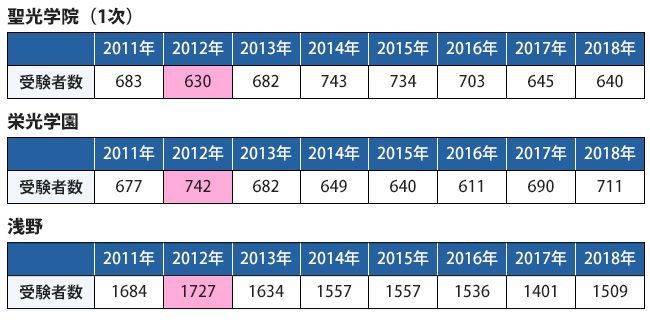

▼多摩川を越えた東京の私立へ行かせたくない

ところが、2012年は「多摩川を越えさせたくない」という意識で進学先を選ぶ神奈川県在住の家庭が増えたのである。たとえば、開成と、聖光学院や栄光学園、浅野の「神奈川男子御三家」の両方に合格しても、聖光学院や栄光学園を選ぶ親が目立った。例年、神奈川から東京の進学校へ優秀な子が“流出”するが、2012年はその数が少なかったのだろう。

神奈川男子御三家を比較してみると、2012年の栄光学園と浅野は前後の年と比べて受験者数が突出して多いことがわかる。震災の影響で、県内の優秀な子を獲得しやすかったことも、今年の東大合格実績で神奈川の学校が躍進した理由と考えられる。

直近の東大合格者数ランキングで学校選びを進めると、実態を誤解する恐れがある。中高一貫校は6年前の中学受験の状況も踏まえて判断する必要があるのだ。

また震災以降、寮を持つ学校を選択肢にする親も増えた。その代表例がラ・サール学園(鹿児島)の受験者数の増加だ。

■原発事故の影響も 首都圏からラ・サールへ

ラ・サールは2010年以降、東大合格者ランキングのトップ10から姿を消している。2011年には29人と低迷。中学の受験者数も減少傾向が続いていたのだが、2012年より受験者数は増加に転じている。2012年の615人から、13年683人→14年733人→15年673人→16年770人→17年954人と増え、18年は950人だった。

2017年以降は名門校である久留米大学附設中学・高校(福岡県)と受験日程が重ならなくなったため単純な比較はできないが、東大実績において「凋落」と言われた時期においても、受験者を増やしているのだ。

▼震災の影響で寮のある学校が閉校に追い込まれた

その主たる要因は「国公立医学部実績」だと考えられる。2009年から2012年までの国公立医学部合格者は89人→89人→69人→77人と全国トップレベル。卒業生数が220人~250人程度と他校より少ないため、合格率の高さに注目が集まった。

そして、もうひとつの要因として「寮のある西日本の学校」ということも考えられる。震災以降、子供を安全安心なエリアで学習に励ませたいと、西日本の学校へ目を向ける親が増えた。ラ・サールの受験日は1月中にあるので、ラ・サールの合格を勝ち取ってから、2月の首都圏(東京・神奈川)の受験に臨み、縁がなければラ・サールに進むという選択肢を考える家庭は、私のまわりでも目立つようになった。

今年のラ・サールの東大合格者数は42人(昨年は40人)。受験者数がいったん落ち込んだ6年前(その後、急回復)の結果だけに1980年代の勢いとはいかないまでも、復権と言っていい。開成や筑駒、桜蔭の生徒の多く通う大学受験塾「鉄緑会」は鹿児島にはない。ラ・サールでは塾通いの生徒が極めて少なく、塾に通わず高い進学実績をもつことは大きな特徴だ。

ちなみに東日本では、震災の影響で寮のある学校が閉校に追い込まれている。栃木県の那須にあった全寮制中高一貫校の那須高原海城は震災で校舎が被災し、2012年以降の生徒募集は行わず、2017年3月に閉校している。

■東大を目指す親子へ 合格実績の「見方」3原則

こうした結果を踏まえて、「東大合格」を目指す親子の進学先について考察してみたい。

2012年の主要な私立中高一貫校の偏差値と今年の東大合格者数を照らし合わせて見ると、麻布の健闘が目立つ。今年、麻布の東大合格者数は98人(昨年は78人)。四谷大塚の2012年結果偏差値によると「聖光学院68 駒場東邦・栄光学園67 麻布66 浅野65」となっており、同じ偏差値帯の学校と比べると圧倒的に東大合格者数が多い(開成の偏差値は72)。麻布としては2003年の109人以来の好結果である。

麻布は常にランキング上位に入る進学校ではあるものの、改めて存在感を示した年になった。中学受験の中でも記述の割合が高く、思考力を求められる麻布の入試問題に合格した生徒は、今後の大学入試改革でも強みを発揮できると思われる。

ただ、募集人員(卒業生数)との比較も重要である。募集人員は5校の中では栄光学園はもっとも少なく、麻布がもっとも多い。人数比の“率”で見れば、栄光学園のほうが高いということになる。

▼わが子に受験させる私立中学をどう選ぶか?

学校選びの際に東大合格実績を重要視する親子は少なくない。しかし、直近の数字だけで判断するのではなく、少なくとも以下の3つの点を踏まえて判断してほしい。

(2)募集人員との比較

(3)東大以外(国公立医学部や京大など)の合格者数

それぞれの学校により、生徒数や校風は大きく違う。また2018年の合格実績は中学受験で震災の影響を最も大きく受けた世代の結果だった。ランキングをうのみにしないほうがいいだろう。わが子に適した学校選びのためには、データを多角的に分析する必要がある。

(中学受験専門塾ジーニアス代表 松本 亘正)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「開成で落ちこぼれ」通信制に進学した彼の逆転劇 燃え尽き症候群で、先取り学習についていけず

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 18時0分

-

中学受験を考えるすべての家庭に!AERAムック『偏差値だけに頼らない 中高一貫校選び2025』7月9日発売/全国の人気校ルポや、先輩保護者200人のリアルな「声」も特集

PR TIMES / 2024年7月13日 23時40分

-

東大文Ⅰ合格校ランキング 開成が19人でトップ、筑駒ほぼ倍増 昨年最多の麻布は3人

産経ニュース / 2024年7月13日 13時0分

-

東大理Ⅲ合格校ランキング 開成、桜蔭、灘、筑駒の4校で44人、合格者の半数近く占める

産経ニュース / 2024年7月12日 15時0分

-

【Z会エクタス栄光ゼミナール】筑駒・開成・桜蔭を目指す小学6年生対象「合格力完成講座~パーフェクトアプローチ~」9月より開講

PR TIMES / 2024年7月2日 12時45分

ランキング

-

1お金がない人ほど気にしていない「5つの出費」とは?資産1億円を達成した女性が教える、投資を学ぶ前にすべきこと

日刊SPA! / 2024年7月18日 8時50分

-

2隣人をサンドバッグ扱いし、骨折30カ所 暴行死させた元ボクシング練習生の無慈悲な犯行

産経ニュース / 2024年7月18日 8時0分

-

3「混迷看過できぬ。大きな決断を」兵庫県職員OB団体、斎藤元彦知事に事実上の辞職要請

産経ニュース / 2024年7月18日 18時29分

-

4〈サッカー日本代表・不同意性交の容疑で逮捕〉「サッカーに集中したいって理由で彼女と別れたこともある純粋なサッカー少年でした」佐野海舟の親友が語った「飲酒疑惑&坊主謹慎処分」の真相

集英社オンライン / 2024年7月18日 11時41分

-

5堀井学衆院議員の東京・北海道の事務所を家宅捜索 東京地検特捜部 公選法違反疑い

産経ニュース / 2024年7月18日 10時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください