なぜ東京の「名門病院」が赤字に陥るのか

プレジデントオンライン / 2018年7月5日 9時15分

■経営危機が表面化し、「突然死」する病院

姿を消す病院が増えつつあることをご存じだろうか?

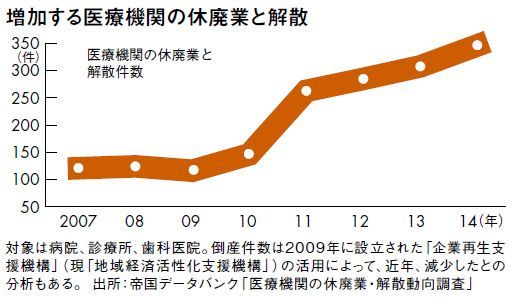

帝国データバンクの調査によれば、2017年、病院や診療所など、医療機関の倒産件数は25件だった。00年以降の累計が586件で、年平均にすると約32件。特別大きな数字には見えないが、倒産のデータが病院経営難の実態をすべて反映しているわけではない。それ以外にも、医療機関の休廃業、解散、身売りが激増している。

少し古い統計になるが、14年に休廃業・解散した医療機関は347件で、集計を始めた07年以降で最多の数字を記録した。

医療機関の中でも病院は経営が悪化しても、手遅れになるまで破綻の兆候が表れない組織である。外来や入院で日銭が稼げ、高い診療報酬を得ていた古きよき時代の莫大な蓄えがあるため、赤字が続いても資産の切り売りでしばらくは食いつなげるからだ。だが、赤字病院の延命にも限界がある。経営危機が急に表面化し、「突然死」する病院が相次ぐのも、時間の問題だろう。

■聖路加国際病院のような名門病院でも本業は赤字

数ある倒産予備軍の病院の中で、経営破綻の可能性が高いのが東京の総合病院だ。たとえば聖路加国際病院のような名門病院でも、本業は赤字で、不動産収入で何とか利益を出している。最近では、100年以上の歴史がある三井記念病院が債務超過に転落したことが明らかになった。三井グループをバックにした名門病院でもそうした経営状態なのだから、ほかは推して知るべしだろう。

この状況を不思議に思う人もいるかもしれない。人口の高齢化とともにニーズが高まる医療は、数少ない成長市場である。さらに首都圏という巨大市場に恵まれ、患者が集まりそうな東京の大病院は、いかにも儲かりそうだからだ。しかしそうした要因が利益に必ずしも結びつかない理由は、病院の収支構造の特殊性にある。

病院の主たる収入源は診療報酬である。ところが、公定価格である診療報酬は全国一律で、大都会だろうが地方の僻地だろうが、同じ治療内容であれば同じ金額だ。

病院は工場経営に似た側面がある。地方は人件費や土地代の固定費が安くあがって、利益を出しやすい一方、首都圏の病院は高コスト体質で不利になる。こうした背景もあって、最近では東北や九州などの病院グループが、地方の稼ぎを元手に東京に進出する事例も、目立つようになった。

■経営資源の選択と集中ができるのは専門病院に限られる

さらに、国家財政の悪化によって、診療報酬は抑制される傾向にある。小泉政権の構造改革以降、診療報酬の水準は約1割弱も下がった。17年末の予算編成で、診療報酬本体が0.55%引き上げられたが、焼け石に水の感は拭えない。消費税増税も、病院経営に大きな打撃を与える。医薬品などの仕入れに消費税を負担しても、それを患者には請求できないからである。

もっとも東京の病院は患者数が多いから、病床稼働率のアップといった経営改善策も考えられそうである。だがそうした手が打てるのは、経営資源の選択と集中ができる専門病院に限られる。

がん研有明病院、井上眼科病院、伊藤病院(甲状腺疾患)といった東京の専門病院は、マスコミが特集する「いい病院ランキング」にしばしば名前があがり、高収益を実現している。地方では仙台厚生病院が、心臓血管・呼吸器・消化器であれば救急患者は断らず、それ以外はカバーしないという、まさに「選択と集中」の方針で、支持を集めるようになった。総合病院は、小児科や産婦人科、救急といった稼働率が低い不採算部門があっても、簡単には廃止できない。青息吐息だ。

■大学病院は百貨店と同じ末路をたどる

東京の総合病院の中でも、もっとも倒産リスクが大きいのが私立大学病院である。なぜかといえば、経営が傾いて破綻しそうなときに、国公立大学や国公立病院とは違って、税金の注入といった公的支援を期待しにくいからだ。さらにここでも総花的な診療科目が足かせになる。

ほかの総合病院であれば、儲からない診療科を閉鎖するという「外科手術」も可能だが、大学病院は医学の教育機関という性格上、あらゆる診療科目を網羅しなければならない。さまざまな行政上、法制上の規制もあって、たとえ不採算の診療科であっても、簡単に看板を下ろせない。お荷物の診療科を抱えていると、強みのある診療科もつくりにくくなって、専門病院に患者を奪われるようになった。

首都圏の私立大学病院は、専門店との競争に敗れた百貨店と、同じ末路をたどっているのである。結果、診療報酬だけでは経営が立ち行かないため、高い学費で埋め合わせているのが現状だ。現に東京女子医科大学病院や日本医科大学病院は、財務諸表を見る限り、かなり危機的な状況である。

■病院倒産で真っ先に被害を被るのは地域住民

それでは、大学病院の経営を再建する手立てはないのだろうか。私は、大学病院を救済するなら、思いきった規制緩和が必要だと考えている。

大学病院は大学医学部の教育研究に必要な施設として位置づけられているが、大学が病院を手放すという方法もある。米国の医学部のように、医学生の研修はほかの病院と連携して実施すれば、支障はないはずだ。また、アジア圏からドクターや看護師を受け入れるのも有効な手段になるだろう。放射線科医であれば患者に接する機会はほとんどないから、言語の壁もない。日本人と同じ待遇でそれ以上に働いてくれれば、コストは下がる。

大学病院の倒産が現実のものになったとき、真っ先に被害を被るのは地域住民だ。かかりつけの診療所から大学病院を紹介してもらうといった、地域医療連携が途切れてしまうし、大学病院は地域経済の中核にもなっているので、周辺の商工業者に与えるダメージも甚大だ。大学病院には、高度急性期医療を必要としている患者も少なくない。受け皿となる医療機関にスムーズに移れるような取り組みが求められる。政府は、国有化も視野に入れた病院の破綻処理のスキームを、早急に整備すべきである。

ただしこうした議論は、なかなか活発にならないだろう。かつて北海道拓殖銀行が都市銀行として戦後初の破綻をしたとき、その衝撃があってから、ようやく政府は重い腰を上げて制度の整備に動くようになった。近い将来、大きな病院が破綻し、泣いている患者の映像がニュースにでも流れないと、誰も目を覚まさないような気がする。

■「いい病院」はどう選べばいいのか?

とはいえ、国の政策に期待するだけでは、私たちは病院倒産の被害を免れない。自分や家族の生命を安心して預ける病院を、どうやって選べばいいのか。それは病院の財務諸表をチェックすればいい。大学病院は現在、財務諸表を公開するようになっており、会計の知識があるビジネスパーソンであれば、これを活用しない手はない。

財務諸表は、よく「企業経営者の通信簿」といわれるが、それは病院経営者にとっても同じことだ。経営が健全な病院は、医療の質も高いと見て間違いない。利益が上がっていれば、人材や医療設備、医療施設への再投資も可能になる。逆にいえば、病院も「貧すれば鈍する」のである。

赤字続きの病院は、医師や看護師の人件費カットに走り、それが安全性の低下を招く。大学病院からの給与だけで生活できない医師は、アルバイトに精を出し、その結果、病院は「無医村」になる。近年、私立の大学病院で起きている医療事故を見ていると、起こるべくして起こったと感じる。

「医は算術ではない。金儲けを考える医者に、いい医療ができるのか」という反論が出るかもしれない。しかし、赤ひげ先生でも病院経営ができた時代は過去のこと。診療報酬が低水準の中、博愛主義を貫いていれば、病院経営はたちまち行き詰まる。私は経営を持続でき、地域住民に医療を安定的に提供できる病院こそ、真の「いい病院」だと考える。

----------

医療ガバナンス研究所理事長・医師

1968年、兵庫県生まれ。93年、東京大学医学部卒。虎の門病院、国立がんセンター中央病院で臨床研究に従事。2005年より東京大学医科学研究所先端医療社会コミュニケーションシステムを主宰し、医療ガバナンスを研究する。著書に『病院は東京から破綻する』(朝日新聞出版)など。

----------

(医療ガバナンス研究所理事長・医師 上 昌広 構成=野澤正毅 撮影=的野弘路 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【病院経営者・幹部対象】7月24日(水)第80回勉強会 「データで考えるケアミックス」講師:葦沢龍人先生(東京都健康長寿医療センター 保険指導専門部長)主催:日本の医療の未来を考える会

PR TIMES / 2024年6月28日 18時15分

-

難渋症例を解決に導いたエキスパート専門医を称える「E-コンサルAward 2023」を開催

PR TIMES / 2024年6月18日 11時15分

-

和田秀樹「“真犯人”は警察、行政、建設業者の可能性大」…タバコ喫煙率激減したのに肺がん死増加の背景

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 6時15分

-

「良い手術を受けるために患者さんがすべきこと」と「日本の医療制度の問題点」/渡邊剛(ニューハート・ワタナベ国際病院総長)

マイナビニュース / 2024年6月12日 7時30分

-

【日本の医療機関の視察年間30件以上】タイ・バンコクの「日本人医療センター」を有する大病院の実情…医療レベルは日本と同等・サービスは日本以上

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月7日 11時15分

ランキング

-

1福岡のこども病院でまた…パワハラで職員処分 日常的に「殺すぞ」

毎日新聞 / 2024年6月29日 8時46分

-

2両陛下、英国公式訪問からご帰国 国賓として多くの行事臨まれる

産経ニュース / 2024年6月29日 18時37分

-

3弥彦総合文化会館で配管工事中に爆発事故 1人死亡、5人が重軽傷 新潟・弥彦村

BSN新潟放送 / 2024年6月29日 15時47分

-

4蓮舫氏が激しい雨の中で演説 熱気の聴衆はまるで香港「雨傘運動」のよう

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月29日 9時26分

-

5小学5年生の請願、大和市議会が全員賛成で採択…市の計画に「子どもの意見反映」求める

読売新聞 / 2024年6月29日 8時23分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください