パナ津賀社長"100周年何がめでたい"の志

プレジデントオンライン / 2018年10月30日 9時15分

■100周年は、通過点にすぎない

日本では人だけでなく企業も長寿である。「創業百周年」と記された名刺を差し出されると、日本人であれば「おめでとうございます」と思わず口にしてしまう。2017年時点で、創業100年以上となる老舗企業は、全国で3万3069社ある(東京商工リサーチ調べ)。しかし、意外にも皆が知っている大企業に限ると、100周年を迎える企業の数はそれほど多くない。さらに比較的新しい産業である電機・電子業界に限定すると、100周年を迎える企業はさらに少ない。

電機メーカーは紆余曲折を経たものの自動車とならぶ日本の基幹産業となった。ところが、00年代に入り製造装置が標準化され、それを購入さえすればどのような企業でも薄型テレビなどのデジタル家電を生産できるようになった。その結果、韓国メーカーに続き、台湾メーカーが参入。今や、スマートフォンでは中国が急速に力をつけてきた。電機メーカーで100周年を迎えた、と聞くと「よくぞ続いたな」というのが筆者の正直な感想である。

シャープは12年9月に創業100周年を迎えた。その数年前までは、「液晶のシャープ」として一世を風靡していたのに、(液晶)パネルへの過剰投資があだとなり、同年3月期に過去最大の最終赤字を計上した。

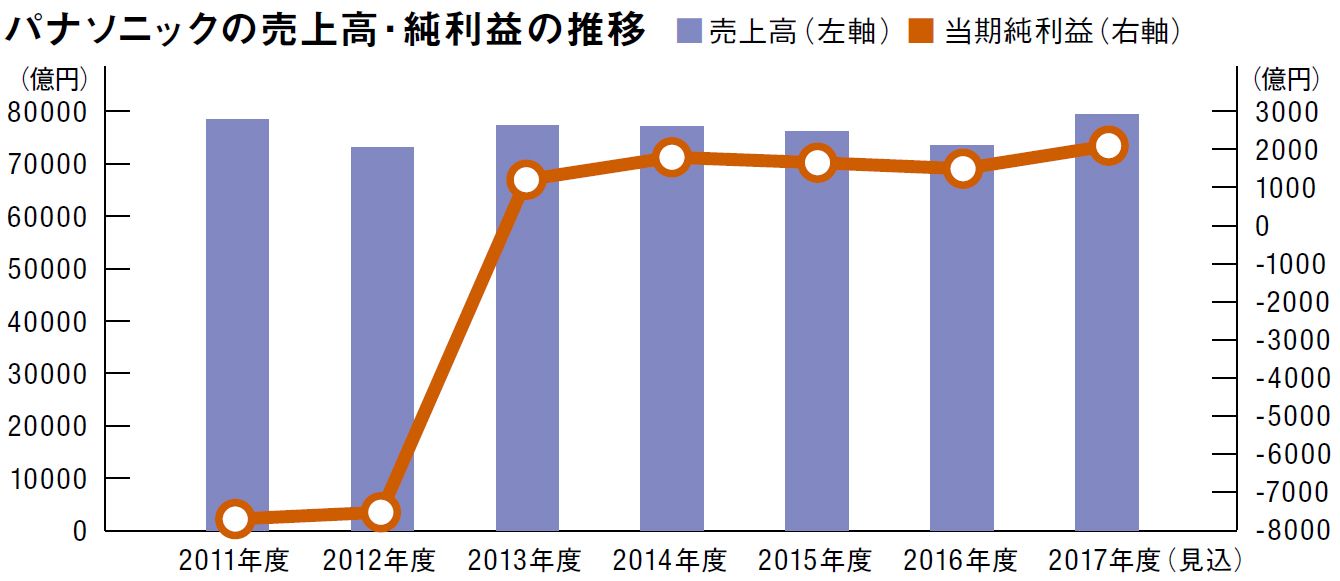

18年3月に創業100周年を迎えるパナソニックもシャープと同様(プラズマ)パネルへの過剰投資が災いし、12年3月期に7721億円の巨額赤字に陥った。その直後の同年6月に社長に就任したのが津賀一宏氏だ。本業の不振は深刻で、13年3月期も7542億円と2期連続の巨額赤字を計上した。

このような痛みを経験しているだけに、津賀社長は「創業100周年それ自体は、単なる通過点にすぎません」といたって冷静である。ベストセラーになった佐藤愛子さんのエッセイ『九十歳。何がめでたい』のパロディではないが、「100周年。何がめでたい」といった心境か。たしかに、1975年に100周年を迎えた東芝は、その後どうなったかは、もはや詳述するまでもない。

100年続いたことを喜んでいるようでは、過去の栄光に浸っているだけ。これからの100年に精力を傾けることのほうがはるかに重要である。そうでなくては、厳しい競争にさらされている企業は生き残っていけない。

「次世代にバトンタッチしていくことを念頭に置いておかなくてはなりません。激しい社会の変化に対してトップの役割とは何なのかを見ながらバトンタッチしていきたいという気持ちが強い。私を例にして言えば、自動車関連市場の変化にどう対応していくべきか、と社長になる前の10年間考え続けてきたので、先手を打てたのだと思っています」

その成果は、アメリカの電気自動車(EV)ベンチャーのテスラやトヨタ自動車との協業という形で開花している。17年12月、EVなどに使う高性能車載電池の実現を目指しトヨタ自動車と協業する、と発表した。これらの協業がパナソニックの安定した稼ぎ頭になるには、まだ時間を要するが、その他の事業が好調なため、17年度には年間で増収増益を見込んでいる。

変革を求めながらも、変えてはいけないものもあるのが老舗。この点について、津賀社長は「格好よく言えば、経営理念は変えてはいけない、ということになろうかと思います。では、経営理念とは。その中で最も重要なものは何なのか。そのことを皆と議論しながら、潜在意識の中に入れていかなくてはならないでしょう」と話す。

■R&Dで経験した「成功」と「失敗」

パナソニックの経営理念といえば、「経営の神様」と言われた創業者・松下幸之助氏の言葉である。実は、津賀氏は社長就任に際し、松下幸之助氏の本や発言、自分の経験を整理して、今後の活動の指針にしようと考え、筆ペンで書き、自宅の壁に貼った。それは、「素直な心で、衆知を集めて、未知なる未来へ挑戦する」というフレーズ。

「素直な心」について、松下幸之助氏は「素直な心とは、寛容にして私心なき心、広く人の教えを受ける心、分を楽しむ心であります。また、静にして動、動にして静の働きある心、真理に通ずる心であります」(『松下幸之助の哲学』)と述べている。この言葉を受け津賀社長は「世の中はピンチに陥ることもあるが、いつも発展するものだ、という生成発展の道理が大事。そして、われわれはお役立ちをどこに求めるのかというと、一商人としての心構えを忘れてはいけないということ。お客様にお役立ちできてこそメーカーであるということです」と解釈している。

「衆知を集める」もしくは「衆知を集めた全員経営」を唱えるにあたり、松下幸之助氏は「この世の中、本当は、わかっているよりも、わからないことの方が多く、知っているよりも、知らないことの方がはるかに多い」(『続・道をひらく』)と気づいた。

そして、「未知なる未来へ挑戦する」というのは、津賀社長が付け加えた言葉。この思考の背景には、自身がR&D(研究開発)で経験した成功と失敗がある。単に失敗したことよりも、失敗はしたがその後、成果につながったことで達成感を感じた事象は人の記憶に残りやすい。多くの経営者は、この脳に刻まれた「快感」をベースに経営理念や経営戦略を構築していることが多い。

■経営資源をほかに利用する

老舗には長年にわたり構築されてきた経営資源がある。それが最大の財産。パナソニックで言えば、100年間にわたって蓄積してきた、ブランド、顧客との信頼関係、技術、モノづくり力など。しかし、それに依存し続けていては生き残れないほど環境変化の速度は速くなっている。

そこで、津賀社長は社長就任以降、パナソニックはいわゆる転地(事業領域の変更)という経営戦略で飛躍しようとしている。それは、これまで培ってきた経営資源の延長線上にある連続的イノベーションであると考えられる。

パソコンで使われていた充電できる二次電池の技術をEVに応用し、「地」を「転」じた戦略を例にすればわかりやすい。とはいえ、津賀社長は、社内の経営資源のやりくりだけで事業環境の変化に対応できるとは考えていない。

「もっといい出口がある(より収益性が高い)分野へシフトできるリソース(経営資源)は使っていきます。そうではなく、外部のパートナーと一緒にやったほうが結果的に良くなるという場合は、躊躇なく外へ出します。現在のリソースを固定的に考えているわけではありません」

■挑戦する人をどう応援するか

では、既存の経営資源をベースにするのではなく、まったく斬新な非連続的イノベーションの実現に対しては、どのような手を打とうとしているのだろうか。これぞ100年後を見据えた多角化を考えるうえで忘れてはならない重要な思考である。

「本当に非連続なイノベーションは、失うものがないような人たちが本来やるべきもの。われわれとしては、挑戦する人たちをどう応援するのか、どう組むのかが重要になってきます。いい例がテスラです。われわれは、テスラにはわずかの資本しか入れていません。車という領域は連続的なイノベーションかもしれませんが、テスラはEVという新分野で非連続的なイノベーションを起こそうとしています。小さなスタートアップを応援するだけでなく、テスラのようなベンチャースピリットを持った大きな企業と手を組むこともできます」

日本的経営の特徴とされてきた終身雇用や年功序列が戦後の長い間続いたのはなぜか。それは、新卒で入社したときのビジネスモデルが定年まで続く、と想定できたからである。今や、そのようなことを言えるほど呑気な時代ではない。

「35年後の会社は予見できない」と津賀社長は現実を直視し、未知なる世界に対して、立ち向かっていかなくてはならない、と考える。そのための手段として、「内部のリソースだけでやるということを正当化する理由はどこにもない」と言う。「新入社員をたくさんとって、定年まで働き続けて、その中でスキルを磨いていくという昔の人事政策および日本の大企業のビジネスモデルは崩れつつあります。そういう時代だからこそ補う手立てが必要」。

その手立てとは。

「新しい価値創出をイノベーションと呼ぶならば、社内的にイノベーションを起こしてもらう。できることは、パナソニックのリソースを使いながら、パナソニックの社内ではできなかった(できそうにない)イノベーションに関しては、社外のリソースを活用していく」方針である。

つまり、オープン・イノベーションを積極的に推進するため、津賀社長が力を入れているのが、戦略的人的資源管理(SHRM)であると考えられる。

国内外を問わず、社外のリソースを社内に持ち込むエグゼクティブ・スカウト人事を展開し、「(かつての)パナソニックらしからぬ人事」として話題を呼んだ。樋口泰行氏(前・日本マイクロソフト会長)、馬場渉氏(前・独SAPAGバイスプレジデント)、片山栄一氏(前・メリルリンチ日本証券調査部長・アナリスト)などを連れてきて注目されている。特に樋口氏は、パナソニック(当時・松下電器産業)に新卒入社し転職した人物。いわば「出戻り人事」である。

■知恵の掛け合わせで、危機を打開する

このようなトップダウンによる大胆な改革を実施すると、「外部から来た人からいい刺激を受けた」と、社長に聞こえがいい言葉を取り巻きが伝える。

その言葉を聞いた社長は、「難しい改革なのに、君も賛同してくれるかね」と真に受け、耳打ちしてくれた社員は応援者であると考える。どこの会社でも見られる現象である。改革には軋轢がつきもの。こと、人事となれば、恨みつらみ、ひがみが交錯するだけに、反対勢力が増大すれば、改革に黄信号がともる。

津賀社長がこのような社長であると断定しているわけではない。しかし、念のために聞いてみた。

「落下傘や出戻りが優遇されると、会社のために私生活も犠牲にして、これまで頑張ってきた俺(私)たちは、何だったんだ、とうがった見方をする人も少なくないのでは。外部人材を登用したとき、早期退職制度は実施したとはいえ、これまで終身雇用型文化が染みついている組織において、マジョリティを占める生え抜き社員のモチベーション・マネジメントをどのようにお考えですか。いや、海外はもちろん、国内でも、文明開化のごとく、過去を否定し、新しい文明を取り入れるほうにかけますか」と。

すると、津賀社長は「うがった見方」を完全に否定した。

「右肩上がりのときは、優秀な人であったとしても、外から連れてくる人事政策に対して否定的な声が出たかもしれませんが、今では、このままだと会社が縮小していくという危機感のほうが大きい。チームプレイの中で社外から来た人の知恵と中の人の知恵を掛け合わせることで、この危機的局面を何とか打開していきたい、という希望のほうが勝っていると思います」

■「津賀スタイル」の事業部制

では、連続的だけでなく、非連続な変化に対応し続けるために、組織はどうあるべきか。

「津賀社長は事業部制を復活した」とマスコミでは書かれているが、事業部制は復活したのではなく変革の象徴である、と考えられる。そもそも、経営学の知見では、事業部制こそが最終的な組織デザインであり、持ち株会社も事業部制に収斂していくとされている。

パナソニックの歴代経営者を見ていると、経営史の大家・アルフレッド・チャンドラーの書名ではないが、『組織は戦略に従う』と考え、政権が交代するたびに、組織も変わっているように見える。

実は、松下幸之助氏がつくった事業部制が「最新」であったのではないだろうか。それを津賀社長が津賀風に料理することにより、強い組織にしようとしている。もし、事業部という縦軸に、事業部間の横軸を通し、4つのカンパニーのもとに稼働させている組織が「津賀スタイル」というのであれば、相乗効果を生むためにというお題目のもと、時間と人材を浪費されがちなマルチファンクショナル組織の罠にはまらないよう、どのように工夫しているのだろうか。

「事業部は固定的になっていません。変化しているのです。消えていく事業部、外へ出ていく事業部、統合される事業部、新しく生まれる事業部、つまり、事業部そのものが変化しています。

これまで当社は、本当の意味でのカンパニー制を置いたことがなかった。あえて言えば、分社制というのがそれに近い形でした。今は、カンパニーの社長が事業部のデメリットをうまく消しながら時代の変化に対応していこうとしています」

■合理性だけで、事業を決めない

「合理主義者」と自他ともに認める津賀社長ゆえ、事業にも合理的に対応しているのかと思いきや、「私が合理的だからといって、われわれがやっている事業が必ずしも合理的なものであるとは思いません」と意外な答えが。

「たとえば、家電事業。これだけ成熟した事業で、毎年、新製品を出しています。この行動は、トータルで見たら合理的でしょうか。崩壊するかもしれない既存の自動車産業向けの電池事業に注力しようとしている。これは合理的か。やっている事業については、合理的か、合理的でないかで、決めていない」

どんどん数理科学化してきた近代経済学でさえ、合理性の限界を言い始め、心理学を応用した行動経済学が台頭。それで、リチャード・セイラー博士がノーベル経済学賞を受賞する時代である。伝統的な経済学は、経済主体が合理的な計算に基づいて行動するという人間像を前提に理論を組み立ててきた。

対して、セイラー博士はその合理性が限られたものであり、人間には認知能力の限界や自制心の欠如があることに着目。そうした人間の特性が個人の意思決定や市場動向にどう影響を及ぼすかを示した。セイラー博士は受賞直後、「経済の主体は人間であり、経済モデルは人間を前提にしなければならない」と述べている。

しかし現実の企業行動を見ていると、株主重視経営が絶対視される流れの中にあっては、IR(投資家向け情報)を中心に「賢いふり」「合理的なふり」をしなくてはならない。合理的なふりをしているうちに、合理的に分析することが最大目的になり、それに向かってものを言い、振る舞う癖(思考・行動パターン)が身に付いてしまう。それが度を越せば、合理性原理主義に走る危険性も否めない。広報スタッフによると、「(自称・合理主義者の)津賀社長は、演歌が好き」だそうだ。合理性では説明できない歌詞の非合理性が演歌の魅力なのだが。

----------

パナソニック社長

1956年生まれ。大阪府出身。79年大阪大学基礎工学部卒業後、松下電器産業(現パナソニック)入社。86年 カリフォルニア大学サンタバーバラ校修士課程修了。マルチメディア開発センター所長、代表取締役専務などを経て、2012年代表取締役社長に就任。

----------

(岡山商科大学教授(経営学部長) 長田 貴仁 写真=時事通信フォト)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

松下幸之助生誕130年 大手町の紀伊國屋書店で記念の特別展

OVO [オーヴォ] / 2024年7月10日 12時24分

-

「好況よし、不況さらによし」の真意とは 松下幸之助特別展が大手町で開催

PHPオンライン衆知 / 2024年7月9日 12時0分

-

松下幸之助生誕130年記念の特別展 日本経済の中心地・大手町の紀伊國屋書店で開催

@Press / 2024年7月9日 11時0分

-

松下政経塾 2025年4月新入塾生募集 女性対象オンライン説明会開催 【2024年7月18日(木)19:00~20:30】

PR TIMES / 2024年7月2日 17時45分

-

衝撃的…「昭和世代が想像する老舗」と「令和の老舗」のすごいギャップ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 9時0分

ランキング

-

1マクドナルド、休業店の半数再開=マイクロソフト障害は「無関係」

時事通信 / 2024年7月19日 21時37分

-

2物議醸す「ダイドー株売却」の内幕を丸木氏語る 大幅増配公表直後で批判を向けられた物言う株主

東洋経済オンライン / 2024年7月19日 18時0分

-

3セキュリティーソフト世界シェア1位があだ…ウィンドウズ障害、「過去最大規模」の見方も

読売新聞 / 2024年7月20日 6時45分

-

4システム障害、影響続く=航空便、正常化に数日

時事通信 / 2024年7月20日 9時40分

-

5世界的にシステム障害、米航空は運航停止 問題特定し修復へ

ロイター / 2024年7月19日 19時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください