ブラック職場"国会議員秘書"の異常な世界

プレジデントオンライン / 2018年11月6日 9時15分

議員秘書155名を対象に実施したストレスチェックでは、、産業医との面談が推奨される高ストレス者が23%と、一般企業の2倍ほどの結果に。それでも活躍する人は何が違うのか――。(※写真はイメージです 写真=iStock.com/Mari05)

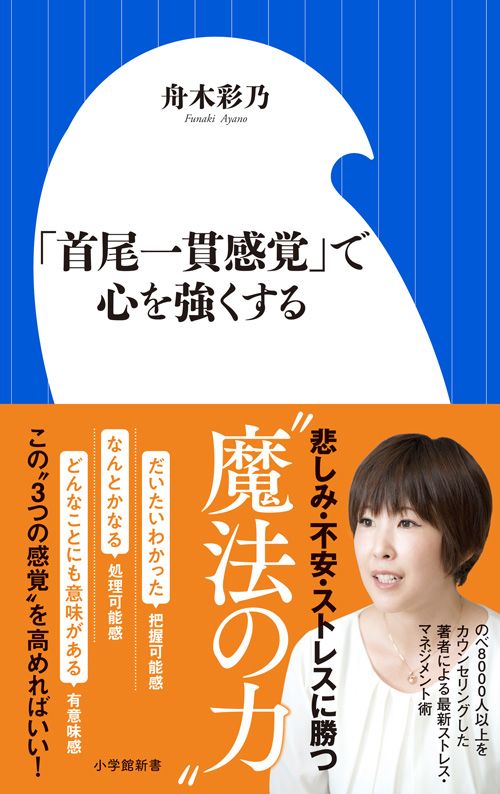

※本稿は、舟木彩乃『「首尾一貫感覚」で心を強くする』(小学館新書)の一部を再編集したものです。

■ストレス研究のテーマとしての「国会議員秘書」

世の中には数えきれないほどの職業があり、ストレスの多い仕事もたくさんあります。いわゆる「ブラック企業」や「ブラック職場」と呼ばれるように、会社ごと組織ごとに固有のストレスを有するケースも多々ありますが、職種によってストレスが過剰にかかりやすい傾向があるのも事実です。

そんなストレス過剰な職場の典型として私が研究テーマとしたのが「国会議員秘書」という仕事です。私がこのテーマを研究しようと思ったきっかけは、知人から、週に数回でいいから議員秘書の仕事をやってみないかと声をかけてもらったことです。

「明日にでも議員と面接をしてほしい」という急ぎようでしたので、事情を聞くと、前の秘書が失踪に近い辞め方をして連絡がつかなくなっているうえ、政策担当秘書も辞めてしまいそうな状況にあり、それ以外の秘書もうつ病のような症状になって休みがちで、物理的に事務所の仕事がまったくまわらない状態だということでした。もっと精神的に強い人がほしいという要望もあり、当時からカウンセラーの仕事もしていた私に声がかかったようです。

この状況を聞くだけでも、議員事務所がブラックな職場だということは容易に想像がついてしまいます。結果的に、このとき声をかけていただいた議員事務所の仕事は断りましたが、カウンセラーという職業柄もあり、このベールに包まれた職場環境に興味を持ちました。そして、また違うご縁からほかの議員事務所で働く機会があり、カウンセラーと議員秘書という“二足の草鞋”を履く生活が始まったのです。

■目の当たりにした「異世界」の光景

議員事務所で働きはじめると、ほかの議員事務所の秘書も含めて知り合いが増えました。そこで見聞きした光景は、それまで企業や大学など別の業界にいた私から見れば、世間一般の常識から遠くかけ離れた異常なものでした。国会議員の事務所には、「時代錯誤」や「異世界」という言葉がぴったりです。

たとえば、「土下座」という行為は、時代劇やお笑い番組のシーンでしか見たことがないものですが、議員秘書の中にはやむをえず土下座する人もいます。実際、私も公道の真ん中で議員秘書が後援会幹部に土下座をしている現場を見たことがあります。

政策担当秘書に面と向かって「秘書ってのは下僕なんだよ」と言い放った衆議院議員もいれば、運転する秘書の頭を拳骨で殴る男性代議士、あるいは週末だろうと休暇だろうと関係なく、自分の子どもの学校や塾、スイミングスクールの送迎を公設秘書にさせている女性参議院議員、公設秘書に国から支給される給与をピンハネする議員もいまだにいますし、給与からの政治献金を強要する議員もけっこういます。

パワハラだけでなく、信じられないようなセクハラやモラハラをする国会議員も数多くいました。中には、同じ事務所内の秘書同士の連絡先交換を禁止したり(秘書たちが結託するのを防ぐため)、朝出勤してきた秘書全員を予告なしにクビにしたりした議員もいます。立場の弱い私設秘書を、タダ同然で長時間働かせている議員もいました。

もちろん、そういった非常識な議員は一部に限られており、一方では、政治的な能力が素晴らしいだけでなく、人格的にも尊敬すべき国会議員の先生方もいます。しかし、私が見聞した国会議員による“秘書いじめ”の実例はこれだけではありません。おそらく秘書たちに情報提供を呼びかけたら、それだけで本1冊分になると思われます。議員秘書は、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法制による保護が十分ではありません。他の職種と比べて、被雇用者としての立場が圧倒的に弱いのです。

以上のような状況から、私は議員秘書が抱えているストレスはとても大きいに違いないと仮説を立てました。その一方で、このようなストレスフルな職場であっても、前向きに頑張っている議員秘書と、逆にストレスに押しつぶされそうな秘書がいることに気づきました。

■「高ストレス者」が一般企業の2倍もいる職場

私は、「国会議員秘書のストレスに関する研究」というテーマで、アンケート調査などを用いた研究(量的研究)とインタビューを用いた研究(質的研究)を試みました。量的研究では、155名の議員秘書に協力を依頼し、いくつかのアンケート調査に回答してもらいました。その中から2つの調査結果を、ここでご紹介します。

1つ目のアンケート調査は、議員秘書のストレスを数値化するための職業性ストレス簡易調査票(ストレスチェック)を用いた調査です。ストレスチェックは一般の会社でも受検されている方も多いと思いますが、それと同じものです。

議員秘書のストレスチェックでは、ストレス反応(ストレスによってなんらかの影響が出ている状態。たとえば、不眠や食欲不振、腰痛など)に、「職場の人間関係」と「仕事量」が影響していることがわかりました。人間関係ということでは、仕事内容について指示を出す事実上の雇用主である国会議員に気をつかうのはもちろん、同じ秘書同士であっても年齢やキャリアなどのずれがあって相談しづらいことがあります。また、限られた人数で処理する案件が多いので、秘書の仕事量も常に過剰になっているケースが多いと思われます。

ストレスチェックは、高ストレス者(ストレスの点数が高く、産業医との面談が推奨される人たち)を選定する役割も担っていて、高ストレス者に該当する者の割合が全体の10%程度となるよう設計されています。ところが、議員秘書155名を対象に実施したストレスチェックでは、有効回答144名のうち33名、つまり23%の議員秘書が高ストレス者に該当するという結果が出ました。議員秘書の高ストレス者の割合は通常の2倍以上もあったのです。

■首尾一貫感覚の高い秘書は低ストレス

2つ目のアンケート調査は、議員秘書の首尾一貫感覚について調べるために行ないました。この調査では、個別のインタビュー調査も併用して実施しました。

これまでの研究では、首尾一貫感覚が高い就労者はストレス反応が低いことがわかっています。今回の議員秘書を対象とした調査の結果でも、一般の就労者と同様に、首尾一貫感覚が高い議員秘書はストレス反応が低いことがわかりました。

また、首尾一貫感覚の3つの感覚(把握可能感・処理可能感・有意味感)のうち、どの感覚がストレス反応に影響を与えているのかについて調査したところ、とくに「処理可能感」と「有意味感」が影響を与えていることがわかりました。

■ベテラン議員秘書へのインタビュー

さらに、インタビュー調査を進めていくと、彼らがどのようなストレスと対峙し、それをどう克服してきたのかがわかってきました。

議員秘書Aさんは50代の男性で、政策担当秘書歴15年以上のベテランです。Aさんは、大学を卒業後に民間企業に就職し、30代に入ったころ、国会議員政策担当秘書資格試験の存在を知り、もともと政治や政策に関心があったことから受験し、合格しました。さらにAさんの場合は、大学院にも進学し、政策関係の修士号も取得しています。

Aさんが民間企業の会社員から議員秘書に転身したのは、ある国会議員が合格者名簿を見て、Aさんにコンタクトしてきたことから始まります。その国会議員は、Aさんに政策立案だけに集中してやってほしいということでした。議員が尊敬できる人物であり、また実際の政策立案にたずさわれることがAさんにとって大きなモチベーションになりました。

議員秘書に転身した当初は、仕事もやりがいがあり、日々充実していたそうです。ところが、その議員が落選したことで状況は一変してしまいます。Aさんはほかの議員事務所への転職を余儀なくされ、それ以降、複数の議員の政策担当秘書を務めています。

他事務所へ転職したAさんの大きな悩みは、「政策立案能力を生かす仕事がなかなかできない」ということでした。これは、議員の考え方によって大きく変わりますが、大抵の国会議員が政策担当秘書に求めるのは政策立案能力ではなく、資金集めや後援会活動など、お金と票に直接つながるような能力です。

たとえば、パーティー券売りのノルマを課せられて売り歩いた挙げ句、「まだできないのか!」と議員からプレッシャーをかけられたりするのです。Aさんのように政策立案にたずさわりたいという思いでこの世界に入った議員秘書にとっては、そのこと自体が大きなストレスとなりました。

Aさんは、議員秘書になって4、5年が経過したころ、この仕事は一生やる仕事ではないと感じたそうです。その理由として、議員の考え方ひとつで自分の仕事内容が決まってしまう、つまり自分でコントロールできないことを挙げています。

「人間として器の大きい議員であれば、秘書の持ち味を活かしてくれようとするので、秘書もそれに応えて自分の専門性や能力を活かすことができる。でも、そんなことを考えない議員の秘書になれば、本当に毎日苦痛でしかないことになってしまう。そして、9割の議員は秘書の能力を活かすことなど考えず、ただ将棋の駒のように秘書を使うだけ。たまたま優れた議員につけたとしても、その議員もいつかは落選してしまうし、引退してしまうのだから、一生の仕事とするのは本当に難しいと思う」

議員の落選による失職や突然解雇の可能性があるうえ、秘書として仕える議員しだいで自分に求められる仕事が変わってしまうという状況を、首尾一貫感覚の観点から見ると、明らかに「把握可能感」が得にくい仕事であることがわかります。

■「それでもなんとかなる」という感覚

それでもAさんは、議員秘書への転身から15年以上経った今、何かを得たという感覚があると語ってくれました。このことは、Aさんの把握可能感の高さを示唆しています。

もともとAさんは、今までの職業においても10年を目安としたキャリアビジョンがありました。それは、「どんな仕事も10年経って初めてその仕事を理解できる」という感覚であり(これは把握可能感につながります)、この感覚があることで、議員秘書に就いて4、5年経って「これは一生の仕事ではない」と感じても、10年後には違う景色が見えるかもしれないと捉え方を変えているのです。

また、Aさんは仕事についてのもう1つの持論として、「1つの分野でこれだけは誰にも負けないというものがあれば、次の職場、次の議員事務所は必ず見つかるはずだし、違う世界に入ったとしても、それは絶対に役立つと思う」と述べています。この言葉からは「なんとかなる」「やっていける」という「処理可能感」の高さがうかがえます。

前述したとおり、議員秘書はいつ失職するか予測できない職業です。そのため、「それでもなんとかなる」という処理可能感が高くないと務まりません。Aさんの場合は、「これだけは誰にも負けない」という自負と、これまでの経験に裏打ちされた能力を、自らの処理可能感の高さの根拠としていることがわかります。

■やりがいや生きる意味の「源泉」を持っている

そして、想定外の事態が続き、ストレスだらけの議員秘書を15年以上も続けられたのは、何が一番大きなモチベーションになっていたのかと質問したところ、「自分の専門知識や働きが、誰かのために役に立っていること」という回答でした。これは、「利他」的な活動を通じて、日々の営みにやりがいや生きる意味を感じられるという「有意味感」の高さがうかがえる内容といえます。

Aさんは、こうした首尾一貫感覚の高さでもってストレスを乗り越え、着々とキャリアを積み上げているといえます。

----------

ストレス・マネジメント研究者

10年以上にわたってカウンセラーとしてのべ8000人以上、コンサルタントとして100社を超える企業の相談に対応。一般企業の人事部や国会議員秘書などを経て、2015年に筑波大学大学院に入学。修士課程修了後、同大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻(博士課程)に在籍中。主な論文に「認知行動療法とアサーション搭載のアプリについて」「国会議員秘書のストレスに関する研究」など。

----------

(ストレス・マネジメント研究者 舟木 彩乃 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

資金パーティーに秘書の言い分「禁止なら活動維持できない」…「決まりを守っていれば」の恨み節も

読売新聞 / 2024年6月28日 7時30分

-

【都知事選、本当の争点】⑤どこ行った?!東京大改革 誰も知らない蓮舫さんの実績

Japan In-depth / 2024年6月23日 22時11分

-

就活が始まり「国家公務員」で年収を取るか「地方公務員」でプライベート充実を取るか悩んでいます…

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月4日 2時20分

-

「統一教会の言うことを聞く総理大臣をつくろう」永田町に送り込まれた"Fレディー"の見えざる活躍

プレジデントオンライン / 2024年6月3日 10時15分

-

蓮舫氏「批判ばかり」のイメージに苦悩 党関係者は〝シン・蓮舫〟アピールを進言

東スポWEB / 2024年6月3日 6時10分

ランキング

-

1ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向

読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください