抗がん剤に「正しいやめどき」はあるのか

プレジデントオンライン / 2018年12月22日 11時15分

■「抗がん剤」を無闇に怖がる必要はない

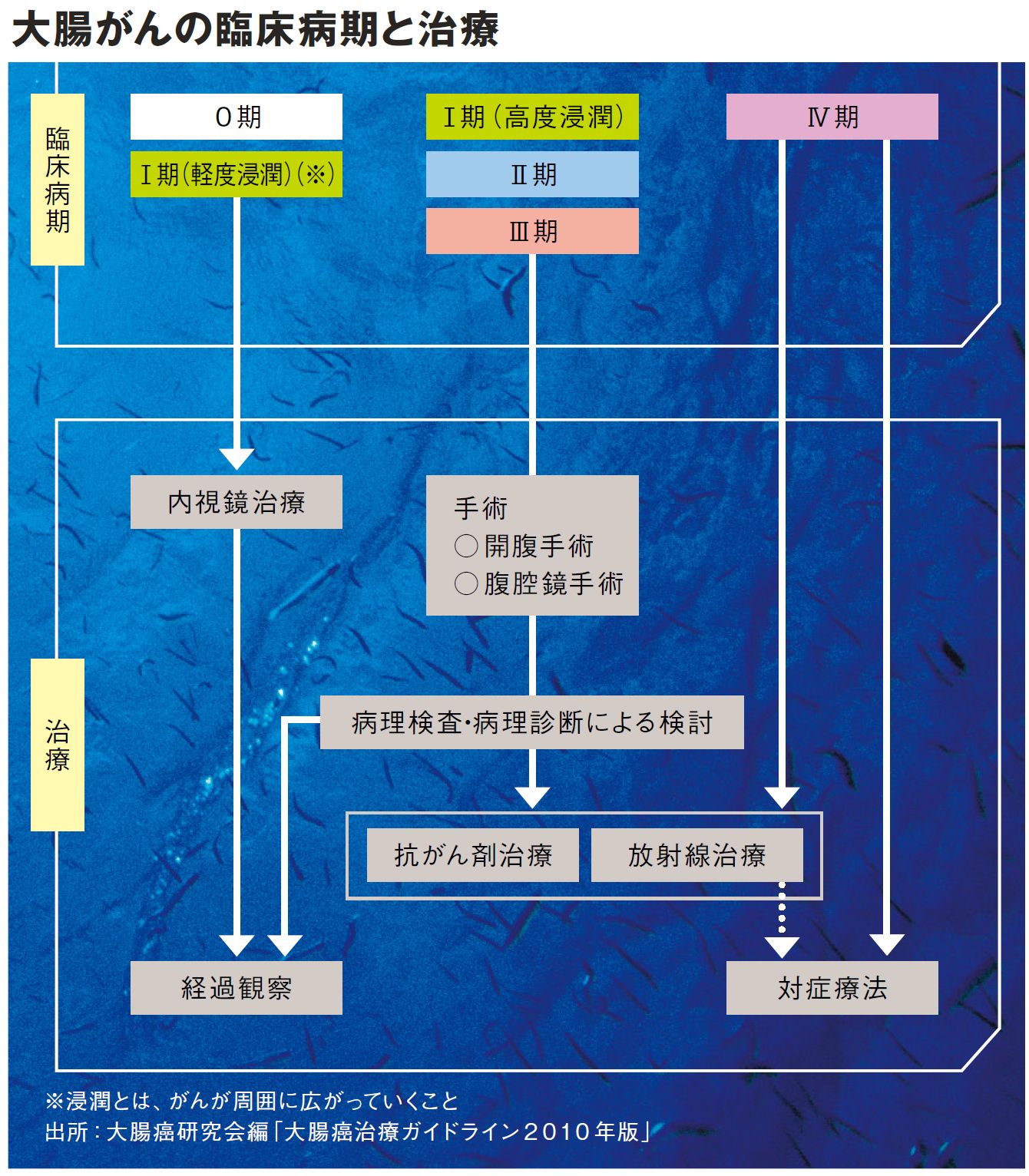

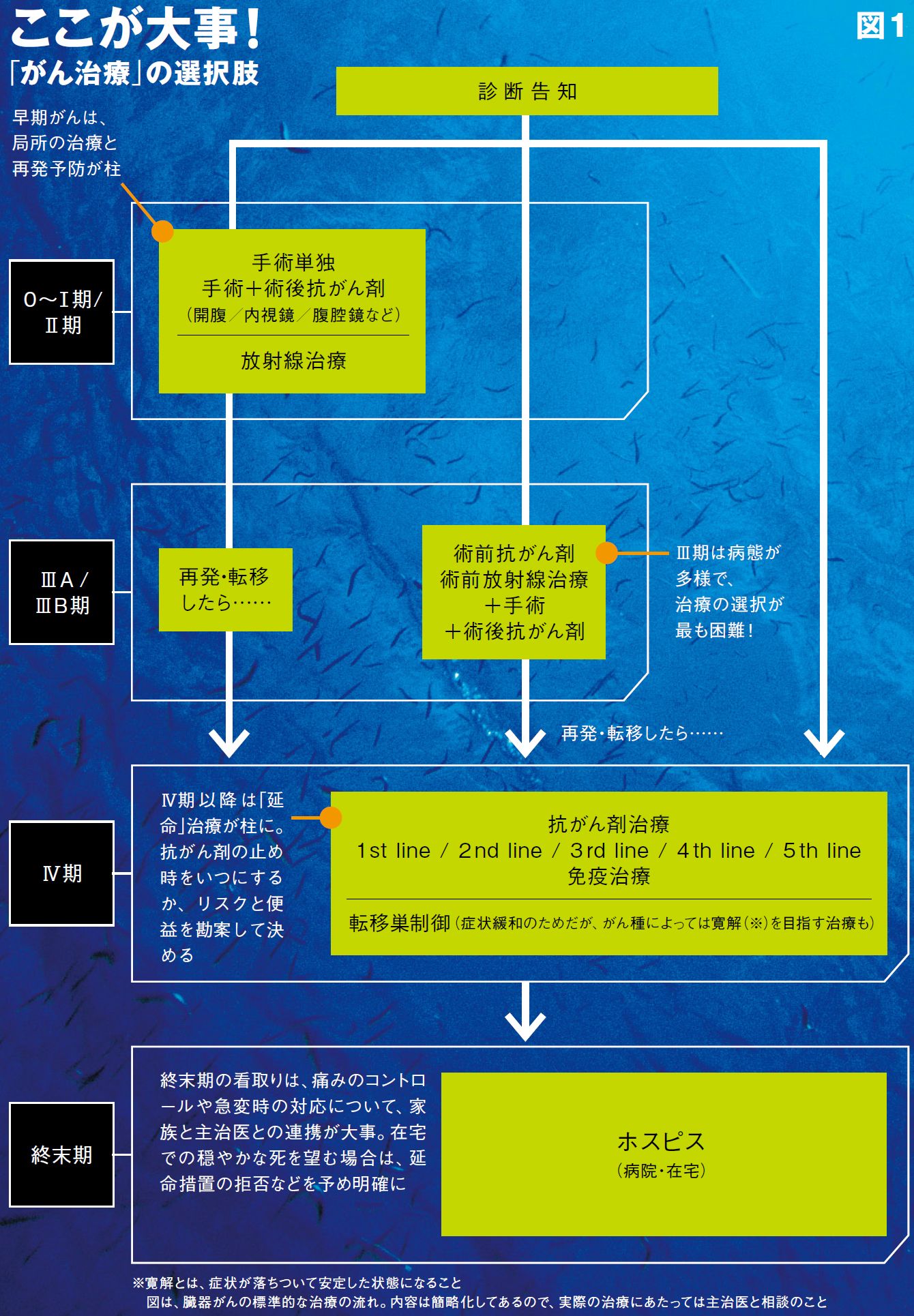

がんの3大療法「手術、放射線治療、抗がん剤治療」。図(記事末尾)は、がんの病期ごとに3大療法がどう関わるかを大まかに示したものだ。血液がんや骨肉腫などを除く内臓がんの標準治療は、ほぼこの通りだ。

病期の「0~II期」とは、がん組織が発生した場所にとどまる「早期がん」を意味する。手術や放射線治療によって、がん組織を取り除く治療が主体となる。「III期」になると、事情はやや複雑。がんが大もとの臓器とその周辺にとどまるIIIAであれば、II期までと同じく、手術と術後の補助化学療法(抗がん剤の投与)のセットが基本である。

しかし、リンパ節転移がみられるIIIBでは、手術ができるかできないかを含め、さまざまな選択と決断が求められる。この段階だと、外科、放射線科、腫瘍内科(抗がん剤担当)の医師たちが額をあつめ、治療方針を話し合う。

手術をする範囲が大きすぎて、生命を脅かすことになりかねないときは、放射線治療や抗がん剤治療を柱とする治療方針が立てられる。標準治療からは外れるが、重粒子線や陽子線治療も選択肢に入ってくるのがIIIBだ。がん種によっては、放射線と抗がん剤によって、がん組織を手術できるまでに小さくした後に切る「術前療法」という選択もある。ただし、標準治療ではないので対応できる病院は限られる。

■医療批判本が取り上げる「ひどい副作用」はもう古い

I期の一部からIII期までの迷いどころは、術後の補助化学療法だろう。医療批判本などの影響で、抗がん剤の副作用に不安を持つ人は少なくない。だが、医療批判本が取り上げる「ひどい副作用」は、昭和時代の状況をさらに大げさに書きたてたもの。今は使い方の進歩や新薬の登場で副作用が軽度になり、普通に外来通院で投薬できるようになっている。

再発がんを含む「IV期」に進むと、抗がん剤治療で延命をはかるのが基本になる。その抗がん剤治療を一変させたのが、特定の遺伝子変異の活動を阻害し、がんの増殖を抑える「分子標的薬」の登場だ。今では遺伝子変異ごとに複数の薬がラインアップされ、1番手の薬が効かなくなれば2番手、3番手と次々に新手の抗がん剤を投与できるようになっている。

だが、2番手、3番手の抗がん剤の効き目は前薬に劣る。やがては「いつ抗がん剤をやめて、穏やかな終末期を迎える準備に入るか」が問われる段階がくる。その目安は、専門医によれば「歩いて外来通院できるかどうか」。次項からは大腸がんと肺がんをモデルに、がん治療の流れをイメージしてみよう。

■「術前治療」を実施している施設はいまだに少数派

「大腸がんはまず、『できた場所』を確認することが肝心です」というのは、がん研有明病院消化器外科・大腸外科部長の上野雅資医師だ。

特に肛門から10センチメートル、直腸診で指が触れる範囲にできる「下部直腸がん」は、病院や治療方法の選択によって、その後の経過が変わってくるという。

下部直腸のすぐ下にはお尻を締める「肛門括約筋」がある。がん組織を切除しようとすると、I~II期でも、この筋肉を取り去り人工肛門を付けなければならない恐れがある。

ただし、それは標準的な術式の話。年間の大腸がん手術件数が100例を超えるような専門病院であれば、括約筋まで「あと1センチ」という微妙な位置でも括約筋の一部を残す「肛門温存術」が行われている。

「医師から永久人工肛門になるかもしれない手術だと説明されたら、執刀医の手術件数を尋ねましょう。もし年間の手術件数がかなり少ないようなら、症例数がもっと多い専門施設を当たっていいと思います」

心配なのは人工肛門のことだけではない。下部直腸の周りは、男性なら前立腺や精嚢が、女性は婦人科臓器がぐるりと囲んでいる。言い換えると「360度の方向にがんの逃げ道がある」。そのため、周囲の臓器やリンパ節に転移があるIII期のがんでは、手術でがん塊を取りきれないおそれがあり、他の大腸がんよりも再発率が高い。また、大きな手術になるほど、術後の合併症や機能障害リスクも増える。

「欧米では手術前に抗がん剤と放射線で治療した後に、残ったがん塊を手術で取り除く『術前治療』がスタンダードです。手術単独よりも明らかに局所の再発率が少ないのですが、日本では手術で何とかしようという傾向が強く、術前治療を実施している施設はいまだに少数派です」と、自身も外科医の上野氏は苦笑する。

■大腸がんは全身転移することは少ない「紳士的ながん」

一方、外科、放射線科、腫瘍内科によるチーム医療(集学的治療)が当たり前のがん研有明病院では、臨床試験という形ではあるが、下部直腸がんに対する術前治療を当たり前に行っている。最新の治療では、約3割のがんが消え、その結果、肛門を温存できる症例が増加した。

結腸がんを含めた大腸がん全体では「手術+術後の補助化学療法」がIII期における標準治療。非専門病院ではもちろん、こちらが主流である。

大腸がんは全身転移することは少ない「紳士的ながん」で、III期の5年生存率は8割を超える。手術単独の5年生存率でも70%以上だ。術後補助化学療法の上乗せ効果は約5%。手術後に抗がん剤を使うかどうか、思案のしどころである。

もっとも、幸いなことに大腸がんの補助化学療法で使う抗がん剤の副作用は軽い。内服だけの場合もあるし、リンパ節転移が多いときは、これに2~3週間に1度、外来での点滴治療が加わるが、副作用がきつい場合は、薬の量を減らしたり、体調によっては数週間投薬を休んで再開したりすることもできる。

また、大腸がんのIV期は他のがんとは様相が違う。肝臓や肺に転移していても完治を諦める必要はない。転移がんをすべて取り切ることができれば、半数の人が延命ではなく完全寛解(完治)の道筋へ戻ってくる。

「残る半数でも、抗がん剤でがん塊が縮小した後で外科に戻ってくる方が数%はいます。大腸がんは病期が進んでいても、諦めるがんではありません」(上野氏)

■肺がんでは「抗がん剤に意味がない」もありえる

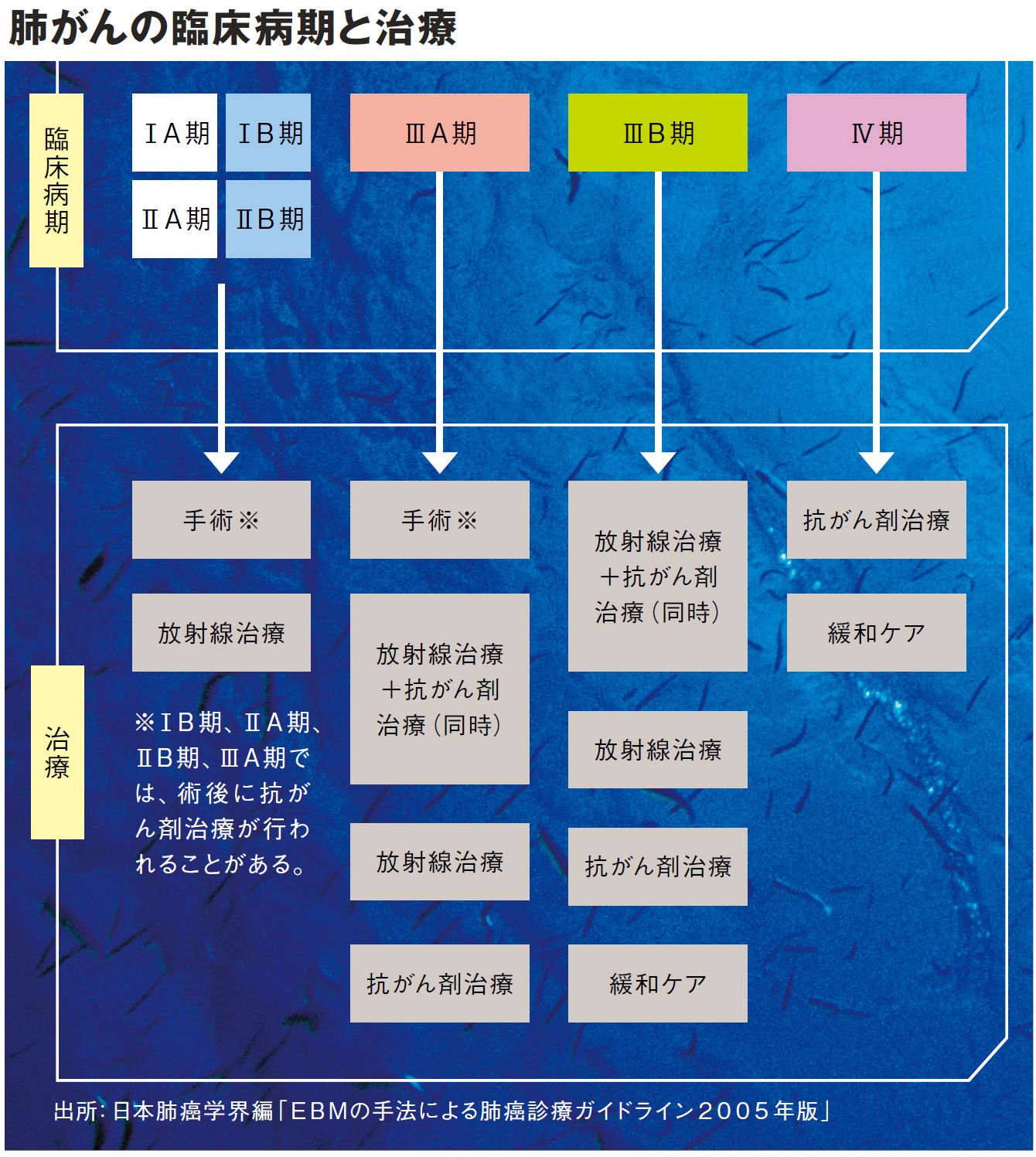

一方、肺がんは予後が厳しいがんである。肺がんの8割を占める非小細胞肺がんをモデルに考えてみよう。

I~II期の治療の柱は手術だが、手術前の検査で、手術中や術後に呼吸機能不全を起こす危険性が高いと判断された場合は「手術できない」とみなされ、放射線治療の対象になる。その場合、手術に近い成果を期待するには、放射線治療医が常駐し、2016年4月から保険適応になった「定位放射線治療」ができる施設を選びたい。保険診療外だが、重粒子線、陽子線治療も選択肢だ。

手術が可能な場合は、開胸術か胸腔鏡かで迷うかもしれない。国立がん研究センター中央病院副院長・呼吸器内科長の大江裕一郎医師は「同じ呼吸器外科でも開胸術が得意な先生も、胸腔鏡術が得意な先生もいます。開胸術の傷は7~8センチほどですし、得意な方法で執刀をお願いしたほうがリスクは少ない」という。

肺がんのIIIA/IIIB期は、外科単独でなくチーム医療が必要な段階だ。手術ができるIIIA期の一部を除き、放射線治療と抗がん剤治療が柱になるので、放射線治療医と腫瘍内科医が常駐している施設が望ましい。

肺がんの場合もI~IIIA期の一部で、術後の補助化学療法が行われる。

「術後補助化学療法のデメリットは、副作用があることよりも、10人に1人しか恩恵が受けられないことでしょう。つまり、残りの9人は手術のみでも治癒するか、抗がん剤を受けても再発するかのどちらかです。抗がん剤に意味がないと思う方がいてもおかしくはありません」(大江氏)

I期の患者が飲む抗がん剤の副作用は、それほど強くはない。だが、II期以降で登場する「プラチナ製剤併用療法」では、吐き気や食欲不振、しびれ、脱毛などが現れる。この薬を使うかどうかは悩みどころだ。

■歩いて病院に通えないときが、抗がん剤の「やめどき」

もし肺がん患者になったとき、大江氏自身は、術後の抗がん剤治療を受けるだろうか?

「受けます。肺がんは厳しいがんです。10%でも生存率が向上するという事実は意義があると思います。それに、プラチナ製剤の副作用がきついというのは昔の話です。抗がん剤の治療中でも、皆さん普通に歩いて通院してくるのですから」

IV期は延命のステージだ。1番手(1st line)の抗がん剤が効かなくなれば2番手(2nd line)へ、次は3番手(3rd line)へと薬を替えて命をつなぐ。だが15年末、「免疫チェックポイント阻害剤」が2番手、3番手で使えるようになったことで、長期生存の可能性も出てきた(免疫治療)。大江氏が言う。

「IV期では、がんの遺伝子異常の情報などを手がかりに、その人に効きやすい抗がん剤から使うので、次第に効く可能性が小さくなるのは否定できません。基本的に普通に歩いて病院に通えなくなったときが、抗がん剤の『やめどき』だと思います」

抗がん剤を早めに切り上げて緩和ケアに移行した結果、かえって余命が延びたという報告もある。余力を残して「終活」に臨むことも1つの選択だろう。

----------

がん研有明病院消化器外科・大腸外科部長

医学博士。腹腔鏡大腸がん手術約2000例施行の実績を持つ。1983年、金沢大学医学部卒業。2011年から現職。

国立がん研究センター中央病院副院長・呼吸器内科長

医学博士。1959年、東京都生まれ。84年、東京慈恵会医科大学卒業。2014年から現職。

----------

■▼【図表】ここが大事!「がん治療」の選択肢

(医療ジャーナリスト 井手 ゆきえ 撮影=大杉和広 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

俳優の浜畑賢吉さんは81歳で他界…人生100年も可能になる前立腺がんの転移治療(中川恵一)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月13日 9時26分

-

子宮肉腫が両肺に転移 局所治療より化学療法を がん電話相談から

産経ニュース / 2024年7月9日 8時0分

-

食道がんは最新治療法より化学放射線療法で…手術をパスする意義(中川恵一)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月6日 9時26分

-

筑波胃腸病院が導入した理由「地域のがん患者さんに希望と喜びを与えたい」【ハイパーサーミア療法の今を知る】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月28日 9時26分

-

転機を迎えるがん温熱療法…ガイドライン出版で注目される9月の学会【ハイパーサーミア療法の今を知る】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月26日 9時26分

ランキング

-

1「ユニクロ・GU・COSのTシャツ」全部買ってわかった“本当にコスパが高い傑作アイテム”

日刊SPA! / 2024年7月17日 18時37分

-

2イケアのモバイルバッテリーに“発火恐れ” 製造不良で一部自主回収…… 海外では事故も発生

ねとらぼ / 2024年7月17日 20時10分

-

3第171回芥川賞は朝比奈秋さんと松永K三蔵さんがダブル受賞

産経ニュース / 2024年7月17日 18時4分

-

41日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

-

5なぜ?「N-BOX」新型登場でも10%以上の販売減 好敵「スペーシア」と異なる商品力の改め方

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください