退社時間を意識できない"過労社会"の異常

プレジデントオンライン / 2019年1月6日 11時15分

■残業時間が60時間を超えると、幸福感が微増に転じる

――「希望の残業学」の研究成果は、2018年2月に発表され、さまざまなメディアでも報道されました。どのような反応がありましたか?

反響は大きかったですね。まず今回の研究は、僕とパーソル総合研究所で行った2万5千人を対象とした調査に基づいているのですが、これだけの規模で残業や長時間労働という問題を調査・分析したことは、過去にはありませんでした。さらに、残業や長時間労働が起こるメカニズムや、それらが引き起こすリスクの問題、さらにその先にある未来を論じたものはなかったこともあり、注目していただけたのはとても嬉しかったです。

研究では「月に残業時間60時間未満の層では主観的な幸福感がどんどん下がっていくけれど、60時間を超えたところで、逆に幸福感は微増に転じる」ことを明らかにし、この現象を「残業麻痺」と定義しました。この特異な「微増」のパターンについては、今までに少なくとも3つの先行研究でも明らかになっていたのですが、それらでは誤差として処理されるか、「理由は不明」として解明されていませんでした。それを、今回の研究では「フロー(flow)」という概念を用いて説明しました。

■「フロー」に入ることで残業でも幸福感を感じてしまう

――「フロー」とは、どのような状態を指すのでしょうか。

アメリカの心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した概念で、簡単に言うと「人がある行為に完全に集中し、浸っている体験・心理状態」のことです。端的にいえば「ランナーズハイ」ですね。スポーツの領域では、選手が極度の集中状態にあり、他者や自我すら忘れてしまうことを「ゾーン」とも呼びます。こうした心理状態をイメージしていただけるとわかりやすいと思います。

残業時間が長くなることで仕事に没入して「フロー」状態になり、かつ「仕事がうまくいっている」「自分の思い通りにすすめている」という「自信」が高まることで、妙な自己向上感を感じてしまう。つまり「認知の歪み」が発生し、これらが「残業麻痺」に関係しているということがわかりました。残業が長くなることで「幸福だ」と思ってしまうのだけれど、一方で健康やメンタルへのリスクはどんどん増してしまうのです。

この研究結果をもって、僕は「長時間労働は危険だからただちにやめてください」と伝えたかったし、そう言ったつもりです。しかし、一部からは反対の意味にとられてしまって「長時間労働をやれば幸せになるなんて、何を言っているんだ!」とお叱りの声もありました。わたしどもの主張と「全く逆の意味」に誤解されてしまったのです。このことは残念なことでした。

■長時間労働のリスクと、残業が増殖するメカニズム

長時間労働は、言うまでもなく病気やメンタルの危機を引き起こします。また人材開発の観点から考えると、長い仕事人生の中で、フィードバックを受けたり学び直したりする時間を奪ってしまいます。超高齢化社会に突入して年金受給開始年齢が引き上げられるなど、70代や80代まで働かなければいけない時代に入っているのに、たとえば新卒で入社した22の年から学び直す時間がないままで40年以上仕事し続けるというのは、無理があります。

だから、長時間労働は抑制しなければならないし、それは、長い目でみれば働く本人にとってプラスになる、と改めて伝えたいです。

――『残業学』では、「残業麻痺」にとどまらず、残業の「集中」に「感染」、そして「遺伝」など衝撃なワードが登場しますが、どれも日本に染み付いている長時間労働のメカニズムを端的に表しています。

わたしは研究を立ち上げるにあたり、綿密な取材を行い、現場の肌感覚(ハダカン)を徹底的に調査します。地に足をつけた研究がしたい、というのがわたしの願いです。長時間労働のメカニズムを説明する「集中」「感染」「遺伝」といったメカニズムは、そうした現場のハダカンから概念化され、調査を通じて検証されました。誰もがうすうす「気づいて」はいるけれど、いまだ「言葉」になっていないことを、言葉にして、それを人々の目の前にご提供する。そのことで、世の中に「対話」を生み出し、世の中の変化につなげることが、わたしの研究の特徴です。

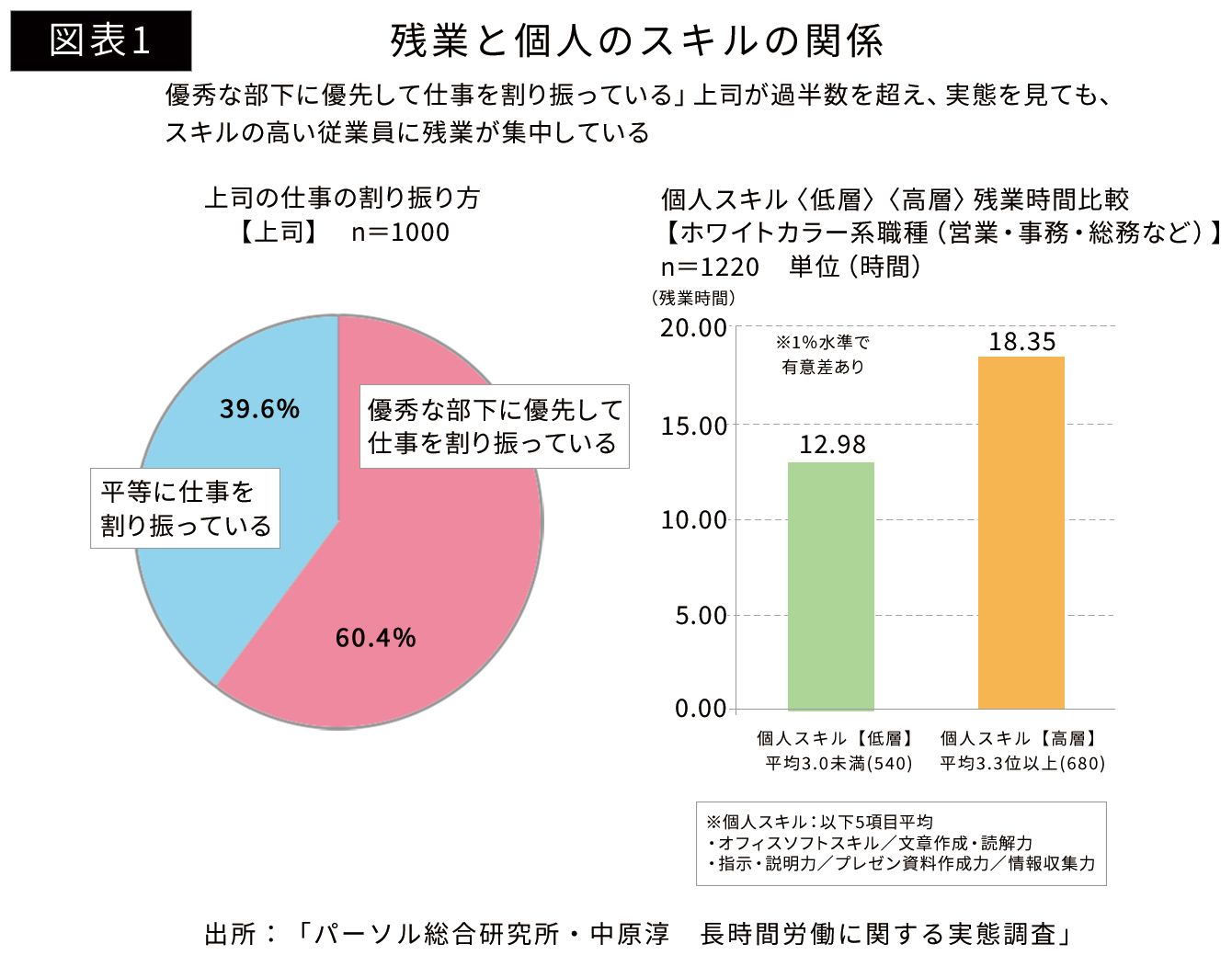

ここで、それらの言葉の意味するところを説明します。まず今回の研究では、仕事は「仕事のできる人」に「集中」するということが明らかになりました(図表1)。

実務をしている人からすると当然かもしれませんが、調査では「優秀な部下に優先して仕事を割り振っている」という上司が過半数を超えました。実態としても、能力の高い従業員に残業が集中しているということを把握できたのは重要なことです。

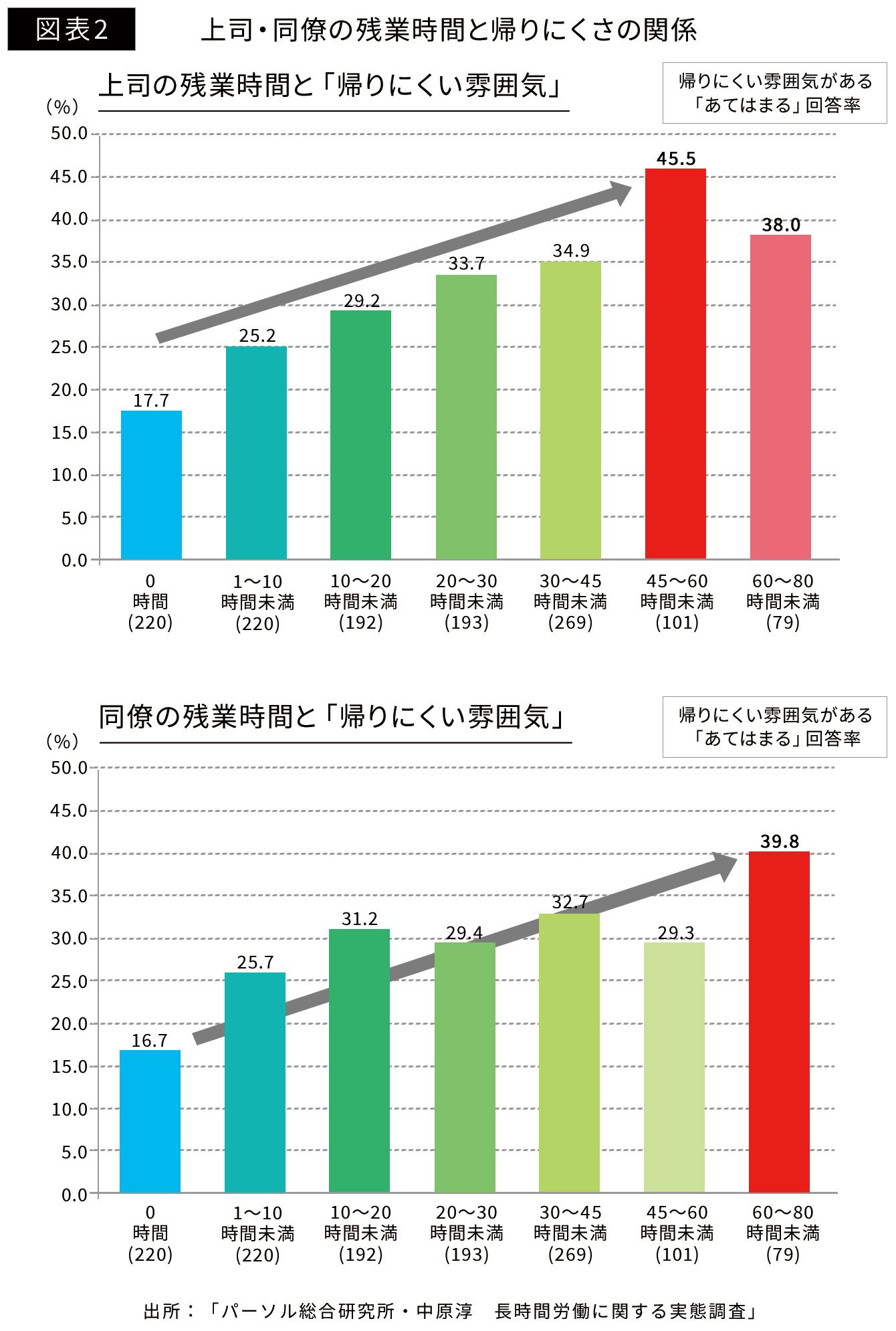

そして、「感染」という言葉は、職場内の無言のプレッシャーや同調圧力によって残業してしまう現象を表しています(図表2)。

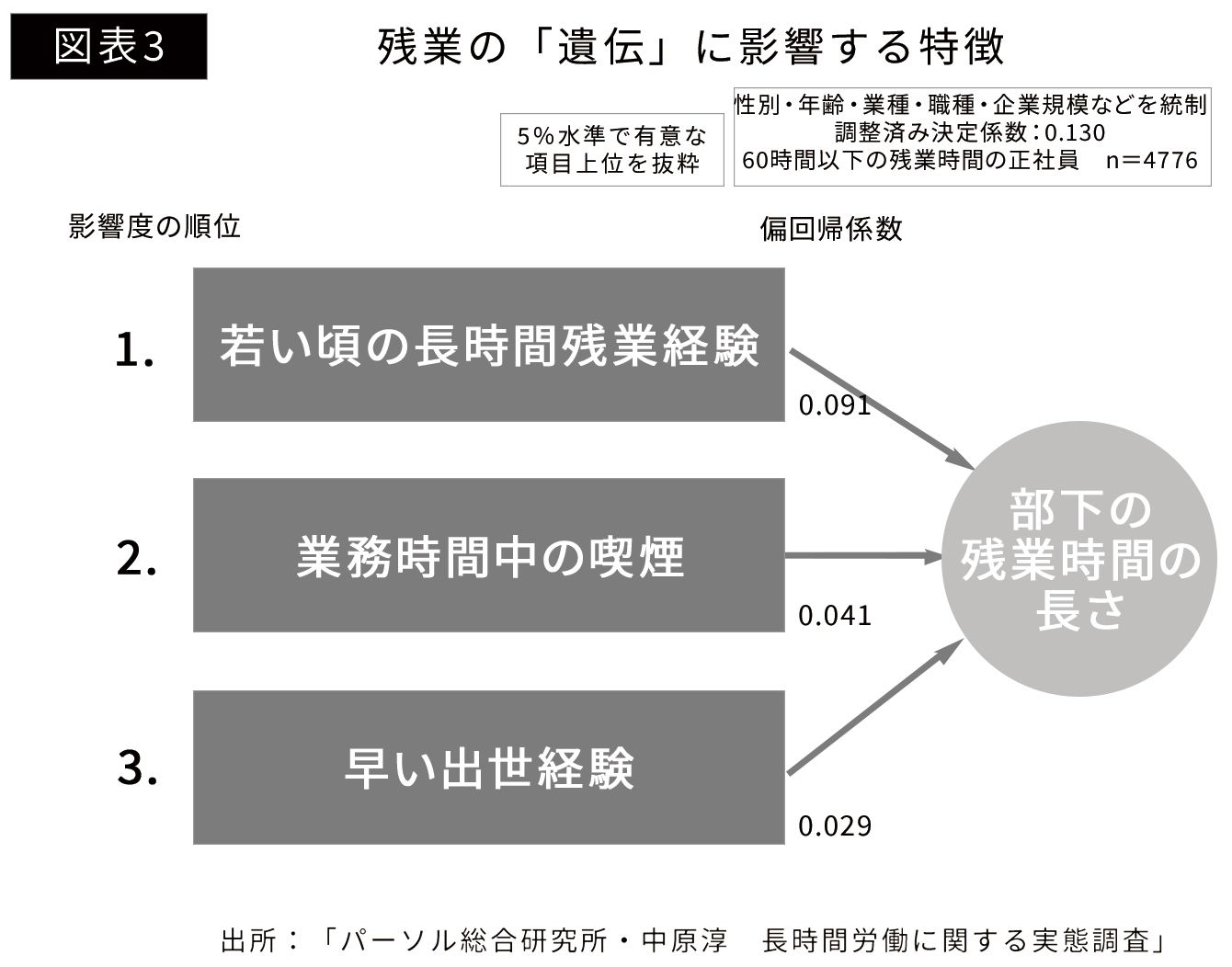

また「遺伝」という言葉では、なにも残業が親から子へと遺伝する、と言っているわけではなく、長時間労働の慣行が「上司から部下に世代間で引き継がれる」ことを言っています。上司の働き方が下の世代に再生産されるんですね。しかも恐ろしいことに、上司が転職して会社が変わっても、部下に残業を多くさせる人は、次の会社でも同じようなマネジメントをする傾向があることがわかりました。

とくに、高度経済成長期、残業が当たり前の働き方をすることで強烈な成功体験を得た上司たちは、その後の低迷期を経ても、その時代に獲得した経験や価値観をそのまま世代継承してしまうのです(図表3)。

■アンラーニングできない「24時間戦えますか」な上司

――たしかに、バブル時代には、栄養ドリンクのCMで使われたキャッチコピー「24時間戦えますか」が流行語になるなど、“企業戦士”として長時間働くことが“カッコいい”と礼賛される風潮がありました。それはある種、残業麻痺が日本という国レベルで起こっていたのかもしれません。

そのようなコピーが成立するような時代に働いて成功体験を得た人たちは、部下にも同じような価値観を強いてしまう。つまり、「長時間残業体質」の上司たちは、「働き方改革」や「長時間労働是正」がこれだけ声高に叫ばれているなかで、本来ならばマネジメントの仕方を変えなければならないのに、それができない。なぜかというと、彼らは環境や時代の変化に合わせた「アンラーニング(学習棄却)」ができていないのです。

調査から、残業習慣は新卒時の残業経験に大きく左右されることがわかりました。それは世代や組織を越えて受け継がれていくので、さらなる「遺伝」を断ち切るには、新卒入社時に時間と効率を意識する習慣を身に着けさせることが鍵となるんです。

――「アンラーニング」はすごく大事であると同時に、新しいことを吸収するよりも難しい作業だと感じました。

難しいですよね。慣行にはやはり成功体験がくっついているし、かつ経験というものは基本的には他者から否定できないものなので、経験に基づいたマネジメント方法を変えていくというのは、困難なことなんです。

たとえば、「私、こんな経験をしたんです」という話に対して、他人が「バカ、それ間違ってるよ!」なんて言えませんよね。「真実か嘘か」ならばイエスかノーはある程度明確に判断できるのですが、人の経験にはイエス・ノーもないんです。それが「アンラーニング」を難しくしています。

■「人事課題」ではなく「経営課題」である

しかし、日本の社会がこのまま長時間労働を常態化させたまま進んでいくと、人手不足は今以上に深刻になります。長時間労働は誰からも嫌われているので、企業は人を採れなくなるでしょう。

残業の問題やそれにかかわる人材の問題は、「人事課題」として、人事部に丸投げされているのですが、僕は「経営課題」として経営陣が率先して取り組むべきだと思います。経営者には「人が採用できずに事業継続ができなくなり、新しいビジネスに挑戦できなくなる前に、経営課題として長時間労働について議論してください。会社が持続的に儲かるためには必要なことです」と話しています。

――問題のレベルを上げたほうがいいということですね。

僕はそう思います。とりわけ優秀な社員を採りたいのであれば、この長時間労働の問題と、副業・兼業の問題は、早く手をつけたほうがいいと思います。会社に貢献する人間に対しては、ペイ・フォー・パフォーマンス(達成度を基準に給与を決定する)の環境を早く整えた会社が、優秀層を採れるはずですから。

先日のビジネス・インサイダーの記事( 「転職サイトに商社若手の登録が急増。なぜ彼らは"高給"を捨てるのか」)でも、商社に入社した若手社員がどんどん辞めているとありましたが、さもありなんと思います。長時間労働に加えて、昇進までものすごく時間がかかり、成長実感をただちに得られない――そういう働き方が根付いている業界・会社では、優秀層からいなくなっていくと思います。

■就業時間を知らない社員たち

この研究のために色んな組織を訪れましたが、そのなかで僕が衝撃を受けたのは、「就業時間を意識していない」「就業時間を考えたことがない」という社員がかなり多かったことです。

なかでも一番よく聞いたのは、「私が新入社員で入ったときに、誰も退社時間の5時を過ぎても帰らず、だいたいみんな8時くらいに退社するんですよね。だからそれが当たり前だと思っていました」というような声。就業時間は決まっているのに、それをあえて意識せず、まわりに合わせて退社しない。こういう時間にけじめのない働き方は、いわゆる「外科手術」的な療法であらためていかなければいけません。

『残業学』では、「ノー残業デー」や「残業時間の上限設定」「残業の原則禁止/事前承認」「勤怠管理の厳格化」など、労働時間に境界をもうけて、強制的に残業をさせないというやりかたを、即効性のある「外科手術」的な方法と呼びました。それと並行して、より中長期的な効果を狙った「漢方治療」的な施策も必要になります。

■「やらないこと」をジャッジするマネジメント

「漢方治療」のキーとなるのは、「マネジメント」と「組織開発」です。

まずはマネジメント。コンプライアンス遵守が叫ばれる昨今、マネジャーの課題はかつてないほど高難度になっています。大変な割に給与面でもうまみが少ないとしたら、いまや誰も管理職になりたがらないのは当たり前ですよね。

しかし整理してみると、いま現場のマネジャーに求められているのはただ一つ「残業を減らして、かつパフォーマンスを上げるマネジメント」で、これができるマネジャーの人材開発が必要となります。とりわけ、「やるべきこと」を見極めるために「やらないこと」をジャッジするという、マネジメント層にしかできない仕事をこなすため、自分の判断の軸をブレずに持つことが極めて重要です。

次は、「組織開発」。残業の感染や集中を起こさないためには、「業務」「コミュニケーション」「時間」、この3つの透明性が担保されている組織開発を目指さなければなりません。つまり、「誰が・何を・どんなふうに行うか」を明確化し、上司・部下のわけ隔てなく、従業員同士が相談しあえる風土を保ち、就業時間をはっきりと意識するようにする、ということです。

繰り返しになりますが、これらの「外科手術」と「漢方治療」の両輪を、人事部と現場だけではなく、経営陣が「会社が儲かるための施策」として断行していかなければいつまで経っても変わりません。

■「労働者を呼んだのに、来たのは人間だった」

入管法改正にしろ、これだけ外国人労働者を呼び込もうとしてもうまく集まらない現状を見るにつけ、思い出す言葉があります。

「労働者を呼んだのに、来たのは人間だった」――20世紀のスイス人作家、マックス・フリッシュの言葉ですが、要するに、いくら国が労働者を求めたところで、来るのは人間であって、その人たちはここで恋に落ちて、子どもを生んで、何世代も生活していくわけです。

僕は教育学部出身ということもあり、どうしても教育のことが気にかかるのですが、そうなったときには、今の学校に支えるリソースはないし、だからといって放っておくと、不満を持った若者がたくさん出てくる……今のフランスのような状態になる。だからこの問題は、とくに教育と医療に関する議論を抜きにしてやるのは危険です。

■長時間労働の果ての「過労死」「過労自殺」をどう防ぐか

――長時間労働が行き着く最悪のケースが、過労死や過労自殺です。NHKや電通といった大企業でも痛ましい事件が報じられました。特に長時間労働とハラスメントなどが合わさった、いわゆる“二重苦、三重苦”のケースはどう捉えればいいのでしょうか。

「過労死」は不名誉極まりない日本語であり、かつ英語にもなってしまった言葉なので、わたしたちは「死語」にしていく覚悟を持たなければなりません。ただちに、これは行うべきことです。また、メンタルリスクに関して言うと、“二重苦、三重苦”という言葉は示唆的で、深刻なケースに陥りやすいのは、長時間労働に加えて、上司のマネジメントが機能不全になっている、会社の労務管理がゆるいなど、すべてのセーフティーネットが破られたときだと思います。セーフティーネットが次から次へと破られていくと、最後に行き着くのは、致命的なリスクです。そういったケースは、金輪際ゼロにしてかないといけない。

そういう意味で、平成は昭和の悪い部分をアンインストールしきれませんでした。次の時代では新しい時代の職場環境を作っていく――3年後はまだ無理だと思うけど、10年後、20年後には、『残業学』がもう必要なくなり、読まれなくなるような社会に変えていきたいですね。

----------

立教大学経営学部 教授

1975年生まれ。東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院人間科学研究科、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学准教授などを経て、2018年より現職。大阪大学博士(人間科学)。専門は人材開発・組織開発。立教大学経営学部では、BLP(ビジネスリーダーシッププログラム)主査、リーダーシップ研究所副所長をつとめる。著書に『職場学習論』『経営学習論』(いずれも東京大学出版会)などがある。研究の詳細は、「NAKAHARA-LAB.NET」。

----------

(立教大学経営学部 教授 中原 淳 聞き手・構成=的場容子 撮影=プレジデントオンライン編集部)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「残業は勉強の時間でしょ?」自称・部下思いのモンスター上司の“理不尽すぎる言動”にア然

女子SPA! / 2024年7月5日 8時47分

-

"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

秀吉の中国大返しは偶然ではない…驚異の段取り力で信長が討たれるストーリーを想定し情報網を張っていた説

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 8時15分

-

熱心な指導とパワハラの境界線が「正直分からない」と悩む上司へ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月27日 8時25分

-

「ネットでだらだら」は必要な時間という新視点 「サボっている」と糾弾するのはナンセンス

東洋経済オンライン / 2024年6月23日 18時0分

ランキング

-

1百条委提出の音声データにイチゴや塩の受け取りも示唆する発言 兵庫知事、相次ぎ受領か

産経ニュース / 2024年7月18日 21時46分

-

2埼玉・川口のマンションで爆発音、男性搬送…窓ガラスの破片飛び散り通行人らがけが

読売新聞 / 2024年7月19日 0時45分

-

3兵庫県知事「今、記憶がない」“特産品の要求音声”直撃に… パワハラ告発男性が残す

日テレNEWS NNN / 2024年7月18日 21時22分

-

4バブル期に各自治体へ1億円…「ふるさと創生」とは一体何だったのか 小学校に作った“巨大電飾看板”のその後

東海テレビ / 2024年7月19日 6時34分

-

5米軍関係者の性的暴行、他県でも非公表 「住民の被害を隠蔽」

毎日新聞 / 2024年7月18日 21時9分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください