遺言「金は全部妻に」はカネかゴールドか

プレジデントオンライン / 2019年1月26日 11時15分

※本稿は、「プレジデント」(2018年9月3日号)の掲載記事を再編集したものです。

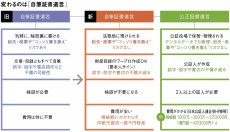

■パソコンなら下手な字を書かずにすむ

遺言書には「公正証書遺言(以下、「公正」)」と「自筆証書遺言(以下、「自筆」)」の2つがある。「公正」とは、遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝え、証書を作成する方式である。書き方に不備がなく、家裁による検認(生前に遺言書の存在・内容を相続人に知らせたり、偽造・変造を防止する手続き)が不要。改ざんの心配がなく、原本を公証役場に保管するために紛失の心配もない、といいことずくめだが、作成に時間がかかり、費用が発生する。証人2名の立ち会いが必要で、存在や内容を秘密にできないデメリットもある。

一方、「自筆」のほうは、遺言者が自ら書くのでいつでも作成でき、費用もかからない。書き直しや修正も何度でもできる。その半面、書き方を間違えると無効になるおそれがある。検認も必要だ。

「公正」と「自筆」のどちらを選ぶかは遺言者本人の意思次第だが、今回の民法改正で変わるのは「自筆」のほう。その作成の際の条件が緩和されることは、注目されていい。

「今までは、遺言の本文・財産目録とすべてを遺言者本人の直筆で書かないとダメでしたが、財産目録に関してはパソコンで作っていいことになった。パソコンで作成した書面の署名捺印は、遺言者本人がしなくてはいけませんが、無効になる遺言書は減少するでしょう」と、弁護士の河野祥多氏は分析する。

長年、相続に関する相談に乗り、多数の著書を持つ高橋安志税理士は改正歓迎派だ。

「財産をたくさんお持ちの方の場合、手書きだと分量も多く、しばしばミスしてまた書き直すので時間がかかります」

資産家1人の資産に、2日がかりで全国120カ所以上の土地を巡回したこともあるという高橋氏。

「この財産目録を手書きで作ったら大変。でも、パソコン・ワープロが使えるなら、ミスはすぐ直せる。謄本を取り寄せて表を作ってしまえばいいから簡単だし、下手な字を書かずにすむ(笑)。財産目録をパソコンに登録しておいて、物件の通し番号をつければ楽に整理できますし、『○番は誰々にあげる』などと省略して書くことができます。いい試みだと思いますね」

もっとも、自筆の部分はそのまま。相続の案件を多く手がける弁護士の萩生田彩氏は、「『自筆』の問題点は3つありました。書くのが大変であること、保管場所がわからなくなること、もし見つかっても、署名捺印が抜けていたり、日付が平成○年○月“吉日”といった形式の不備で無効となることです」と指摘する。

“抜け”にはいろいろある。高齢の遺言者が、書き損じ箇所の訂正を訂正印だけで行って、正しい方法で行っていなかったので、その部分について無効となってしまう、というケースがしばしばある。

「『○○の不動産はお母さんに』という記述も本当によくあります。お母さんって、誰?みたいな(苦笑)」(同)

笑えぬ例は、ほかにもある。「ある遺言書に『私の金はすべて妻に』とあった。その方はゴールドも持っていたので、金(カネ)なのか金(キン)なのかわからない。ゴールドの評価額より預金のほうが大きかったから『これは預金だ』と主張したのですが、文言上明らかでないという理由で無効になりました」(同)

そんな心配の残る「自筆」を後押しする法改正がされたのはなぜか。実は「自筆」作成の緩和とともに、遺言書保管法という新しい法律ができて、法務局で「自筆」を預けて管理してもらう仕組みが始まるのだ。

「目録のパソコンOKより、こちらのほうが影響が大きいのでは」という萩生田氏は、法務局が預かる際に行う事務官(遺言書保管官)の審査に期待する。「署名捺印等々、遺言書として形になっているかをいったん審査してくれます」(同)。

内容はOKでも形式がダメ、という場合でも、プロに見てもらい、未然に修正するチャンスが生じるわけだ。

「法務局で保管するもう1つの目的は、相続人が見つけて書き換えたり、捨てたりする事態の排除です」(同)

恐ろしいことに、そんなケースが少なくないという。

「発覚すればその相続人は排除されますが、捨ててしまった場合、何と書かれていたかわかりませんよね? 遺言は相続を開始してから作り直すことができません」(同)

■「字が違う」「無理やり書かされたんだ」

実は、公証役場で作成されるから一見、ノーミスで安心できそうな「公正」も、必ずしも万全とはいえないという。

「公証役場の公証人はいちおう受任義務があって、遺言書を頼まれたら作成しなければいけないのに、ちょっと複雑になると『ウチでは作れません』と言うし、公証人が作ったからちゃんとしているというわけでもありません。遺言書無効訴訟の際に『無効』とされた遺言書もけっこうありますよ」(萩生田氏)

そうなると、形式や中身の無謬性について比較が難しくなるが、「自筆」の費用が「公正」よりぐっと安価で済むようになる点は見逃せまい。

「金額はまだ具体的には決まっていませんが、印紙代の数百~数千円程度でしょう。『公正』のほうは2万~10万円で、普通は5万円程度と案内されます。財産の評価額と遺贈の相手の人数、遺言書の紙の枚数で一律に決められています」(同)

ただし、「弁護士の立場で言えば、『自筆』は勧めません。『親父の字じゃない』『無理やり書かされたんだ』などとトラブルの元になるからです」(河野氏)というから、安いから一概にお得とは言い難い面はあるようだ。

「ただ、『自筆』を作る方は一定数いらっしゃいます。従来より作りやすくなるとは言えるでしょうね」(同)

「『自筆』は簡単に作れるからいい。そこに保管という制度が新設されただけ。別にこれまで通りの『自筆』でもいいわけで、新しい『自筆』は今後、旧『自筆』と『公正』の間のような位置づけになりそうですね」(萩生田氏)

いずれを選ぶのか、親族間でよく相談しておこう。

----------

弁護士

むくの木綜合法律事務所代表。1972年、埼玉県生まれ。94年早稲田大学理工学部電子通信学科卒業。2004年弁護士登録。07年より現職。専門は中小企業法務など。

税理士法人 安心資産税会計代表税理士

1951年、山形県生まれ。76年中央大学卒業。税理士向け講演を多数。『平成30年4月からこう変わる! Q&A小規模宅地特例の活用』ほか。

NEXTi法律会計事務所代表弁護士

東京都生まれ。2011年明治大学法務研究科法務専攻修了、12年弁護士登録。17年より現職。『遺産分割実務マニュアル』(共著)ほか。

----------

(フリーライター 金井 良寿 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「この内容通り、遺言書を書いて!」60代姉夫婦、90代の母に迫ったが…跡継ぎの弟の「素早い行動」が救った、母の窮地

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月21日 13時0分

-

【2024年1月以降の相続税改正を反映】『【改訂3版】ゼロからはじめる相続 必ず知っておきたいこと100/深代 勝美 編』2024年7月17日刊行

@Press / 2024年7月15日 17時0分

-

【無効になるとどうなる?】きちんと遺言書を準備していても「無効」になることってありますか? 無効になったらどうなるのでしょう?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月12日 12時0分

-

相続専門のチェスター「公正証書遺言作成サポート」HPをリリース

PR TIMES / 2024年7月4日 11時45分

-

独身60歳、老後のために「2000万円」貯めましたが、使い切る前に“寿命”を迎えると、残りは国に「接収」されてしまうのでしょうか? 親族も相続人もおりません

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 2時20分

ランキング

-

1投資信託「以外」のほったらかし投資の選択肢とは 年利10%ならおよそ「7年で資産が倍」になる

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 9時0分

-

2コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」

産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分

-

3サーティワン、大幅増益 「よくばりフェス」や出店増が奏功

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月19日 18時48分

-

4ウィンドウズ障害、便乗したフィッシング詐欺のリスク高まる…復旧名目に偽メール・偽ホームページ

読売新聞 / 2024年7月22日 0時0分

-

5物言う投資家エリオット、スタバ株を大量取得=関係筋

ロイター / 2024年7月20日 5時59分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください