官僚が政策誘導で使う「紙爆弾」の作り方

プレジデントオンライン / 2019年1月30日 9時15分

官僚の文書には、「分析の文書」「検討の文書」「説得の文書」の3種類があり、それぞれが担う機能に沿ってきちんと書き分けることが重要だという――(※写真はイメージです 写真=iStock.com/west)

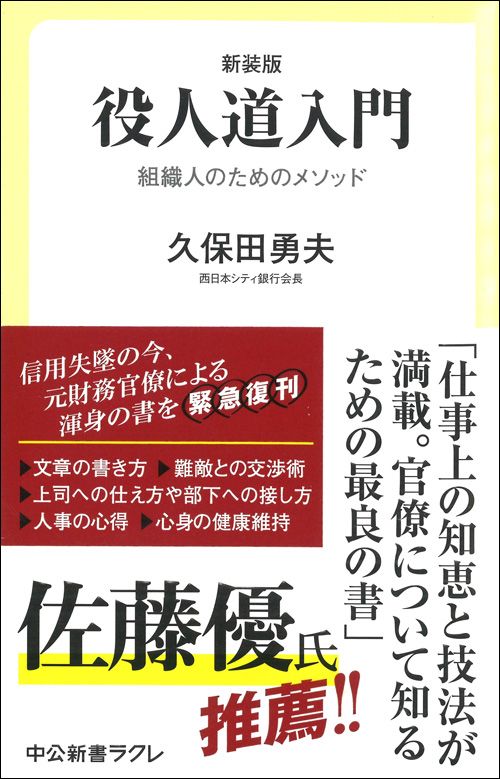

※本稿は、久保田勇夫『新装版 役人道入門 組織人のためのメソッド』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

■政策決定のプロセスで求められるもの

役人の基本は文章であり、正確な文書をつくりうることは有能な役人の基本的な条件である。その仕事の精髄が政策の企画立案である場合、代表的には霞が関の中央官庁である場合、まず、その仕事のプロセスで書くべき文書には性質の異なった3種類のものがあることに留意すべきである。それらは、「分析の文書」「検討の文書」および「説得の文書」である。

これらの3つの文書は、政策決定のプロセスにおいてそれぞれ異なった役割と性質を持つ、したがって、その書き方およびその背後にある考え方も異なっている、にもかかわらず、これらの文書の違いが理解されることなく、それぞれの要素が混在した文書が多い。

その結果、政策決定の際の議論が無用に混乱することが多く、はなはだしい場合には誤った結論へ導かれる。1つの文書を書こうとする者は、自らが今その3つのうちのどの文書を書こうとしているのかを明確に頭に置くべきである。

■情報を客観的に眺めるための「分析の文書」

政策を決定しようとする場合にまず必要とされる文書は、その対象となっている事態についての分析の文書である。ここではそのテーマについて、できるだけ正確な情報を可能な限り客観的に収集分析し、それこそ神にも通じる心境で中立的に叙述するのである、そのテーマが自分の専門でない場合や自分の役所の得意とするところでない場合には、専門の人や、そのテーマを得意とする役所や民間の機関の知恵を借りなければならない。

分析の文書の作成過程においては、部外者のなかでも、特に大学、研究機関の成果を最大限取り入れることが必要である。事態の分析であることから、その正解は、どのような組織にいても同じであるはずである。事柄の性質上、この役人の分析の文書を書く仕事は学者の仕事に似ている。

この「分析の文書」の質を高めるのは、その分析の深さである。したがって、この文書をいかに良く書けるかは、一般的な文書作成の技術を除けば、そのテーマについてどの程度深い知識をもっているかにかかっている。

円ドル相場がテーマであれば、為替市場の仕組み、外貨と円との需要・供給の関係およびその構成要素、主たるプレイヤーの行動の習癖やその現在の為替のポジション、現時点での投機家のセンチメント、関係国の政策スタンス、などについてどの程度詳しく知っているかということが、その文書の質を決めることになる。

■今何が起きているのかを正確に分析する

たとえば、為替相場が1ドル120円から125円に急速に変化し、世の中が一層の円安を心配しはじめた際の「分析の文書」について考えてみる。

まず、この円安傾向が、いかなる要因に基づくものかが大切である。わが国の貿易収支が悪化(黒字幅の縮小)しているためか。あるいはわが国の経済成長率が低下したとか、わが国の財政赤字の拡大が生じ、それによってわが国の経済政策に対する信頼性が疑問視されるようになったのか。何らかの理由で円を買い過ぎていた市場関係者がその為替ポジションを調整するために円を売ってドルを買っているだけなのか、それとも市場参加者がそのチャート分析などに基づいてある為替レートに達したために円売りをしているのか。

円安の原因が、わが国にあるとは限らない。米国経済が予想以上に強いことが判明したために人々がドルを買っているためかもしれない。あるいはドル金利の上昇が見込まれるため、人々がドル資産への投資を増やしている結果なのかもしれない。ユーロがドルに対して弱くなり、そのあおりをうけて円が安くなっている(「円の連れ安」)ためかもしれない。

「分析の文書」では、この円安をもたらしている1次的要因を上記の通りまず分析する。そして、それをもたらしている2次的要因は何か(仮に1次的要因がわが国からの資本の流出ということであれば、それをもたらしている原因は、米国の金利の上昇なのか、わが国の金利の低下なのか、金融を緩めようとしているわが国の経済政策のスタンスなのか、米国の将来の経済政策かなど)を分析するのである、そして、この2次的要因がどの程度続くのか、そういう2次的要因を放置すればどの程度までの円安が見込まれるのか、全体としてどの程度の期間、円安が続くことが予想されるのか、を分析するのである。

もちろん、この分析によって、結論が明確に一本にしぼられる保証はない、たとえば125~126円で収束する可能性と、130円まで進む可能性の双方が示されることもあるし、その間の日々の変動幅についても異なった分析がありえよう。いずれにしても、まずは正確な分析をすることが、正しい政策決定のための基本である。

■具体的措置とその功罪を考える「検討の文書」

「分析の文書」の次に必要となるのは、いかなる政策をとるべきかについての検討のための文書である。ここでは先に述べた「分析の文書」に基づいてそのテーマの現状分析について一定の結論に達したことを踏まえて、いかなる政策をとるべきかについて検討をするための文書が求められているのである。

この文書の中心は、ある特定の政策目的を達成するために有効と思われる各種の個別措置の具体的な内容と、それら各種の措置のメリットおよびデメリットの記述である。

そこで、この文書では、第1段階として、たとえば、現在の政治情勢ではこういう措置はとれないだろうとか、この措置については副作用のほうが強いのでとるべきでないとかいった現時点での各種の制約を一応度外視して、その特定の政策目的を達成するために有効と思われる具体的措置を網羅的にピックアップするのである。そして、それぞれの具体的措置についてその内容を示し、そのメリットとデメリットをすべて掲げるのである。

政策を達成するための個々の措置に完璧なものはない。たとえば税収を増やそうとすれば景気に悪影響がある。いかなる措置を最終的に採用するかは、このそれぞれの措置のメリットおよびデメリットをどのように評価するかにかかってくる。

その際、どういう事項に基づいて、このメリット・デメリットを評価すべきかを、これも網羅的に記述する必要がある。それは、経済的事項もあれば、社会的事項もあれば。政治的事項もある、そのなかでも世論の動向は大きな要素である、移ろいゆくその時々の世論のままに行政を行なうことは不可能であるし、時として好ましくないことであるが、総体的に世論の動向が政策の決定の際の大きな要素であることに間違いはない。

そして、これらの各措置についての評価を比較考量しながら、どういう具体的な措置を採用するかを決定するのである。

そういう文書であって初めて、局長室であれ、大臣室であれ、個別の政策を決定する際の議論のベースとなりうるのである。

■選択した政策の必要性を訴える「説得の文書」

幹部を含めて、ある政策実現のためにとるべき措置が決まれば、次に必要なのはその措置を関係者に説得するための文書が必要である。いわば、論争の際の紙爆弾のごときものである。いかなる措置もメリットとあわせてデメリットをもっているので、なぜそういうデメリットがあるにもかかわらずその措置をとる必要があるかを説明しなければならない。その措置が多くの人に影響を及ぼすものであったり、世間で異論が強い場合には、そういう措置の必要性についてより多くの人の賛同を得なければならない。

■説得する「相手」を意識した内容を

説得の相手方は、世間ばかりではない。他の省庁、あるいは同じ役所の他の部署がこれに異を唱えることもよくあることである。たとえば景気拡大のために減税が必要であるということであれば、税を担当する部局は賛同しないことが多いし、歳出を司る財政当局も本能的に反対することが考えられる。これらの関係者に向かって、なぜ、この程度の、このような内容をもった減税が、このタイミングで必要であるかを説かなければならない。

この説得の文書の大切な点は、その説得の相手方を意識した、それにふさわしいものとすることである。その表現方法、説明の論理、組み立て方もそれぞれの相手方にふさわしいものでなければならないし、それぞれのもっている関心事項に視点を定めたものでなければならない。

経済学に造詣の深い人には、経済の現状の分析やとるべき措置について、経済学的分析に十分耐えうる説明をしなければならない。将来の税収を気にする人に対しては、その減税措置が将来多少の増収をもたらすかもしれないことに言及しなければなるまい。日頃から役人の文章に慣れていない人に対しては、多少の記述方法の不正確さには目をつぶっても、場合により多少の誤解を受けることを覚悟してでも、わかりやすい説明とすることに意を用いなければならない。

いずれにしても、説得の文書は、政策決定および政策実施のプロセスで大変重要な文書である。そして開かれた行政、わかりやすい行政が強く指向されているこの時代に。この文書の重要性はますます高まっている。

----------

西日本シティ銀行会長

1942年生まれ。福岡県出身。66年、東京大学法学部卒業、大蔵省(現・財務省)入省。69年、オックスフォード大学経済学修士。税制改正、財政投融資計画、省内調整などを手がけた後、サミットや蔵相会議などの国際金融交渉にかかわり、議長として95年の日米金融協議をまとめる。国際金融局次長、関税局長を経て国土庁事務次官を最後に退官。現在、西日本シティ銀行会長および西日本フィナンシャルホールディングス会長。著書に『新しい国際金融』(有斐閣)、『日米金融交渉の真実』(日経BP社)など。

----------

(西日本シティ銀行会長 久保田 勇夫 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

国債購入減額 日銀は政策の正常化を着実に

読売新聞 / 2024年6月15日 5時0分

-

日銀が国債購入の減額方針を決定…植田総裁「長期金利の自由な形成を促進していく」

読売新聞 / 2024年6月14日 21時52分

-

9・11テロ、コロナ禍…危機を知らせてきた「狼煙」通貨“スイス・フラン”に注目せよ《過度な円安は今後どうなる?》

文春オンライン / 2024年6月14日 6時0分

-

円高より「円安」のほうがいいと髙橋洋一が断言する理由 「国内で円安を批判するのは国益に反する行為といえる」

集英社オンライン / 2024年6月10日 16時0分

-

ベトナム・ドンの下落は懸念すべきか?「ドン安の影響」とベトナム経済の見通し

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月21日 8時0分

ランキング

-

1爆増する「ロピア」にも負けないスーパーの正体 従来スーパーが切り捨てた生鮮ノウハウを強化

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 13時0分

-

2「戦力の集中」運用に背いたゆえのミッドウェー敗戦 空母4隻と2隻に分けたことがそもそもの敗因

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 9時0分

-

3バブル期のリゾート地では1室数千万円も、いまや数十万円まで値下がり…「貧乏マンション」の悲惨な末路【サラリーマン大家が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 14時5分

-

4年収1000万40歳は4910万円、年収400万35歳は2742万円が限界…年齢・年収別「マイホーム価格」早見表

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 9時15分

-

5お金の問題は「お金がないこと」ではない…収入が低くても「一生お金に困らない人」が絶対に欠かさないこと

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 10時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください