消費増税は"デフレ延長、景気悪化"を招く

プレジデントオンライン / 2019年1月30日 9時15分

■家計の負担増加額は前回の3割強

今年10月に控える消費税率引き上げにより、家計全体でどの程度負担額が増えるのだろうか。計算すると、一時的な対策を除けば、年2.5兆円程度の負担増となることがわかる。これは、前回2014年4月の消費増税の時の負担額の3割強にとどまる。

前回は、そもそも税率の引き上げ幅が3%だったため、それだけで年8.2兆円の負担増だった。そこに、年金保険料率の引き上げ等による社会保障の負担増が加わったため、低所得者向けの給付金や住宅ローン減税等の増税対策の負担減を加味しても、トータルでは年8.0兆円の大きな負担増となった。これにより、増税前の個人消費は増加傾向にあったが、増税後の反動減で落ち込んだ個人消費は、その後も横ばいで推移してしまっている(図表1)。

これに対し、今回の消費増税の負担額は、税率の引き上げ幅が2%にとどまることに加えて軽減税率が導入され、お酒や外食を除く食料品の税率は8%のままである。このため、家計の負担額は4.6兆円にとどまることになる。

たばこ税や所得税の見直し等により年0.3兆円の増税が加わるものの、一方で年額2.4兆円分が幼児教育の無償化や社会保障の充実として還付されることになる。このため、家計への総合的な負担増加額は年2.5兆円と、前回8兆円の3割強にとどまることになる(図表2)。

さらに今回は、一時的な措置として、(1)中小小売店等でのキャッシュレス決済でポイント還元することで0.3兆円、(2)低所得子育て世帯向けのプレミアム商品券配布で0.2兆円、(3)住宅購入者等へ0.2兆円等の支援が行われる。このため、増税後の1年目の負担額は年2.1兆円、2年目の負担額は年2.3兆円にとどまり、年2.5兆円の負担になるのは増税後3年目以降になる。

■それでも景気後退の引き金を引く可能性

しかし、負担が3割強にとどまるとしても、経済への影響は3割強にとどまるとは限らない。なぜなら、幼児教育の無償化や社会保障の充実で還付の恩恵を受ける世帯があったとしても、購入する時の商品が安くなるわけではないので、痛税感は変わらないからである。

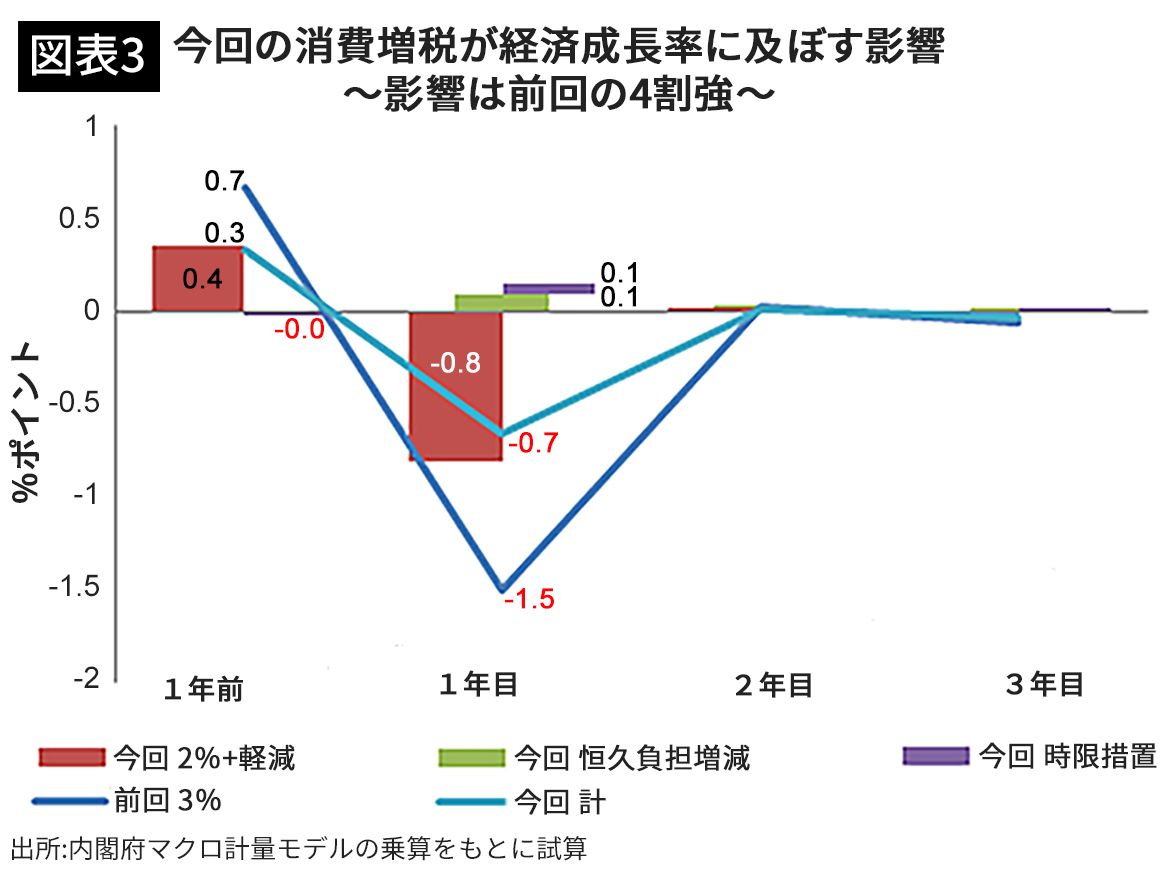

そこで、内閣府が増税の影響などを計算する際に用いる最新のマクロ計量モデルの結果を用いて、前回と今回の消費税率引き上げに伴う経済への影響を計算してみた。まず、前回の影響としては、増税前の駆け込み需要で前年の経済成長率を+0.7%押し上げたが、増税した年の経済成長率を▲1.5%も押し下げたと計算される。

次に、今回の消費増税だけの影響を試算すると、増税前年の経済成長率は、駆け込み需要の影響で+0.4%押し上げられたが、引き上げ後の1年目の経済成長率は▲0.8%押し下げられることになる。しかし、今回はたばこ税や所得税の増税で0.3兆円負担が増える一方で、2.4兆円分が幼児教育無償化や社会保障の充実に充当されるため、トータルで2.1兆円の所得減税の効果が加わる。また、負担軽減のため、ポイント還元やプレミアム付き商品券、住まい給付金や次世代住宅ポイント制度など一時的な予算措置も加わる。

しかし、これらの効果は増税後1年間の経済成長率を0.1%押し上げる程度にとどまる、従って、こうした増税対策を加味しても、増税後1年間の経済成長率の押下げは▲0.7%程度と、前回増税時の4割強の影響が出ると計算される(図表3)

さらに、今回の増税はタイミングも良くない。なぜなら、2020年東京五輪の特需がピークアウトする時期や、米国経済の減速が生じる時期と重なる可能性があるからである。実際、1964年開催の東京五輪前後の経済成長率を見ると、経済成長率のピークは五輪開催からちょうど1年前の1963年10~12月期であり、その後は開催まで経済成長率が下がり続けていることがわかる。

背景には、五輪に向けた建設投資の勢いが1年前にピークアウトしたことがある。2020年8月開催の東京五輪にあてはめると、2019年7~9月期が成長率のピークになる可能性があり、実際に国立競技場の完成も今年の秋となる。

また、2018年春から減税の効果が出てきた米国経済も、利上げや貿易摩擦の影響もあり、2019年後半になると減税効果が一巡して成長率の減速は避けられない。このため、いくら手厚い消費増税対策を実施しても、外部環境次第では税率引き上げが景気腰折れの引き金を引く可能性があるだろう。

■財政赤字を減らす効果は極めて限られる

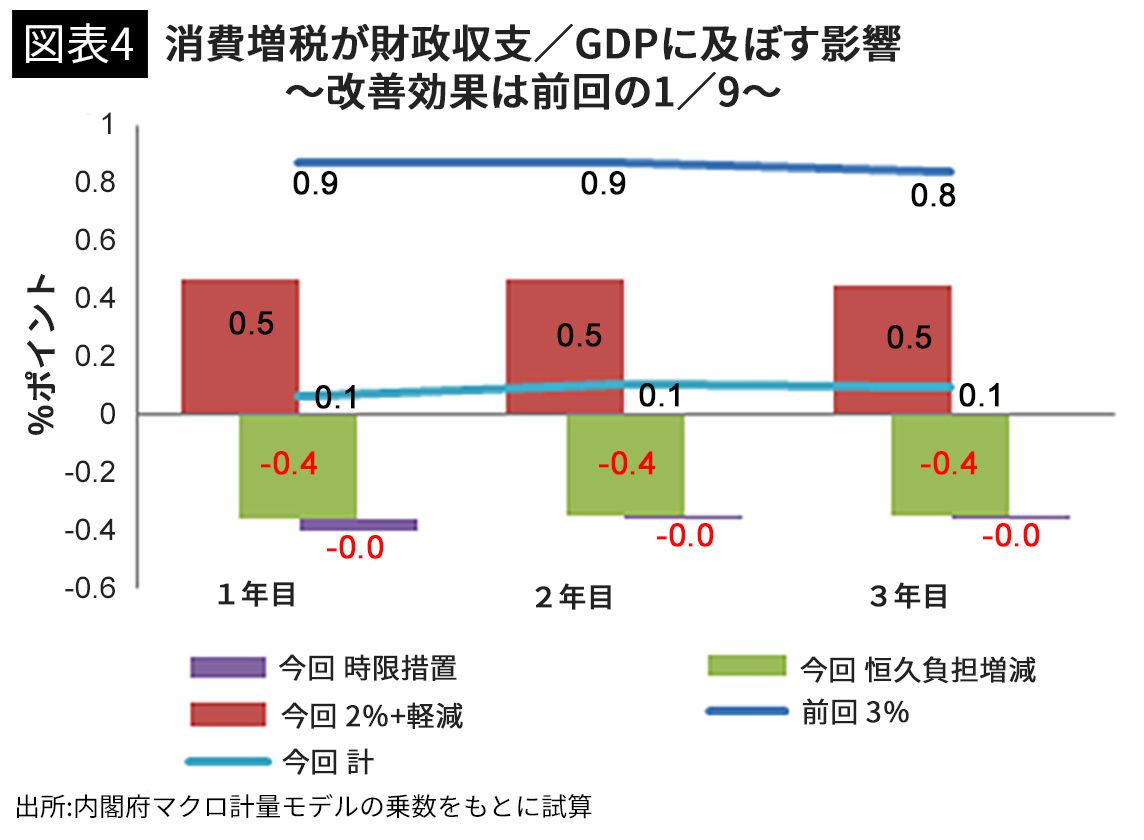

一方、今回の消費増税でどの程度財政が改善するかを見てみよう。そこで、先ほど用いた内閣府のマクロ経済モデルの結果を基に、前回と今回の消費増税が財政赤字をGDP比で見て、何%改善する効果があるかを計算してみた。

まず、前回の効果を計算すると、1~2年目にかけて財政赤字/GDPを+0.9%ポイント程度縮小させたと試算される。

これに対し、今回は引き上げ幅が2%にとどまることに加えて、軽減税率や幼児教育無償化、社会保障の充実や一時的な増税対策も加わる。このため、財政赤字/GDPの縮小効果は0.1%ポイント程度となり、財政赤字削減効果は前回の1/9にとどまることになる(図表4)。

つまり、今回の消費増税の効果は、手厚い増税対策をしても、増税後の経済への悪影響が避けられない一方で、肝心の財政赤字を縮小させる効果は極めて限定的といえるだろう。

■デフレ脱却宣言を遅らせる要因に

今後の消費税率引き上げの影響を評価するうえでは、個人的にはデフレ脱却への影響も重要と考えている。

政府が公言しているわけではないが、政府がデフレ脱却したかどうかを判断する際には、(1)消費者物価、(2)GDPデフレーター、(3)単位労働コスト、(4)GDPギャップ、の4つの経済指標がすべてプラスになり、すぐにマイナスにならないことが条件と言われている。(1)(2)は物価、(3)はコストを表す指標だが、中でも、(4)のGDPギャップは国内経済の需要の過不足状況を示したものであり、経済成長率に大きく影響を受ける。

一方、日本経済研究センターという調査機関からは、民間エコノミストの経済成長率の予測を集計して平均値を公表している。そこで、この数値を用いて消費増税後のGDPギャップを予測してみた。すると、民間エコノミストの平均予測に基づけば、消費増税後の2019年10-12月期の経済成長率は年率▲3%以上の落ち込みが予想されており、これにより2018年10-12月期以降プラスに転じる見通しのGDPギャップも再度マイナス、すなわち需要不足の経済に転じてしまうことになる。

実際、前回の消費増税の際も、直前には駆け込み需要の効果もあり、GDPギャップがプラスになったが、引き上げ直後に経済成長率が年率▲7%以上の落ち込みとなった。そして、結果的に安倍政権発足以前の水準までGDPギャップがマイナス、すなわち需要不足の状態となってしまった経緯がある。

以上を踏まえれば、今回の消費税率の引き上げも、政府のデフレ脱却宣言をさらに遠のかせることになるだろう。このため、本来であればこのタイミングでの消費増税は延期すべきだろう。そもそも、財政再建は歳出削減中心で行ったほうが過去の成功事例も多いという先行研究もある。しかし、増税派が多い自民党内で安倍政権が求心力を維持するために、消費増税は実施される可能性が高いと見ておくべきだろう。

----------

第一生命経済研究所経済調査部 首席エコノミスト

1995年早稲田大学理工学部工業経営学科卒。2005年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。1995年第一生命保険入社。98年日本経済研究センター出向。2000年4月第一生命経済研究所経済調査部。16年4月より現職。内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター、総務省消費統計研究会委員、景気循環学会理事兼事務局長、跡見学園女子大学非常勤講師、国際公認投資アナリスト(CIIA)、日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、あしぎん総合研究所客員研究員、あしかが輝き大使、佐野ふるさと特使、NPO法人ふるさとテレビ顧問。

----------

(第一生命経済研究所経済調査部 首席エコノミスト 永濱 利廣)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

需給ギャップ、1〜3月期はマイナス1・0%…年6兆円程度の需要不足

読売新聞 / 2024年6月15日 0時4分

-

岸田首相「骨太の方針」で成長掲げるが…緊縮財政で〝骨抜き〟に PB黒字化明記で負担増必須 党内から「幸福度見捨てるな」

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月13日 6時30分

-

なぜ「給付金」ではなく「定額減税」なのか…給与明細に記載させるほど減税を強調する岸田首相が「隠したいもの」

プレジデントオンライン / 2024年6月10日 13時48分

-

お金は知っている 日本を壊す「円安悪者論」 「円安を止めろ」騒ぎたてる政官財界、日銀は利上げムード演出…お先棒を担ぐメディアも

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月7日 6時30分

-

「明るい未来を見通せない」という声もあるが…日本人は“失われた30年”を脱却できる?

オールアバウト / 2024年5月18日 21時50分

ランキング

-

1爆増する「ロピア」にも負けないスーパーの正体 従来スーパーが切り捨てた生鮮ノウハウを強化

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 13時0分

-

2「戦力の集中」運用に背いたゆえのミッドウェー敗戦 空母4隻と2隻に分けたことがそもそもの敗因

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 9時0分

-

3バブル期のリゾート地では1室数千万円も、いまや数十万円まで値下がり…「貧乏マンション」の悲惨な末路【サラリーマン大家が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 14時5分

-

4年収1000万40歳は4910万円、年収400万35歳は2742万円が限界…年齢・年収別「マイホーム価格」早見表

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 9時15分

-

5お金の問題は「お金がないこと」ではない…収入が低くても「一生お金に困らない人」が絶対に欠かさないこと

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 10時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください