非正規一筋20年“中年フリーター”の悲哀

プレジデントオンライン / 2019年1月30日 9時15分

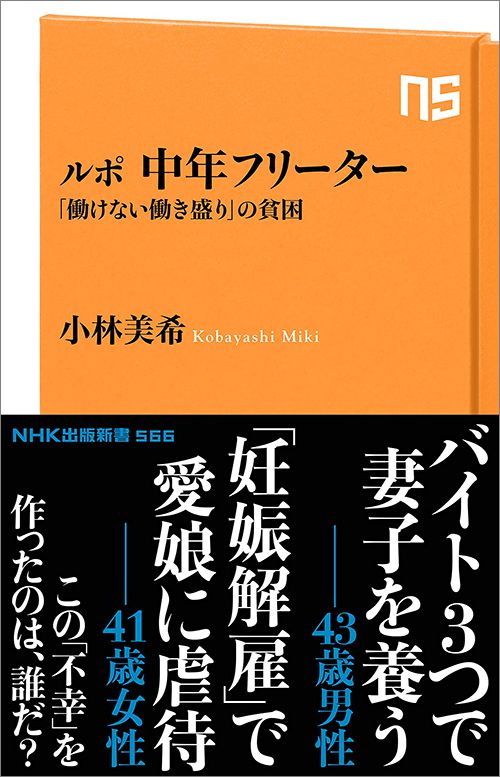

※本稿は、小林美希『ルポ中年フリーター』(NHK出版)の一部を再編集したものです。

■仕事は極めて不安定

「いつも、どん底の時にお会いしますね」

この一〇年ほど継続的に連絡を取り合い、取材に応じてくれる石田健司さん(三八歳)は、苦笑いしながら近況を話してくれた。日雇い派遣で食いつなぐ日々で、仕事は極めて不安定だ。

日雇い派遣の時給は一〇〇〇円に届くか届かないかという水準で、一日働いても一万円に満たないことがほとんどだ。「欠員待機」をして、仕事が振られると一万円になることもあるが、派遣先は選べない。

仕事が入ると、港に近い駅に集められる。いかにも学生アルバイトのような若者から、働き盛りの世代まで多種多様だが、年齢が上に見える人ほど表情は暗い。中国で作られたお菓子がきちんと箱に入っているかを検品する日もあれば、パチンコ台の製造につく日もあった。天井からつりさげられている電動ドライバーで、朝から晩までただひたすらパチンコ台にネジを八か所留めていったという。その時は、一週間で一五〇〇ものパチンコ台のネジを留め続けた。

「時給一〇〇〇円は滅多にない。日雇い派遣は外国人が多く、工場で仕事を教える側も外国人が目立って増えてきた」

■「安定した職」はどこにあるのか?

コンビニ向けのおにぎりやパンを作る工場でも、外国人労働者が半分ほどを占めていたという。皆、ほとんど日本語を話すことができない。スーパーに納品する総菜の仕分けの派遣先では、フィリピン人が現場監督をしていた。マスクはしているが、ゲラゲラと大声で談笑しながら仕事をしていた。外国人労働者には真面目な人も多いだろうが、今このなかで自分も働いているのかと思うと、不安がこみ上げてくる。

「日雇い派遣は、需要が変わるからこそ存在する働き方。今の仕事の内容では、永遠に正社員にはなれないだろう」

そう悟った。別のリスクもある。

「ガテン系の派遣は、使い捨てにされるからずっとはできない。工場の仕事でも、全工程を知って学ぶことができれば違ってくるとは思うが、長く働かないことが前提の日雇い派遣に教えてもらえるのは、せいぜいネジ打ちなど工程の一部分だけ」

必ず仕事を紹介することが売りの日雇い派遣に心が動いた時期もあった。しかし、その場合は日給六〇〇〇円程度のことが多く、生活を維持するので精一杯で貯金もできない。せめて日給一万円に届けばと思うが、そうした仕事はあまり回ってこない。これでは社会保険にも加入できず、国民年金と国民健康保険では不安だ。

「この構造から抜け出すのが難しい。若い労働力が減っているというのに、なぜこんなにも安定した仕事に就けないのか」

素朴な疑問に襲われる。そして、多くの中年フリーターが健司さんと同じような悩みを抱えているはずだ。

■フリーターのほうが稼げた時代もあった

健司さんは、東京の下町育ち。高校は三年生になる直前に中退した。二年ほどコンビニエンスストアや飲食店でアルバイトをして、いわゆるフリーター生活を送った。それでも月収三〇万円ほどになり十分に暮らしていけた。

だが、ずっと狭い店舗のなかにいると、次第に「太陽の光を浴びた仕事がしたい」と思うようになった。即配サービス会社の仕事を見つけると、「メッセンジャー」と呼ばれる、自転車やバイクを使った配送の仕事に就いた。

業界大手の会社から仕事を受注する個人事業主としての働き方だった。企業から言われるままに業務請負契約を結ぶと、日々ひっきりなしに仕事の依頼が携帯電話のメールに送られてきた。もし断ることが多いと「あてにならない」と仕事を干されてしまうため、どんな仕事も引き受けた。都内はもちろん、東北地方までバイクを飛ばして荷物を運ぶこともあった。一日に一〇〇キロメートルは走った。運送距離によって料金が変わり、そこからマージンが引かれて健司さんの収入になる。売り上げそのものは月五〇万円ほどになったが、手取りは月に平均二〇万円程度だった。雨の日は稼ぎ時で、できるだけ仕事を入れると、手取りで四〇万円以上になることもあった。

「たとえ高校を中退しても、頑張れば希望が持てるのでは」

歯を食いしばって頑張っていた。

■「偽装請負」という状態に不安を覚える

メッセンジャーの仕事は約六年続けた。勤め先は変わったが、いずれも個人事業主かアルバイトだった。そのうち、メッセンジャーの仕事にIT業務も加わるようになった。大手コンピュータメーカーが、バイク便ライダーがプリンタの修理をする「カスタマーエンジニア」を募集していて、人づてに声がかかったのだ。プリンタのネットワークシステムについて、二カ月の研修を受けると仕事ができるという。時給も一三〇〇~一五〇〇円と高めで、「これはスキルアップを図るチャンスだ」と期待した。

健司さんは大手コンピュータメーカーの社員証を渡され、顧客の元に駆けつけ、現場で指示を受けて働いていた。だが、実際には違う会社で業務請負契約を結んでいたため、これは「偽装請負」にあたる状態だった。

偽装請負とは、書類上、形式的には請負(委託)契約だが、実態としては労働者派遣である状態を指す。これは違法だ。そもそも請負とは、仕事の完成をもって対価を得ることをいう(民法第六三二条)。したがって、現場で仕事の発注者から指揮命令されながら仕事をしている状態は請負契約ではなく、派遣労働にあたる。また、何重にも下請けされて誰に雇用されているか分からない状態になるのも偽装請負の特徴で、責任の所在が曖昧になるほか、基本的な労働条件が守られない問題が生じやすい。

健司さんのケースも典型的な偽装請負だった。「三重派遣」という状態に不安を覚え、「この業界で安定した働き方はできないだろう」と感じ、他の職探しをすることにした。

■恋人との結婚が視野に入り、正社員の道を探る

この頃の健司さんは、交際していた恋人との結婚が視野に入り、なにがなんでも正社員の道を探りたかった。

筆者は、二〇〇五年頃から雇用の不安定が結婚を妨げていることを問題視してきたが、近年は次々と数字の面で検証されてきた。これについては、総務省統計局の「就業構造基本調査」が最も詳しい。

出典:就業構造基本調査(二〇一七年)

二〇~二五歳の未婚率……雇用形態にかかわらず九五%超

三五~三九歳の未婚率……正規雇用者は二四.七% 派遣・契約社員は六〇.六% パート・アルバイトは七九.四%

そのほか、労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状」(二〇一四年)においても、雇用形態による結婚への影響が明らかになっている。男性で配偶者がいる割合は、二五~二九歳の正社員で三一・七%だが、パート・アルバイト・派遣・契約・嘱託社員などの「非典型雇用」全体では一三・〇%に留まる。「非典型雇用」のうち、パート・アルバイトに限るとわずか七・四%だ。

三〇~三四歳では、正社員が五七・八%、非典型雇用全体で二三・三%、パート・アルバイトで一三・六%となる。つまり、男性は「正社員」であることが結婚の条件になっているといえる。同調査では、年収が高い男性ほど配偶者がいる割合が高まることも示されていた。

■リーマンショックで終わった「新婚生活の日々」

二〇〇八年九月、健司さんは零細企業の製本会社に採用され、三カ月の試用期間を経て正社員になる見通しがついた。勤務時間は朝九時から業務が終わるまでで、深夜の二時に及ぶこともあった。月給は二五万円。人生で初めて社会保険にも加入できた。健司さんが就職した時は、業績が好調で工場はフル稼働。二交代制で夜勤にも入り、残業代を含むと月収は三〇万円近くになった。

「もうすぐ正社員になれる。新婚生活が始まって、やっと安定した生活を送ることができる」

そう期待に胸を膨らませたが、リーマンショックが人生を変えた。

リーマンショックとは、二〇〇八年に米大手投資銀行のリーマン・ブラザーズが破綻したことに端を発する世界的な金融不安だ。その余波は世界におよび、当然、日本経済にも影響した。円高が進んで輸出製造業に不利な状態に陥ると、国内の工場では「派遣切り」が横行して、路上生活に追い込まれる失業者が激増した。二〇〇八年一〇月二八日の日経平均株価は、バブル崩壊後の最安値となる六九九四円台をつけた。

特に打撃が大きかったのが、金融や不動産業界だった。不動産会社の冊子作りをメインとしていた健司さんの会社の業績はみるみるうちに落ち込み、仕事は激減してしまう。残業もなくなり、手取りは二一万円に減った。そして、社長は健司さんを正社員にすることを渋り始めた。

「これでは、アルバイトを掛け持ったほうが稼ぐことができるかもしれない」

健司さんは、会社の実情を察して正社員登用をあきらめ、ダブルワークを始めることを決意した。製本会社では時給の高い夜勤のアルバイトを入れ、昼間は日雇い派遣で稼いだ。合計三〇万円ほどの収入となったという。

仕事漬けの日々が始まると、妻とはすれ違いの生活となり、一年も経つと夫婦関係は悪くなり、離婚を余儀なくされた。製本会社の仕事はさらに減って、アルバイトの仕事すらなくなった。

■はじめて「死」を選ぼうとした瞬間

「自分にはもう、何も残っていない」

元妻と一緒に住んでいたマンションは引き払い、日雇い派遣をしながらシェアハウスで暮らすようになった。

シェアハウスは、使わなくなった町工場を再利用したもので、そこに三〇~四〇人が住んでいる。中はパーテーションで仕切られ、二畳ほどのスペースに二段ベッドが無造作に置かれただけの部屋がある。しみついた油の臭いがきつい。ほこりっぽく、すぐに喉を痛めた。お金がなく、病気になっても病院には行けなかった。いつも前向きな健司さんも、この時ばかりは死を考えた。

それでも、望みは捨てなかった。派遣会社は仕事の紹介をしてくれる。それが地獄のような生活のなかに降りてきた、自分を救ってくれる蜘蛛の糸のように見えた。

「日雇い派遣でも、毎日仕事があるだけ良いのかもしれない。正社員になれたとしても、好業績が続かなければリストラされる。倒産すればもともこもない。だったら、誰も頼らず、独立を考えたほうがいいのだろうか」

二年ほど日雇い派遣で生活しながら求職活動もし、独立の可能性も探っているうち、正社員になるチャンスが到来した。

最初は契約社員での入社だった。ベンチャーのIT企業で、社長と上司と健司さんの三人で事業をスタートさせ、三年半の間に従業員は一〇人ほどに増えた。初めての「月給」をもらうと、やがて明確な契約がないまま正社員登用された。月給は手取りで一七万~一八万円だ。大手アパレル会社の本社に、「ヘルプデスク」というITサポート事務員として常駐する。取引先で起こる、レジなどのシステムトラブルへの対処が仕事だ。

■たった一度きり経験した「正社員」

だが、日中は店舗ごとにパソコンの導入や試行があり、その間にも故障などトラブルで問い合わせの電話が鳴りっぱなしだった。夜にならないと、集中して現場にかかりきりになれない。業務時間内ではとうてい仕事は終わらなかった。週末には、全国に二〇〇ある店舗のあちこちから、一〇〇件を超えるヘルプが来る。

あまりの激務に逃げるようにして職場を去った。健司さんが「正社員」を経験したのは、この一度だけで、結局は今も日雇い派遣などで職を得ている。

健司さんのような働き方は、社会保障制度からこぼれ落ちてしまい、病院にもかかれない事態に陥る。非正規雇用では民間の保険に入る余裕もない。

しかし、こうした非正規でも安心して働くことを支える仕組みがある。労働組合が運用している共済だ。たとえば日本医療労働組合連合会では、医療や介護職場などの労働者に向けた「医労連共済」を運用している。労働組合に入ることが共済の加入条件となっており、非正規雇用労働者でも組合員の家族でも加入できる。「生命共済」「医療共済」「交通災害共済」をあわせた「セット共済」の掛け金は、最小で月額八〇〇円と加入しやすい。インフルエンザなど病気で五日以上休んだ場合でも、休業給付が受けられるのが特徴だ。時給制や日給制で働く非正規雇用労働者にとって、ありがたい制度だろう。日本医労連の共済担当者は「共済と労働組合に同時に入ることで仲間もでき、職場で孤立しなくなる。労働条件の改善についても交渉しやすくなる」と話す。

こうしたセーフティネットこそ、国が構築すべきではないだろうか。

----------

労働経済ジャーナリスト

1975年茨城県生まれ。神戸大法学部卒業。株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部記者を経て、2007年より現職。13年「『子供を産ませない社会』の構造とマタニティハラスメントに関する一連の報道」で貧困ジャーナリズム賞受賞。著書に『ルポ 保育格差』など。

----------

(労働経済ジャーナリスト 小林 美希 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

増え続ける「非正規」…ここ30年、「成果主義への転換」がもたらした混乱と課題【経営学者が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 9時0分

-

月収18万円〈50代・大卒非正規〉がポツリ「生まれる時代を間違えたのか…」見捨てられた〈団塊ジュニア〉を待つ残酷未来

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月26日 14時15分

-

会社から定年後は嘱託で働かないかと打診されました。給料は月10万円以上減るようですが、社会保険や有給はどうなるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月25日 22時0分

-

契約社員ですが「ボーナスは出ない」といわれました。雇用形態で待遇差があるのは仕方ないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月25日 8時40分

-

就職が決まらず仕方なく非正規で働いています。「正社員はメリットしかない!」と思っていたらデメリットもあるよと言われたのですが本当ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月22日 2時40分

ランキング

-

1スバルの「新・水平対向エンジン」何が凄い? トヨタハイブリッドを独自進化させた“スバルらしさ” 新型「フォレスター&クロストレック」に搭載へ

くるまのニュース / 2024年5月31日 12時10分

-

2電気代値上げが『賃上げ』『減税』効果を台無しに【播摩卓士の経済コラム】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月1日 14時0分

-

3来春卒大学生の採用面接解禁 既に内定率78%、進む形骸化

共同通信 / 2024年6月1日 10時50分

-

4ただの片づけとはまったく違う!…おひとりさまの「人生を楽しむための片づけ」のポイント6つ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 11時15分

-

5トヨタなどで不適切事案発覚 認証不正受け調査、国交省公表へ

共同通信 / 2024年6月1日 18時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください