東大文学部卒がブランド日本酒作れたワケ

プレジデントオンライン / 2019年2月19日 9時15分

▼KEYWORD 第二創業

佐藤さんは2007年、32歳で実家の新政酒造に専務として戻ります。このとき佐藤さんにはすでに造りたい酒のイメージはあり、そこから人生を懸けて赤字だった経営の立て直しに奮闘します。

まず取り組んだのが2億円規模の大型投資でした。余剰金を担保に、一部銀行からも資金を借り入れ、純米酒などの高級酒を造るために必要な新型のタンクを導入。さらに新しい杜氏(とうじ)も正社員として採用します。

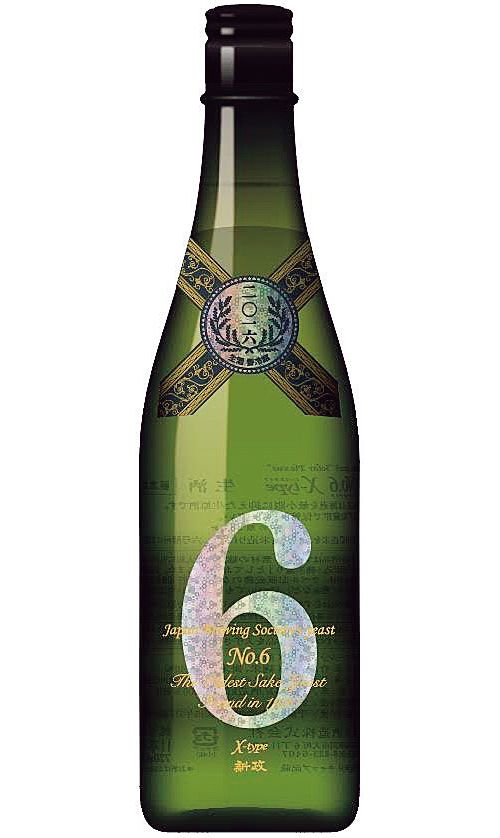

一方で佐藤さんは、新政酒造に戻る前に、後に代名詞となる「No.6」の名前の由来となった「6号酵母」と出合っていました。日本酒造りには、糖を発酵させてアルコールを作るための「酵母」が欠かせません。酵母は自然界には無数の種類が存在しますが、そのなかから日本酒を造るのに適したものを採取して、純粋培養したものを財団法人「日本醸造協会」が製造・販売しています。

現在、日本で販売される十数種類の酵母のなかで最も古いものが「6号酵母」。これが採取されたのは1930年。そして、これはなんと、佐藤さんの曾祖父、五代目佐藤卯兵衛が造っていた新政のもろみから生まれたものだったのです。

■教科書で再会した、曾祖父の見つけた酵母

佐藤さんは、ひょんなことから、新政酒造の原点に「再会」します。「広島で日本酒造りを学んでいたときに、教科書の冒頭に僕のひいおじいちゃんが出てきたんです。その事実を学んで初めて、『うちの蔵って実は凄いんだ』と気づいたんです。それまで、そういえば母親が6号がどうのとか言っていたな、という程度だった」と佐藤さんは回想します。この再会が、新政に戻った佐藤さんを「秋田県産米を使い、6号酵母で発酵させて日本酒を造る」というビジョンに導くのです。結果的に帰郷から3年目のシーズンに、酵母は6号だけしか使用しないという決断をしています。

私は、この点は非常に重要なポイントだと考えています。経営学では、事業を行ううえで最も重要なことの1つは、経営者の掲げる「ビジョン」だと言われます。そしてその重要さを説明するのに、センスメイキング理論があります。センスメイキングとは「腹落ち」のことで、リーダーはフォロワーに腹落ちするストーリーを語る必要があるのです。しかし、創業者ではない経営者がビジョンを掲げても、なかなか周囲に腹落ち感を与えられない。

ここで重要なのが、「創業者・中興の祖の掲げていたビジョンへの原点回帰」です。多くの歴史ある企業では、創業者や中興の祖の掲げたビジョンが、歴史とともに風化してしまっていることが多い。しかし、それは「そもそもこの会社は何のためにあるのか」という会社のDNAそのものであり、それを咀嚼して現代風に蘇らせれば、周囲に「腹落ち感」を与え、組織やステーク・ホルダーからの求心力が高まるのです。

その点で、6号酵母ほど格好なものはなかったでしょう。結果、「自社蔵で誕生した6号酵母を使用し、地産地消で秋田産米のみを使い、添加物を一切使わず、手間暇がかかる昔ながらの製法で造った純米酒」というビジョンに、多くの人が腹落ちし、共感が高まったのです。

さらに新政酒造は、この「添加物を使わない」「地産地消」「なるべく自然に」というビジョンをベースに画期的な改革を進めます。たとえば、10年前に導入した仕込みタンクを、杉の木桶に切り替え始めました。木桶は大阪府堺市の職人が製造していますが、いずれは自社で木桶作りの技術を持ち、秋田杉を使って自社で作るつもりだと言います。日本で、これほど積極的に木桶仕込みを行う酒蔵はありません。新政のNo.6は、日本酒を知らない女性も虜にすると言われるそうです。それはその美味しさもさることながら、こうしたストーリーに多くの人が腹落ちし、惹きつけられるからでしょう。

■地元のモノだけで造る日本酒へのこだわり

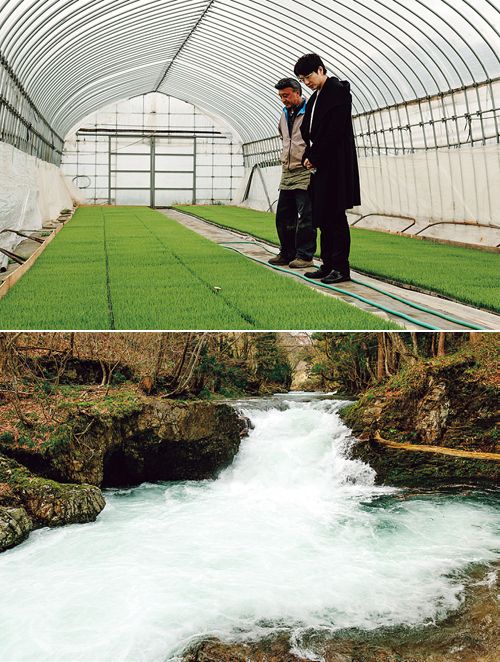

実はこの佐藤さんのビジョンは、現在さらに新しいステージへと進んでいます。今回私は佐藤さんとの対談の後で、秋田市中心部から東へ20キロメートルほどのところにある「鵜養(うやしない)」という集落を、佐藤さんに案内してもらいました。2本の川に挟まれた谷あいにある集落。山の湧き水がそのまま流れ込んだ清流は澄み切っていて、この水を田んぼに引き込んでいます。これを使って日本酒を造ろうというのです。

新政酒造はこの地に農業法人をつくり、17年度から2ヘクタールの田んぼを借りました。16年まで杜氏をしていた社員がこの村に住み、無農薬栽培で酒米作りを行っているのです。

「素晴らしい場所でしょう。いずれここに酒蔵と、木桶の工場をつくって、農家の茅葺屋根の補修をして、この農村を『日本酒のテーマパーク』にしたいんですよ。酒蔵と田んぼの見学をして、農作業の手伝いをして、農家レストランで地元の食材を楽しんでもらい、お酒を飲んで、茅葺屋根の家に宿泊する――そんな世界をつくりたいんです」

佐藤さんはいたって本気。これはじつは世界中で流行しているワインツーリズムに近い発想です。近年、世界のワイン通は、「テロワール(生育地)」に対する興味を深めています。どんな地形で、どんな気候で、どんな土から、この美味しいワインの原料であるブドウが育まれるのか、その場所を訪問し、ブドウが生育している風景を眺めながら、ワインを楽しむのです。

カリフォルニアワインのナパバレーのワイナリーツアーは世界的に有名。佐藤さんは現在、秋田の山間部に日本酒ツーリズムを花開かせることで、集落の景観を保全し、地域を復活させようという壮大な計画まで持っているのです。これも、佐藤さんのビジョンと、6号酵母という原点回帰がもたらした新しい事業展開なのです。

●本社所在地:秋田県秋田市

●従業員数:18名

●社長:佐藤祐輔(1974年生まれ。東京大学文学部卒業後、編集プロダクションなどを経てフリーのジャーナリストに。2007年に同社へ入社。12年に8代目社長に就任。秋田県内の若手蔵元4人と「NEXT5」を結成し、イベントなどを精力的に行う)

●沿革:1852年に初代佐藤卯兵衛が佐竹藩城下町の酒蔵として創業。

----------

早稲田大学ビジネススクール准教授

三菱総合研究所を経て、米ピッツバーグ大学経営大学院でPh.D.取得。2008年よりニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールの助教授を務め、13年より現職。専門は経営戦略論および国際経営論。著書に『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』など。

----------

(早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山 章栄 構成=嶺 竜一 撮影=奥山淳志)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

杜氏自らが組み立てた木桶で醸した日本酒

PR TIMES / 2025年2月5日 16時15分

-

味と香りを保つ新酵母、猛暑に強い酒米を開発 世界の視線を引きつける「広島発」の酒造り

産経ニュース / 2025年1月27日 11時0分

-

創業250年の酒蔵でユニークな親子が醸す【純国産マッコリ】 スルスル飲めるきれいな味わいにビックリするはず!

CREA WEB / 2025年1月25日 11時0分

-

新たな日本酒造りに挑戦「認知度高めたい」 山口、ユネスコ登録追い風

共同通信 / 2025年1月23日 7時3分

-

シャクヤクの花酵母から清酒 奈良・御所で作り上げた「大輪」の味

OVO [オーヴォ] / 2025年1月21日 13時6分

ランキング

-

1「ドミノ・ピザジャパン」親会社 日本全体のうち約2割・172店舗の年内閉店を発表、コロナ後の需要回復せず 戦略見直し

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月7日 20時14分

-

2資材高・人手不足で大型工事ストップ相次ぐ…「中野サンプラザ」跡地は工費900億円不足で迷走

読売新聞 / 2025年2月7日 15時0分

-

3「パズドラ」ガンホー、株主がかみついた"高額報酬" 業績・株価低迷の一方、社長報酬は任天堂に匹敵

東洋経済オンライン / 2025年2月7日 7時30分

-

4女性バスガイドの下着を「酔った消防団員」が無理やり…バスガイドを困らせる「ヤバいツアー客」警察にも相談できなかったワケ

文春オンライン / 2025年2月7日 17時0分

-

5農林中金、赤字1.4兆円に拡大=外債運用で巨額損失―24年4~12月期

時事通信 / 2025年2月7日 19時57分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください