人類史で文字より先に"簿記"ができた理由

プレジデントオンライン / 2019年2月8日 9時15分

※本稿は、ルートポート『会計が動かす世界の歴史 なぜ「文字」より先に「簿記」が生まれたのか』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■哺乳類のなかでヒトだけが持つ武器

ヒトの脳は、何のために進化したのでしょうか?

約300万年前のアウストラロピテクスの脳は、現在のチンパンジー程度の大きさだったと分かっています。

ヒトの脳の進化について一般的には、「狩りのために発達した」という説があります。道具を使って獲物を捕らえ、肉を切り裂き、火を使って加工する――。たしかに、他の動物に比べれば高い知能が必要な作業でしょう。しかし、アフリカのサバンナで進化したライオンやチーターなどは、ヒトよりも小さな脳で立派に狩りを成功させています。狩りのためだけなら、私たち現代人ほど大きな脳は要りません。

じつは、あまり知られていないのですが、ヒトには他の動物にない「強力な武器」があります。

■「群れの仲間とうまくやる」ための進化

私達の脳がここまで大きく進化した理由として、現在では「マキャベリ的知性仮説」と呼ばれる説が有力視されています。ざっくり言えば、私達の脳は群れの仲間と協力したり、裏切りを監視したり、ときには誰かを欺くために進化した、というものです。

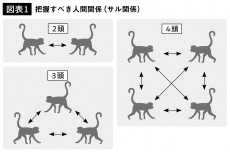

たとえばあなたが野生のサルだったとして、2頭だけの群れで生活しているところを想像してください。あなたが把握しなければならない人間関係(サル関係)は、ひと組だけです。しかし、3頭、4頭と群れが大きくなれば、そのぶん把握すべき関係も増え、同時に高い知能も求められるようになります(図表1)。

ちなみにサルは「友達の数」を、毛づくろいをするかどうかで調べることができます。人間が仲のいい友達とおしゃべりを楽しむように、毛づくろいでお互いの関係を確認するのです。

■ヒトの脳がもつ「貸し借りを把握する」能力

ここで、ようやく簿記の話に入ります。

現代の私達にとって、最も身近な簿記の様式は「複式簿記」です。複式簿記の基礎は、ルネサンス期の北イタリアで誕生しています。当時は、「人名勘定」と呼ばれる、人の名前を勘定科目として債権を記録していました。

人名勘定の問題点は、100人、1000人……と取引相手が増えると混乱をきたすことです。「貸し」「借り」をきちんと記録しておかなければ、後日、紛争の種にもなります。そのために、より詳細な記録方法を編み出し、現代のような様式へと整備しました。

誰に貸しがあり、誰に借りがあるのか――。

私達ホモ・サピエンスは、複雑な人間関係を明らかにするための「能力」を卓越したものへと進化させてきた歴史があるのです。

■人類最初の簿記は粘土製の「おはじき」

複式簿記が産声を上げたのは、ルネサンス期の北イタリアです。しかし、人類はそれよりもずっと以前から経済的取引を行っています。簿記そのものの成立史を追っていくと、なんと文明誕生の時代までさかのぼります。

メソポタミア文明は、言わずと知れた、人類最古の文明のひとつです。考古学者の手によって、すばらしい工芸品や彫刻とともに、粘土製の「トークン(おはじきのようなもの)」が大量に出土します。この用途をめぐり、学者たちのあいだでは「子供のおもちゃ」「お守り」「ゲームの駒」など諸説入り乱れました。そして近年、一人の考古学者によって「数の勘定」に使っていたことが突き止められたのです。

各トークンは、穀物や家畜と1対1で対応しており、記憶に頼らずとも在庫や財産の管理が実現できたのです。

たとえば家畜を1頭入手したら、トークンを保管しておく棚や箱に「家畜」のトークンを1個放り込む。家畜1頭をビール5壺と交換したなら、「家畜」のトークンを1個取り除いて、代わりに「ビール」のトークン5個を加える……といった具合です。

これも広義での「簿記」と言えます。

■ついに「文字」が誕生する

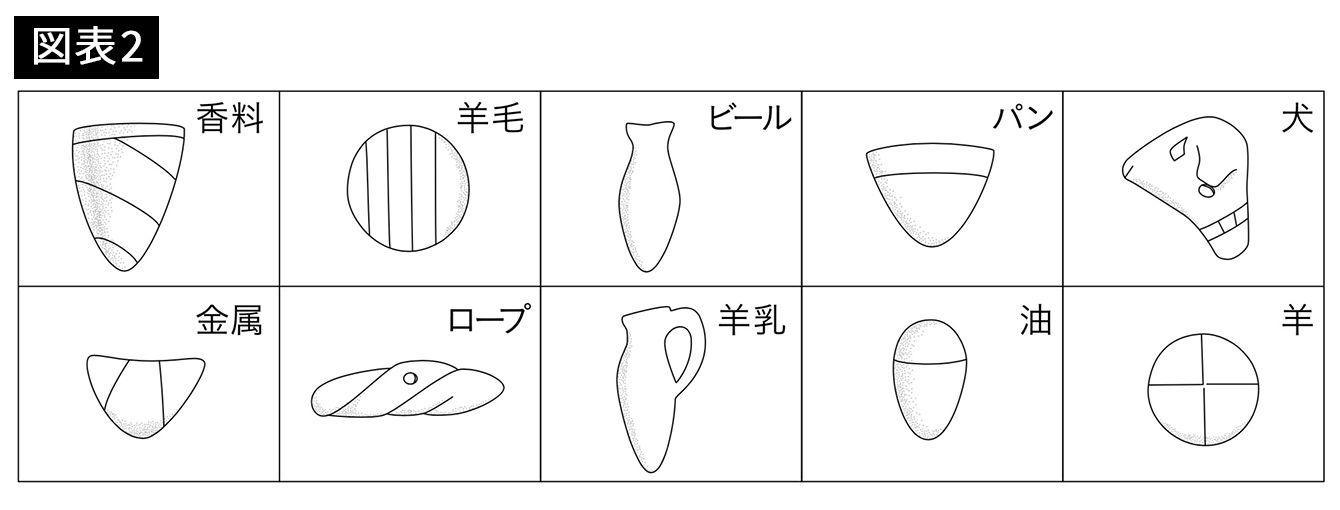

紀元前3100年ごろ、メソポタミアのウルクで大きなイノベーションが起きました。トークンそのものを使うのではなく、湿った粘土板にトークンを型押しして数を記録するようになったのです(図表2)。

もはやたくさんのトークンは必要ありません。羊5頭を記録するなら、「羊」を示す記号の隣に、「5」を示す記号を型押しすればいい。つまり「数字」の概念が生まれたのです。ある粘土板には14万リットルの穀物を受け取ったことが書かれています。数字の概念がいかに便利だったか分かります。

そして時代とともに型押しもやがて簡略化され、粘土板に葦のペンで記号を書き込むようになりました。

すなわち、「文字」の誕生です。

■インカ帝国の簿記「キープ」

時代は後になりますが、15~16世紀の南米ではインカ帝国が栄えました。

彼らは文字を持たない文明でした。ちなみに、この「文字を持たなかったこと」が、インカ帝国がスペイン人にあっさりと征服されてしまった要因のひとつと言われています。

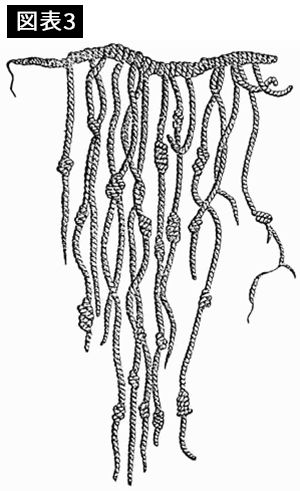

そんなインカ帝国にも「キープ(Quipu)」という、紐の結び目で数量を表現する記録方法が存在しました(図表3)。

インカ帝国の官僚たちは、紐の結び目によって様々な記録をつけていました。人口調査や徴税、財産の所有権、さらに(書き文字ほどではありませんが)簡単な言語情報を記録できました。

キープは正確で効率的だったので、征服直後はスペイン人自身も使用しました。しかし、スペイン人はキープの使い方をよく理解していなかったため、地元の専門家を頼らざるをえませんでした。自分たちの立場が弱くなると気づいたスペイン人は、やがてキープを廃止し、ラテン語の書記体系と数字による記録に切り替えたのです。現存するキープの数は少なく、わずかに残ったものは今でも解読されていません。

残念ながら、キープを読む術は失われてしまったのです。

■文明のある都市に「簿記」が生まれる

古代メソポタミアもインカ帝国も、「文字」よりも先に「簿記」が生まれています。もしかしたら、これは中央集権的な国家が成立した地域の普遍的な現象なのかもしれません。

農耕が発達して余剰食糧が生産できるようになると、王や官僚(生産活動に従事しない特権階級)を養うことが可能になります。彼らが食べていくには、徴税・貢租が欠かせません。

また、王とその取り巻きが暮らす地域には人口が集中し、やがて都市が形成されます。農民たちは定期的に都市に集まり、祭市で収穫物を売買するようになります。そして彼らのなかには、いちいち農地と都市とを往復しなくても、都市で倉庫を持てば、商品を保管して売買することで効率よく利益を上げられると気づく者が現れます。

これこそが「商人の誕生」です。

官僚たちの徴税にも、商人たちの取引にも、記録をつけることは重要です。都市が生まれるほど発展した人間社会では、ごく自然に簿記が生まれるのでしょう。

■日本にも記録方法があったかもしれない

日本は中国から漢字を移植しました。しかし、それ以前から中央集権的な国家は生まれています。もしかしたら文字を使い始める以前の日本にも、トークンやキープのような記録方法はあったのかもしれません。

難しい歴史背景や経済理論を抜きにしても、「簿記」や「会計」という切り口から歴史を眺めるだけで、当時の人々の営みをありありと感じることができます。

ヒトの進化と会計の歴史は、これほど密接にかかわっていたのです。

----------

会計史研究家、ブロガー

1985年、東京都生まれ。ブログ「デマこい!」を運営。「くらしの経済メディア MONEY PLUS」にて、「簿記の歴史物語」を連載中。また、コミックの原作者としても活躍している。主な著書に『会計探偵リョウ・ホームズ』(KADOKAWA)、『失敗すれば即終了! 日本の若者がとるべき生存戦略』(晶文社)。『女騎士、経理になる。』(小説版、コミック版ともに、幻冬舎コミックス)がある。

----------

(会計史研究家、ブロガー ルートポート)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【謎に包まれた民族の興亡が甦る!】、古代史に新たな光をあてる、歴史巨編ガイドブック誕生!『失われた古代文明 歴史に消えた40の民族』、6月27日に発売。

PR TIMES / 2024年6月27日 10時45分

-

「最新の生成AI」はすでに人類の半数以上よりアタマが良い…落合陽一「今後、人類の働き方は大きく変わる」

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 9時15分

-

なぜ戦争に訴える?ロシアの根源感情を読み解く ロシア独特の「陰鬱」や「憂鬱」の背景

東洋経済オンライン / 2024年6月19日 21時0分

-

TIME誌「世界で最も影響力のある100人 AI業界編」に選ばれたRootport氏の新作『人類を変えた7つの発明史 火からAIまで技術革新と歩んだホモ・サピエンスの20万年』が発売!

PR TIMES / 2024年6月4日 14時45分

-

オフィスビルの緑地から生み出す生物多様性クレジット

PR TIMES / 2024年5月31日 15時45分

ランキング

-

1福岡のこども病院でまた…パワハラで職員処分 日常的に「殺すぞ」

毎日新聞 / 2024年6月29日 8時46分

-

2両陛下、英国公式訪問からご帰国 国賓として多くの行事臨まれる

産経ニュース / 2024年6月29日 18時37分

-

3弥彦総合文化会館で配管工事中に爆発事故 1人死亡、5人が重軽傷 新潟・弥彦村

BSN新潟放送 / 2024年6月29日 15時47分

-

4蓮舫氏が激しい雨の中で演説 熱気の聴衆はまるで香港「雨傘運動」のよう

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月29日 9時26分

-

5小学5年生の請願、大和市議会が全員賛成で採択…市の計画に「子どもの意見反映」求める

読売新聞 / 2024年6月29日 8時23分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください