部下に信頼される「浮き輪言葉」の投げ方

プレジデントオンライン / 2019年3月26日 9時15分

■「褒めて動かす」上級テクニック

褒めることで、組織は変わるのか。褒めてばかりで甘やかしては、ぬるま湯的な職場になってしまわないのか。日本ほめる達人協会の西村貴好理事長に聞いた。

「褒めてみたけれど相手が喜ばない。褒め方が間違っているのでしょうか? という質問がたまにあります。でも、実はこの問い自体が間違っているのです。相手の喜ぶ顔が見たいからと、他人をコントロールするために褒めるのではありません。僕らが重視しているのは、褒めることで自分の心が整うということです。脳は話しているとき、自分と他人を識別しません。他人を褒めることが、自分を褒めることに繋がり、周りを応援することが、自分の可能性を広げることに繋がるのです」

褒めるところがない人はいない。それを見つけられない自分がいるだけなのだ。

日本ほめる達人協会の褒めるメソッドを取り入れたのが「ほめちぎる教習所」として有名になった三重県南部自動車学校だ。教習所というと無愛想な教官が、つっけんどんな対応で生徒を叱るイメージだが、この教習所は褒めて褒めて褒めまくる。

「叱るのをやめて、褒める指導にしたところ、評判が評判を呼んで合宿免許に若者が大勢集まるようになったのです」(西村さん、以下同)

生徒数が増えただけではない。教官の離職率も減った。

学校の経営が改善しただけではない。驚くべきことに、褒める指導を受けた卒業生の事故率も下がったのだ。

成功例はまだある。4年前に経営再建となったスカイマークが「ほめ達」のメソッドを取り入れ業務を改善したところ、定時運航率が1位、欠航率も最も少なくなるという劇的変化を見せたのだ。

褒めパワー恐るべしである。

■失敗したときこそ「褒める」

上手に褒めるポイントは失敗したとき、叱らずに褒めることだと西村さんは言う。

「厳しく伝えたほうがよさそうですが、怖いと感じると知覚防御が働き、聞いてはいても頭に入ってこない状態になる。そこで『浮き輪言葉』と呼んでいますが、南部自動車学校では失敗したときにこそ褒めるのです」

脱輪しても「いい経験したね」とまず浮き輪言葉を投げて、つかまらせる。それから「次はどうする? そうだね、後方確認。OK。ちゃんとできているよ」という具合だ。

「失敗したというのは溺れている状態。あっぷあっぷしている人に『なにやってるんだ』と叱っても意味がありません。うまくいっているときは褒められて当然と思うから心に響きません。失敗したときだからこそ響くのです。部下のピンチは上司のチャンス。上司は浮き輪言葉を常備しておくべきです」

浮き輪に助けられた部下は、この人についていこうと思い信頼が生まれる。

■褒められないとモチベーションが下がる「35歳未満」

「特に若い人は褒めたほうがいい」と西村さん。

ある企業の半分の上司に褒める研修を受けさせ、1000人の従業員の心の状態がどう変化したかを調査したところ、研修を受けた上司の下で働く部下のモチベーションは高く、研修を受けていない上司の下で働く部下は低かった。これは予想通り。

「驚いたのは、褒められたときのモチベーションの上がり幅は35歳未満も35歳以上もほぼ一緒だったのですが、仕事を褒められなかった場合、35歳未満はモチベーションが劇的に下がっていたのです」

仕事のモチベーションに繋がるのは賃金や昇進だけではない。心の環境が重要になってくる。この心の報酬の認識なしにマネジメントを語ることはできない。

心の報酬の1つは「成長の実感」だと西村さん。社会人になると仕事ができてあたり前。年次が上がればさらに上が求められ、成長しても認めてもらう機会がない。

今の若者はゲーム世代。ゲームは経験値を獲得し成長するから楽しいのだ。リーダーはその人の過去と現在を比べ、少しでも成長していれば、それを認める言葉をかけ、仕事の喜びを実感させる必要があるのだ。そして、次のステップ、攻略目標を与える。

「できたから褒めるのではなく、褒めたからできるようになるのです」

もう1つが「貢献の実感」。東日本大震災以降、自分の仕事が誰かの役に立っているか。若者は自分の役割を確認したいと切実に思っている。

「昔は、『君の仕事がいかに世のなかの役に立っているか』なんて部下に言う必要はありませんでしたが、今はそれを言語化し、伝えることが求められています」

成長の実感、貢献の実感という心の報酬に最近もう1つ加わったものがある。

「みんなが求めているのに供給されていないのが、さりげない労いの言葉です」

「頑張っているね」「助かるよ」という言葉すら欠如しているのが職場の実態なのだ。

■褒める基本は挨拶にあり

少し高度になるが、西村さんが非常に有効だと感じているのが、褒めさせて褒めるという手法だ。どういうことか。

「『今度の新人で頑張っている子いる?』という感じで部下に聞き、誰かを褒めさせる。『○○君が頑張ってくれています』という返事には、『ちゃんと見てくれて、ありがとう』と、褒めたことを褒める。そして次にその新人に会ったときに『頑張っているらしいね、聞いたよ』と声をかける。すると、ああ、先輩は自分のことをちゃんと見守ってるんだ、となる。褒めのサイクルが回りだすとすべての人のモチベーションが上がるのです」

褒め言葉を口にするのはハードルが高いと感じる人もいるだろう。でも、褒め言葉を使わなくても、褒めることはできると西村さんは言う。

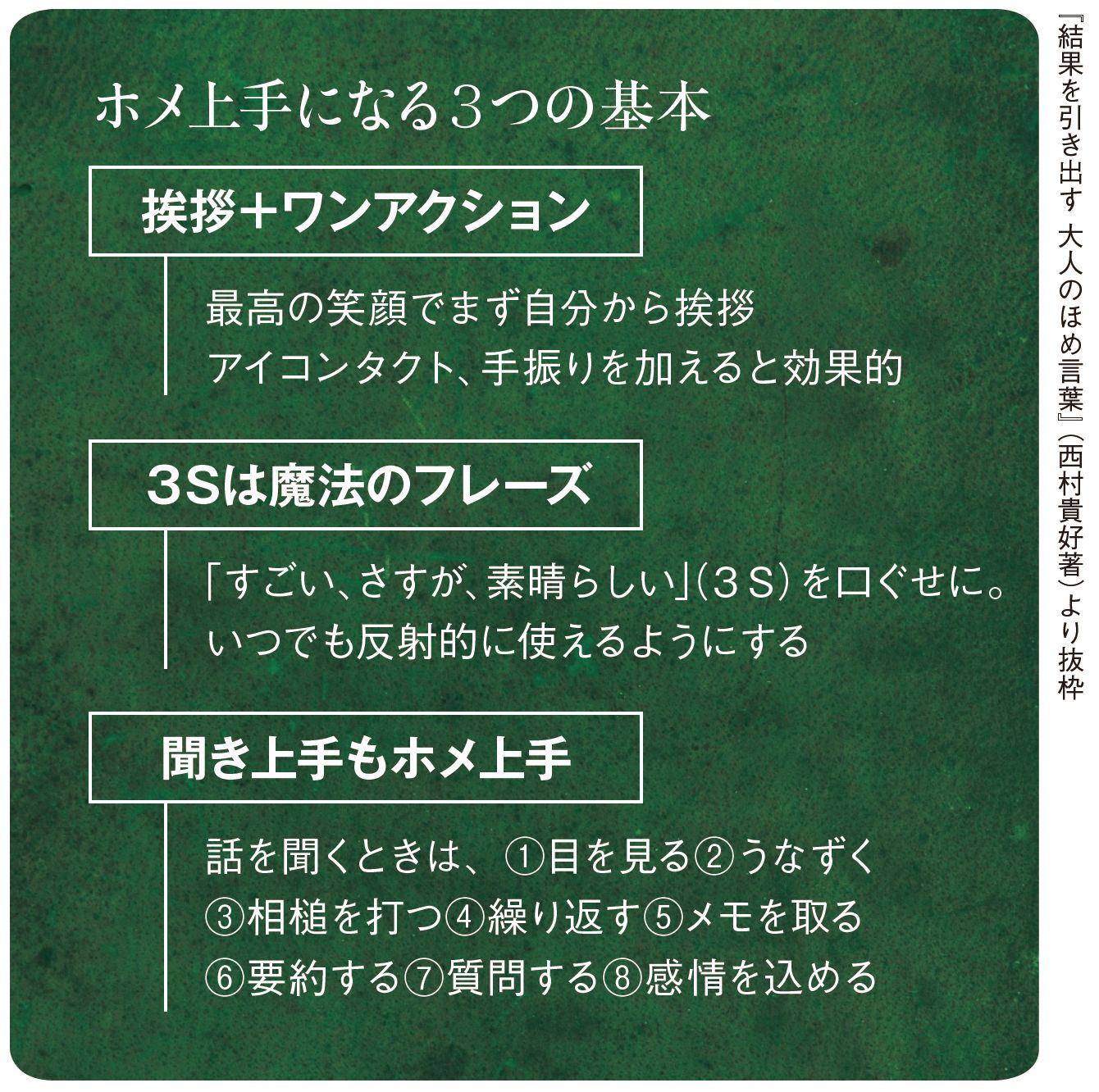

「それは相手の存在を認めることです。挨拶+一言、挨拶+ワンアクション。それをしてもらっただけで受けた側は自分の居場所がここにあると感じます。部下を自分で考え自分で行動できる人に育てる。これが教育の1つの目標。でも、自立させても孤立はさせないことが大切なのです」

----------

日本ほめる達人協会理事長

1968年、大阪府生まれ。「ほめて伝える」効果の大きさに気づき「ほめて結果を出す」ことを体系化した研修を開発。企業や学校で研修・講演を続けている。『ほめる生き方』など著書多数。

----------

(フリー編集者 遠藤 成 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「いいね!」 鬼教官から一転「ほめちぎる教習所」とは

毎日新聞 / 2024年6月23日 12時0分

-

「部下を褒めたり叱ったりするのが苦手です…どうすればいいですか?」⇒ワーママ歴31年・60代現役女性管理職、さすがの回答

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月18日 11時0分

-

「いい距離感!」「ばっちりです」ほめちぎる自動車教習所が人気 失敗しても「チャレンジ精神がいい」

HTB北海道ニュース / 2024年6月14日 16時59分

-

深夜、顧客企業からクレーム電話! 「大失敗の原因は自分なのに...」無言の先輩、叱られなかったのはなぜか

J-CASTニュース / 2024年6月8日 12時0分

-

「部下に任せられない」上司がはびこる残念な理由 必ずシワ寄せがきて、会社にもマイナスになる

東洋経済オンライン / 2024年5月31日 7時10分

ランキング

-

1「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

2ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

3作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

5「稼げればなんでもOKでしょ」は大間違い…1億円を貯めてFIREした経験から伝えたい「おススメできない副業」とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月29日 10時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください